How to implement GEGENPRESSING – ein Leitfaden anhand Klopps Liverpool 2015-2018

Als Liverpool-Fan war es ein Geschenk, Jürgen Klopps Ära hautnah miterleben zu dürfen – nicht nur wegen der Titel, sondern wegen der Art und Weise, wie Liverpool gespielt und gepresst hat. Besonders das Gegenpressing entwickelte sich unter Klopp zur zentralen Identität der Mannschaft und prägte den modernen Spitzenfußball nachhaltig. Vom Moment seiner Ankunft bis zu seinem emotionalen Abschied hat Klopp nicht nur ein Team geformt, sondern eine Spielidee kultiviert – intensiv und organisiert.

In vielen Gesprächen mit Trainern fällt jedoch auf: Das Gegenpressing bleibt oft ein blinder Fleck. Es wird zwar geschätzt, aber selten so detailliert durchdrungen und vermittelt wie andere Spielphasen. Dabei liegt gerade in der Qualität und Systematik des Gegenpressings – wie es Klopp in Liverpool etablierte – eine große Chance auf Spielkontrolle und Dominanz.

Gemeinsam mit LL widmen wir uns nun in einer Artikelreihe der Organisation, Entwicklung und möglichen didaktischen Etablierung des Gegenpressings. Dieser erste Beitrag bildet den Auftakt eines Leitfadens: Wie kann Gegenpressing in einer neuen Mannschaft entwickelt werden – inspiriert von den ersten drei Jahren Klopps bei Liverpool? Weitere Artikel zu strukturellen Details, der didaktischen Entwicklung und zur Rolle des Ballbesitzspiels als Vorbereitung auf das Gegenpressing folgen.

Im Zentrum von Klopps Gegenpressing stehen drei grundlegende Haltungen & Ziele, die eng ineinandergreifen:

- Kollektive Absicht zum Ballgewinn:

Die Mannschaft verfolgt nach einem Ballverlust das Ziel, den Ball schnellstmöglichst zurückzuerobern – Für Klopp ist das der „perfekte Moment für einen Ballgewinn“. - Vorbereitung im eigenen Ballbesitz:

Bereits im Ballbesitz wird die strukturelle Voraussetzung fürs erfolgreiche Gegenpressing geschaffen. - Individueller Impuls zum Pressing:

Jeder einzelne Spieler ist aufgefordert, beim Ballverlust sofort zu agieren.

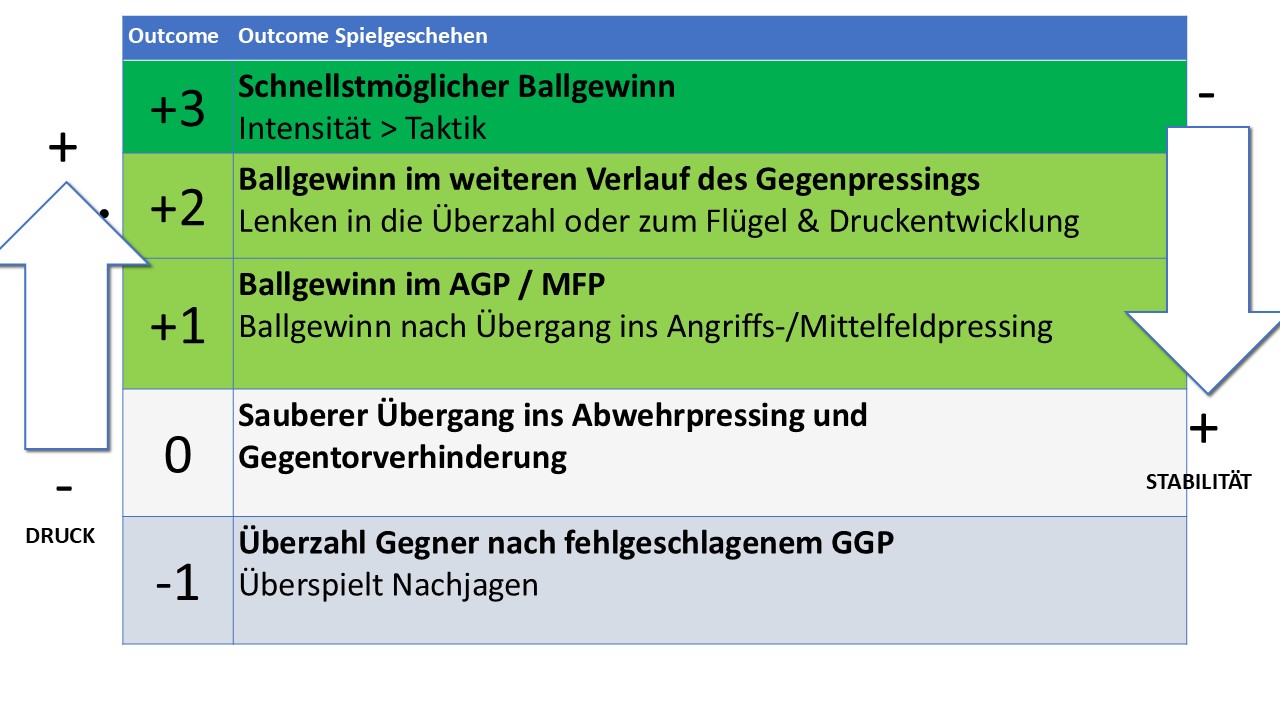

Intention bei Ballverlust: Bestmöglicher Outcome wählen

Im Allgemeinen, quasi übergeordnet über Prinzipien, als Intention der gesamten Mannschaft im Moment des Ballverlustes, steht die kollektive Intention. Als Reaktion auf einem Ballverlust gibt es verschiedene, klassische Möglichkeiten das eigene Verhalten in Wechselwirkung auf den Gegner zu steuern: Extremerweise kann man mit maximal vielen Spielern maximal direkt auf/um den Ball sprinten und alles allein in den (ersten) Druckmoment setzen (alle auf Anschlag/durchgedeckt) – dem gegenüber steht eine absichernde Haltung, also ein Zurückfallen ins Defensivsystem hinter dem Ball auf diagonalstem Wege (blockieren von Kontern des Gegners). Zwischen diesen Polen von extremer Druckorientierung und extremer Absicherung gibt es Kompromisslösung wie die ominöse „5-Sekunden-Regel“, die (angeblich) besagen soll, innerhalb der ersten fünf Sekunden einen Ballgewinn zu erzielen (Druck). Wenn das nicht gelungen ist, soll das direkte Umschalten ins tiefe Verteidigen erfolgen, quasi der Rückzug (Absicherung). Wieso fünf Sekunden? Keine Ahnung – wer das wie mitzählt, was man in einer sich gut entwickelten Pressingsituation nach 4,2 Sekunden macht weiß ich nicht. Vielleicht Klopp auch nicht, weshalb sich Liverpool für ein anderes Modell entschieden haben könnte 😊

Bei Ballverlust von Liverpool orientiert sich die gesamte Mannschaft daran, welche bestmögliche Reaktion ihres Verhaltensreglers (folgend) situativ anwendbar ist – immer in einer gesunden Balance zwischen Druck und Absicherung:

Ist die Situation des Ballverlustes wie gemacht für einen direkten Ballgewinn, wird dieser direkt forciert (+3 Outcome). Dabei spielt die Absicherung zum eigenen Tor eine eher untergeordnete Rolle, vielmehr wird versucht mit maximal vielen Spielern um den Ball herum zu kommen. Aber nur so wenig wie notwendig, um das Zentrum zu sichern. Funktioniert ein direkter Ballgewinn nicht oder der direkte Ballverlustmoment gibt dies nicht her, man ist aber in direkter Nähe zum Ball und in einer brauchbaren Zugriffsstaffelung, wird ausgehend vom (meist) ballnächsten Liverpooler lenkend nach außen oder in Überzahlen innen Druck gegeben. Dabei ist entscheidend für eine große Chance auf einen Ballgewinn, dass die Druckstärke vom ersten Rausrücken auf den Ball bis zum erwünschten Ballgewinn nicht mehr abreißen darf (+2 Outcome) – das bedeutet, dass im Verlauf der Gegenpressingaktionen selbst riskantere Rausrückbewegungen oder ein Durchdecken in Unterzahl gewählt werden, um die Druckentwicklung mindestens aufrechtzuerhalten, wenn nicht gar zu steigern (Druckentwicklung). Dabei ist der direkte frontale Druck und die Erhaltung dieses von großer Bedeutung (Druck frontal > Lenken, bester Deckungsschatten ist direkt am Ball). Gelingt es Liverpool weder direkter maximal Druck auf dem Ball zu bekommen (+3) oder eine Druckentwicklung zu starten, die den Gegner in eine Art situative bzw. spontane Pressingfalle zu lenkt (+2) (mehr dazu in späteren Kapiteln), setzt bei Liverpool mehr der Gedanke an die Absicherung ein – es wird versucht so hoch wie möglich das Zentrum zu schließen und/oder bzw. in die jeweilig verabredete Pressingformation zu kommen – so tief wie nötig, um etwaige (weitere) Konterversuche des Gegners abzufangen (+1 Outcome). Wenn es ein Ballverlust nicht zulässt in eine der positiven Outcomes zu gelangen, oder ein Gegenpressingversuch fehlschlägt, fällt Liverpool unmittelbar sprintend hinter dem Ball und geht ins Abwehrpressing über (0). Besonders in den ersten Monaten von Klopp wurde diese Reaktion oftmals eingesetzt und auch solange gehalten, wie es notwendig war, bis man wieder aus dem eigenen letzten Drittel rausrücken konnte. Zur Vervollständigung: ein -1 Outcome wäre ein missglücktes Gegenpressing ohne sauberen Übergang ins Abwehrpressing, also ein erfolgreicher Konter samt Aus- und Überspielen der Liverpool Linien. Selbsterklärend wird dieser Outcome nicht anvisiert.

Die Gestaltung der Übergänge lassen sich aus verschiedenen Perspektiven oder mit verschiedenen Mitteln beleuchten. Wenn man +3 Ballgewinne als schnellstmöglichst betrachtet, ist bereits jede Definition von „schnellstmöglichst“ subjektiv, weshalb auch die Übergangsfindung jedem Trainer subjektiv überlassen ist. Folgend eine Beschreibung der natürlichen Übergänge, die sich aus der automatischen Wechselwirkung mit dem Gegner ergeben:

| Outcome

|

Situation

|

| +3 | Ballgewinn in der direkten ersten Bubble um den Ball möglich, in der ersten Aktionsfolge am Ball (1 Ballaktion) |

| Übergang +3 zu +2 | Gegner kann sich am Ballgewinnort rausspielen, agiert gegen das Gegenpressing, ein Ballgewinn wäre schlicht nicht mehr schnellstmöglich (Fehler oder Unmöglichkeit des direkten Ballgewinns?) |

| +2 | Pressingaktionen durch Gegnpressingprinzipien (mehr dazu in den folgenden Artikeln) möglich |

| Übergang +3/+2 zu +1 | Gegner spielt sich raus aus dem Druck, die Gegenpressingmannschaft ist aber so viel hinter dem Ball, um systematisch pressen zu können (Umschaltphase ist beendet, kontrollierter Ballbesitz vs. kontrollierte Defensive) (Fehler oder Unmöglichkeit des Ballgewinns?) |

| +1 | Gewähltes Pressing gegen Ballbesitz des Gegners möglich (Positionen einnehmen wichtiger als Druckqualität auf Gegner) |

| Übergang +3/+2+1 zu 0

|

Gegner spielt sich in Angriffssituation tief in Hälfte der Gegenpressingmannschaft, alleiniges Ziel ist es ein Tor zu verhindern und mit maximal viel Spielern maximal schnell hinter den Ball zu kommen, den weiteren Konter zu Blocken (Fehler oder Unmöglichkeit der Konterverhinderung?) |

Man kann die Übergänge also durchaus auch als Fehlerabstufung und Schadensvermeidung interpretieren. Man kann die Übergänge aber auch aus einer taktischeren Perspektive interpretieren, bspw. mit dem bekannten PMDS-Model (Position, Moment, Direction, Speed):

| Outcome

|

Übergang in diese Intention, wenn (Moment):

|

| +3 | Position eng am Ball, Richtung frontal, Tempo hoch |

| +2 | Position eng genug für Druckstart, Richtung frontal, Tempo kann aufgenommen werden |

| +1 | Alles für Druckstart hergestellt werden muss |

| 0 | Tor- und Strafraumverteidigung notwendig ist |

Man kann die Übergänge auch aus der Perspektive des Balldrucks bzw. der Ballkontrolle des Gegners gestalten, man definiert quasi nur den Moment:

| Outcome

|

Ballkontrolle Ballführender (BF) vs. Gegenpressingspieler (GPS)

|

| +3 | GPS kann schneller an den Ball kommen als BF bzw. Druck am Ball kann so hoch sein, dass zwar Optionen für den BF zum rausspielen aus dem Ballgewinnraum da sind, der Druck aber zu hoch ist, sie zu nutzen (direkte Aktion GPS) |

| +2

|

GPS kann nicht direkt schneller an den Ball kommen als BF bzw. BF wäre/ist in der Lage Optionen zum rausspielen zu nutzen. Diese Optionen müssen sowohl geschlossen/gepresst werden als auch so viel Druck entwickelt werden, dass man im Laufe der Aktionsfolge schneller an den Ball kommen kann, als der BF des Gegners (Reaktion-Aktion GPS) |

| +1 | BF bedient (mehrere) Optionen zum rausspielen. GPS kann erstmal nicht schneller an den Ball kommen als BF (Reaktionen GPS bis Aktion ins Pressingsystem) |

| 0 | BF bedient (mehrere) Optionen um anzugreifen. GPS muss Angriff verzögern/abblocken/weitere Progression verhindern durch schließen der Aktionswege nach vorne für BF. (Reaktion GPS) |

Letztendlich spielt also auch die direkte Ausgangslage am Ball bei Ballverlust eine große Rolle: wie frei ist der Ballgewinnspieler des Gegners? Wie nah dran sind die Gegenpressingspieler, um Druck zu geben? Aus welcher Richtung können sie Druck auf dem Ball geben? Was hat der Gegner als Intention nach diesem Ballgewinn vor? Einen Konter ausspielen würde so wohl automatisch in einen 0 Moment enden, während das Halten des Ballbesitzes eher automatisch in einen +1 Moment enden würde. Eine große Rolle für die kollektive Entscheidungsfindung, die Kommunikation der Gegenpressingmannschaft welche Intention verfolgt wird, um das bestmögliche Outcome zu erhalten, spielt dementsprechend die Art des Ballverlustes:

Kollektives Prinzip: Situationsanalyse des Ballverlustes

Die Etablierung des Gegenpressings basiert auch grundlegend auf einer Verhaltensänderung bei einer bestimmten Art des Ballverlustes. Für Liverpools Gegenpressingverhalten waren drei verschiedene Arten eines Ballverlustes zu definieren.

Zwei Faktoren bestimmen die Art der Ballverluste. Erstens: die Körperstellung des Ballgewinngegenspielers zum Feld beziehungsweise zum eigenen Tor – also ob diese offen oder geschlossen ist. Zweitens: die Distanz des ballnächsten Liverpool-Spielers frontal zum Ballgewinngegenspieler – also ob dieser weit oder eng ist. Es geht also um zwei Dimensionen: offene oder geschlossene Stellung, sowie enge oder weite Distanz.

Daraus resultieren drei Arten des Ballverlustes:

Offen-weit

Offen-eng

Geschlossen-eng

Selbsterklärend sind offen-weite Ballverluste am schwierigsten für eine erfolgreiche Gegenpressingaktion und geschlossen-enge Ballverluste am leichtesten für eine erfolgreiche Gegenpressingaktion.

Besonders offen-weite Ballverluste sind ein automatisches Signal für einen anvisierten Übergang in die +2 Intention, weil ein +3 Outcome wohl eher unwahrscheinlich erscheint, wenn dem Gegner nicht ein kapitaler Fehler unterläuft. Demgegenüber sind geschlossen-enge Ballverluste eigentlich ein Muss für einen +3 Ballgewinn. So ist auch die Situationsanalyse des Ballverlustes, aus der sich passgenaue Prinzipien für das jeweiligen Intentionen der Outcomes ergeben, eine Übergangshilfe.

Ballverlust-Prinzipien:

Offen-weit: Wenn ein Ballverlust weit-offen ist, dann verzögert der frontalste, ballnächste Spieler zunächst, gibt aber immer einen Mindestdruck (ca. 1 Meter Abstand stellend am Ball) und lenkt den Gegner in kurze Pässe oder Dribblings, zwingt ihn quasi dazu im Ballgewinnraum zu verbleiben. Dabei hängt Stärke des Mindestdrucks auch von der Intensität des Rückwärtspressings von Mitspielern vor dem Ball ab (Je mehr Rückwärtspressing desto weniger enger Druck).

Offen-eng: Wenn der Ballverlust offen-eng ist, gibt der frontalste, ballnächste Spieler eng am Ball (weniger als 1 Meter entfernt) stellend Druck und leitet das Gegenpressing in kurze Pässe oder Dribblings (mindestens) zur direkten Druckentwicklung.

Geschlossen-eng: Wenn der Ballverlust bei geschlossen-eng ist, gibt der frontalste, ballnächste Spieler unmittelbar ballorientiert-maximal Druck.

Während zu Beginn der Ära Klopp besonders offen-weite Ballverluste in 0 Momente endeten, Liverpool es also nicht organisiert bekam, Druck auf dem Ball zu generieren, ohne das Zentrum zu öffnen oder in Konterdynamiken gegen sich zu laufen, schafften sie es über die ersten 3 Jahre vermehrt offen-weite Ballverluste quasi „aufzulösen“ oder in offen-enge Ballverluste zu transformieren, weil sie immer einen Mindestdruck samt absichernder Organisation hinter/nah am Ball kreieren konnten. Kleiner Ausblick: Diese Entwicklungen war nur in dieser Form möglich, weil Liverpool im Ballbesitz Fortschritte erzielt hat, die das Gegenpressing auf diese druckvolle Art und Weise ermöglichten.

Fazit und Ankündigung

In der Organisation des Gegenpressing muss die ballverlierende Mannschaft zuallererst neben dem Impuls des Umschaltens eine gemeinsame, situationspassende Intention kommunizieren (Outcome +3/+2/+1/0). Daraus resultieren individuelle Verhaltensweisen (Prinzipien), um die Intention umzusetzen. Ein kollektives Prinzip, das hilft, diese individuellen Prinzipien zu verbinden und individuelle Entscheidungsfehler oder Misskommunikation zu verhindern, ist es, die Art des Ballverlustes zu analysieren (offen-weit, offen-eng, geschlossen-eng). Aus dieser Analyse erfolgen wiederum individuelle Prinzipien für die ballnächsten Spieler. In den weiteren Artikeln geht es um die individuellen Prinzipien, die Liverpool in +2 Momenten einsetzt. So geht die Reise weiter in die Details der längeren Gegenpressingsequenzen Liverpools.

Artikelreihe:

- Organisation des Gegenpressing allgemein

- Gegenpressingprinzipien im Detail

- Entwicklung und Didaktik des Gegenpressings von Liverpool 2015-2018

- Die Vorbereitung im Ballbesitz

HH ist als Schalke-Fan über den schwarzgelben Nachbarn unter Klopp zur Fußballtaktik gekommen. Nach Jahren als Jugendtrainer im Amateurbereich trainiert er mittlerweile in der Jugend bei NEC Nijmegen

LL hat durch Tuchels neue Denkansätze in Mainz seine Faszination für Inhalte im Fußball entdeckt. Im Umkreis der Narrenstadt ist er bereits im Amateur- und NLZ-Kontext tätig gewesen

Keine Kommentare vorhanden Alle anzeigen