HOW TO implement Gegenpressing – Liverpool im Ballbesitz

Der vierte und letzte Teil unser Gegenpressing-Serie zu Liverpool unter Jürgen Klopp beschäftigt sich mit der Bedeutung des Ballbesitzmomentes für das Gegenpressing.

Prolog: Die Komplexität des Ballbesitzspiels im Zusammenhang mit Gegenpressing

Das moderne Ballbesitzspiel steht immer in einem Spannungsfeld zwischen Offensivrisiko und defensiver Stabilität. Es geht darum, Mittel und Prinzipien zu wählen, die einerseits gefährlich und durchschlagskräftig sind, um Tore zu erzielen, andererseits aber auch eine strukturierte Vorbereitung auf das Gegenpressing ermöglichen. Denn der Erfolg im Moment des Ballverlusts ist nicht allein der Impuls, sondern das Resultat der vorherigen Organisation mit Ball.

Das Eisberg-Prinzip: Gegenpressing beginnt im Ballbesitz

In dem Moment, in dem ein Team den Ball verliert – egal ob der Ballverlust geplant, unvorhergesehen oder provoziert ist – befindet es sich noch immer in seiner Ballbesitzstruktur. Diese Struktur bestimmt, wie schnell und effektiv das Team nach dem Ballverlust reagieren kann.

Das kann man mit einem Eisberg vergleichen:

Der große, unsichtbare Teil des Eisbergs unter der Wasseroberfläche steht für die Vorbereitung im Ballbesitz, während der kleine sichtbare Teil, der aus dem Wasser ragt, das Gegenpressingverhalten nach Ballverlust symbolisiert.

Der sichtbare Erfolg des Gegenpressings hängt also maßgeblich davon ab, wie tief und stabil der „untere Teil“ – also das Ballbesitzspiel – aufgebaut ist. Grundsätzlich gilt: Engere Abstände, kompaktere Strukturen und geringeres Risiko im Ballbesitz begünstigen das Gegenpressing, da sie kurze Pressingwege und bessere Anschlussaktionen nach Ballverlust ermöglichen.

Allerdings bedeutet das zugleich, dass das Offensivspiel oft weniger variabel, vorhersehbarer und weniger raumgreifend wird. Ein „gutes“ Gegenpressing kann also leicht aus einem „schwächeren“ Ballbesitzspiel entstehen – zumindest, wenn man den Fokus rein auf Stabilität legt. Umgekehrt führt ein offensivmutiges, risikoreiches Ballbesitzspiel mit Breite, Tiefe und vielen Spielern in hohen Zonen häufig zu größeren Abständen und – theoretisch – zu einer höheren Anfälligkeit bei Ballverlusten. Daraus ergibt sich die zentrale Herausforderung:

Es müssen Kompromisse gefunden werden zwischen Offensivschärfe und Gegenpressingfähigkeit. Das bedeutet, die Mittel zu definieren, die beiden Aspekten gleichzeitig dienen – also „Win-Win-Mittel“, die sowohl Chancen kreieren als auch die Stabilität bei Ballverlust unterstützen.

Ein zentrales Steuerungselement für Ballbesitz & Gegenpressingerfolg ist der Rhythmus im Ballbesitzspiel. Rhythmus beschreibt im Kern die Fragen:

Wann, wie, von wo, wohin und durch wen wird nach vorne gespielt bzw. die Möglichkeit zum Vorwärtsspiel genutzt – oder eben nicht?

Dieser Rhythmus hängt eng mit dem Risiko-Management der Mannschaft zusammen. Eine risikobewusste Spielweise kann, wenn sie gut strukturiert ist, trotz hoher Dynamik gegenpressingfreundlich sein – wie es beispielsweise in den besten Phasen von Klopps Liverpool zu sehen war. Dort war die hohe Geschwindigkeit im Ballbesitz kein Chaos, sondern eingebettet in klare Raumaufteilungen und abgestimmte Spielerbewegungen (dazu später noch mehr).

Neben dem Rhythmus spielt die Positionierung der Spieler eine entscheidende Rolle. Welche Räume werden überbesetzt, um beim Ballverlust eine numerische Überlegenheit in Ballnähe zu haben? Welche Zonen werden bewusst unterbesetzt, um offensive Räume zu öffnen – und welches Risiko entsteht dadurch? Auch die Qualität der Spieler in bestimmten Räumen ist relevant: steht in einer wichtigen Zone ein guter Gegenpressing-Spieler, kann das Risiko höher sein, da er nach Ballverlust aggressiv reagieren kann.

Umgekehrt kann eine Zone mit schwächerem Defensivverhalten dort ein Sicherheitsrisiko darstellen. Das alles beeinflusst die Restverteidigung: Wo stehen die Absicherungen, wie ist die Staffelung bei Ballverlust, und in welchen Räumen will man den Ball bevorzugt verlieren, um optimal reagieren zu können? Ziel ist es, eine Struktur zu schaffen, in der Ballverlustzonen, Anschlussräume und Pressingwinkel planbar und wiederholbar werden. Auch auf individueller Ebene sind die Offensivaktionen jedes einzelnen Spielers entscheidend.

Jede Aktion lässt sich in vier Dimensionen betrachten: Position, Moment, Direction, Speed (PMDS). Diese Faktoren bestimmen nicht nur die Qualität der Aktion selbst, sondern auch ihre Auswirkungen auf das Gegenpressing. Ein Spieler, der z. B. in ungünstiger Position oder mit falscher Richtung/Timing agiert, hat nach Ballverlust meist keine gute Anschlussposition, um sofort Druck auszuüben.

Ebenso beeinflusst die Art der Aktion – etwa eine Flanke, ein Dribbling oder ein Steckpass – die anschließende Struktur im Gegenpressing. Eine Flanke kann z. B. hohe Präsenz im Strafraum erzeugen, aber gleichzeitig eine Lücke für Konter offenlassen, wenn die Restverteidigung nicht passend reagiert. Ein bewusstes Einplanen bestimmter Ballverlustzonen – also das Kalkulieren, wo man den Ball eher verliert – kann dagegen helfen, das Gegenpressing gezielt zu aktivieren.

Letztlich sind Ballbesitzspiel und Gegenpressing untrennbar miteinander verbunden. Beides beeinflusst sich gegenseitig, auf kollektiver, gruppentaktischer und individueller Ebene.

Die Kunst liegt darin, eine Balance zwischen Struktur und Freiheit, zwischen Rhythmus und Risiko, zwischen Offensivdruck und Defensivbereitschaft zu finden. Jedes Team muss für sich definieren: welche Prinzipien sind angriffsfreundlich und gegenpressingfreundlich zugleich? Wo braucht es bewusste Kompromisse im System? Und wie kann der Rhythmus im Ballbesitz so gesteuert werden, dass Dynamik, Tiefe und Stabilität miteinander im Einklang stehen? Ein erfolgreiches Ballbesitzspiel entsteht dann, wenn es nicht nur auf das „Was mit Ball“, sondern ebenso auf das „Was danach“ ausgerichtet ist. Die Vorbereitung auf den Moment des Ballverlusts ist kein Nebenprodukt – sie ist die unsichtbare Grundlage jedes guten Gegenpressings.

Einleitung: Klopps Liverpool in Ballbesitz zur Anfangszeit (2015-2016):

Vorwegzunehmen bleibt die Frage, ob Liverpool bestimmte Elemente in Ballbesitz, die auf ein erfolgreiches Gegenpressing (gegenpressingfreundlich) ausgelegt waren, bewusst eingebaut hat oder sich diese Wechselwirkungen dynamisch/situativ/intuitiv ergeben haben.

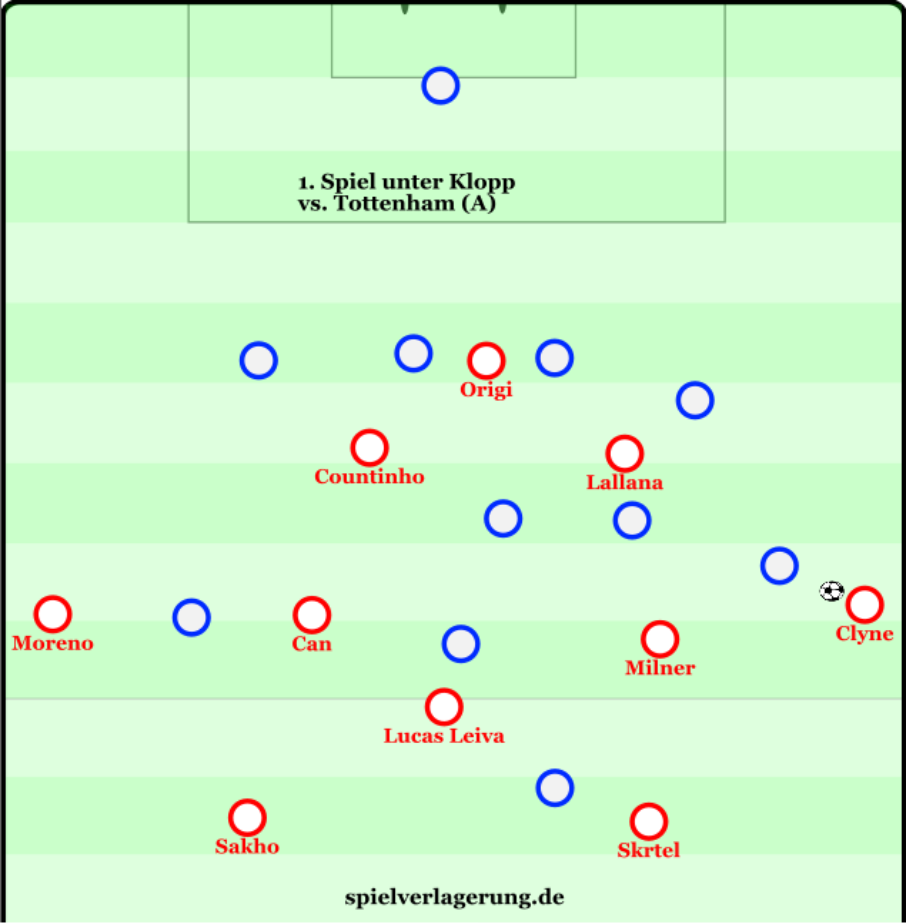

Zu Beginn der Klopp-Zeit zeigte sich Liverpools Ballbesitzspiel stark geprägt von langen Bällen – insbesondere Longline-Pässen sowie Zuspielen hinter die gegnerische Abwehrkette oder in Laufduelle, die gezielt von den eigenen Offensivspielern gesucht wurden. Das Spiel war insgesamt sehr vertikal ausgerichtet, mit geringem Risiko im Aufbau. Unter Druck wurde der Ball meist lang geschlagen, mit dem klaren Ziel, ihn möglichst weit vorne zu verlieren – idealerweise in Situationen, die sofortiges Nachsetzen erlaubten. So entstanden günstige Voraussetzungen für +2- oder +3-Momente, insbesondere wenn Ballverluste in engen, kompakten Räumen stattfanden.

Ergänzt wurde diese Spielweise durch einen ausgeprägten Flankenfokus sowie eine hohe letzte Linie, die dafür sorgte, dass viel Personal um den Ball positioniert war, um direkt Zugriff zu erhalten. Flanken waren ein gutes Mittel für erfolgreiches Gegenpressing zu Beginn, da

- a) die Art des Ballverlustes meist tief in der gegnerischen Hälfte sowie chaotisch, somit oft eng und oft geschlossen war,

- b) die Gegenpressingposition mit Blickfeld zum gegnerischen Tor war, was die Organisation einfacher machte,

- c) sich in den meisten Fällen bei Flankenballverlust viele Spieler hinter dem Ball befanden und

- d) die zweiten Bälle und Zweikämpfe sehr physisch beantwortet werden konnten. Zugleich befand sich der Gegner in einer ungeeigneten Staffelung den Ball zu sichern/zu kontern – eine gute Flankenverteidigungsstaffelung hat wenig mit einer guten Ballsicherungsstaffelung gemeinsam.

Auffällig war auch, dass die Innenverteidiger nur selten aktiv in den Spielaufbau eingebunden wurden. Damit sollte das Risiko gefährlicher Ballverluste in tiefen Zonen minimiert werden.

Zu Beginn der Entwicklung war der Rhythmus und die Ballbesitzstaffelung also wie bereits beschrieben vor allem durch ein vertikales und direktes Spiel über den Flügel geprägt. Im Aufbau (unter Druck) wurden oft lange Bälle gespielt, häufig in Form von sogenannten Long-Line-Bällen, meist von den Außenverteidigern, aber auch von den Innenverteidigern in die Tiefe. Deswegen kann man das Gegenpressing Liverpools zu Beginn als “Laufduell-Gegenpressing” beschreiben, da bewusst viel Wert auf (Erfolgs-)Stabilität und Gegenpressingerfolg durch Laufduelle (aus Long-Line-Pässe/auf Flügel) gelegt wurde.

Die ersten Bemühungen um Fortschritte im flachen Ballbesitzspiel waren von einer engen Staffelung der Offensive begleitet, sowohl im 4-1-2-3 als auch im 4-2-3-1. In diesen Staffelungen arbeiteten die Akteure mit vielen Dribblings und vertikalen Positionswechseln als Übergang zum vorderen Drittel. Die engen Staffelungen in der vordersten Zone engten die Balance und Verlagerungsqualität im Ballbesitz zwar (sehr) ein. Aber sie passte zu den Flanken, Vertikalität und brachte (zentrale) Tiefe gut – für ein intensives, laufduell- und flankengeprägtes Gegenpressing jedenfalls ergab diese Staffelung Sinn. Im Laufe des Frühjahrs 2016 sah man immer häufiger auch gegnerbedingte oder strategiebedingte Anpassung wie eine sehr starke, horizontal geprägte letzte Linie, also das Gegenteil einer engen Spitzenstaffelung, wie gegen Villareal im Europa League Halbfinale. Das bedeutete mehr Zirkulation rund um einen Abwehrblock herum und situativ besseres Gegenpressing in allen Zonen trotz Ballbesitzfokus. Allerdings waren auch diese Staffelungen meist nicht besonders gefährlich für die Gegner, sondern stabilitätsfokussierter.

Ballbesitzsystem gegen verschiedene Höhen des Drucks – ENTWICKLUNG UND ENDE (2016-2019)

Aufbau gegen hohes Pressing:

Um gegen hohes Angriffspressing nicht in frühe oder gefährliche Ballverluste zu geraten, wählte Liverpool vielmals den frühen, langen Ball und bereitete dementsprechend Strukturen für Ablagen/Weiterleitungen und den Kampf um zweite Bälle früh vor. Entweder erfolgte der lange Ball direkt per langen Torwartabstoß oder via Innenverteidiger, die den Ball zugespielt bekamen. Wenn Liverpool nicht lang aufspielte, versuchten sie meist alles über einen Flügel Long-Line zu spielen. Bei zugestelltem Abstoß (damals auch noch ohne Regeländerung!) war zu Beginn unter Druck das Mittel der Wahl ein langer Ball in einen aufgerückten Block – häufig in ein kompaktes 4-1-2-2-1-System. Bei höherem Aufbauspiel wurden ebenfalls lange Bälle unter Druck gespielt, entweder direkt über den tiefen Sechser oder über die Außenverteidiger in Richtung Sturmspitze. Im weiter entwickelten Spiel mit Ball am Ende blieb bei Abstoß unter Druck zwar weiterhin der lange Ball ein Mittel, doch es kam häufiger zu Positionswechseln – etwa fallende Stürmer oder tiefe Zehner, was einen Übergang von 4-1-2-2-1 zu 4-1-2-1-2-Strukturen ermöglichte.

Aufbau gegen Mittelfeldpressing:

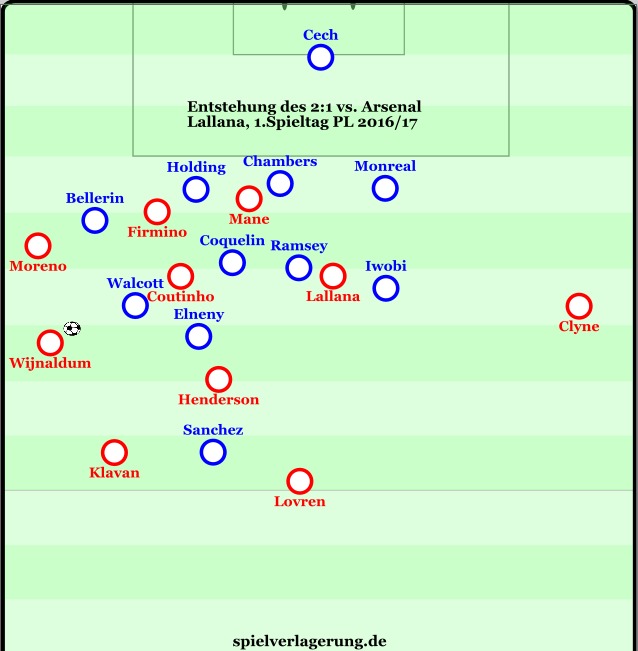

Gegen Teams wie Manchester City oder Chelsea kam es für Klopp und Co. bereits frühzeitig zu Erfolgserlebnissen. Durch ihren aggressiven, vertikalen Rhythmus entstanden vielmals Ballverluste auf der letzten Linie, wodurch Liverpool gut nachjagen konnte (+3/+2) oder den Gegner im Ballbesitz ins Mittelfeldpressing zwang (+2/+1). Dabei erfolgte ein sauberer Übergang ins hohe Mittelfeldpressing (4-3-3), ermöglicht durch eine lenkende, gut die Verlagerungslinien schließende, zentrale Spitze wie Firmino.

Im Verlauf der Entwicklung, in der immer klarer allein ein 4-1-2-3 praktiziert wurde, zog Liverpool gegen einen Mid-Block sein gegenpressinggeprägtes Ballbesitzspiel auf. Im Zentrum rotierten Can und Coutinho häufig: der ballsichere Coutinho übernahmen die zentrale Rolle für den Übergang, während der defensiv weiträumige Can als Zehner agierte. Zu Beginn verteidigte Liverpool noch sehr aus der jeweiligen Formation in Ballbesitz, sodass übliche Formationslücken auch Gegenpressinglücken bedeuteten. Zum Beispiel hatte Liverpool aus einem üblichen 4-3-3 Probleme die Flügel hinter ihren durchpressenden Außenverteidigern zu verteidigen, wenn die Innenverteidiger zentral gebunden waren oder der Zeitpunkt des Abspiels nach außen so nah am Ballverlust lag, dass ein Durchsichern zum Flügel nicht rechtzeitig erfolgen konnte. Hier wären wir wieder beim Rhythmus: aus welcher Breite spielen die Innenverteidiger nach außen und wie gut ist ein Ballverlust dort gegenpressinggeeignet? All das ohne im Spiel mit Ball in andere Abläufe zu kommen (breitere Innenverteidiger = andere Aufbauwinkel = andere Abläufe). Im Verlauf der Entwicklung gelang es Liverpool die Staffelungen in Ballbesitz schwarmintelligenter zu gestalten – in allen Linien. In der Aufbaulinie positionierte sich Liverpool vermehrt mit drei Aufbauspielern, sobald man früh den Außenverteidiger mit der Intention des tiefen (riskanten – ballverlustgefährlichen) Passes anspielte.

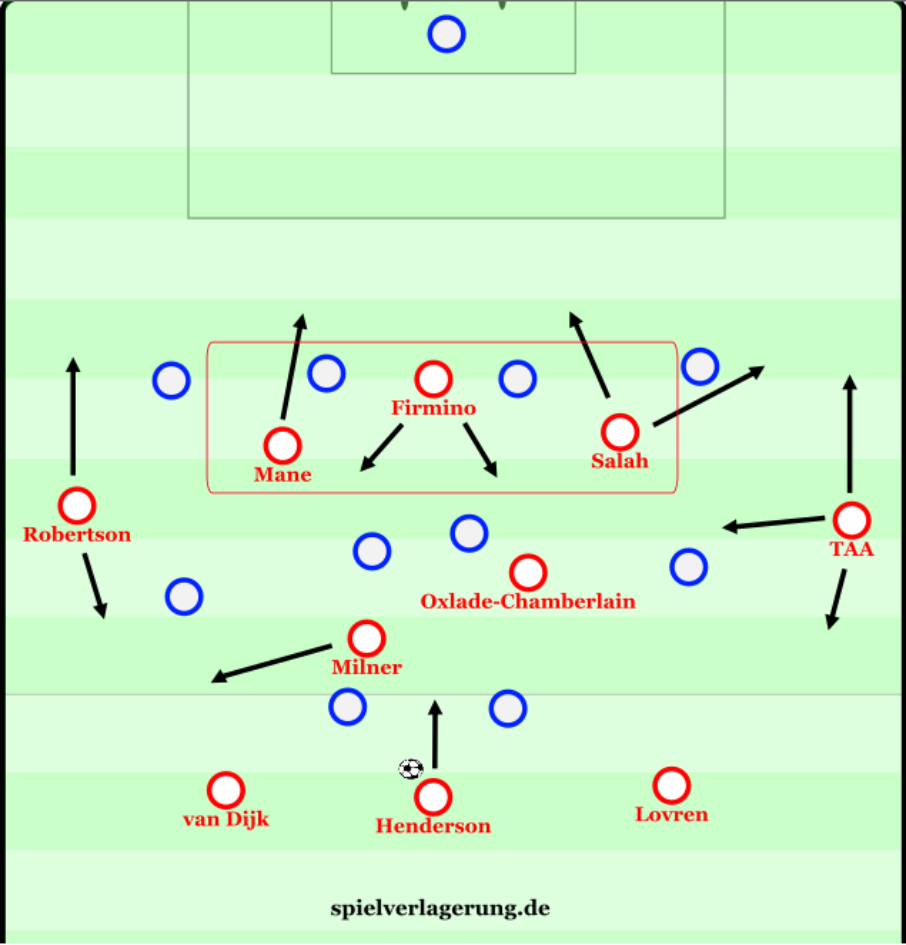

In der fortgeschrittenen Entwicklung waren klassische Abstimmungsprobleme nun seltener. Die Breite wurde weniger fix besetzt, vielmehr dienten Spieler in Schnittstellen, Halbräumen und zwischen Außenverteidiger und Innenverteidiger als Referenzpunkte – bedeutet, um sie herum wurde eine Offensivstaffelung gebildet. Diese flexible Breite verdichtete das Gegenpressingnetz, erhöhte die kollektive Pressingresistenz durch lokale Überzahlen und schuf spielerprofilpassende Dynamiken.

Lokale Überzahlen, Überladungen und der Aufbau von dynamischen Offensivaktionen/Temporhythmuswechseln (Vorteil anzugreifen durch Geschwindigkeits- und Bewegungsstartqualität) setzen voraus bzw. bestehen daraus, dass sich Mitspieler kurz zueinander bewegen. Verliert einer von ihnen den Ball, ist ein anderer in unmittelbarer Nähe. Dribbelt der Spieler am Ball, gibt es in begleitender Nähe einen Mitspieler. Dieser “Bodyguard-Spieler” sorgt dafür, dass beinahe ständig (vor allem zentral) Druck auf den Ball bei Ballverlust gehalten werden kann (essenziell für +2/+3 Momente).

Das „Bodyguard“-Prinzip wurde durch 1-1-Besetzungen im Halbraum ergänzt. Das bedeutet, das Liverpool nach ca. einem Jahr in ihrem 4-3-3 System (ballnah) einen Spieler im Halbraum auf letzter Linie zwischen gegnerischen Innen- und Außenverteidiger sowie einen Spieler davor im Halbraum positionierte, wodurch der höhere Spieler häufig den tieferen Spieler freibinden konnte und dieser für Zuordnungsprobleme beim Gegner sorgte und zugleich dem nahen Außenverteidiger mehr Freiräume verschaffte.

Das Spiel in die Sturmspitze oder extrem horizontale Spielverlagerungen – wie etwa im Villareal-Hinspiel – wurden reduziert. Stattdessen fokussierte sich das Spiel auf eine ausgeglichene Besetzung rund um die gegnerischen Außenverteidiger. Gegner wurden in 2-gegen-2- oder 1-gegen-1-Situationen auf den Flügeln gedrängt. Liverpools Außenverteidiger wurden passend bei Verlagerungen eingebunden, dass sie am Ball vorwärts dribbeln können und in dieser Zeit der ballferne Außenverteidiger wieder in eine absichernde Position kommen kann. Eigentlich also ganz klassisches Auf- und Einrücken der Außenverteidiger – bei Liverpool aber in puncto Position (so hoch/breit wie möglich, so tief/innen wie nötig um in Aktion zu bleiben bei Ballverlust), Timing (bei Aufdreh- oder Blickbewegung des Passgebers der Verlagerung), Richtung und Schnelligkeit (nicht zu schnell um Timing zu verlieren) sehr gut strukturiert.

Das Übergangsspiel ins vordere Drittel – zentral – wurde weiterhin und noch mehr durch vertikale Positionswechsel organisiert, um beispielsweise den Zehner freizubekommen. Die Zone um die Sturmspitze wurde situativ weiter eng besetzt, um viele Bindungen für den freien Fuß zu erzeugen und kleinräumige Kombinationen zu ermöglichen.

Das Spiel basierte nun mehr auf einem weiträumigen Ballbesitzspiel mit Zentrumsüberzahl. In den Halbräumen wurden gezielt Überladungen erzeugt, Positionswechsel und hohe Verlagerungen halfen, den Gegner zu destabilisieren. Der Aufbau selbst war variabel – je nach Spielsituation wurde zwischen Dreier- oder Viereraufbau, breiten Innenverteidigern, tiefen oder andribbelnden Sechsern und situativ abkippenden Achtern gewechselt. Das zentrale Übergangsspiel ins letzte Drittel funktionierte nun über eine 1-1-Halbraumüberzahl pro Seite, verbunden mit dynamischem Aufrücken aus kleinen Kombinationen oder Dribblings.

Ziel war es, viele Bindungen vertikal zu schaffen, Räume am Flügel zu öffnen, aufzudrehen und dann zu verlagern. Quasi nach dem Motto: „freien, ballfernen AV aufgerückt finden“, wobei der ballferne Achter durch kreuzende Läufe die letzte Linie band und diese Verlagerungen dynamisch und gut abgestimmt ermöglichte. Verlagerungen braucht jede weiträumige Ballbesitzmannschaft. Verlagerungen bergen Risiken, wenn sie zu Lasten von Stabilität/Gegenpressing gehen (weil bspw. zu wenig Spieler, zentral, hinter dem Ball sind oder der Moment der Verlagerung meist der Moment des offenen Ballverlustes wird). Verlagerungen, die sehr auf Stabilität bedacht sind, verlieren aber ihre Offensivpower bzw. offensiven Wert gegen die gegnerische Defensivsystematik wenn die Anschlussoptionen fehlen. Liverpools Idee, Verlagerungen als Mittel aus Überladungen (also als mögliches, nicht als zwingendes, zweckentfremdentes Outocme) durch eine offene Drehung eines ballsicheren Spieler zur Verlagerungsseite (Pressingresistenz) und synchrones Aufrücken und Binden eines absichernden Spieler, der bei allen Ballverlustszenarien bis zum Verlagerungspass im Gegenpressing mithelfen kann und bei eben dieser Verlagerung dynamisch Räume öffnet, funktionierte meist gut.

Absichernde Zentrumsspieler standen dabei so hoch wie möglich – also in Schlagdistanz – und gleichzeitig so tief wie nötig zur Sicherung des Zentrums, stets in vertikaler Linie zum Ball. Als sogenannte „Bodyguards“ begleiten sie den Ballführenden in ständiger 2-gegen-1-Begleitung, wobei es in den Halbräumen eher zu 1-gegen-1-„Pärchenbildungen“ kommt.

Liverpool nutzte auch ihre Innenverteidiger nicht nur mehr in Positionen, sondern auch aktiv selbst ballführend durch andribbelnde Aktionen, besonders von Joel Matip.

In dieser Endstruktur zeigt sich eine gute Balance zwischen Aufrückbewegungen, Strafraumbesetzung und Absicherung, ebenso wie zwischen dem aktiven Freilaufen und dem Vermeiden funktionsloser Gegenpressingpositionen.

EXKURS: Dribbling als Stilmittel zur Vorbereitung des Gegenpressings im Ballbesitzspiel

Das Dribbling ist ein oft unterschätztes, aber taktisch hochwirksames Stilmittel im Ballbesitzspiel, insbesondere im Hinblick auf das Gegenpressing. Während der Pass gemeinhin als die „sichere“ und effizientere Lösung gilt, birgt er – gerade in seiner Dynamik und Reichweite – strukturelle Risiken, die das Gegenpressing nach Ballverlust erschweren können. Ein Pass über beispielsweise 15 Meter zwischen Spieler A und B ist keineswegs automatisch „sicher“. Geht der Ball nicht beim Passgeber oder -empfänger, sondern auf der Strecke verloren, entsteht eine gefährliche Situation. Besonders problematisch ist der Fall, wenn der Ball auf halber Strecke verloren geht und sowohl Passgeber als auch Passempfänger in ungünstigen Körper- oder Laufrichtungen stehen – etwa mit Rücken zum Ball oder ohne Frontalwinkel.

Der daraus resultierende Ballverlust ist oft offen und schwer kontrollierbar. Es fehlt zunächst die klare Zuordnung, wer in die erste oder zweite Gegenpressing-Blase hineingeht, also wer unmittelbar Druck auf den Ball ausübt. Zudem entstehen Unsicherheiten in der Kommunikation, da der Ballverlust räumlich und dynamisch unvorhersehbar ist. Das bedeutet nicht, dass man weniger passen sollte – aber man muss sich der Tatsache bewusst sein, dass jeder Pass ein potenzielles Risiko für das Gegenpressing darstellt. Das Risiko ist umso größer, je länger der Pass ist, je mehr Spieler überspielt werden und je schlechter die Anschlussstruktur um den Ball herum organisiert ist.

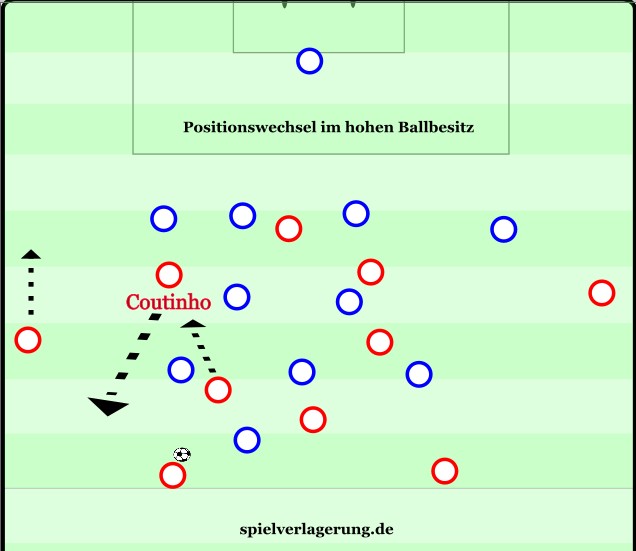

Im Vergleich dazu sind Dribblingverluste meist kontrollierter und lokalisierter. Ein verlorenes Dribbling ist in der Regel das Ergebnis eines Zweikampfes, das heißt: Der Ball wird in einer engen Spielsituation erobert, die räumlich klar definiert ist. Ein Dribblingverlust ist also meist ein enger oder halb geschlossener Ballverlust, bei dem der Ball in unmittelbarer Nähe des Dribblers bleibt, der Gegenspieler erst in direkter Zweikampfsituation den Ball gewinnt, und die Mitspieler durch die geringe Positionsveränderung besser antizipieren können, was passiert. Zudem verändert ein Dribbling den Ort des Balles langsamer und kontrollierter als ein Pass. Das ermöglicht dem Team, sich vorzubereiten und zu staffeln, während das Dribbling läuft. Selbst wenn der Ball verloren geht, ist die Spielrichtung klarer, die Reststruktur stabiler, und die Gegenpressing-Orientierung kann gezielter erfolgen.

Ein weiterer Punkt: Gute Dribbler verlieren den Ball selten. Und selbst wenn sie ihn verlieren, geschieht das meist in einer Weise, die sofortige Anschlussaktionen ermöglicht – sei es durch Nachsetzen, Balljagd oder schnelles Doppeln. Insofern ist ein Dribbling nicht nur eine offensive Waffe, sondern auch ein strukturell gegenpressingfreundliches Mittel. Ob Jürgen Klopp diesen Zusammenhang explizit formuliert hat, ist unklar. Faktisch aber lässt sich beobachten, dass Dribblings in seiner Liverpool-Zeit eine herausragende Bedeutung im Übergangsspiel und im Spiel gegen das Mittelfeldpressing hatten. Gerade in der Phase des Übergangs vom Aufbau- ins Angriffsdrittel nutzte Liverpool häufig Dribblings im zentralen oder halbräumigen Bereich, um die Linien zu durchbrechen und das Spiel in Bewegung zu halten.

Spieler wie Coutinho, Lallana oder Firmino ließen sich fallen, nahmen den Ball auf, dribbelten durch Zwischenräume und öffneten so entweder den Passweg auf den Flügel oder direkt in die Tiefe. Diese Form des Übergangsdribblings war doppelt wertvoll: Offensiv, weil sie das Spiel beschleunigte, Gegner band und Dynamik erzeugte. Defensiv, weil sie das Team in einer kompakten und bewegungsnahen Struktur hielt, die bei Ballverlust sofortes Gegenpressing ermöglichte. So wurde das Dribbling bei Klopp zu einem Win-Win-Mittel: Es war gefährlich im Angriff und gleichzeitig förderlich für das Gegenpressing.

Ein weiterer Aspekt in diesem Zusammenhang sind die Positionswechsel, die Klopp gezielt einsetzte. Spieler, die eher für das Jagen und Gegenpressen geeignet waren (z. B. physisch stark, mit großem Raumgriff), rückten höher, während technisch starke, pressingresistentere Spieler wie Coutinho sich tiefer fallen ließen, um Dribblings einzuleiten. Diese dynamischen Positionswechsel hatten gleich mehrere Effekte: Sie schufen neue Pass- und Dribbellinien, indem sie Räume öffneten oder Gegner herauszogen. Sie verbesserten die Anschlusspositionen im Gegenpressing, da Spieler sich bereits in Richtung Ballbewegung orientierten. Sie ermöglichten es, das Dribbling aus günstigen Winkeln und Räumen zu starten – besonders aus dem Halbraum, wo Kombinationen aus Dribbling, Ablage und Tiefenpass entstehen konnten.

Ein klassisches Beispiel dafür war das Zusammenspiel zwischen Emre Can und Coutinho im linken Halbraum zu Beginn von Klopps Liverpool-Zeit: Durch das bewusste Tauschen ihrer Positionen entstand ein besserer Dribbelwinkel, eine vorteilhafte Anschlussstruktur und damit eine optimale Vorbereitung für das Gegenpressing im Ballverlustmoment. Das Dribbling ist im modernen Ballbesitzspiel weit mehr als nur ein individuelles Ausdrucksmittel. Es ist ein taktisches Werkzeug, das bei richtiger Einbettung sowohl das Angriffsspiel belebt als auch das Gegenpressing strukturell stärkt. Pässe verlagern den Ball schnell, aber riskieren offene Ballverluste. Dribblings halten den Ball kontrolliert, sind antizipierbar für Mitspieler und führen zu engeren, kompakteren Ballverlusten. Damit kann das Dribbling – insbesondere in zentralen oder halbräumigen Zonen – zu einem entscheidenden Bindeglied zwischen Offensive und Gegenpressing werden.

In einer Zeit, in der viele Mannschaften den Ballbesitz vor allem über Passmechanismen definieren, lohnt es sich, das Dribbling wieder als strategisches Stilmittel zu denken: als kontrollierte Form des Risikos, die Dynamik erzeugt, Struktur erhält und Stabilität nach Ballverlust gewährleistet.

Aufbau gegen Abwehrblock:

Gegen einen Gegner, der sich ganz auf das tiefe Verteidigen im Block um den eigenen Strafraum herum eingestellt hat, legte Liverpool – klopptypisch – viel Wert auf ein sauberes Aufrückverhalten am Flügel sowie eine gut balancierte zweite Reihe und Absicherung hinter Angriffen (Flanken, Kombinationen) in den gegnerischen Strafraum. Im höheren Aufbauspiel positionierten sich die Innenverteidiger breiter und abkippende bzw. verbindende Sechsern kamen hinzu. Eine weitere Möglichkeit waren Überladungen im Sechserraum durch fallende Achter oder – bei starkem Gegnerdruck – lange Bälle hinter den Außenverteidiger oder in Chaosduelle. In der Box standen zum Abschluss immer vier Spieler bereit – entweder unmittelbar in der Box oder im direkten Zugriff für den zweiten Ball. Damit war gewährleistet, dass auch nach dem ersten Angriff sofort Gegenpressing ausgelöst oder eine zweite Angriffsphase eingeleitet werden konnte.

EXKURS: Rhythmus, Risiko und die zwei Philosophien des Gegenpressings

Der Rhythmus im Ballbesitzspiel steht in enger Verbindung mit dem Umgang mit Risiko. Wie eine Mannschaft Risiko versteht, steuert unmittelbar ihre Gegenpressing-Philosophie. Grundsätzlich lassen sich zwei Strömungen erkennen – zwei unterschiedliche, aber jeweils erfolgreiche Wege, den Zusammenhang von Ballbesitz, Risiko und Gegenpressing zu gestalten.

Die erste Philosophie ist das, was man als risikoarmes Ballbesitzspiel bezeichnen kann – beispielhaft geprägt durch Mannschaften wie Manchester City. Hier stehen Ordnung, Struktur und Positionsspiel im Vordergrund. Das Team sucht permanent den freien Mann, spielt mit hoher Präzision über geordnete Passstrukturen und kontrollierte Raumverlagerungen, bis sich ein Moment öffnet, der gut vorbereitet und kalkulierbar ist. Diese Form des Spiels ist gegenpressingfreundlich, weil sie durch ihre Organisation eine permanente Positionsdominanz erzeugt. Spieler antizipieren mögliche Ballverluste frühzeitig, da sie in klaren Zonen und Abständen agieren. Die Struktur ist stabil, die Abstände kompakt, und das Risiko, den Ball in offener Form zu verlieren, bleibt gering. Der Nachteil dieser Variante liegt darin, dass sie in Phasen der Kontrolle weniger vertikale Durchschlagskraft besitzt und das Risiko – und damit auch die Dynamik – gezielt minimiert.

Die zweite Philosophie setzt auf bewusstes Risiko, also ein vertikales, aggressives Ballbesitzspiel, bei dem das Risiko Teil der Struktur ist – und nicht ihr Feind. Dieses Spiel ist gekennzeichnet durch: hohes Tempo in den Aktionen, Dribblings und Aufdrehbewegungen im Zentrum oder Halbraum, vertikale Pässe mit nachstoßenden Läufen („spielen und gehen“), dynamische 2-gegen-1-Situationen, und häufiges Einkontaktspiel in engen Räumen.

Auf den ersten Blick wirkt diese Spielweise riskant: Viele Spieler rücken auf, die letzte Linie ist oft hoch besetzt, die Pässe gehen durch zentrale Zonen, und Zweikampfsituationen entstehen im höchsten Tempo. Doch gerade diese Art des Spiels kann gegenpressingfreundlich sein – wenn sie abgestimmt ist. Denn durch die hohe Spielgeschwindigkeit und das kollektive Aufrücken entsteht ein permanenter Bewegungsvorteil. Der Gegner muss unter Druck und im Rückwärtslauf verteidigen, während die eigene Mannschaft in Bewegung nach vorne agiert. Das bedeutet: Bei Ballverlust sind viele Spieler nah am Ball, in Vorwärtsbewegung und können sofort Druck ausüben. Das vertikale Risiko wird also durch Struktur und Timing aufgefangen. Wenn das Zusammenspiel aus Dribbling, Pass, Anschlusslauf und Raumüberladung sauber abgestimmt ist, entsteht kein chaotisches Risiko, sondern ein kalkuliertes, dynamisches Gleichgewicht – offensiv scharf und gegenpressingstabil zugleich.

In diesem Kontext stehen Guardiola und Klopp fast symbolisch für die beiden Extreme dieser Philosophie: Guardiola bevorzugt meist die kontrollierte, strukturierte Risikovermeidung – seine Mannschaften befinden sich selten in offenen 0-Situationen, sondern fast immer in +1- oder +2-Staffelungen, in denen sie nach Ballverlust sofort Zugriff haben. Klopp hingegen erlaubt mehr vertikale Dynamik und kurzfristige Instabilität, was gelegentlich zu 0-Momenten führt, aber ebenso häufig zu +3-Momenten – also Ballgewinnen in optimaler Position, durch Bewegungsvorteil und kollektives Nachstoßen. Das Entscheidende ist dabei nicht die Menge des Risikos, sondern die Abstimmung der Offensivaktionen: Wenn Dribbling, Pass, Laufweg und Anschlussbewegung als ein integrierter Bewegungsimpuls verstanden werden, entsteht ein hohes Maß an kollektiver Synchronisation.

Diese Synchronität sorgt dafür, dass selbst risikofreudige Strukturen gegenpressingfreundlich bleiben. Die vertikale, risikofreudige Spielweise nach Klopp funktioniert, weil sie auf einem „Starkmachen-Prinzip“ beruht: Aus Überladungen entstehen temporäre Überzahlen (2 gegen 1, 3 gegen 2), die das Angriffsspiel vorantreiben. Wenn daraus Ballverluste entstehen, befinden sich viele Spieler in kurzen Abständen zueinander, oft in Vorwärtsdynamik – und somit in optimaler Ausgangsposition für das Gegenpressing. Die Spieler haben den Ball im Blickfeld, kommen aus der Richtung des eigenen Tores, und die Raumorientierung im Moment des Ballverlustes ist kollektiv klar. So entstehen häufig +2- oder +3-Momente direkt nach Ballverlust – also Situationen, in denen die Überzahl und die Bewegungsvorteile sofortigen Druck ermöglichen.

Interessant ist, dass sich die beiden Philosophien über die Jahre einander angenähert haben. Klopp hat in seinen späteren Jahren bei Liverpool Elemente der Positionsstabilität und Ballbesitzdominanz aus Guardiolas Spielweise integriert – weniger aus Gegenpressinggründen, sondern zur Kontrolle des Spiels und der Ballzirkulation. Trotzdem bleibt Klopps Ansatz im Kern risikofreudiger. Seine Teams agieren vertikaler, direkter und dynamischer, was aufgrund der Wechselwirkung der beschriebenen Mittel – Rhythmus, Dribbling, Überladungen und Anschlussbewegungen – weiterhin eine hohe Gegenpressingqualität ermöglicht.

Damit zeigt sich:

Ein risikofreudiges Ballbesitzspiel kann gegenpressingfreundlich sein, wenn es in sich abgestimmt, rhythmisiert und strukturiert ist.

Ein kontrolliertes Ballbesitzspiel kann ebenfalls gegenpressingfreundlich sein, wenn es kompakt, organisiert und antizipativ agiert.

Der Unterschied liegt nicht in der Menge des Risikos, sondern in der Qualität der Synchronisation.

Vorbereitungen in Ballbesitz – zusammengefasst:

- Bodyguards

- Ballverlust im hohen Tempo (ermöglicht ein direktes „Durchlaufen“ ins Gegenpressing mit Bewegungsvorteil)

- Bei geringerem Tempo: beweglich bleiben oder bogenförmig nachschieben, um später Tempo aufzunehmen

- „Deep6“-Rolle (folgt vertikaler Balllinie, erzeugt Deckungsschatten, unterstützt Anlaufwinkel des ballnahen Spielers)

- Zentrumskontrolle: keine funktionslose Besetzung, aber formative Überzahl

- Dribbling statt Fehlpass: bewusster Verzicht auf Passquote zugunsten vertikaler, risikoreicher Tempoverschärfungen

- Halbhohe Außenverteidiger

- Überladungen

- Starke vordere Linie (drückt Gegner zurück und ermöglicht Druck aus allen Richtungen)

- Vierer-Absicherung in zweiter Reihe

- Formationsflexibilität: bei offenen Flügeln rückt Mittelfeld nach außen oder der Aufbau wird zur Dreierlinie durchgeschoben (Formationslücken lösen oder funktionslose +1-Überzahl in letzter Linie dynamisch nutzen)

Entwicklung und Fazit:

Im Laufe der Zeit entwickelte sich das Spiel weiter. In Klopps erstem Jahr bei Liverpool dominierte ein weites Netz mit vielen offenen und weiten Ballverlusten. Es gab viele Matchplanwechsel und ständig neue Staffelungen. Die Aufbaupässe blieben lang: Long-Line-Bälle von den Außenverteidigern sowie lange, vertikale Pässe der Innenverteidiger. In dieser Phase herrschte noch viel Unsicherheit, was sich durch ein exploratives Verhalten im Spiel äußerte.

In Jahr 2 begann eine Entwicklungsphase, in der sich das Spiel zunehmend verfeinerte. Die Spieler begannen, schneller und enger zueinander Positionen zu finden, was zu kompakteren Ballverlusten führte. Gleichzeitig stabilisierten sich bestimmte Abläufe und Staffelungen – man verließ das ständige Wechseln zugunsten von Wiederholbarkeit. Auch in der Passstruktur veränderte sich das Bild: Es wurde verstärkt auf diagonale Flachpässe in die Zwischenräume von den Außenverteidigern gesetzt, begleitet durch das Andribbeln der Innenverteidiger.

In Jahr 3 war die Entwicklung deutlich weiter. Die Spieler hatten Klarheit über Abläufe und Positionierungen, das Spiel wirkte kontrollierter und durchdachter. Die Passmuster waren nun klar differenziert – diagonal, flach, in Zwischenräume. Die Netzstruktur blieb weit, jedoch mit der Fähigkeit, im entscheidenden Moment schnell in enge Staffelungen überzugehen, um enge Ballverluste für effektives Gegenpressing zu generieren.

Liverpool hielt das Zentrum bewusst – aber nur so viel wie nötig, um keine gefährlichen Tempo- oder Passwege zu öffnen. Es wurde situativ auch vorgeschoben oder durchgelaufen. Im Laufe der Zeit hat Liverpool sein Ballbesitzspiel weiterentwickelt und gezielt angepasst. Es wurden zunehmend Maßnahmen, Prinzipien und wiederkehrende Muster integriert, die nicht nur ein funktionierendes und zum vorhandenen Spielermaterial passendes Ballbesitzspiel ermöglichen, sondern zugleich auch ideale Voraussetzungen für effektive Gegenpressingaktionen schaffen. Diese Anpassungen führten zu einer besseren Struktur im eigenen Spiel mit dem Ball.

Artikelreihe:

- Organisation des Gegenpressing allgemein

- Gegenpressingprinzipien im Detail

- Entwicklung und Didaktik des Gegenpressings von Liverpool 2015-2019

- Die Vorbereitung im Ballbesitz

HH ist als Schalke-Fan über den schwarzgelben Nachbarn unter Klopp zur Fußballtaktik gekommen. Nach Jahren als Jugendtrainer im Amateurbereich trainiert er mittlerweile in der Jugend bei NEC Nijmegen

LL hat durch Tuchels neue Denkansätze in Mainz seine Faszination für Inhalte im Fußball entdeckt. Im Umkreis der Narrenstadt ist er bereits im Amateur- und NLZ-Kontext tätig gewesen

Keine Kommentare vorhanden Alle anzeigen