Aspektschau: Comos Asymmetrie, Schalker Mehrkampf und Überraschung in El Alto – MX

Como überzeugt gegen Lazio Rom im Progressionsspiel und setzt interessante Muster fort, während Schalke unter Muslic verstärkt auf Mehrkampf-Muster setzt. Brasilien hingegen tut sich gegen Bolivien sehr schwer und verliert überraschend gegen den Underdog. Wir werfen im Folgenden einen aspektbezogenen Blick auf diese Spiele.

Bereits in der vergangenen Saison haben wir mit dem Format „Rundschau“ experimentiert, um mehrere Spielanalysen kompakt in einem Artikel zu bündeln, ohne dabei auf den nötigen Detailgrad zu verzichten. Das Feedback fiel überwiegend positiv aus, gleichzeitig erreichte uns aus der Community der Wunsch nach mehr Regelmäßigkeit. Aus der „Rundschau“ wird daher nun die „Aspektschau“. Das Konzept bleibt im Kern bestehen, gewinnt aber an Struktur: Statt unregelmäßig erscheint das Format künftig einmal im Monat. Darin widmen wir uns ausgewählten Partien aus internationalen Ligen oder besonderen (nationalen) Wettbewerben und fassen unsere Analysen in einem gemeinsamen Artikel kompakt zusammen. Die Spielauswahl erfolgt dabei, ehrlich gesagt, nach Interesse, Willkür oder spannenden Trend-Teams – das Spiel soll aber innerhalb des letzten Monats stattgefunden haben.

Zum Auftakt nehmen wir drei Begegnungen unter die Lupe: Como 1907 gegen Lazio Rom (2:0), Dynamo Dresden gegen Schalke 04 (0:1) sowie Bolivien gegen Brasilien (1:0).

Como 1907 gegen Lazio Rom (2:0)

Am ersten Spieltag gab es direkt eine spannende Partie in der Serie A: Die viel besprochene und gelobte Mannschaft von Cesc Fàbregas aus der Lombardei konnte sich im Sommer weiter verstärken. Gegner war Lazio Rom unter Maurizio Sarri – eine Mannschaft, die zwar seit Jahren zum oberen Drittel der Liga gehört, bislang jedoch den Schritt in den Kreis der Topteams verpasst hat. Im Folgenden legen wir den Fokus auf Comos höheres Aufbauspiel (Grundformation: 4-2-3-1) sowie auf das Mittelfeldpressing von Lazio Rom (Grundformation: 4-3-3).

Die Gäste aus der Hauptstadt formierten sich im Mittelfeldpressing aus einem 4-1-4-1 heraus. Die erste Pressinglinie bildete dabei Stürmer Castellanos. Der Grieche löste beim Ballbesitz der Innenverteidiger zwar immer wieder das Pressing aus seiner zentralen Grundposition diagonal aus, das Kernproblem bestand jedoch darin, dass dieser diagonale Pressingwinkel die Querpässe zwischen den Innenverteidigern von Como nicht isolieren konnte. In der Folge musste einer der Zehner in der zweiten Pressinglinie improvisierend auf den zweiten Innenverteidiger herausrücken.

Grundsätzlich funktionierte dies durchaus, sodass die ballspielenden Innenverteidiger direkt Druck bekamen. Das zentrale Problem dieser Systematik lag jedoch darin, dass durch das Ausschieben der Zehner Achter Cataldi raumorientiert in den Halbraum schieben musste, um potenzielle Optionen im Zwischenlinienraum zu unterbinden. Dieser Übergabemechanismus lief bei Lazio etwas unsauber ab: Cataldi orientierte sich zwar schnell in den Halbraum, doch weil die Pressingwege der Zehner teilweise zu lang waren, war die Übergabe beim Passspiel noch nicht vollzogen. Dadurch blieb der Halbraum tendenziell bespielbar.

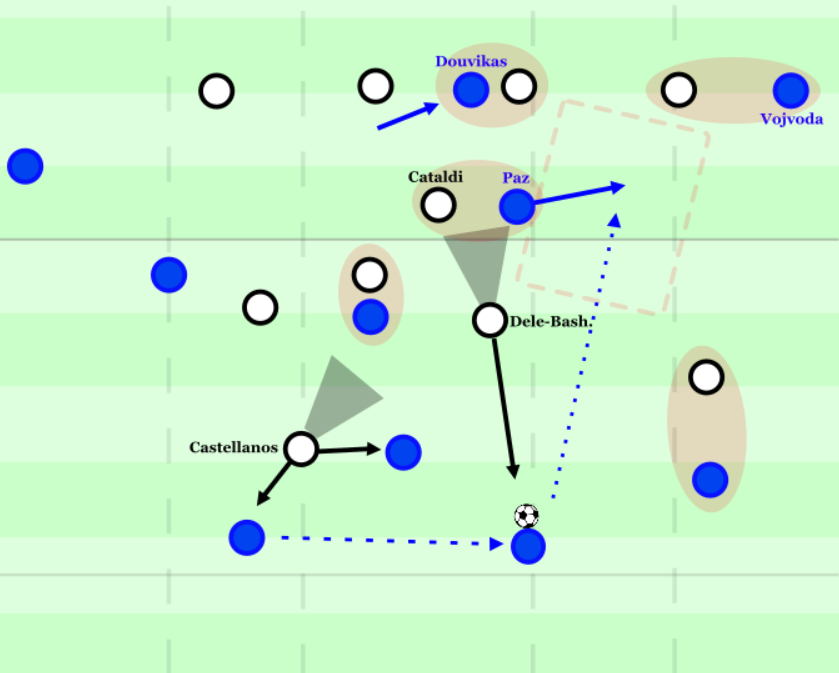

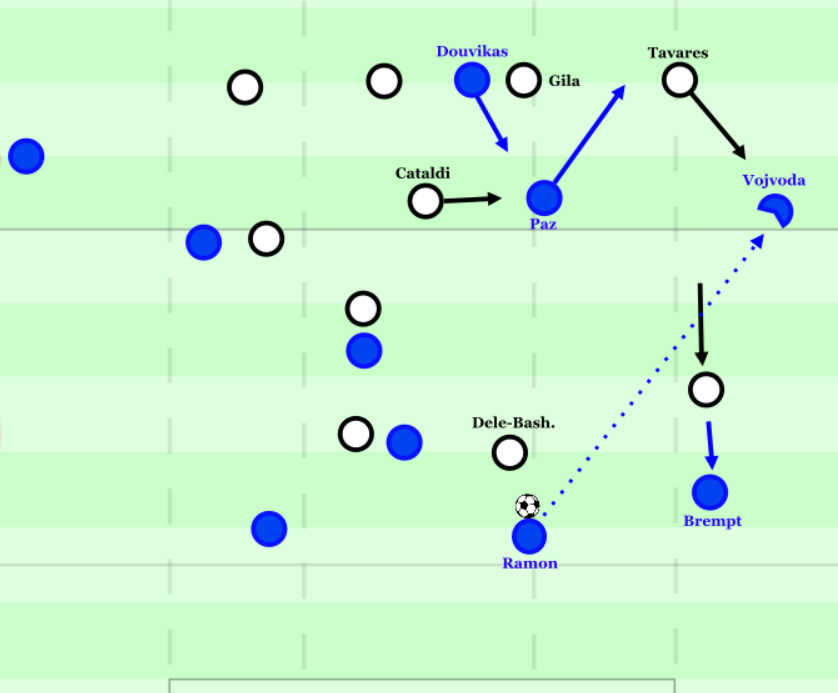

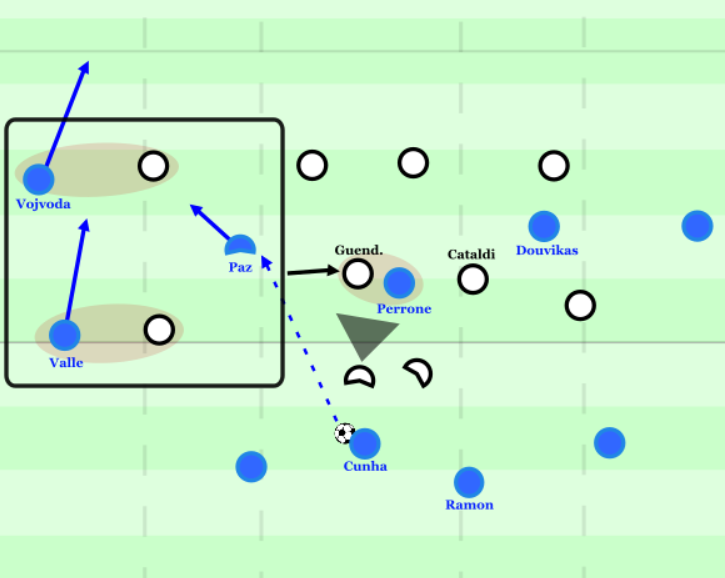

Nico Paz, Zehner von Como, agierte immer wieder im rechten Halbraum für diese Anspiele, konnte sich mehrfach von Cataldi lösen und wurde im Zwischenlinienraum gesucht. Ein Kernproblem für Lazio war, dass alternative Übergaben kaum möglich waren, da Como in der Vororientierung konsequent Gegnerbindungen herstellte: Einerseits positionierte sich Stürmer Douvikas leicht ballnah im Zentrum, wodurch er den jeweiligen Innenverteidiger band und ein Herausrücken in den Zwischenlinienraum verhinderte. Gleichzeitig hielten die Flügelspieler konsequent die Breite, um die Außenverteidiger der Viererkette auseinanderzuziehen. Ein bewährtes Mittel von Como bestand darin, zunächst den Flügelspieler in der Breite einzusetzen und anschließend Paz in den Zwischenraum zwischen Innen- und Außenverteidiger schieben zu lassen. Durch sein enormes Tempo konnte er sich direkt von Cataldi lösen und regelmäßig Tiefenoptionen schaffen, vor allem für den rechten Flügelspieler Vojvoda. Das 1:0 resultierte aus einer ähnlichen Szene: Nachdem Paz im rechten Halbraum angespielt wurde, schob Douvikas sofort tief durch, setzte sich im Laufduell gegen Gila durch und schloss erfolgreich zum Führungstreffer ab.

Dabei offenbarte sich auch ein strukturelles Problem in Lazios Viererkette: Passt der Flügelspieler in voller Breite seine Höhe an, kann die Abwehrreihe kaum reagieren, ohne den Raum neben dem Innenverteidiger zu öffnen. Vojvoda ließ sich immer wieder etwas tiefer fallen, um anspielbar für Innenverteidiger Ramón zu sein. Linksverteidiger Tavares konnte auf diese Höhenanpassung nicht aktiv reagieren, sodass Vojvoda sich mehrfach aufdrehen und mit Dynamik in Richtung gegnerisches Tor lösen konnte, um die Tiefe zu attackieren. Positiv hervorzuheben aus diesen Mustern sind zudem die entgegengesetzten Bewegungen von Paz und Stürmer Douvikas. Dadurch wurde Lazios Innenverteidigung immer wieder gezwungen, dass ein Spieler ins Herausrücken in den Zwischenlinienraum gehen musste, während ein anderer gleichzeitig die Tiefe binden sollte. Gerade durch die ballnahe Ausgangsposition von Douvikas ergaben sich in diesen gegenläufigen Bewegungen oft Übergaben. Dadurch flankierte Douvikas phasenweise ohne direkten Gegenspieler im Zwischenlinienraum und konnte dort im Wandspiel eingebunden werden.

Interessant sind daneben auch die Bewegungen der nominellen Außenverteidiger:

-

Rechtsverteidiger Van der Brempt: Der Niederländer agierte vornehmlich als rechter Halbverteidiger im Dreieraufbau von Como. Anders als der linke Halbverteidiger Kempf schob er jedoch nicht strukturell in die Dreierkette, sondern ballnah-dynamisch. Dies tat er vor allem, um seinen direkten Gegenspieler Zaccagni beim Aufbauspiel von Ramón aus dem Deckungsschatten in die Breite zu ziehen und dadurch diagonale Anspielstationen auf Vojvoda zu öffnen. Direkt von Ramón wurde er allerdings kaum eingebunden; seine Rolle war vielmehr die eines „raumaufziehenden Aufbauspielers“. Der Fokus lag bei ihm darauf, beim Ballbesitz von Vojvoda sofort in den Halbraum vorzuschieben und so den Zwischenraum zwischen gegnerischem Innen- und Außenverteidiger zu attackieren. Mehrfach konnte er in der Tiefe von Vojvoda gefunden werden – auch, weil Tavares aufgrund des diagonalen Pressingwinkels aus der Viererkette den Vertikalpass nicht isolieren konnte. Zaccagni hatte dabei große Probleme, das Tempo von Van der Brempt im Rückwärtsgang zu verteidigen.

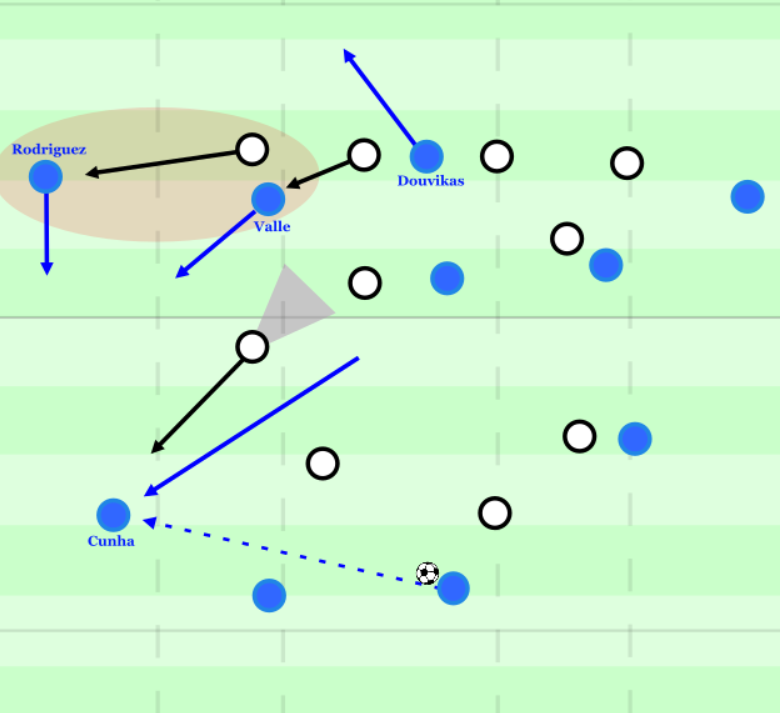

Linksverteidiger Valle: Valle agierte als linker Halbraumzehner im höheren Aufbauspiel (Pendant zu Paz). Anders als Paz bewegte er sich jedoch weniger aktiv im Freilaufen, sondern fokussierte stärker den Rechtsverteidiger von Lazio, Lazzari. In seiner Rolle lässt er sich daher als „Bindungsspieler“ beschreiben. Interessant ist die begriffliche Abgrenzung: Positionspendant von Paz ist Valle, sein Rollenpendant hingegen eher der rechte Flügel Vojvoda. Auch dieser sollte mit seiner extremen Breite konstant den linken Verteidiger Tavares binden, damit dieser nicht in den Halbraum auf Paz herausrücken konnte. Paz wiederum lässt sich als „Aktivitätsspieler“ bezeichnen, dessen Rollenpendant der linke Flügelspieler Rodriguez war. Durch Valles gegnerorientiertes Positionieren im Halbraum eröffnete sich für Rodriguez in der Breite immer wieder Raum und Zeit.

Diese Asymmetrie im Seitenvergleich prägte Comos Spiel: Auf der einen Seite ist der Halbraumspieler der bindende Akteur, auf der anderen Seite übernimmt diese Rolle der Flügelspieler – was es auch für den Gegner schwer macht. Auffällig war zudem, dass Valle sich nach Rückpässen auf der ballfernen rechten Seite immer wieder im Halbraum auf die erste Aufbaulinie zurückfallen ließ. Dieses Detail war essenziell: Gegen Lazios Einzelsturm geriet Como nach Rückpässen auf der bespielten Seite zwar häufig unter Druck, konnte sich über Valles tiefe Bewegungen jedoch drucklösend befreien. Das Progressionspotenzial war in diesen Szenen allerdings geringer. Zwar gelang es, über ihn verlässlich in die Breite zu verlagern, doch durch die fehlende hohe Halbraumbindung (hier wäre ein konsequentes / rotierendes Auffüllen bspw. über aufschiebende Achter nötig gewesen) konnte Lazzari häufig direkt auf Flügelspieler Rodriguez durchschieben. Dieser hatte dadurch wenig Platz und tat sich im 1-gegen-1 entsprechend schwer – etwaiges Tiefenspiel war durch das Fehlen von Valle ebenfalls nicht gegeben, Stürmer Douvikas bewegte sich gerade infolge dieser Verlagerungen oft zu langsam in den ballnahen Halbraum.

Nach rund einer Viertelstunde zeigte Como eine gelungene Anpassung, um das Problem der Isolation von Rodriguez in der Breite zu umgehen. Achter Cunha schob nun vermehrt diagonal in den Halbraum und nahm dort eine tiefere Position ein, sodass er temporär die Rolle des linken Halbraumverteidigers übernahm. Dadurch konnte Valle im Halbraum auf der letzten Linie verbleiben und den Rechtsverteidiger von Lazio binden, was wiederum Rodriguez im Abkippen wertvolle Zeitvorteile verschaffte. Zudem wurde Cunha im 4-1-4-1 von Außenspieler Cancellieri meist aus einem diagonalen Pressingwinkel angelaufen, was ihm tendenziell Optionen im Halbraum auf abkippende Bewegungen von Valle eröffnete. Auch Valle ließ sich wiederholt diagonal in den Halbraum fallen, um Innenverteidiger Gila mitzuziehen und so Räume für Douvikas im Rücken des Innenverteidigers für lange Tiefenbälle zu öffnen.

Abkippen schafft Tiefenspiel

Die Grundidee dieser Anpassung war überzeugend, doch Cunhas Zuspiele in die Tiefe gerieten häufig unsauber und konnten von Keeper Provedel abgefangen werden. Dennoch wurde das Tiefenspiel über die abkippenden Bewegungen – die Übergaben provozierten – gut vorbereitet. Durch das Herausziehen des ballnahen Innenverteidigers kam Douvikas näher an den Ball als sein direkter Gegenspieler (der linke Innenverteidiger), was eine günstige Ausgangslage für Tiefenspiel schuf.

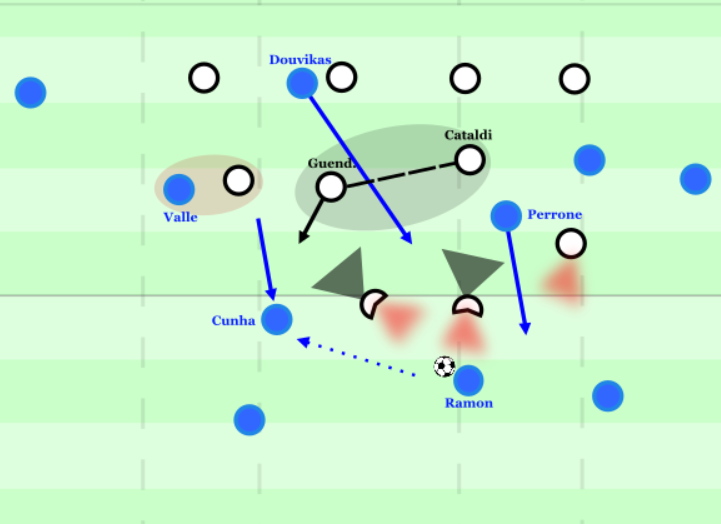

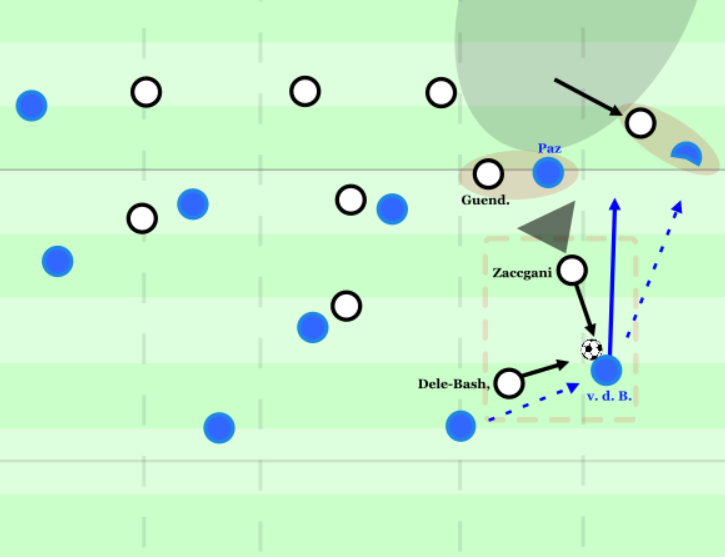

Im weiteren Spielverlauf wurde zunehmend interessant, dass die Achter Perrone und Cunha bei Como immer häufiger Ausbrechbewegungen vor den Pressingblock der Römer ansetzten. Auslöser hierfür war vor allem, dass Lazio strukturell stärker in einem 4-4-2 agierte, da Dele-Bashiru häufiger als zweiter Stürmer nachschob. Durch das Wegfallen eines Zehners hatte Como im Sechserraum nun eine 2-gegen-1-Überzahl, zumal Achter Cataldi mit der Zeit zwar häufig aufrückte, dabei aber eher struktur- als mannorientiert agierte – sprich: Er hielt den Abstand zu Guendouzi und Cancellieri, um die Kompaktheit in der Linie zu wahren, verfolgte Abkippbewegungen jedoch nicht konsequent. Ähnliches galt auch für Guendouzi (wenn auch weniger ausgeprägt) auf der rechten Seite. Das zentrale Problem für Lazio war ein gruppentaktisches Missverständnis: Die Achter gingen offenbar davon aus, dass die Außenspieler die Abkippbewegungen aufnehmen würden, während die Flügelspieler wiederum dachten, die Achter würden sie eng verfolgen. Entsprechend entstanden wiederholt offene Räume. So wurde etwa der rechte Außenspieler Cancellieri von Valle gut gebunden, der durch die Abkippmuster häufig tiefer im Halbraum agierte. Gleichzeitig verliefen die Ausbrechbewegungen von Perrone oft im toten Winkel der Flügelspieler – besonders links, wo Zaccagni häufig aufrückte, um Van der Brempt anzulaufen, sobald dieser den Ball in der Breite erhielt.

Como bricht aus

Auch die beiden Stürmer in der ersten Pressinglinie nahmen die Ausbrechbewegungen meist erst sehr spät wahr, da diese ebenfalls aus ihrem toten Winkel heraus erfolgten. Lazio konnte daher oft erst reagieren, nachdem Cunha oder Perrone bereits angespielt worden waren und nicht etwa die Körperhaltung – und damit auch den Pressingwinkel – davor anpassen. In der Folge rückten die Achter der Römer improvisierend diagonal aus dem Zentrum heraus, um die ausgebrochenen gegnerischen Achter anzupressen und so Gleichzahl herzustellen. Genau darin lag jedoch Comos Absicht. Es ging nicht darum, über die ausgebrochenen Achter Progression zu erzeugen, sondern mit diesen Bewegungen die gegnerischen Achter aus dem Zentrum herauszuziehen und auch die Kompaktheit in der ersten Linie zu brechen. Sobald Guendouzi herausrückte, kippte Douvikas diagonal in den Zwischenlinienraum ab. Cunha ließ den Ball oft direkt auf Ramón prallen. Die Stürmer pressten dabei infolge der Ausbrechbewegungen ähnlich improvisiert wie die Achter, wodurch aufgrund des größeren Abstands zwischen den Stürmern die Kompaktheit in Linie 1 verloren ging. Für Ramón öffnete sich dadurch, der initial isolierte, Passweg ins Zentrum, wo Douvikas mehrfach im Zwischenlinienraum gefunden wurde, sich aufdrehen konnte und die Tiefe über die Halbraumspieler suchte.

Das Kernproblem dieses Musters bestand zunehmend darin, dass Como nach zentralen Ballverlusten kaum Zugriff im Gegenpressing bekam – auch, weil Paz in dieser Phase im Zweikampf anfällig wirkte. Mit Ball entwickelte er sich jedoch immer mehr zum Trumpf für die Lombarden: Kippte Cunha halblinks ab, band Perrone den rechten Achter Guendouzi etwas zentraler, wodurch sich für Cunha aus dem Ausbrechen immer wieder der diagonale Passweg in den linken Halbraum auf Paz öffnete. Bemerkenswert war dabei, dass Paz und Stürmer Douvikas die Halbräume regelmäßig rotierten: Während Douvikas als Wandspieler anspielbar war, brachte Paz durch seine Dynamik, sein Aufdrehen und sein Andribbeln zusätzliche, indirekte Diagonalitätsoptionen in dieselben Räume. Dank dieser Qualität konnte Como wiederholt gutes Tiefenspiel initiieren, häufig mit Anschlussaktionen über den in der Breite positionierten Flügelspieler. Valle agierte in diesen Sequenzen etwas tiefer und breiter, wodurch er Flügelspieler Cancellieri nach außen band. Dieser konnte dadurch kaum ins Rückwärtspressing gegen Paz übergehen. Gleichzeitig schob Valle sofort in die Tiefe und erzeugte zusammen mit Paz und dem Flügelspieler regelmäßig ein 3-gegen-2 in der Breite, das Como effektiv ausspielte. Paz stieß im Spielverlauf mehrfach selbst aus dem Halbraum bis in die Box vor und kam so zu Abschlüssen.

Dieses Muster kombinierte gleich zwei Schwachpunkte Lazios: zum einen das Herausrücken der Viererkette bei hohen Halbraumbewegungen, zum anderen die Unterzahlproblematik der Außenverteidiger im 1-gegen-2 gegen Breite und Halbraumspieler Comos – zusätzlich zur generellen Anfälligkeit gegen die Ausbrechbewegungen. Mit zunehmender Spieldauer verzichtete Lazio daher zunehmend darauf, diese Ausbrechmuster konsequent zu verfolgen. Doch genau darin lag das nächste Problem: Durch die Asymmetrie der Achter – einer ausbrechend, einer bindend – konnte Como stets mindestens einen gegnerischen Achter eng binden und so Räume im Zwischenlinienraum öffnen. Die erste Pressinglinie versäumte es zudem, diagonale Passwege der Achter frühzeitig zu unterbinden, da ihr Fokus zu stark auf den in der Anfangsphase häufigen vertikalen Klatschmustern ins Zentrum lag. Diese funktionale Fixierung lässt sich auch mannschaftstaktisch auf das gesamte Team von Lazio übertragen: Gerade das aggressive Nachschieben der Außenverteidiger und Flügelspieler in die Enge war letztlich ein Resultat davon, dass Como zu Beginn fast ausschließlich über diese Muster agierte – doch genau dadurch öffneten sich im Verlauf immer größere Räume im Halbraum.

In der zweiten Halbzeit passte sich Lazio insofern an, als dass man Abkippbewegungen der Como-Achter nun zunächst verfolgte, die Mannorientierung jedoch auflöste, sobald diese vor den Pressingwall ausbrachen. Dadurch reduzierten sich zwar die typischen Klatschmuster über die Achter – gerade Guendouzi hielt seine Mannorientierung sehr eng und aggressiv –, dennoch zog man damit weiterhin einen gegnerischen Achter heraus, sodass Como nach wie vor regelmäßig den Zwischenlinienraum bespielen konnte.

Ein zentrales Problem entstand dadurch, dass die Halbverteidiger Comos nun von den Außenspielern des 4-4-2 Lazios aus diagonalen Winkeln angelaufen wurden und nicht mehr passiv von den Stürmern im Durchpressen. Da die Stürmer aktiv im Bogen durchpressten und die Außenspieler aufschoben, entstand ein Mehrkampf auf die Halbverteidiger, was diese stark unter Druck setzte. Durch die diagonalen Pressingwinkel wurden die Passoptionen ins Zentrum oder in den Halbraum konsequent isoliert. Como musste folglich verstärkt über die Breite auslösen, wo sich Vojvoda und Rodríguez nun ebenfalls schwerer taten. Die isolierenden Pressingwinkel erlaubten es den Außenverteidigern Lazios, direkter in die Breite herauszurücken und Höhenanpassungen oder Aufdrehbewegungen der Como-Flügelspieler eng zu verfolgen. In der Konsequenz fiel es Como schwerer, über die Flügel Dynamik herzustellen.

Vereinzelt konnte man sich über Spielen-und-Gehen-Muster aus dieser Enge lösen – besonders Van der Brempt nutzte mehrmals seine Geschwindigkeit, um sich tief zu lösen – und dadurch Halbräume öffnen. Insgesamt wirkte das Aufbauspiel jedoch weniger effektiv als noch in Halbzeit eins, was vor allem an der nun deutlich aggressiveren Spielweise Lazios lag. Tendenziell hätte Paz in dieser Phase häufiger den Halbraum direkt tief attackieren können, insbesondere beim Ballbesitz der Halbverteidiger, da die Innenverteidiger Lazios kaum nachrückten und der Raum regelmäßig attackierbar gewesen wäre. Hier zeigte sich noch eine gewisse fehlende Flexibilität: Neben dem Druckspiel setzte Paz zu selten gezielt Tiefenläufe an, zudem war das Scanning bzw. der Schulterblick teilweise unzureichend, um diese Problempunkte beim Gegner frühzeitig zu erkennen. Stürmer Douvikas fand zwar weiterhin über direkte lange Bälle gute Tiefenläufe in diese Räume, auf Paz’ Seite fehlte diese Nutzung jedoch weitgehend.

Dynamo Dresden gegen Schalke 04 (0:1)

Rund 866 Kilometer nordöstlich stand ein Duell in der 2. Bundesliga an, das nicht nur fanmäßig, sondern auch auf dem Feld interessante Dynamiken bot. Der Aufsteiger aus dem Osten entwickelt sich unter Thomas Stamm zunehmend weiter. Mit Schalke 04 wartete auf die Elbflorenz ein Gegner, der unter Miron Muslic für intensiven Fußball steht. Wir werfen einen Blick auf das Ballbesitzspiel der Schwarz-Gelben (Grundformation: 4-1-4-1) und das Pressing der Knappen (Grundformation: 3-4-3).

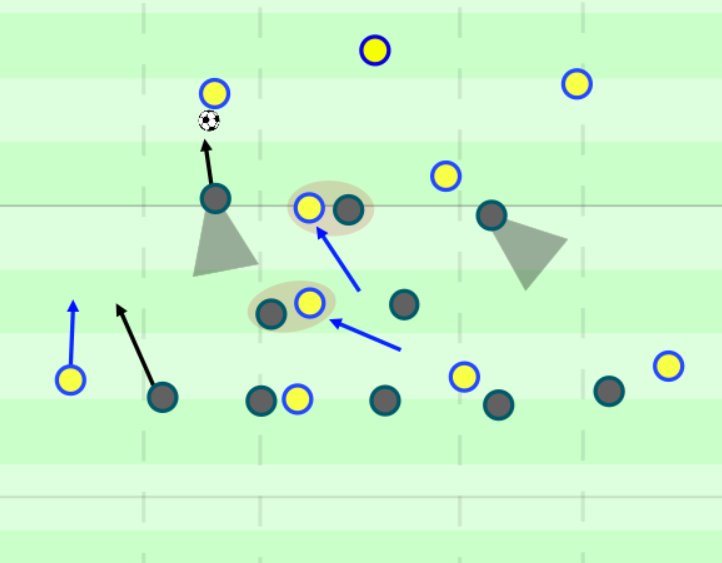

Zunächst sah man die Dresdner vor allem im tiefen Aufbau, wo sie sich in einem 4-2-4 postierten. Dies ergab sich insbesondere durch die leicht abgeflachten Außenverteidiger Risch und Faber. Grundsätzlich dient eine solche Anordnung dazu, sich gegen mannorientierte Flügelspieler des Gegners einen kleinen Zeitvorteil zu verschaffen – was anfangs auch funktionierte. Das Kernproblem aus Dynamo-Sicht bestand jedoch darin, dass man trotz dieses Zeitvorteils enorme Schwierigkeiten in der Progression über die Außenverteidiger hatte, vor allem über Risch. Schalke forcierte diese Anspiele bewusst, indem die Stürmer sehr eng agierten. In Kombination mit den mannorientierten Mittelfeldspielern und den bewusst tiefer positionierten Flügelspielern im 4-1-3-2 wurde der Außenverteidiger als relativ offene Option gelassen – woraufhin Dynamo diesen Passweg auch schnell suchte.

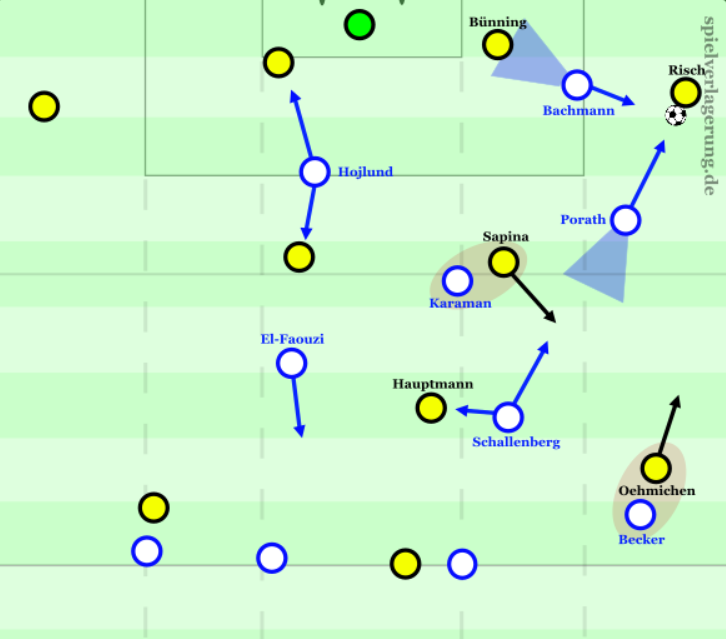

Die Schalker Stürmer wollten beim Ballbesitz der Innenverteidiger nicht zwingend das Pressing aktiv auslösen, sondern positionierten sich passoptionsorientiert. Sie liefen im Bogen auf den Außenverteidiger durch, während der ballnahe Flügelspieler diagonal aus dem Halbraum auf den abgeflachten Außenverteidiger schob. So entstand regelmäßig ein Mehrkampf auf dieser Position. Gerade Risch hatte damit große Probleme, denn durch den diagonalen Pressingwinkel von Porath wurden auch die Anschlussoptionen in den Halbraum – etwa auf den durchschiebenden Achter Sapina – wirkungsvoll isoliert. Porath war dabei explizit angehalten, konsequent durchzupressen und den Kontakt zu suchen, um den diagonalen Winkel maximal effektiv zu gestalten. Schon nach drei Minuten kassierte er infolge dieser hohen Aggressivität eine frühe Gelbe Karte. Sapinas Freilaufbewegungen fielen zudem oft zu wenig extrem aus, sodass er trotz theoretisch offener Passlinien kaum anspielbar wurde. Sinnvoller wäre es gewesen, sich deutlich höher oder breiter zu positionieren, um die Passoption klarer zu öffnen und Risch dadurch vom unmittelbaren Druck zu entlasten.

Schalke hatte für solche Szenarien außerdem einen eingebauten Sicherheitsmechanismus: Übernahm ein gegnerischer Achter sehr hoch oder breit den Raum, rückte Sechser Schallenberg nach und stellte diesen sofort. Gleichzeitig isolierten die Schalker Außenverteidiger die tieferen Bewegungen der Dresdner Flügelspieler durch konsequentes Nachschieben in die Enge. Dadurch waren auch diese kaum bespielbar. Die Folge: Dynamo fand kaum echte Progression in die nächste(n) Aufbaulinien.

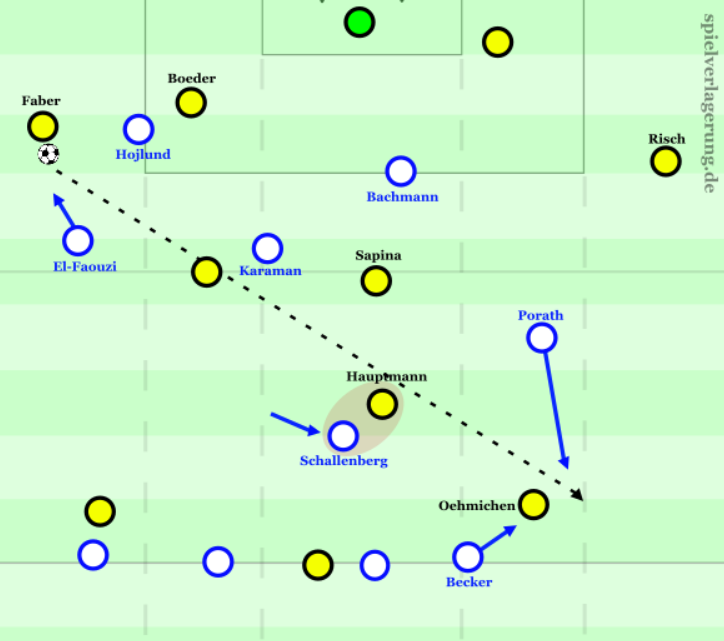

Erst über direktere Verlagerungen auf die ballferne Seite konnte sich Dynamo phasenweise aus dem Mehrkampf in der Breite befreien. Vor allem El-Fouzi tat sich im Durchpressen auf Faber deutlich schwerer als Porath auf Risch, da er häufig aus einer zu tiefen Grundposition anlief. Sein diagonaler Pressingwinkel isolierte die Verlagerungen nicht konsequent, sodass Faber diagonal verlagern konnte. Das Hauptproblem für Dresden lag jedoch darin, dass Linksverteidiger Risch nach den Verlagerungen auf Flügelspieler Oehmichen zu langsam nachschob. Die anfänglich entstehende 2-gegen-1-Überzahl auf der ballfernen Seite konnte dadurch nicht dynamisch ausgespielt werden. Schalke gewann durch das starke Rückwärtspressing – insbesondere des ballfernen Flügelspielers Porath gegen Oehmichen sowie das mannorientierte Einrücken von Schallenberg – ausreichend Zeit, um in Ballnähe Gleichzahl oder sogar Überzahl herzustellen. Dynamo musste folglich häufig den Rückpass wählen und verlor so den eigentlichen Effekt der Verlagerung.

Im Laufe des Spiels entwickelte Dynamo vermehrt gute Muster über breiter positionierte Flügelspieler, die sich dadurch aus den diagonalen Pressingwinkeln der Schalker Flügelspieler lösten und für die Außenverteidiger vertikal erreichbar wurden. Vor allem im Zusammenspiel mit den Außenverteidigern entstanden so effektive Spielen-und-Gehen-Situationen, bei denen insbesondere Porath Probleme hatte, die Durchschiebebewegungen von Risch aufzunehmen. Das Kernproblem blieb jedoch die fehlende Anbindung über das Zentrum: Gegen die ballnahen Bewegungen von Sechser Schallenberg fand Dynamo kaum Lösungen. Dieser schob immer wieder improvisierend in die Breite, um Porath zu unterstützen, wenn dieser Risch bei dessen Tiefenläufen aus den Augen verloren hatte.

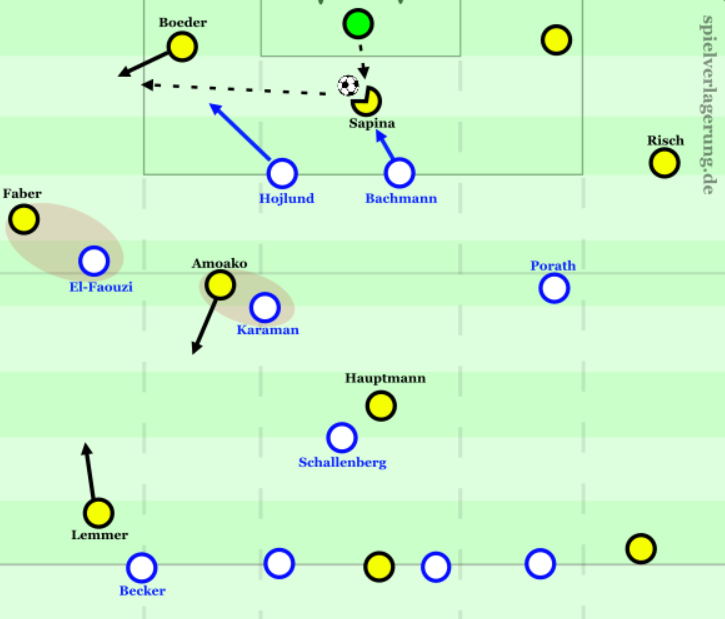

Eine interessante Anordnung zeigte Dynamo Mitte der ersten Halbzeit: Sapina, nominell Achter, positionierte sich leicht vor dem Fünferraum zentral und wurde bei Abstößen von Keeper Schreiber gesucht, während die Innenverteidiger gleichzeitig breiter auffächerten. Dadurch musste Schalkes rechter Stürmer Bachmann auf den Sechser herauspressen, konnte dabei aber kaum Druck entwickeln, da er den Zweikampf nur von hinten aufnehmen konnte. Gleichzeitig war der Pressingwinkel von Højlund auf Boeder nach Sapinas Abspiel suboptimal diagonal statt bogenläufig, sodass Boeder leichter diagonal in die Breite andribbeln konnte. Durch diesen diagonalen Pressingwinkel wäre zudem der Halbraum für Boeder bespielbar gewesen – was dieser jedoch zumeist nicht erkannte. Faber schob dabei als Außenverteidiger hoch, wodurch Dynamo den zuvor wirksamen Mehrkampf-Mechanismus Schalkes in der Breite aushebelte.

Das Problem lag jedoch in den Anschlussmustern: Boeder löste die Situationen meist longline auf Flügelspieler Lemmer auf, der sich im Wandspiel zwar mehrfach gegen Becker behaupten konnte. Allerdings tat sich Achter Amoako in den ballnahen Bewegungen gegen seinen direkten Gegenspieler Karaman schwer, und auch Faber schob – ähnlich wie Risch auf der anderen Seite – viel zu langsam vertikal unterstützend nach. Dadurch blieb Lemmer in der Breite oft isoliert und musste ins 1-gegen-1, ohne dass Dynamo nach Ballverlusten oder Abprallern direkten Zugriff auf zweite Bälle herstellen konnte.

Mit der Zeit kristallisierte sich jedoch ein Kernproblem im Angriffspressing von Schalke 04 heraus: Wurde der Abstoß direkt vom Innenverteidiger auf den Außenverteidiger gespielt, presste der Schalker Stürmer diesen nicht bogenförmig durch, sondern attackierte ihn diagonal. Dadurch wurde der Rückpass zum Innenverteidiger nicht isoliert, sodass Dresden diesen regelmäßig nutzen und den Ball innerhalb der ersten Aufbaulinie zirkulieren lassen konnte. Teilweise musste sich Schalke deshalb ins Mittelfeldpressing zurückfallen lassen, da Dynamo gegen das ballfern leicht unterladene Angriffspressing der Schalker über die ballfernen Innenverteidiger weit andribbeln konnte.

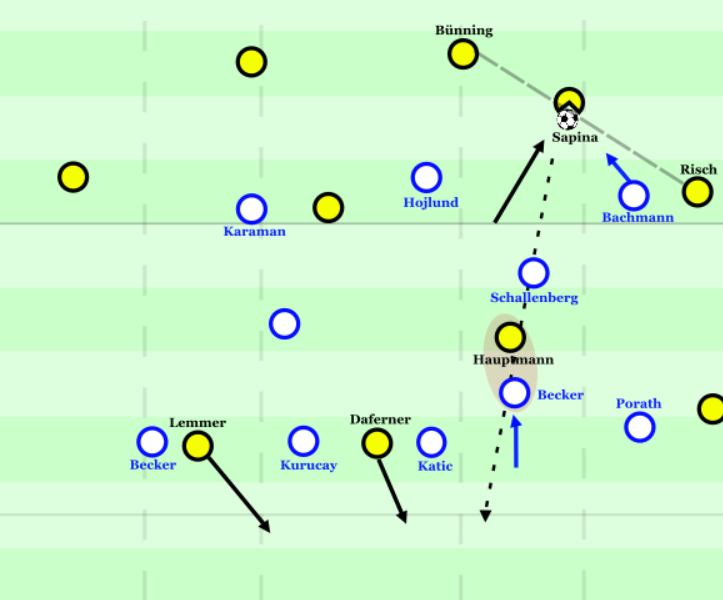

Allgemein zeigte sich Dynamo Mitte der ersten Halbzeit zunehmend im fließenderen, höheren Aufbauspiel. Dabei bewegte man sich zumeist aus einem 2‑4‑4- bzw. 3‑3‑4-Aufbau heraus, wobei sich teils ein Außenverteidiger – meist Faber – als Halbverteidiger fallen ließ. Klassisch agierte man jedoch weiterhin in der 2‑4-Anordnung. Auffällig waren vor allem die Bewegungen von Achter Sapina, der sich immer wieder vor den Pressingwall der Schalker aus deren 5‑2‑3-Mittelfeldpressing fallen ließ. Die Elf von Muslic offenbarte dabei typische Probleme solcher Systeme gegen ausbrechende Spieler: Sapina positionierte sich mehrfach halblinks neben Innenverteidiger Bünning als Verbindung zwischen Innen- und Außenverteidiger in einer diagonalen Linie. Zwar versuchte Schalkes Außenstürmer Bachmann diagonal von außen nach innen auf ihn aufzurücken, nachdem Sapina nach Rischs Ballbesitz in den Halbraum abkippte, jedoch konnte er Sapina nicht daran hindern, lange Bälle auf den durchschiebenden Daferner zu spielen, der immer wieder die Zwischenräume innerhalb der Fünferkette der Knappen besetzte.

Dies stellte einen klaren Unsicherheitsfokus für Schalke dar. Dynamo nutzte die sehr breiten Flügelspieler, um die Fünferkette auseinanderzuziehen, und setzte eine falsche Neun (Hauptmann) ein, um einen Halbverteidiger herauszuziehen und Räume im Halbraum für den diagonal durchschiebenden Daferner zu öffnen. Hauptmann hätte tendenziell von Schallenberg halbrechts übernommen werden können, doch die Kommunikation in diesem Bereich war wiederholt unsauber, sodass Halbverteidiger Becker mehrmals herausrückte und den Raum dahinter öffnete. Synchron schob Daferner mit dem ballfernen Flügelspieler Lemmer diagonal ins Zentrum, um genau die Räume zu besetzen, die er durch das Herausziehen des mittleren Innenverteidigers Katić öffnete. Da beide Tiefenspieler aufgrund der diagonalen Tiefe näher am Ball als ihre direkten Gegenspieler agierten, war diese 2‑gegen‑2-Situation sehr schwer zu verteidigen. Die Fünferreihe Schalkes wirkte in diesen Szenen entsprechend instabil.

Allgemein lässt sich Dynamos Ansatz folgendermaßen zusammenfassen: Das Team findet immer wieder gute Progressionsmechanismen über die Struktur, es hakt jedoch noch in der technischen Ausführung. Das zeigte sich auch beim Implementieren des 3‑3‑Aufbaus – insbesondere durch das tiefere Agieren von Faber als rechter Halbverteidiger – zeigte sich, dass Dynamo in Pressinglinie 1 immer wieder in einem 3‑gegen‑3 angelaufen wurde und die Schalker Flügelspieler auf die Halbverteidiger schoben. Die breiten Außen- bzw. Flügelverteidiger (Risch links, Lemmer teils rechts, unterstützt durch Fabers tiefere Position) mussten entsprechend anderweitig übergeben werden.

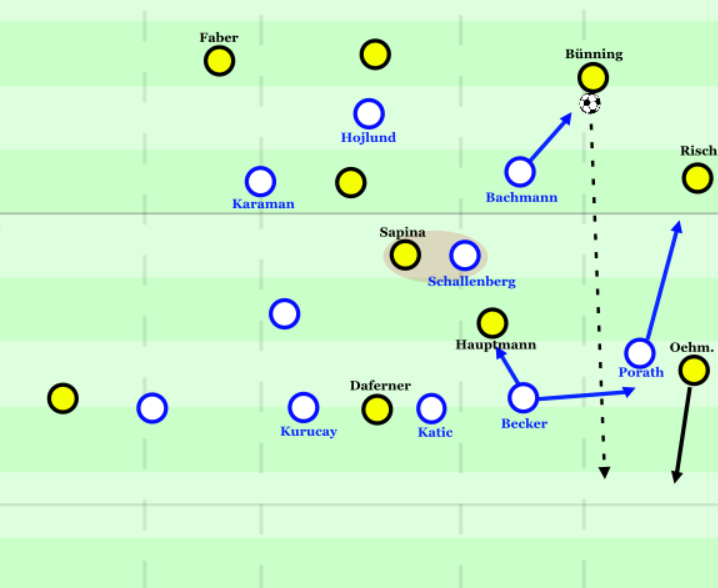

Dadurch mussten die Schalker Flügelverteidiger – vor allem Porath – immer wieder weit diagonal herausrücken, um die Dresdener Flügelverteidiger von den Schalker Flügelspielern zu übernehmen. Dies hatte zur Folge, dass Poraths eigentlicher Gegenspieler, Oehmichen, auf der linken Breite zunächst ohne direkten Gegenspieler blieb. Folglich musste Halbverteidiger Becker diesen improvisierend übernehmen. Da der Übergabemechanismus teilweise unsauber funktionierte – insbesondere, weil Hauptmann durch sein tieferes Agieren im Halbraum den Halbverteidiger immer wieder band und Sechser Schallenberg die Übernahme nicht wahrnehmen konnte, da er durch Achter Sapina gebunden war – stand Oehmichen initial häufig in der Breite ohne Gegenspieler und konnte von Bünning in die Tiefe gesucht werden. Technisch konnte Oehmichen die Anspiele jedoch mehrfach nicht sauber verarbeiten, sodass die situative Überzahl nicht effektiv genutzt wurde und Becker immer wieder improvisierend auf den Flügelspieler herausschieben konnte.

Tatsächlich zeigte sich immer wieder ein guter Ansatz von Hauptmann im Halbraum: Schob Becker in die Breite auf Oehmichen, so nutzte Hauptmann den dadurch geöffneten Raum im Halbraum und bewegte sich direkt dorthin. Die Übergabe von Hauptmann auf beispielsweise MIV Katic verlief dabei jedoch oft unsauber, was vor allem daran lag, dass Daferner das Durchschieben seitens Hauptmann erkannte und sich bewusst diagonal nach links bewegte, um Katic zu binden. Das Kernproblem seitens Dynamo war jedoch, dass vor allem Risch – bei dessen Ballbesitz diese Szenen häufig auftraten und tendenziell durch den diagonalen Pressingwinkel sowie den langen Pressingweg Poraths bespielbar gewesen wären – die Bewegungen kaum nutzte und stattdessen eher auf sicheres Passspiel zurück zu den Innen- bzw. Halbverteidigern setzte. Hier wäre etwas mehr Mut gefragt gewesen; teils scannte er in diesen Szenen auch zu wenig, wodurch er die Bewegungen nicht oder zu spät erkannte und der Druck von Porath – trotz sehr langem Pressingweg – zu groß wurde.

Auf der rechten Seite löste es Schalke anders: Boeder wurde im Andribbeln nicht mehr von Karaman angelaufen, sondern lediglich der Passweg in den Halbraum geblockt. Dadurch wurde der Pass in die Breite auf Faber forciert, auf den Karaman anschließend horizontal verschob. Dieser horizontale Pressingwinkel birgt zwar grundsätzlich die Gefahr, im Dribbling überspielt zu werden, doch Konrad Faber hatte überraschend große Probleme, Karaman mit Tempo zu überdribbeln. Stattdessen suchte er häufig den Sicherheitspass zurück zum Innenverteidiger oder gelegentlich in die Breite auf Lemmer. Auch im Spielen-und-Gehen zeigte er nur wenige Ansätze, insbesondere im Durchschieben in den Halbraum. Lemmer war dadurch oft isoliert in der Breite im 1-gegen-1 gegen Becker gebunden und konnte mangels Tiefenoptionen kaum gruppentaktische Dynamik entwickeln. Nur ein Dribbling von ihm war im weiteren Verlauf erfolgreich.

Die besten Chancen entstanden aus Dresdner Sicht tatsächlich über das Nachschieben von Achter Amoako im rechten Halbraum, wo er durch vertikale Läufe longline von Boeder gesucht wurde. Der Innenverteidiger überzeugte in diesem Bereich mit einer auffälligen Präzision im mittellangen Zuspiel. Allgemein zeigte Boeder zudem eine gute Vororientierung: Er ließ sich vertikal etwas zurückfallen, verlängerte damit den Pressingweg von Karaman und verschaffte sich so mehr Zeit für den Ball. Dieses Muster ergab sich meist nach Rückpässen oder wenn Faber in der rechten Breite auf voller Höhe agierte und dadurch Schalkes Flügelverteidiger Becker band. Mit seinen Abkippbewegungen zog Faber Becker zudem wiederholt aus der Verteidigungslinie heraus und öffnete dadurch den Halbraum für potenzielle Tiefenläufe.

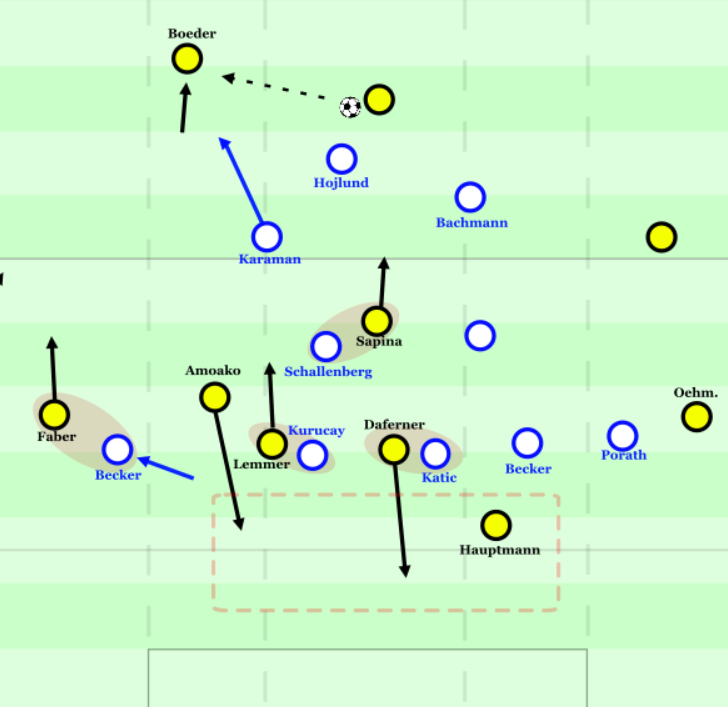

Gleichzeitig konnte Dynamo ihre Stärke im Binden der gegnerischen Verteidigungslinie ausspielen: Lemmer rückte bei der Breitenpositionierung von Faber häufig ins Zentrum ein und band dadurch Halbverteidiger Kurucay. Parallel agierte Daferner gewohnt zentral und hielt Katic beschäftigt, wodurch eine saubere Übergabe der Tiefenläufer im Halbraum kaum möglich war. Auch Schallenberg als Sechser war durch die asymmetrischen Bewegungen der Dresdner Achter – Sapina kam tiefer, Amoako schob durch – gebunden und konnte die Läufe in seinem toten Winkel nicht aufnehmen. So konnte Amoako mehrmals ungestört im Halbraum durchschieben und von Boeder in die Tiefe gesucht werden. Oft löste Kurucay in diesen Szenen seine Mannorientierung auf Lemmer auf, was wiederum zur Folge hatte, dass Lemmer im Rückraum der Box frei agierte. Dynamo muss sich hier allerdings ankreiden lassen, dass in diesen Momenten insgesamt zu wenig Rückraum-Scanning stattfand, sodass vielversprechende Durchbrüche nicht optimal genutzt wurden.

Ein besonders interessanter Aspekt war zudem, dass nach Rückpässen bewusst einzelne Spieler im Abseits verblieben, um anschließend bei den long-line-Mustern ohne direkten Gegenspieler in die Tiefe starten zu können. Gerade Hauptmann im ballfernen Halbraum konnte so mehrfach extrem gefährlich in die Box schieben – seine Chance in Minute 35 war die größte für Dynamo. Schalke gelang es häufig nicht, diese initial „ausgegrauten“ Spieler – die man im Abseits gewissermaßen im toten Winkel des kollektiven Herauspressens schnell vergisst – nach dem Richtungswechsel rechtzeitig zu übernehmen. Dadurch mussten sie oft nur von hinten gestellt werden, was insbesondere im Strafraum regelmäßig zu Nachteilen führte.

Allgemein lässt sich in diesem Spiel eine sehr ambivalente Form der Spielkontrolle feststellen: Einerseits hatte Dynamo zwar mehr Ballbesitz und integrierte auch gewisse Muster, mit denen man die Schalker Struktur attackieren konnte. Um dies zu bewerkstelligen, agierten jedoch beide Achter fast durchgehend auf der ballnahen Seite. Das führte dazu, dass Schalke über den ballfernen Außenstürmer immer wieder den ballfernen Halbraum vor der Dresdner 1-2-Restverteidigung besetzen konnte – eigentlich ein Bereich, der systematisch durch den ballfernen Achter abgesichert werden sollte. Nach Ballgewinnen suchte Schalke diesen Raum gezielt, sodass Dresden mehrfach extrem brenzlige Umschaltsituationen über diese Zonen hinnehmen musste.

Aus Schalker Sicht stellt sich jedoch die Frage, warum diese Räume im Umschalten nicht effizienter genutzt wurden. Ein zentraler Grund lag in den Tempoproblemen von Jannik Bachmann, der seine Raumvorteile oft nicht ausspielen konnte und Dresden dadurch im Rückwärtsgegenpressing den Zweikampf suchen konnte (hier stach vor allem Hauptmann mit hoher Intensität im Rückwärtspressing im rechten Halbraum hervor). Hinzu kam auf gruppentaktischer Ebene, dass es im Zentrum an einem tiefenbindenden Element im Restangriff fehlte: Zwar agierte Højlund nominell zentral, besetzte aber die Höhe zu spät und konnte folglich kaum Tiefe im Umschalten generieren. Damit blieb den Außenstürmern häufig nur das Dribbling, was jedoch Zeit kostete und den systematischen Vorteil oft zunichtemachte.

Am Ende gewinnt Schalke die Partie nach einem Elfmeter mit 1:0 – ganz typisch für die 2. Bundesliga: Ein Team zeigt interessante Ansätze, das andere findet passable Antworten – doch in der Ausführung hakt es auf beiden Seiten. Mehrmals stellte sich in diesem Spiel die Frage: Wie hätte es für Dynamo ausgesehen, wenn die Flügelspieler in besserer Form gewesen wären? Letztlich setzte sich Schalke durch – ein Team, das man gerade gegen den Ball im Hinblick auf den Mehrkampf künftig noch genauer beobachten sollte.

Bolivien gegen Brasilien (1:0)

10.702,71 km entfernt, im Rahmen der südamerikanischen WM-Qualifikation, kam es zum Duell zwischen Brasilien (Platz 5 der Qualifikation) und Bolivien (Platz 8). Unter dem neuen Trainer Carlo Ancelotti startete Brasilien eigentlich vielversprechend in die Fortsetzung der Qualifikation – dennoch verlor man in Bolivien mit 0:1. Die zentrale Frage lautet: Welche Progressionsprobleme hatte Brasilien, oder lässt sich die Niederlage doch primär mit dem Spielort auf 4.100 Metern Höhe erklären? Brasilien formierte sich in diesem Spiel in einer 4-3-3-Grundordnung, während Bolivien unter Trainer Óscar Villegas ebenfalls ein 4-3-3 wählte.

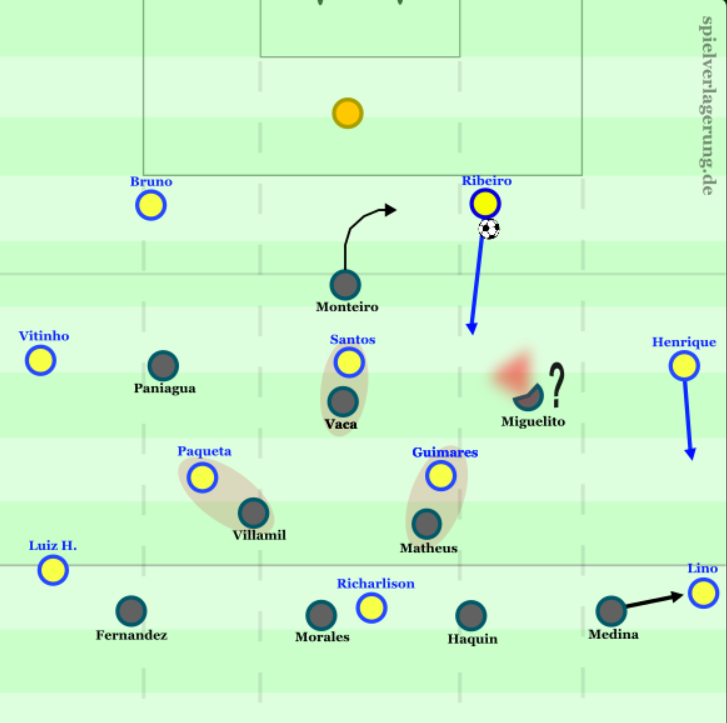

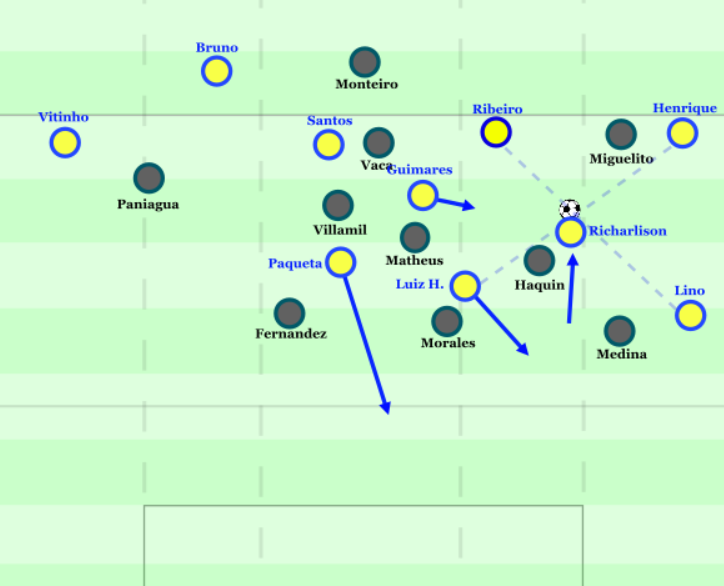

Ähnlich zur Grundformation stellte sich Bolivien auch im Angriffspressing zunächst aus einem 4-2-3-1 heraus auf. Relativ schnell kristallisierte sich jedoch heraus, dass die sehr hohe Grundhöhe gegen den Ball nicht durchzuhalten war. Technisch lag das vor allem daran, dass Mittelstürmer Monteiro seine Bogenläufe oft so weitläufig anlegte, dass er schlicht von den brasilianischen Innenverteidigern Ribeiro oder Bruno überdribbelt werden konnte. Anschließend hatte vor allem rechter Flügelspieler Miguelito Probleme in der Entscheidungsfindung: Sollte er improvisierend auf Ribeiro herausschieben oder bei seinem eigentlichen Gegenspieler, Linksverteidiger Henrique, mannorientiert bleiben? Wie so oft in solchen Situationen – wenn ein Spieler zwischen vertikalem oder horizontalem Herausrücken wählen muss – entschied er sich zunächst für das Blockieren des vertikalen Passwegs.

Das Kernproblem bestand allerdings darin, dass sich Henrique im toten Winkel von Miguelito lösen konnte und dadurch weiterhin bzw. höher anspielbar blieb. Miguelito konnte den Außenverteidiger dann – nach Anspiel – nur noch von hinten und damit suboptimal anpressen. In der Folge konnte Henrique im Zusammenspiel mit Lino auf der Außenbahn immer wieder das 2-gegen-1 nutzen und über ein einfaches Spielen-und-Gehen die Tiefe attackieren. Erst als Innenverteidiger Haquin improvisierend in die Breite nachschob, gelang es Bolivien, die Unterzahl zu neutralisieren.

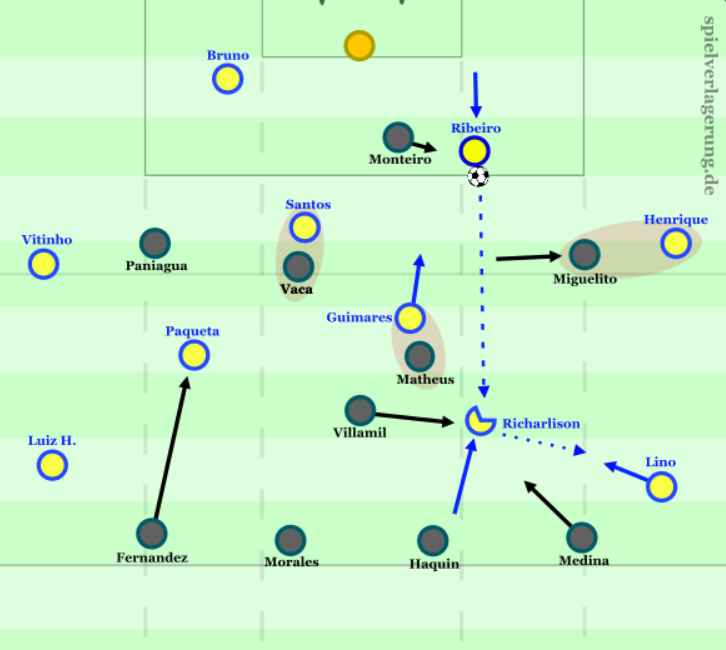

Ganz ordentliche Ansätze entwickelte Brasilien im weiteren Verlauf auch dadurch, dass Achter Guimarães diagonal ins Zentrum abkippte und damit Gegenspieler Matheus aus dem Halbraum mitzog. Über Ribeiros Andribbeln öffnete sich dadurch ein Passwinkel in eben diesen Halbraum, den Richarlison mit wiederkehrenden diagonalen Abkippbewegungen besetzte. Dieser Anschluss-Pass wurde allerdings erst möglich, weil sich Miguelito im Laufe der Anfangsphase zunehmend dafür entschied, mannorientierter bei Linksverteidiger Henrique zu bleiben, anstatt die vertikalen Passwege Ribeiros zu blockieren. Über Richarlison entstanden so immer wieder saubere Ablagen auf Flügelspieler Lino, der sich regelmäßig rund um die Abkippbewegungen Richarlisons positionierte.

Dass diese Ablagenspiele funktionierten, lag vor allem daran, dass die Übernahme Richarlisons nicht eindeutig geregelt war. Die Innenverteidiger sollten strukturorientiert agieren (d.h. sich an der kollektiven Ordnung und damit indirekt an den Mitspielern ausrichten) und nicht herausverteidigen, wenn der direkte Gegenspieler – in diesem Fall der Stürmer – abkippte. Da der ballnahe Achter durch die Abkippbewegungen von Guimarães mannorientiert herausgezogen wurde (also gegenteilig zur Strukturorientierung), musste Richarlison anderweitig aufgenommen werden. Das geschah in erster Linie über Villamil, den ballfernen Achter, der aus dem Zentrum bzw. von halblinks immer wieder halbrechts herausrückte. Das Kernproblem bestand jedoch darin, dass dieser Übergabeweg sehr lang war und Villamil daher kaum Zugriff auf Richarlison bekam. Zudem positionierte sich Richarlison mit seinem Körper bereits Richtung linke Seite und konnte den Ball dadurch gut gegen Villamil abschirmen.

In der Folge musste Rechtsverteidiger Medina immer wieder „auf Sprung“ herausverteidigen, um mögliche Dribblings Richarlisons im Zwischenlinienraum zu verhindern. Dadurch verlor er zwar den Zugriff auf den Flügelspieler, der wiederum regelmäßig von Richarlison angespielt werden konnte. Das Kernproblem aus brasilianischer Sicht lag jedoch darin, dass Linos Dribblings durch die Abkippbewegungen Richarlisons letztlich zu isoliert in der Breite stattfanden. Medina konnte vergleichsweise leicht wieder in seine Ausgangsposition zurückkehren bzw. den direkten Zweikampf aufnehmen und so das 1-gegen-1 herstellen. Hier hätte Richarlison im Sinne eines klareren Spielen-und-Gehens agieren müssen. Tendenziell fehlte dem Stürmer zudem etwas Antritt, um im Anschluss selbst Tiefe für Lino anzubieten.

Teilweise funktionierten diese Muster auch asymmetrisch: Guimarães kippte aus einer zentralen Grundposition diagonal in den Halbraum ab und öffnete dadurch das Zentrum für Richarlison. Interessanterweise rückten die bolivianischen Innenverteidiger in diesen offenen Raum heraus – tendenziell auch deshalb, weil die Übergaben in dieser Zone schwer zu organisieren waren. Beide Achter waren gebunden, und auch sonst bot sich keine saubere Übernahmestruktur an. Richarlison fand bei seinen zentralen Abkippbewegungen vor allem Anschluss über Sechser Santos, der sofort vorschob und sich dabei vom Zehner Vaca lösen konnte, teils auch direkt über die Achter. Allerdings fehlte – ähnlich wie bei den halbräumigen Auslösungen – in der Folge oftmals die Tiefe. Gerade deshalb hätte man sich von den Flügelspielern tendenziell gewünscht, dass sie situativ diagonal in den Halbraum oder ins Zentrum durchschieben. Denn Innenverteidiger Haquin verteidigte in diesen Situationen bemerkenswerterweise heraus, und das Nachrücken innerhalb der bolivianischen Abwehrlinie funktionierte nicht immer reibungslos. Im Rücken Haquins hätten sich gerade für Lino Räume eröffnen können. Letztlich ist dies aber auch eine Profilfrage: Die brasilianischen Flügelspieler sind stärker auf 1-gegen-1-Situationen in der Breite ausgelegt, agieren zwar mit großer Feldtiefe, aber nicht in besonders hohen Positionierungen – und zeigen nur selten den klaren diagonalen Tiefenlauf.

Im fließenden höheren Aufbau Brasiliens sah man immer wieder Ausweichbewegungen von Sechser Santos vor die Pressingwand Boliviens. Dadurch implementierte man phasenweise eine temporäre Dreierkette, was vor allem den Innenverteidigern erlaubte, breiter aufzufächern. Gleichzeitig ließen sich die Achter auffallend tief und eng fallen – mit der Absicht, die gegnerischen Achter enger und höher mitzuziehen und so den Halbraum bzw. Zwischenlinienraum für Richarlison freizuräumen. Das Kernproblem bestand jedoch darin, dass durch diese tiefen Bewegungen der Achter die direkten Anschlussoptionen für Richarlison im Zentrum schwer zu greifen waren. Ablagenspiele ohne eigenes Aufdrehen wurden dadurch erschwert. Verstärkt wurde dieses Problem dadurch, dass die Flügelspieler relativ breit agierten und gerade ballnahe Bewegungen – insbesondere von Henrique auf der rechten Seite – teilweise fehlten. Henrique stand oft zu hoch und war deshalb für Richarlison nicht sauber anspielbar. Der Stürmer hätte sich in solchen Situationen häufig komplett aufdrehen müssen, was trotz seines Dynamikvorteils gegen die eng stehende Defensive selten möglich war.

Wünschenswert wäre gewesen, wenn die Außenverteidiger im höheren Aufbau systematisch etwas tiefer geblieben wären, um die gegnerischen Flügelspieler hoch und breit zu binden. Von dort hätten sie dann direkt nachschieben können und so eine tiefere, breite Anspielstation für Richarlison geboten, die dieser wiederum über Ablagen ins Spiel hätte einbinden können. Dieses konsequente Nachschieben fehlte jedoch, sodass das technische Ausspielen der Wandspielmuster unsauber blieb. Hinzu kam, dass die bolivianischen Achter trotz ihrer hohen Ausgangspositionen im Rückwärtsverteidigen schnell Druck auf Richarlison ausüben konnten.

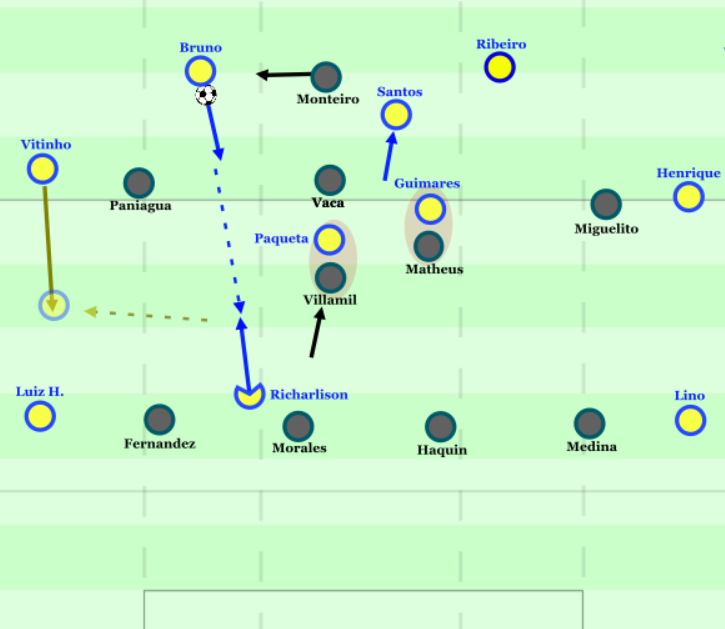

Über das Zusammenziehen der gegnerischen Achter entstanden interessanterweise auch wiederholt Andribbel-Momente, vor allem von Innenverteidiger Ribeiro im linken Halbraum bis vor die bolivianische Abwehrlinie. Bolivien tat sich schwer, diese Situationen über improvisierende Mannorientierungen sauber aufzulösen – zumal sich die Flügelspieler wie gesagt klar entschieden hatten, breit und mannorientiert gegen die Außenverteidiger zu arbeiten, anstatt in einem Zwiespalt zwischen Breite und Zentrum zu agieren. Aus den weitreichenden Andribbelbewegungen ergaben sich mehrfach gute Tiefenoptionen im Halbraum, wenn der ballferne Außenverteidiger diagonal nachschob. Zudem rückten die brasilianischen Achter in diesen Momenten durchaus gut nach, wodurch rund um den Halbraum eine gute Präsenz entstand und sich vor allem über Paquetá wiederholt Ablagemuster entwickelten.

Begünstigt wurde dies durch Fernández, der als bolivianischer Linksverteidiger häufig zu breit stand und dadurch Räume im Halbraum bzw. Zwischenräume in der Verteidigungslinie öffnete. Oft übergab Flügelspieler Paniagua den diagonal vorschiebenden Vitinho an Fernández – allerdings ohne seinen eigenen Gegenspieler, Flügelspieler Luis Henrique, anderweitig zu decken. Henrique blieb dadurch regelmäßig offen in der Breite und konnte nach Ablagen gesucht werden, um von dort Dribblings zu initiieren. Aus bolivianischer Sicht war schwer nachzuvollziehen, warum die diagonal durchschiebenden brasilianischen Außenverteidiger einfach übergeben wurden. Es handelte sich eher um eine einseitige Übergabe: Außenverteidiger und Flügelspieler waren nicht synchron im Übergabeprozess, sodass die brasilianischen Außenverteidiger zwar vom bolivianischen Flügelspieler losgelassen wurden, die Übernahme seitens des bolivianischen Außenverteidigers jedoch eher gezwungen als bewusst erfolgte. Sinnvoller wäre gewesen, wenn die eigenen Flügelspieler nach solchen Übergaben situativ breiter und tiefer gefallen wären, um eine temporäre Fünferlinie zu bilden und Brasiliens Flügelspieler mannorientiert aufzunehmen. So hätten sich die Dynamiknachteile in den 1-gegen-1-Duellen auf den Flügeln deutlich reduzieren lassen. Von den Dribblings in den Strafraum zu gelangen, blieb jedoch weiterhin ein Problem für Brasilien, insbesondere weil sich Richarlison beim Freilaufen in der Box gegen den starken Haquin schwer tat.

Tatsächlich wurden ab der Mitte der ersten Halbzeit die konditionellen Probleme Brasiliens auf der extremen Höhe in Bolivien deutlich spürbar. Vor allem beim Belaufen langer Bälle war sowohl im Tempo als auch in der Ausdauer zu erkennen, dass Bolivien hier einen deutlichen Heimvorteil besitzt – einen, wie ihn der Weltfußball wohl kaum an anderer Stelle kennt. Im Spielaufbau Brasiliens setzte man nun zunehmend auf lange Bälle, selbst vom Abstoß weg, auf Richarlison. Zwar konnte er sich im Wandspiel mehrfach im 1-gegen-2 behaupten und nachrückende Achter einsetzen, doch die fehlenden Anschlussbewegungen nach dem Wandspiel führten dazu, dass kaum gefährliche Aktionen aus diesen langen Bällen resultierten. Häufig lag das überraschenderweise auch an der technischen Ausführung der Folgepässe.

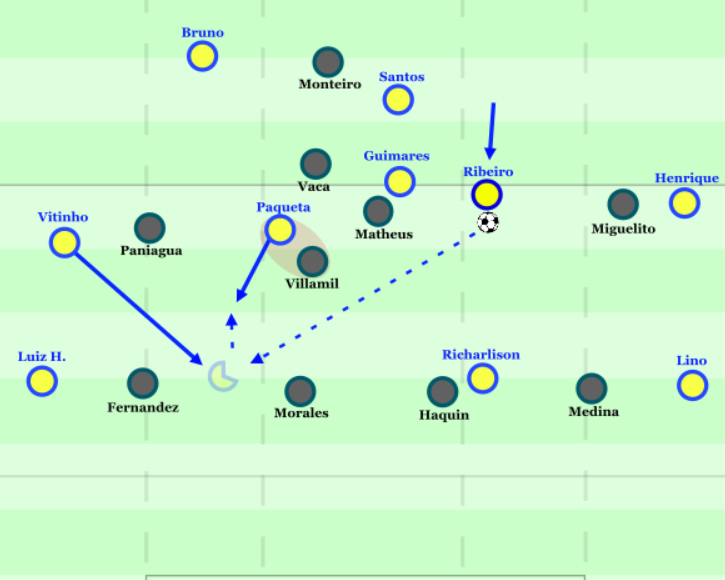

Nach dem späten Gegentor in der 48. Minute durch einen strittigen Elfmeter und der Halbzeitpause setzte sich das Spiel ähnlich wie in der ersten Halbzeit fort. Tatsächlich war es eher Bolivien, das sich nun zunehmend anpasste: Die bolivianischen Innenverteidiger liefen die Brasilianer zunehmend im 2-gegen-2 an, indem der ballferne Flügelspieler einfach höher aufrückte, den ballfernen brasilianischen Innenverteidiger markierte und gleichzeitig seine Mannorientierung auf den ballfernen Außenverteidiger auflöste. Dies führte dazu, dass Brasilien im flachen Aufbauspiel weiterhin Schwierigkeiten hatte und den Fokus erneut auf lange Bälle legte. In diesen Situationen zeigte man sich jedoch leicht angepasst: Achter Paquetá agierte im rechten Halbraum nun höher rund um Richarlison, während sein Pendant Guimarães etwas tiefer verblieb, wodurch eine gewisse Asymmetrie in der Staffelung der Achter entstand. Über diese höheren Bewegungen Paquetás konnten einige Ablagesituationen von Richarlison im rechten Halbraum direkter bespielt werden.

Allgemein zeigte Brasilien in der zweiten Halbzeit etwas relativere und flexiblere Muster. Dies äußerte sich vor allem darin, dass sich rechter Flügelspieler Luis Henrique immer wieder bis in den linken Halbraum fallen ließ, um Tiefe im Halbraum zu bieten, sobald Richarlison seine typischen Abkippbewegungen einleitete – etwas, das zuvor noch fehlte. Gleichzeitig band Henrique dadurch einen Innenverteidiger von Bolivien und zog das Zentrum auf, das anschließend wiederholt für Durchschiebeaktionen gesucht wurde.

Guimarães unterstützte dieses Spiel, indem er immer wieder in den Halbraum nachrückte, was vor allem wichtig war, um eine drucklose Anspieloption zu bieten. Weiterhin bestand ein Kernproblem darin, dass Lino im 1-gegen-1 gegen Medina große Schwierigkeiten hatte und nur schwer durchbrechen konnte. Aufgrund Medinas guter Körperhaltung konnte Lino auch oft nicht die Tiefe aus der Breite heraus bespielen, wodurch selbst mögliche Tiefenläufe von Luiz oder Richarlison nur bedingt Wirkung entfalten konnten.

Im Verlauf des Spiels tat sich Brasilien zunehmend schwer gegen Bolivien. Einerseits dürfte dies konditionelle Gründe haben, andererseits resultierte es vor allem daraus, dass Bolivien mit den Achtern konsequent die Zwischenräume zwischen Außen- und Innenverteidigern beim Spiel in der Breite schloss. Dadurch wurden mögliche Tiefenoptionen Brasiliens abgesichert und das 1-gegen-1 auf den Flügeln isoliert. Zwar zeigte gerade Raphinha nach seiner Einwechslung gute Ansätze auf der rechten Außenbahn, dennoch blieben die Probleme beim Bespielen der Box bestehen. Mit der Einwechslung von João Pedro stand nun ein Stürmer in der Spitze, der sich eher rund um die Box bewegte als im Einlaufen. Dadurch agierten häufig der ballferne Flügelspieler sowie teils ein Achter in der Box – Positionen, die nicht gerade zu den stärksten Kopfballeinheiten gehören. Etwaige Hereingaben konnten dementsprechend leicht verteidigt werden. Ansonsten ergaben sich die einzigen gefährlichen Szenen oft über Fernschüsse, da die temporäre Fünferkette Boliviens kaum Räume für Durchbrüche in die Tiefe ließ.

Am Ende tat sich Brasilien zunehmend schwer, über Ablagesituationen gefährlich zu werden. Zwar baute man durch die Einwechslung von Marquinhos phasenweise auf eine Dreierkette im Aufbau um, doch Bolivien agierte nun deutlich reaktiver. Die Halbverteidiger wurden meist diagonal über die Flügelspieler angelaufen, sodass deren Passwege in den Halbraum auf die Achter isoliert wurden. Der bolivianische Mittelstürmer konzentrierte sich dabei darauf, etwaige Ausweichbewegungen des ballnahen Sechsers aufzufangen, während der mittlere Innenverteidiger von Brasilien kaum angelaufen wurde. Brasilien wurde so immer wieder in die Breite gelenkt, wo bekanntlich die größeren Probleme lagen.

Das Ausbrechen der Achter wurde gegen Spielende zwar intensiviert, wodurch sich teilweise diagonale Anschlusswege auf die ballfernen Achter – vor allem Paquetá im rechten Halbraum und zentral – teils eröffneten. Gleichzeitig setzte Bolivien im Mittelfeldpressing konsequent das 5-2-3 ein: Die beiden engen Achter konnten so Anspiele in den Zwischenlinienraum über Mannorientierungen gut abfangen. Grundsätzlich agierten die Achter im 5-2-3 jedoch strukturorientiert: Sie nahmen die Mannorientierung auf die brasilianischen Achter erst auf, wenn diese abkippten; zuvor wurden die Bewegungen der Achter durch die Fünferkette markiert. Die Übergaben war somit klarer definiert, und die Tiefe wurde über die kompakte, nach außen lenkende Fünferkette abgesichert. Am Ende ist der Sieg für Bolivien vor allem ein Verdienst der starken Boxverteidigung.

MX machte sich in Regensburg mit seiner Vorliebe für die Verübersachlichung des Spiels einen Namen. Dabei flirtete er mit der RB-Schule, blieb aber heimlich immer ein Romantiker für Guardiolas Fußballkunst.

Keine Kommentare vorhanden Alle anzeigen