HOW TO implement GEGENPRESSING: Liverpools Gegenpressingprinzipien im Detail in Phase +2 (Druckentwicklung)

Im zweiten Teil unserer Reihe über das Gegenpressing bei Klopps Liverpool tauchen wir in die Phase +2 ein – die entscheidenden Sekunden, in denen aus dem ersten Druck eine strukturierte Gegenpressing-Staffelung entsteht.

Einleitung

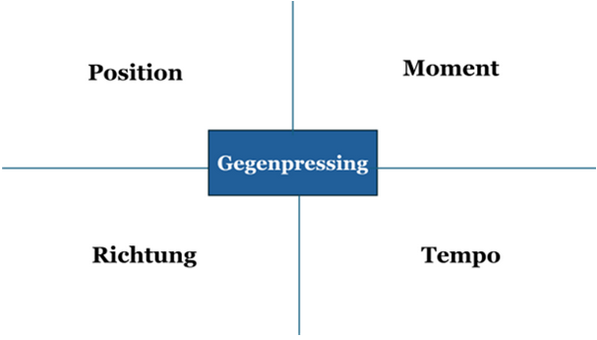

Zur besseren Kategorisierung und Hierarchie gibt es in der Phase +2 ein Hauptprinzip – Druckentwicklung, unter dem sich alles unterordnet. Aus diesem Hauptprinzip ergeben sich wiederum individuelle Referenzen in Position, Moment, Richtung und Tempo, die jedem Spieler Orientierung geben. Ergänzend kommen Situationsprinzipien hinzu – also ganz konkrete Wenn-Dann-Lösungen für spezifische Spielsituationen und auch noch individuelle Referenzpunkte für spezifische Situationen. Sie sollen dazu dienen, Entscheidungsfehler zu minimieren.

Wir nähern uns in diesem Artikel also weiter vom Großen zum Kleinen: von der Gegenpressingidee selbst, über die Wahl des bestmöglichen Outcomes und die Analyse der Ballverlustsituation, vom Hauptprinzip hin zu den Sub-Prinzipien und schließlich zum individuellen Verhalten. Prinzipien und S-Prinzipien (Sub- oder Situationsprinzipien) sind eine übergeordnete Zusammenfassung von ähnlich wiederkehrenden Situationen, die spezifische Referenzen im PMDS-Model haben (Position, Movement, Direction, Speed). Am Ende landen wir bei den kleinen Details des Gegenpressings. Das alles bezogen auf die Phase +2, also die Phase des anhaltenden Gegenpressings nach Ballverlust, in der der direkte Ballgewinn (+3) verpasst oder unmöglich ist und die Mannschaft (noch) nicht in die geordnete Pressingordnung (+1) zurückfällt.

Wir nehmen euch also mit auf die Reise vom ersten Druck bis hin zur Organisation einer Gegenpressingfallenstaffelung. Die meisten Punkte sind aus dem Liverpool-Verhalten herausgearbeitet, einige ergänzt, insgesamt ist die Gegenpressingorganisation hier aber stark auf den LFC 2015-2018 bezogen.

Zur Vereinfachung und für einen besseren Lesefluss schreiben wir im Folgenden „pressen“ statt „gegenpressen“ – gemeint ist dabei aber immer die Phase nach Ballverlust.

Hauptprinzip: DRUCKENTWICKLUNG

In der Phase eines +2 Outcomes, meistens nach einem offen-weiten oder offen-engen Ballverlust (siehe hierzu Teil 1 der Artikelreihe), dreht sich alles um das Prinzip der Druckentwicklung:

Wenn erstmalig Druckstärke aufgebaut wird, dann muss diese im weiteren Verlauf der Pressingsequenz konstant gehalten oder sogar erhöht werden. Wenn vorauszusehen ist, dass der Druck mit Pressingaktionen nicht zumindest aufrechterhalten werden kann, muss die Gegenpressingsequenz abgebrochen werden und man geht ins Blocken/absichernde Verteidigen über.

Solche Druckkiller oder besser Gegenpressingkiller sind meistens ein Pass, der kürzer/schneller ankommt als der Laufweg eines Druckspielers. Das heißt, dass der Laufweg so weit bzw. der Passweg so kurz ist, dass kein gleichbleibender Druck auf dem Ballempfänger möglich ist. Ebenso wie ein Pass ist natürlich auch ein gegnerschlagendes Dribbling ein Gegenpressingkiller. Am Ende geht es um Duelle!

Präzise beschrieben bedeutet das Prinzip, dass der Balldruck nicht weniger werden darf, wenn der Gegner versucht, sich aus dem Druck rauszulösen – idealerweise sollte der Druck sogar gesteigert werden, also sich entwickeln (Druckentwicklung). Mindestmaß für eine erfolgreiche Balljagd ist aber die Erhaltung des ersten/des Mindestdrucks (Druck halten). Klingt simpel, der Erfolg liegt aber bekanntlich im Detail:

Wenn ein Spieler antizipiert, dass er den Druck in seiner folgenden Pressingaktion nicht aufrechterhalten kann, sollte er eher ins absichernde/verzögernde Blockieren von Angriffswegen übergehen, sodass sich die Mannschaft neu organsieren kann (bspw. Übergang ins +1 Outcome).

Um das Prinzip und die Bedeutung besser zu verstehen, muss man sich ein Missachten dieses Prinzips vorstellen (was in vielen fehlgeschlagenen Pressingsituationen der Fall ist): Wenn eine Druckstärke extrem nah am Ball ist, der Gegner möglicherweise nur ein Zeitfenster von zwei schnellen Ballkontakten hat, dann aber der Ball zu einem Gegenspieler gespielt oder rausgedribbelt wird, sodass die Druckstärke bei der nächsten Pressingaktion weniger ist/wird, als sie zuvor bei der Pressingaktion war, kann man davon ausgehen, dass man in schlechte Dynamiken gegen sich als pressende Mannschaft gerät.

Dynamiken sind eine dynamische/situative Mischung aus schlechten Positionen (Positionen), schlechtem Timing des Pressings (Moment), schlechtem Anlaufwinkel (Richtung) und schlechtem Bewegungstempo (Tempo). Beispiele wären:

- eine Pressingaktion aus einer zu weit entfernten Position, um den Druck aufrechtzuerhalten (Position), oder

- wenn der Gegenspieler mittels kurzem Ballstoppen verzögern und seine Körperposition anpassen konnte, sodass jetzt an den Druck vorbeigedribbelt oder vorbeigespielt werden kann (Moment), oder

- wenn der pressende Spieler nur seitlich anlaufen kann und somit überdribbelt werden kann (Richtung), oder

- wenn man kein Tempo ins Anlaufen bekommen und so der Gegner nicht unter Druck gesetzt werden kann (Tempo).

Im Endeffekt lässt sich feststellen, dass ein Abreißen der Druckentwicklung eine zeitliche Verzerrung der Synchronisation der kollektiven Pressingabläufe auslöst – ergo: gute Zeitfenster für den Gegner öffnen sich, schlechte Zeitfenster für die Pressingmannschaft entstehen. Klassisches: „einen Schritt zu spät“.

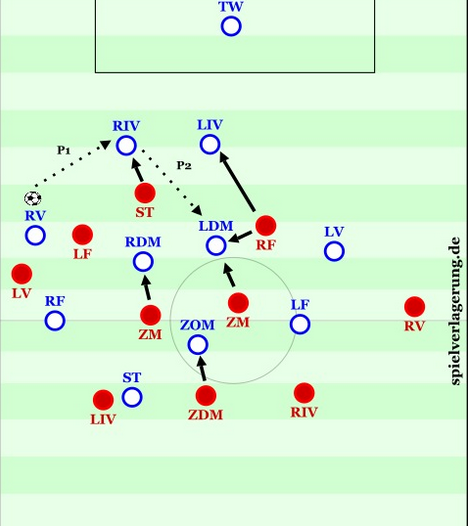

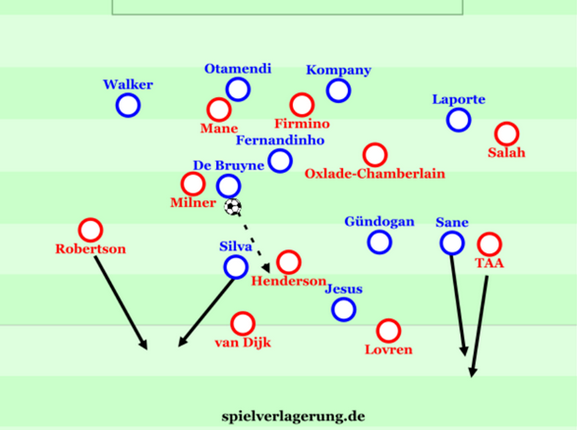

Hier bspw. ist es am ZM, der auf den LDM presst, die Druckentwicklung, die der ST von rot anfängt, aufrechtzuerhalten/zu steigern.

Hat also immer nur der Pressingsspieler Schuld, durch dessen verspätete Pressingaktion die Druckentwicklung eingerissen ist? Mitnichten, zur Befolgung des Druckentwicklungsprinzips gehören eine gute Vorbereitung, eine gute Staffelungsfindung und individuelle Entscheidungen. Dafür kann man Prinzipien (Situationslösung – spezifisch) und individuelle Referenzen im PMDS-Modell herausarbeiten (allgemein – generealisiert):

In diesem übergeordneten Prinzip der Druckentwicklung spiegeln sich alle Indikatoren (notwendig = Stabilität, Blocking/möglich = Druck, Pressing) für ein erfolgswahrscheinliches Gegenpressing:

Position: Die Spieler müssen so halb zwischen Gegenspielern stehen, dass sie mit dem Pass beim Escape Spieler / Gegenspieler im Allgemeinen ankommen, aber den Pass zum Spieler hinter ihnen /(im Deckungsschaten) schließen können (Escape-Spieler sind Gegenspieler, die angespielt werden, um aus dem ersten Druck rausspielen zu können). Es obliegt dem ersten Druck – und der Trainerpräferenz in puncto Risikomanagement –, ob Gegenspieler direkt zugeschoben werden sollen, sodass sie nicht angespielt werden können (Marking), oder ob man immer noch im kleinstmöglichen Zeitfenster den Pass zum Gegenspieler zulässt, um ihn dann maximal unter Druck zu setzen, einen Zweikampf zu führen oder zuvor den Pass abzufangen (Pressingfalle)

Moment: Die Spieler bewegen sich so wenig wie nötig, wenn sich der Ball nicht bewegt, aber so viel wie möglich, wenn sich der Ball bewegt – Spieler stehen halb, auf Sprung zwischen absichernder Position und Druckposition, und bewegen sich in Relation zum Gegenspieler am Ball und letztendlich an der Ballbewegung – bedeutet: ist ein Gegenspieler im Begriff den Ball zu bewegen (passen, dribbeln, drehen), startet man das Pressing, attackiert letztendlich die Aktion mit Ball.

Richtung: Die Spieler pressen so richtungsfrei wie nötig, um den Mindestdruck/ersten Druck/Druckentwicklung zu kreieren, aber so oft/deutlich nach außen wie dann noch möglich – das bedeutet, die Druckqualität ist wichtiger als die Druckrichtung (lieber mit mehr Druck nach innen lenken oder ohne Idee, wohin man lenken will, anlaufen, als mit weniger Druck oder verzögernd zu agieren, nur um nach außen lenken zu können). Wenn man sich entscheiden kann, in zwei Richtungen zu pressen, tut man das logischerweise nach außen.

Der pressende Spieler presst den Gegenspieler so schnell wie nötig, um Mindestdruck/Druckentwicklung zu erzeugen, aber so frontal wie möglich – idealerweise schließt der pressende Spieler die Frontallinie am Ball, um den Gegner die vertikale Spielfortsetzung zu nehmen (Frontlinie am Ball > Lenken nach außen). So kann maximal viel Blickfeld und Optionsfreiheit des Gegenspielers abgedeckt werden. Außerdem wird der Gegner zu kürzeren Aktionen am Ball (keine Zeit und kein guter Winkel für Ausholbewegung) gezwungen (wie z.B. Dribblings oder kurze Pässe aus dem Fuß). Dadurch wird der Gegner eher im Ballgewinnraum gehalten und Verlagerungen verhindert, was die Organisation am Ball für die gegenpressende Mannschaft einfacher macht. Entgegen der weitverbreiteten Meinung ist also, manchmal oder in diesem spezifischen Fall, ein frontales Stellen besser als ein diagonales Anlaufen – der beste Deckungsschatten ist schließlich am Ball!

Umzusetzen ist dies aber zugegebenermaßen nur, wenn die pressenden Spieler fußballfitnesstechnisch in der Lage sind, auf Bewegungen der Ballführenden schnell zu reagieren, um nicht überdribbelt zu werden. Außerdem entschleunigt dieses frontale Stellen das Spiel etwas, wodurch die Druckentwicklung einfacher vorzubereiten wird (weil man sich besser auf die folgende Situation vorbereiten kann), der Bewegungsstart aber undynamischer wird (weil man eher stellt, entschleunigt). Deswegen ist nicht nur die Referenz des Moments wichtig, sondern man konnte auch Liverpool Spieler beobachten, die auf der Stelle „hüpften“ oder bogenförmige Verschiebelaufwege machten, um eher/länger in Bewegung bleiben zu können, damit sie die Druckentwicklung in puncto Timing und Tempo erfüllen konnten:

Tempo: die Spieler müssen so langsam wie nötig pressen, um kontrolliert zu sein/reagieren zu können, aber so schnell wie möglich, um in den Zweikampf zu kommen und auf Gegenspieler schnell reagieren zu können.

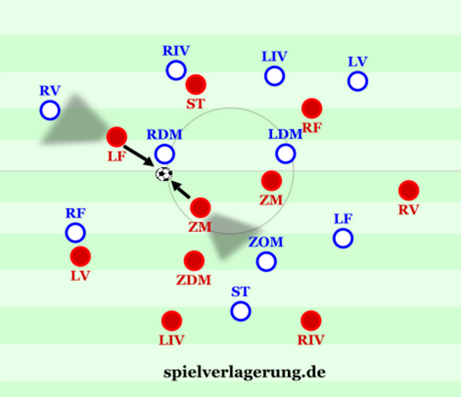

Eine erfolgreiche Balljagd nach dem Prinzip der Druckentwicklung gleicht also einer Pressingmannschaft, die auf dem ganzen Feld kleine, situative Pressingfallen errichtet.

Die Erfüllung dieser Referenzen der Druckentwicklung ist schon ausreichend für eine erfolgreiche Gegenpressingsequenz. Es gibt aber auch noch spezifischere Situationen rund um den Ball/das Epizentrum (Ballverlustort) des Gegenpressings, für die es detaillierte Sub-Prinzipien gibt (Situationsprinzipen) oder weitere detaillierte Referenzen. Diese werden im Folgenden anhand des Abstands zum Ball skizziert:

Organsiation 1. Bubble: wer macht wie die erste Pressingaktion?

- Wenn Ballverlust, dann immer Mindestdruck: Mindestdruck ist ein leicht verzögerndes Stellen ca. 1,5 Meter vom Ball entfernt, immer weiter den Abstand verkürzend, je länger der Ball beim ballführenden Gegenspieler bleibt

- Der Spieler, der einen frontalen Anlaufwinkel hat, der am meisten in Bewegung ist, gibt als Erster Druck (Richtung & Tempo > Position) (Durchlaufen!)

- Wenn keiner im vollen Lauf ist, dann gibt der ballnächster oder ein freier Spieler Druck (wenn zwei Spieler gleichnah am Ball stehen, geht der Spieler Richtung Ball, der frei ist, also ohne Gegenspieler um/neben/hinter ihm)

- Spieler vor dem Ball sind nie alleine Druckgeber, allerdings kann der Mindestdruck etwas verzögernder ausfallen und der Fokus mehr auf das Zustellen der Frontallinie gerückt werden, wenn ein vorderer Spieler aus dem Rücken des ballführenden Gegenspielers in den Zweikampf kommen kann – es ist schlichtweg wichtig, dass Liverpool durch unkoordinierten Druck (zu nah, zu früh, zu seitlich, zu schnell) nicht selbst ein Zeitfenster kreiert, das es dem ballführenden Gegenspieler ermöglicht, rauszudribbeln oder neue Optionen zu schaffen

- Wenn der Ball direkt kurz weitergespielt wird, also kein klarer Referenzpunkt eines Ballführenden da ist, dann läuft der erste Druckgeber einfach so lange durch, bis Druckentwicklung von Mitspieler-Übergabe erhöht werden könnte, oder er kreiert ein 2vs1

- Alle anderen Spieler orientieren sich am ersten Druck/an der ersten Pressingaktion (Druckentwicklung, Positionsfindung, Staffelungsfindung).

Exkurs: Liverpools ballorientierte Zweikampfführung: vom (frontalen) Stellen in den Zweikampf

Wenn Liverpool-Spieler nicht frontal stellen konnten/mussten, sondern sofort oder nach erfolgreicher Druckentwicklung eng/temporeich auf den Ballführenden anlaufen konnten , wählten sie eine ballorientierte Zweikampfführung:

Eine ballorientierte Zweikampfführung bedeutet, dass man den Ball unter Kontrolle zu bringen versucht, sobald man eine realistische Chance hat, schneller am Ball zu sein als der ballführende Gegenspieler. Es geht hier also nicht um ein Wegblocken des Gegenspielers mit Körpereinsatz. Die ballorientierte Zweikampfführung, die Liverpool wählt, ist die riskanteste und offensivste Art, einen Zweikampf anzugehen.

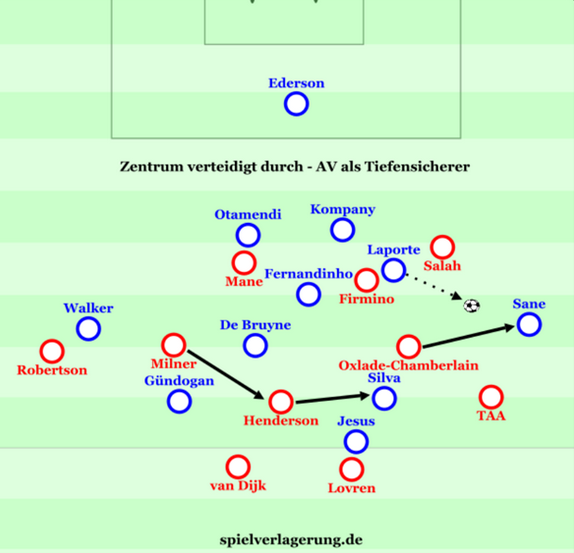

Theoretisch gesehen gibt es auch keine feste „Ballführung“, weil ein Spieler den Ball nicht pausenlos am Fuß hat – nach jedem Kontakt liegt der Ball frei, ohne berührt zu werden. Liverpools Spieler waren sehr gut darauf eingestellt, diese kleinen Zeitfenster zu attackieren, zwischen Gegenspielerbein und Ball den Ball abzupacken. Zuvor hatten sie vermutlich über eine Schulter den Gegenspieler angelaufen (sofern sie nicht frontal stellen mussten/konnten), nur um im letzten möglichen Moment, bevor sie den Gegenspieler körperlich berühren würden, eine Körperschwerpunktverlagerung durchzuführen und die andere Schulter zu schließen, ihr Gewicht in die Richtung der anderen Schulter zu verlagern. Mit diesem Zick-Zack-Körperfinten gelang es Liverpool immer wieder dynamisch in Zweikämpfe zu kommen, ohne die Kontrolle über das eigene Tempo zu verlieren. Manchmal kann man von einfachem Durchlaufen sprechen, wobei es Spieler wie Mane und Firmino so clever anstellten, dass der Gegenspieler, wenn er Zeitfenster kurz vor oder nach der Körperfinte der Liverpool-Spieler verpasst hatte, um sich gegen das Anlaufen zu positionieren, keine Option mehr gegen diesen Druck hatte bzw. den Zweikampf nicht vermeiden konnte.

Organisation 2. Bubble

Ballnahe Staffelungsfindung orientiert sich am ersten Druckspieler. Sobald der Druck gestartet ist, muss der Druck immer höher oder zumindest gleichbleibend sein (Druckentwicklung). ES WIRD GEJAGT!

- Wenn Gegenspieler, statt dem Ball entgegenzukommen, sich dynamisch wegbewegen aus der Gegenpressingsituation und tiefe Laufwege machen, dann übernehmen diese Laufwege Liverpools äußerste Spieler der hintersten Kette (meistens also die Außenverteidiger) und/oder die Innenverteidiger, die rausrücken – seltens übernimmt ein zentraler Mittelfeldspieler diese. Das hat zur Folge, dass häufig die Außenverteidiger vorbereitend quasi in der Situation „hängen“ und auf zu übernehmende Gegenspieler warten, während sogar der tiefe Sechser/die holding six aggressiv am Flügel bis zur Außenlinie durchpresst.Diese Kardinalfrage des Gegenpressings – Mitgehen oder auf dem Ball bleiben? (Blockieren von Angriffswegen oder Pressing) – versucht Liverpool mit Deckungsschatten um den Ball, Lenken, frühem Risiko im Druckgeben und frontalem Stellen zu beantworten. Diese Charakteristik stand ganz besonders für das Liverpoolsche Gegenpressing.

- Wenn es einen offenen-engen Ballverlust gibt, dann wird versucht, sobald es möglich, ist ein 2vs1 zu kreieren

- Ballnahe Mitspieler schließen Passwege, indem sie halb stehen und Deckungsschatten werfen oder in Schlagdistanz zu Escape-Gegenspielern (freie, ballnahe Spieler, die schwierig zu pressende Positionen einnehmen) vorschieben / durchdecken; dabei wird immer die innere Schulter in der Höhe des Balls geschlossen

3. Bubble

- Ballnächster/ballnahe vordere(r) Spieler/Spieler vor Ball jagen sofort in direkter Linie zum Ball durch

- Ballferner höchster Spieler schiebt minimal kompakt, orientiert sich dann schulterschließend auf Ballhöhe horizontal in Vertikalpositionsfindung, um Verlagerung zu verhindern oder nach vorne zu pressen mit Bewegungsvorteil

- Außenverteidiger sind beide schwimmend-halbstehend in Druckentwicklung. Der ballnahe nimmt aber sofort Laufweg auf von weglaufenden Gegenspielern. Innenverteidiger schieben in durchgedeckter halbstehender Position zu Escape-Spielern und decken früh +1 vor bzw. nehmen Laufwege von weglaufenden Gegenspielern auf – Tiefe verteidigen!

- Holding6/tiefster zentraler Sechser schließt Laufwege von weglaufenden Gegenspielern mit Deckungsschatten auf diese Räume oder Gegenspieler, die den Raum belaufen, oder bleibt ansonsten so sehr wie nötig am Zentrum (Absichern) und so nah wie möglich am Ball (Druck). Somit können die vorderen Mittelfeldspieler nach vorne/außen durchjagen

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Gegenpressing von Liverpool unter Klopp mehr war als Intensität und Mentalität. Die beiden Punkte dienten als Grundlage des Spiels und ermöglichten die Klarheit des Spiels von Klopp – zusammen mit vielen detaillierten Komponenten der Individual- und Mannschaftstaktik. Durch enge Abstände und Verbindungen schon im Ballbesitz – der nächste spannende Artikel unserer Reihe – und klarer Vision der Aufgaben in den verschiedenen Bubbles konnte das Prinzip der Druckentwicklung die Gegner vor oft unlösbare Probleme stellen. Durch diese Struktur kam Liverpool oft zu abgefangenen Pässen oder durch Zweikämpfe in Umschaltmomente und zu Torchancen. Gerade in den beschriebenen Zweikämpfen konnte Klopp seine Spieler auf das nächste Level bringen, sodass das „Gegenpressing als bester Spielmacher der Welt“ die DNA wurde.

Übersicht über die Artikelreihe

- Organisation des Gegenpressing allgemein

- Gegenpressingprinzipien im Detail

- Entwicklung und Didaktik des Gegenpressings von Liverpool 2015-2018

- Die Vorbereitung im Ballbesitz

HH ist als Schalke-Fan über den schwarzgelben Nachbarn unter Klopp zur Fußballtaktik gekommen. Nach Jahren als Jugendtrainer im Amateurbereich trainiert er mittlerweile in der Jugend bei NEC Nijmegen

LL hat durch Tuchels neue Denkansätze in Mainz seine Faszination für Inhalte im Fußball entdeckt. Im Umkreis der Narrenstadt ist er bereits im Amateur- und NLZ-Kontext tätig gewesen

Keine Kommentare vorhanden Alle anzeigen