U21 EM-Finale: Englische Manipulation des Deutschen Pressings – MH

England gewinnt das Finale der U21 EM gegen Deutschland mit 3:2. Bereits nach 20 Minuten führt England mit 2:0. Diese Aspektanalyse beschäftigt sich mit den Gründen für den fehlenden Zugriff des deutschen Angriffspressings auf den englischen Spielaufbau.

Das Finale der U21 EM bot einige interessante taktische Aspekte. In dieser Aspektanalyse liegt der Fokus auf dem fehlenden Zugriff des deutschen Angriffspressings sowie des Zustellens. Insbesondere in der ersten Halbzeit konnte England das deutsche Pressing wiederholt überspielen und hatte dadurch häufig viel Raum im letzten Drittel zur Verfügung, was in gefährlichen Torchancen mündete.

Dabei trug der frühe Rückstand der deutschen Mannschaft auch dazu bei, dass sich die Deutschen nicht, wie gewohnt, auf die Tiefenabsicherung im Pressing konzentrieren konnten, sondern Druck auf den Ballführenden ausüben mussten, um Ballverluste zu erzwingen. Nach dem Ausgleichstreffer zum 2:2 suchte Deutschland auffallend weniger häufig das hohe Pressing. Folglich wird das deutsche Zustellen und Angriffspressing bzw. Englands Spielaufbau bis zur 60. Minute analysiert.

Das Zustellen

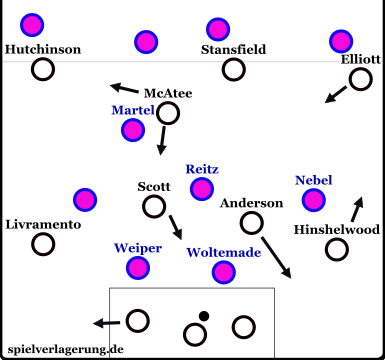

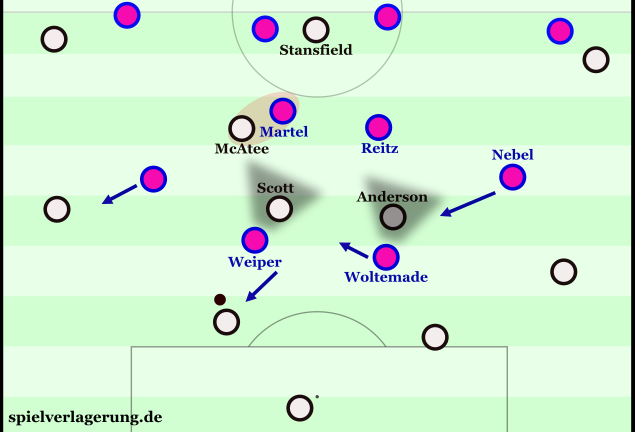

Einer der Trends der U21 EM war, dass viele Teams mit +1 auf der letzten Linie bzw. im Zwischenkettenraum vor der letzten Linie bei Abstoß des Gegners anlaufen wollten. Dabei agierten viele Teams, so auch die deutsche Mannschaft, mit einer Manndeckung im Zustellen. Da die meisten Teams aus einem 1-4-2-4 bei Abstoß aufbauen, ist es ebenso üblich, dass aus einem 4-1-3-2 mannorientiert gepresst wird, wobei die Sechser vertikal gestaffelt sind.

Der hintere Sechser (bei Deutschland: Martel) ist dabei der +1 Spieler, der sich im Raum anhand des Balles orientieren kann. Er kann bei gegnerischem Bespielen des Zwischenkettenraums für Überzahl sorgen. Im Angriffsdrittel wird mit einem 3-2 ein 1-4-2 Aufbau gepresst. Der vordere Sechser (bei Deutschland: Reitz) orientiert sich üblicherweise zentral am ballnahen Sechser, während der ballferne Flügelspieler auf den ballfernen Sechser presst.

Typisches Pressing eines 4-1-3-2 gegen einen 1-4-2-4 Aufbau angepasst an die deutschen und englischen Abläufe.

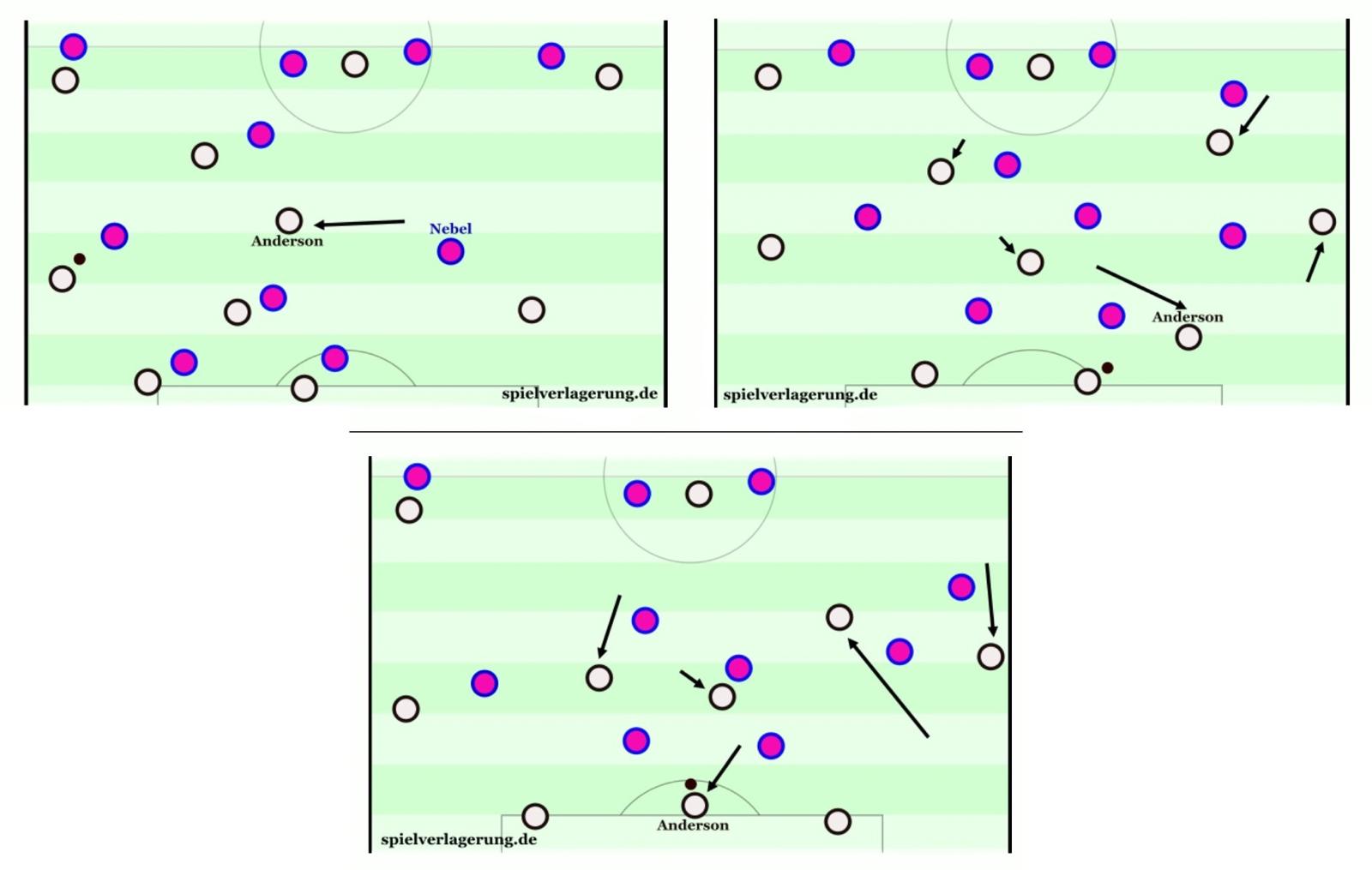

Die Engländer hingegen sorgten mit einer asymmetrischen Staffelung für Probleme in der Zuordnung der deutschen Mannschaft. Daraus resultierend hatten die Engländer mehrere Varianten, wie sie die Überzahl im Aufbau ausspielen konnten, ohne sofort den Zwischenkettenraum bespielen zu müssen. Einheitlich war dabei, dass Ballbesitz von unterschiedlichen Spielern zentral vor der ersten Pressinglinie erzeugt werden sollte, um über beide Seiten aufbauen zu können. Der zentrale Ballbesitz sorgt für erschwerte Bedingungen des Lenkens, da die Passwinkel in beide Richtungen aus dem Zentrum größer sind, als von weiter außen.

Der zentrale Ballbesitz sorgt für erschwerte Bedingungen im Lenken. Das Abkippen von Sechser Anderson sorgt dafür, dass er sich aus dem Deckungsschatten des lenkenden Woltemades löst sowie für Überzahl gegen Nebel, der nun sowohl den hoch positionierten Außenverteidiger als auch Anderson verteidigen muss.

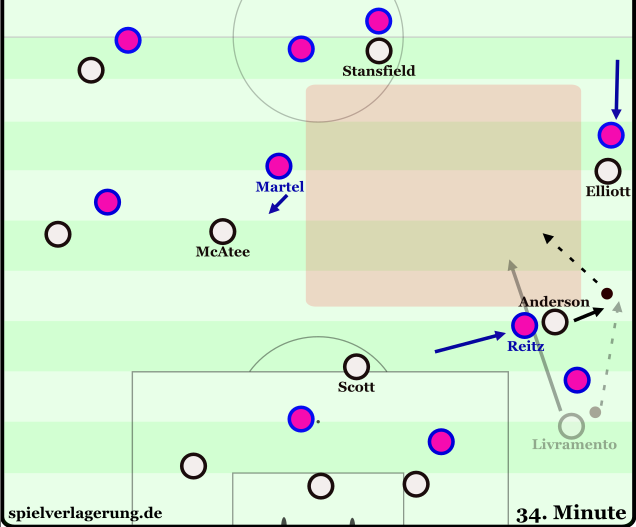

Die Asymmetrie im englischen Spielaufbau sorgte zusätzlich dafür, dass England ihre Überzahl immer wieder in bestimmten, auf das deutsche Pressing angepassten Räumen ausspielen konnte. Durch das auseinanderziehen des Spielfeldes der 6er hatte Reitz zu weite Wege, um beide Sechser decken zu können bzw. auf den ballnahen Sechser umspringen zu können. Da Deutschland sich aus genannten Gründen damit schwertat, das Pressing in eine Richtung zu lenken, konnte sich Reitz bei Abstoß ebenfalls nicht näher am ballnahen Spieler positionieren, sondern musste sich entscheiden, wen er in Manndeckung nahm.

Die weite, asymmetrische Positionierung der Sechser und der hohen Außenverteidiger sorgt dafür, dass beide Sechser anspielbar werden und Reitz sich entscheiden muss, wen er manndeckt. Außerdem können die deutschen Stürmer die gegnerischen Sechser nicht in ihren Deckungsschatten nehmen. Gleichzeitig müssen sich die deutschen Flügelspieler zwischen den weit auseinander positionierten Sechsern und Außenverteidigern entscheiden.

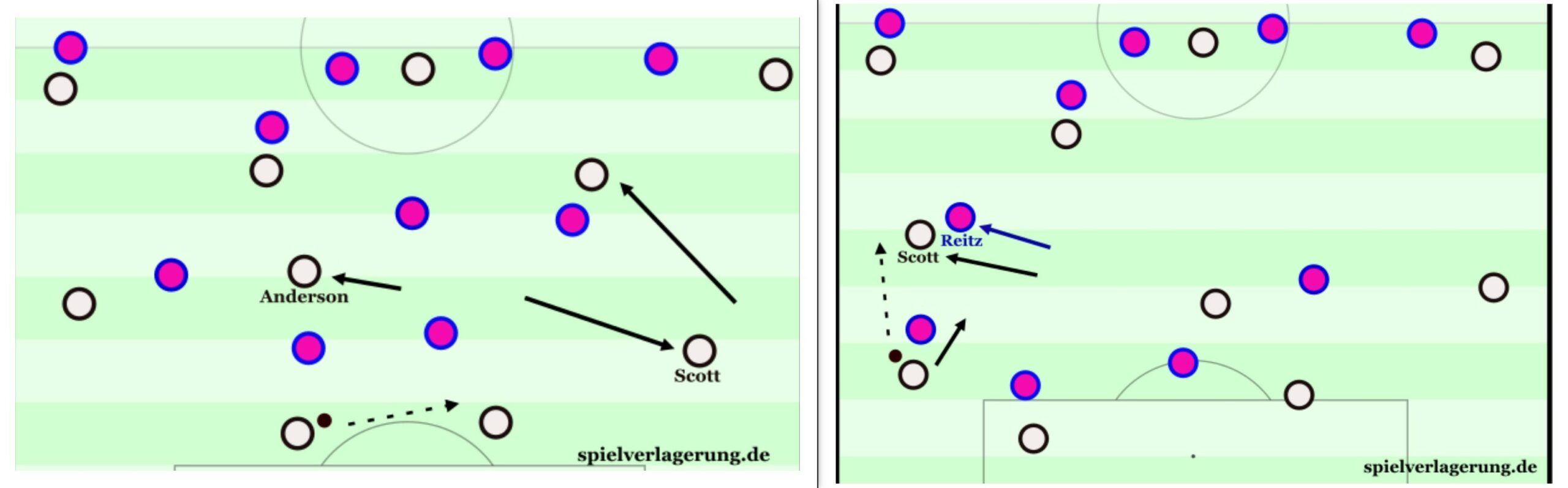

Englands positionelle Rotationen während des Spielaufbaus nach dem Abstoß entstanden meist initial durch Sechser Anderson. Während Anderson bei Zustellen Deutschlands, wie in der obigen Grafik eingezeichnet, häufig bis kurz vor die rechte Halbverteidigerposition in den Halbraum abkippte, positionierte sich dabei Sechser Scott zentraler und 10er McAtee ließ sich in den höheren linken Halbraum fallen.

Ließ sich Anderson hingegen zentral vor den Torwart fallen, so rotierte der rechte Innenverteidiger weit raus, was sich wiederum auf die Positionierung der weiteren zentralen Spieler und Außenverteidiger auswirkte. Auf die genauen Positionsrotationen der wichtigsten Spieler sowie deren Referenzpunkte und Trigger wird im Teil des englischen Spielaufbaus gegen das Angriffspressing noch genauer eingegangen. Wichtig im Spielaufbau Englands bei Zustellen Deutschlands war, dass sich England aufgrund der Rotationen dem Zugriff der Deutschen entziehen konnte, da diese durch die Manndeckungen den englischen Spielern folgten und damit immer wieder Räume öffneten, die von den Engländern dann bespielt werden konnten. Beispielsweise sorgte das tiefe Fallenlassen in den ballfernen Halbraum von 10er McAtee dafür, dass Martel als raumorientierter Spieler aus dem Zentrum gezogen wurde.

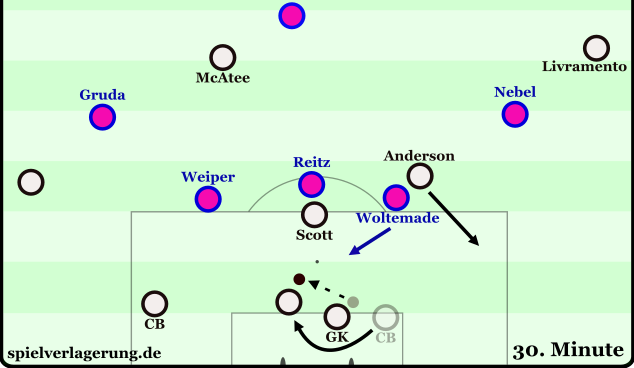

Insbesondere zentrale Räume sollten immer wieder geöffnet werden, indem die deutschen Spieler aus dem Zentrum gezogen wurden. Bei Ballbesitz der aufgrund der Rotationen teilweise tief außen positionierten Außenverteidiger, schob der ballnahe Sechser nach außen und öffnete somit das Zentrum. Dadurch, dass im Anschluss der Außenverteidiger im Halbraum sehr häufig überlief, konnte dieser nun im tiefen Zentrum mit Gegenspieler im Rücken und viel Raum gefunden werden. Das Locken zentraler Spieler und Öffnen von Räumen durch Rotationen ist eines der zentralen Prinzipien des englischen Spielaufbaus, dass es der deutschen Manndeckung erschwerte, Zugriff im Zustellen zu finden.

Sechser Anderson öffnet durch seinen Laufweg nach außen das Zentrum, das anschließend durch das typische Vorderlaufen des Außenverteidigers bespielt werden kann.

Für zusätzliche Flexibilität sorgte, dass England auch immer wieder einen langen Ball aus dem Spielaufbau nutzte. Vor allem bei der tiefen Positionierung der Außenverteidiger in Kombination mit den tief positionierten Sechsern wurde lang geschlagen, sobald die deutschen Flügelspieler und Zentrumsspieler weit genug rausgelockt wurden. Das 2:0 entstand aus einem solchen langen Ball, der durch Stürmer Stansfield behauptet und auf die im Halbraum nachrückenden Elliott und McAtee abgelegt wurde, die nun viel Raum im geöffneten Zentrum zur Verfügung hatten.

Die immer wieder eingestreuten langen Bälle waren zwar nicht immer so erfolgreich, wie beim 2:0 Führungstreffer, sorgten allerdings dafür, dass die deutschen Spieler nicht so aggressiv attackierten, da sie im Falle eines langen Balles die Tiefe absichern wollten. Beispielsweise schob Martel sehr zögerlich auf den sich fallenlassenden 10er McAtee, was diesem deutlich mehr Zeit in Ballbesitz im Zentrum brachte. Insbesondere bei Manndeckungen ist es sehr wichtig, viel Druck auf den Ballführenden auszuüben, da ansonsten einfacher als bei einer Raumdeckung Progression erreicht wird.

England schaffte es, wie beschrieben, immer wieder die Überzahl im Aufbau auszuspielen. Allerdings führte auch Deutschlands Art des Anlaufens zu fehlendem Zugriff. So ist das primäre Ziel des deutschen Pressings im Zustellen weniger das Stören des Spielaufbaus an sich, sondern viel mehr eine Balleroberung, die in eine offensive Umschaltmöglichkeit umgewandelt werden kann. Dazu versucht Deutschland bei Zustellen mit den Stürmern sofort Passwege nach außen zu schließen und das Spiel über den Dritten bzw. zentrale Pässe zu provozieren.

Der Ballgewinn nach einem Pass hat gegenüber der Balleroberung in einem Zweikampf den Vorteil, einfacher kontrollierend zu sein und mündet damit auch eher in einer Umschaltmöglichkeit. Außerdem sorgt eine zentrale Balleroberung logischerweise für einen kürzeren Weg zum Tor und für eine statistisch erwiesenermaßen qualitativ bessere Abschlussmöglichkeit zentral vor dem Tor.

Allerdings sorgt diese Art des Pressings auch dafür, dass weniger Druck auf den Ballführenden erzeugt wird, da der Fokus auf dem Lenken und der Balleroberungen nach Pässen liegt. Somit hatten die englischen Ballführenden mehr Zeit, den durch die Asymmetrie und durch die Rotationen frei gewordenen +1 Spieler zu finden. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, mehr Fokus auf das reine Stören des Spielaufbaus zu legen, da die Engländer zum einen immer wieder gefährlich das deutsche Pressing ausspielten, zum anderen Deutschland das Spiel vor allem durch eigenen Ballbesitz kontrollieren konnte. Folglich war es nicht zwangsweise nötig, zu versuchen, gefährliche Torchancen nach einer frühen Balleroberung zu erlangen.

Englands Spielaufbau gegen das Angriffspressing

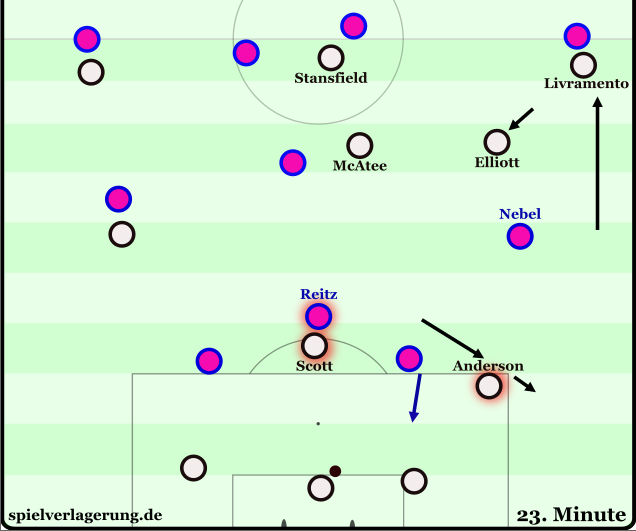

Deutschlands Angriffspressing funktionierte nach ähnlichen Prinzipien wie das Zustellen. Aus einem 4-4-2 mit etwas vorgerücktem Reitz auf halblinks sollten die Stürmer die gegnerische Aufbaulinie nach außen lenken, um die Aufbauspieler auf Außen zu isolieren und in die Manndeckung zu kommen. Auf der letzten Linie sollte auch weiterhin eine +1 Überzahl bestehen, weshalb der ballferne Sechser normalerweise die Tiefe absichern sollte. Die deutschen Flügelspieler sollten von den Außenverteidigern aus auf die Halbverteidiger in der sich immer wieder bildeten 3er Kette springen.

Auch über das Angriffspressing aus dem offenen Spiel konnte Deutschland allerdings nur selten Zugriff auf den englischen Spielaufbau erlangen. Das lag vorrangig an Englands Positionsspiel im Spielaufbau. Englands Ziel in Ballbesitz besteht hauptsächlich im Locken von Gegenspielern und Belaufen bzw. Bespielen der dadurch geöffneten Räume. Dieses Ziel wird durch Positionsrotationen erreicht, die es dem Gegner besonders schwer machen, Zugriff auf den Ballführenden im Pressing zu erlangen. Die Häufigkeit der Rotationen erinnert durchaus an das Pariser von Rotationen geprägte Positionsspiel. Im Folgenden werden die wichtigsten Laufwege, Rotationen sowie die dazugehörigen Referenzpunkte der wichtigsten Spieler aufgeführt.

Die Innenverteidiger wurden nur wenig in die Rotationen eingebunden. Lediglich, wenn sich einer der Sechser in die Aufbaulinie fallenließ, positionierten sich die Innenverteidiger entsprechend breiter. Ebenso sorgte Stürmer Stansfield für eine fixe Besetzung der zentralen Tiefenbindungsposition.

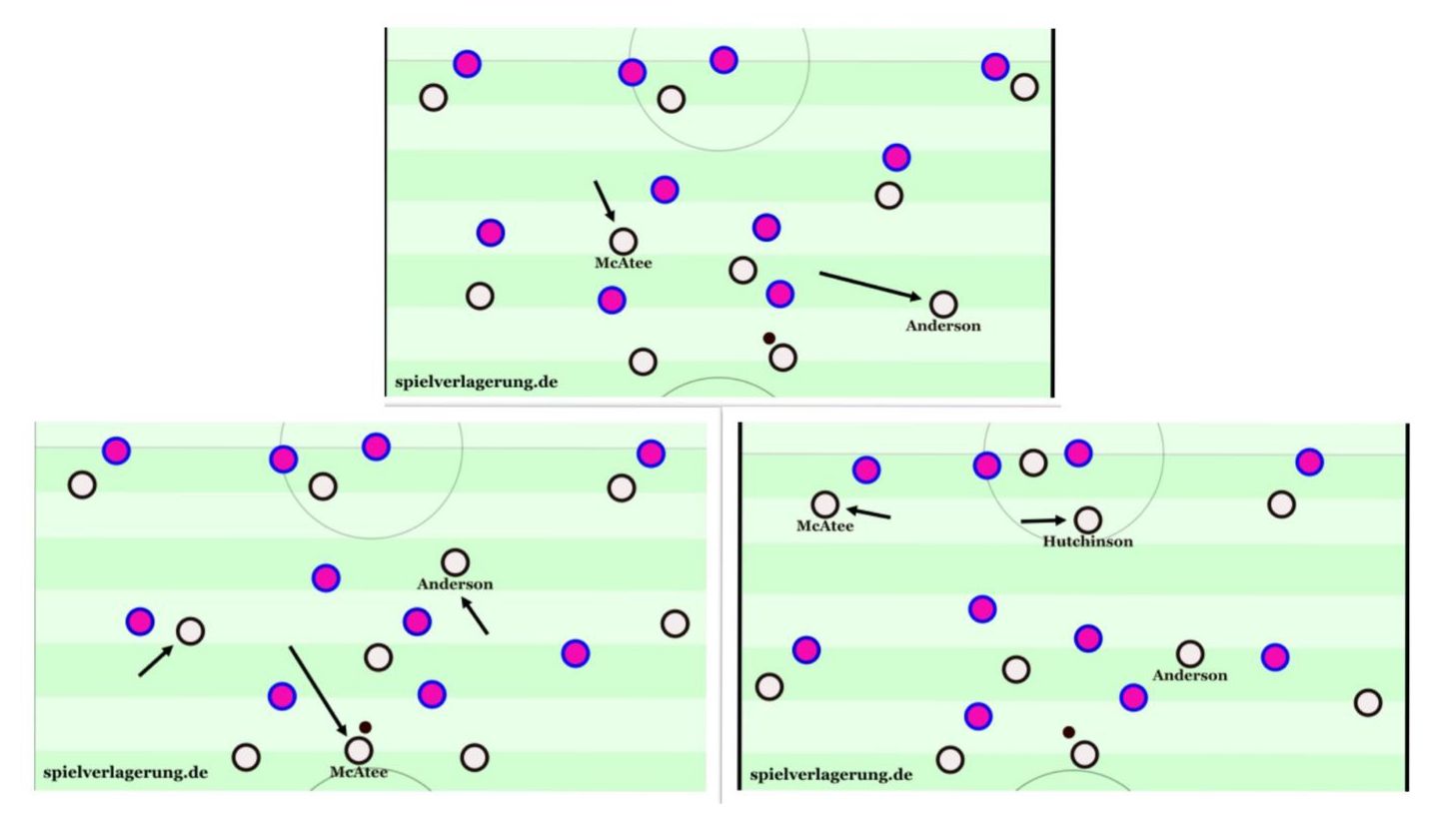

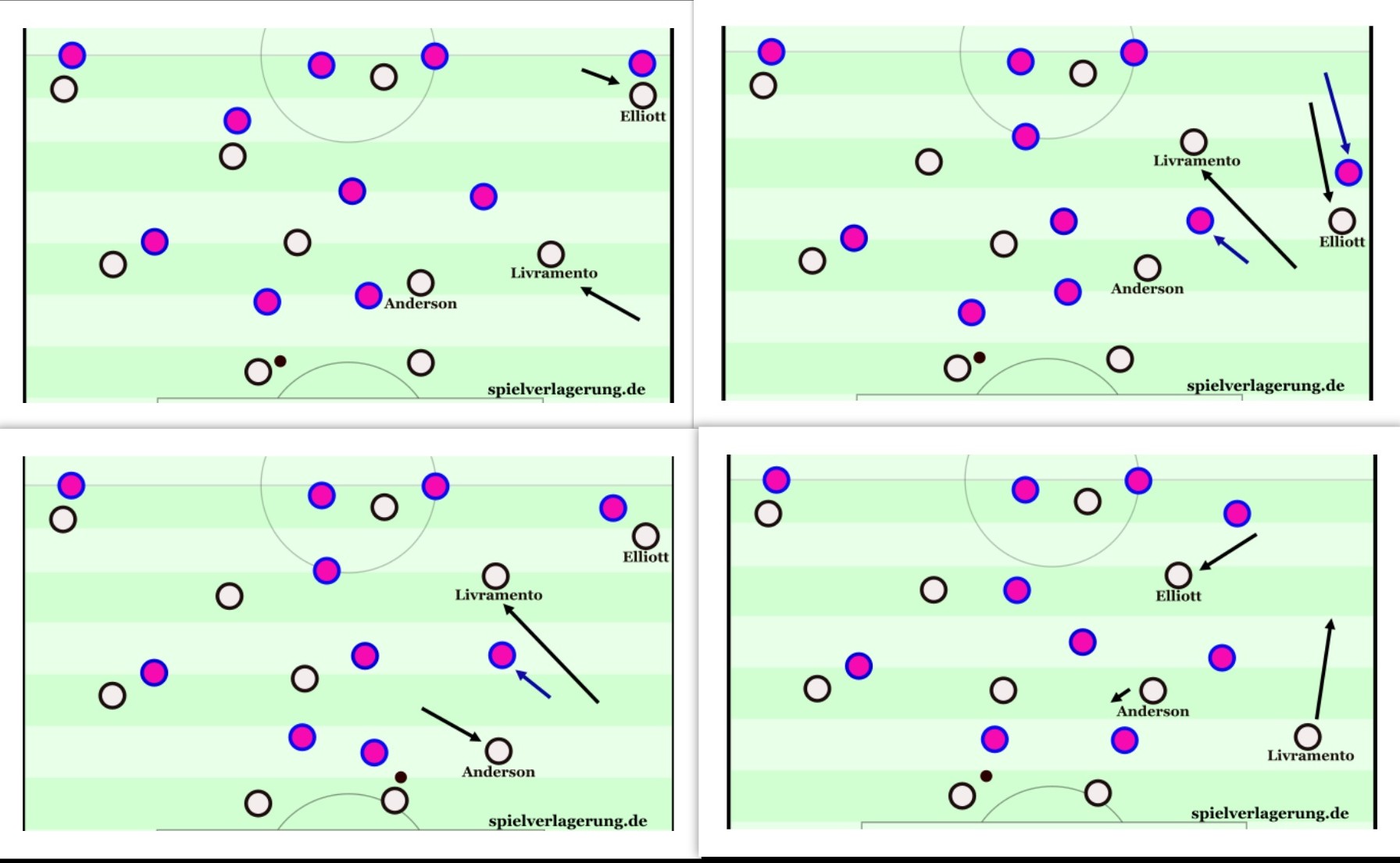

Die meisten Rotationen gingen initial von den Sechsern, insbesondere von Anderson aus. Am häufigsten ließ dieser sich halbrechts kurz vor die Innenverteidiger fallen. Dadurch positionierten sich der rechte Außenverteidiger breiter und Elliott, als Flügelspieler tiefer im Halbraum auf Höhe der letzten Kette. Das hatte die Auswirkung, dass Woltemade bzw. Nebel gegen 2 Spieler anlaufen musste und eine 3gg2 Überzahl entstand.Ebenso kam es vor, dass Anderson sich auf die zentrale Innenverteidigerposition fallenließ. Dadurch rotierten die Außenverteidiger in den Halbraum oder 10er McAtee ließ sich weiter fallen. Auffällig war, dass Anderson fast überall auf dem Spielfeld zu finden war. So kam es ebenso vor, dass er die ballferne Seite überlud, womit in der Folge Aktion er und Sechser Scott die Rollen tauschten.

Sechser Scott orientierte sich häufig in Reaktion in Räume, die nach einer Rotationsfolge nicht wieder besetzt wurden. Zumeist blieb Scott zentral oder rotierte mit Sechser Anderson die Rolle. Ebenso kam es vor, dass Scott eine offene Außenverteidiger Position übernahm, wenn sowohl Flügelspieler als auch Außenverteidiger in die Tiefe rotierten. Besonders auffällig bei beiden Sechsern war die Tendenz, bei Ballbesitz eines nahe an der ersten Aufbaukette positionierten Breitenspielers auf die Außenbahn zu rotieren, um dort an der Linie entlang anspielbar zu werden. Das hatte den Vorteil, das Zentrum noch weiter aufzuziehen. Das war besonders relevant, da England viele zweite Bälle nach Ballverlust im Aufbauspiel gewinnen konnte. In der daraus resultierenden Umschaltsituation war das Zentrum völlig frei und es entstanden einige gefährliche Umschaltmomente über die nun freie Spielfeldmitte.

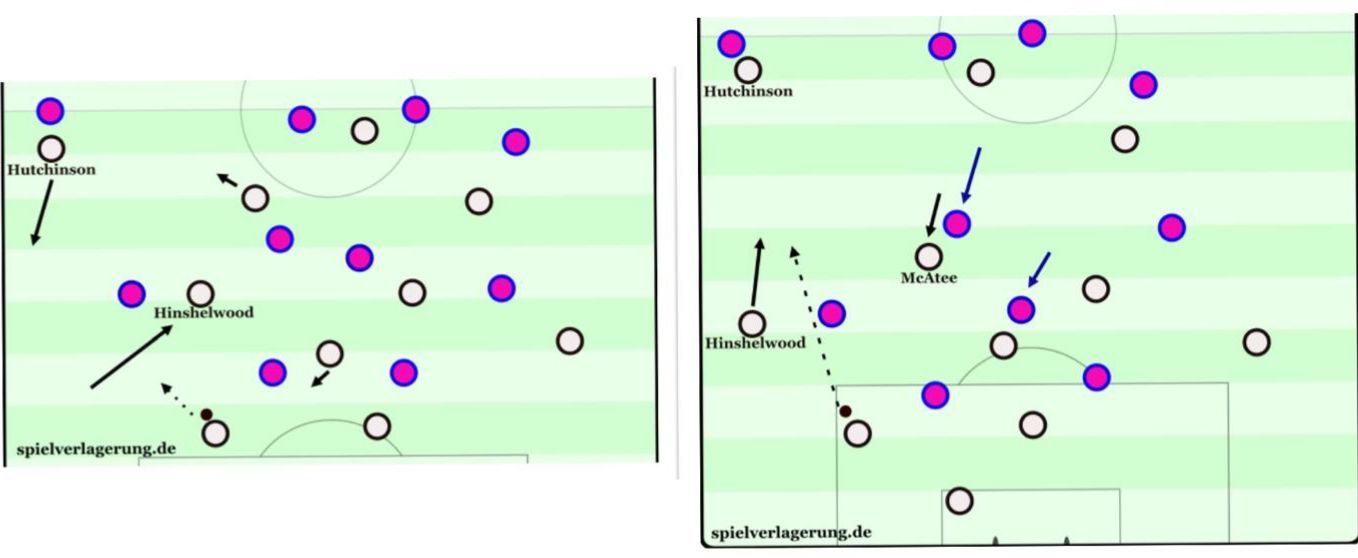

Livramento orientierte sich als rechter Außenverteidiger hauptsächlich an Anderson und dem rechten Flügelspieler Elliott. In Bezug zu Elliott verhielt sich Livramento immer gegensätzlich. Einer der beiden besetzte die Breite, der andere den Halbraum. Ebenso kam es häufig vor, dass Livramento invers in den tiefen Halbraum abkippte, wodurch Elliott in der Breite entgegenkam und andersherum. Als zweiter Ankerpunkt diente Anderson. Sobald dieser durch sein Abkippverhalten eine breite 3er Kette bildete, schob Livramento entweder invers oder breit in die Tiefe. Blieb Anderson zentral, so orientierte sich Livramento nahe der Innenverteidiger in den Halbraum. Von dort konnte er bei freier Außenbahn in die Tiefe rotieren.

Auf der linken Seite rotierten Außenverteidiger Hinshelwood und Flügelspieler Hutchinson nach den gleichen Prinzipien, wie Livramento und Elliott. Auch Hinshelwood rotierte auffallend häufig invers in den tiefen Halbraum oder ging in der Breite in die Tiefe. Beide Außenverteidiger, Livramento und Hinshelwood, leiteten durch ihre inversen Laufwege bei Ballbesitz des ballnahen Aufbauspielers häufig initial Rotationen ein. Die Laufwege in die Tiefe hingegen wurden erst durch das Entgegenkommen anderer Spieler eingeleitet. Auch 10er McAtee spielte als Referenzpunkt eine wichtige Rolle. Kam McAtee (oder/ und Hutchinson) im linken Halbraum entgegen, rotierte Hinshelwood gegenläufig in die Tiefe.

McAtee hatte als halblinker Zehner eine freiere Rolle. Er orientierte sich an den Sechsern, um bei Bedarf das Zentrum zu besetzen oder zu überladen. Ebenso rotierte er mit dem linken Flügelspieler Hutchinson die Position. Häufig kam McAtee initial im linken Halbraum weit entgegen, um den 10er Raum hinter sich freizuziehen und rotierte von dort teilweise weiter bis auf die zentrale Innenverteidigerposition. Als Reaktion rotierte entweder Außenverteidiger Hinshelswood oder Sechser Anderson in die Tiefe. Alternativ konnte auch Flügelspieler Hutchinson in den Halbraum rotieren, woraufhin dementsprechend Außenverteidiger Hinshelwood in die Breite rotierte.

Fazit

Die englischen Rotationen sorgten für erschwerte Bedingungen im mannorientierten Angriffspressing Deutschlands. Immer wieder konnten die Manndeckungen manipuliert und somit Räume aufgezogen werden. Durch die Flexibilität der langen Bälle und der Überlegenheit auf zweite Bälle konnte der englische Spielaufbau in der ersten Halbzeit zusätzlich profitieren. So entstanden immer wieder Spielsituationen, die einem Konter ähnelten, da England nach Ausspielen des Pressings viel zentralen Raum zur Verfügung hatte.

Der frühe Führungstreffer sorgte ebenfalls dafür, dass Deutschland vermehrt im hohen Pressing anlaufen musste und sich weniger häufig tief fallenließ. Das Anlaufverhalten der deutschen Mannschaft im Spiel gegen den englischen Aufbau wurde dadurch zu einem der entscheidenden Faktoren für den Spielverlauf in der ersten Halbzeit.

Autor: MH ist Fußball-Aficionado von Herzen. Seine Wohnung gleicht einer Fußball-Bibliothek in deren Regalen Bücher über die großen Taktiker von Rinus Michels bis Pep Guardiola stehen. Das Buch von Spielverlagerung.de fehlt hier natürlich nicht. Für MH ist Fußball nicht nur ein Spiel. Es ist ein Lebensgefühl. Auf X ist er unter Mh_sv5 zu finden, auf LinkedIn ebenso.

Keine Kommentare vorhanden Alle anzeigen