Die Chancenverwertung – MH

Die Chancenverwertung ist statistisch erwiesen einer der besten Indikatoren zur Vorhersage des Erfolgs eines Teams (Souza et al., 2019). Umso erstaunlicher ist es, dass die zugrunde liegenden Einflussfaktoren bislang nur Wenigen bekannt sind und die Chancenverwertung damit für viele weitgehend eine Blackbox bleibt. Eine Analyse zur Verbesserung der Effektivität und Effizienz von Torabschlusssituationen.

Die Chancenverwertung wird zumeist mit mentalen Aspekten in Zusammenhang gebracht. Dementsprechend dient sie nach Niederlagen mitunter als Ausrede, teils auch mangels überzeugender Alternativerklärungen. Der Trainer habe schließlich keinen oder kaum Einfluss auf die psychische Verfassung seiner Spieler. Diese müssten viel mehr lernen, mit dem Druck einer Torchance umzugehen und sollen so effizienter im Torabschluss werden.

Im Vorfeld des Artikels sind beispielhafte Zitate aus Interviews von (ehemaligen) Bundesligatrainern zum Thema der Chancenverwertung aufgeführt. Sie sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Chancenverwertung von unterschiedlichen Trainern wahrgenommen wird oder wurde.

„Es ist wichtig, dass wir das [Torchancen] haben. Am Ende reinmachen müssen wir sie. (…) Da gibt’s jetzt keine richtigen Lehren. Klar kannst du einem Spieler sagen, wie er besser hätte abschließen können, aber das wissen die Spieler auch immer selbst. Es vergibt ja keiner mit Absicht eine Chance.“ – Julian Nagelsmann, am 10.09.22, als Trainer von Bayern München nach einem 2:2 Unentschieden gegen den VFB Stuttgart

Im Endeffekt scheitern wir an uns, an der Chancenverwertung und an den Möglichkeiten, die wir nicht nutzen. Das ist glaube ich der größte Unterschied zu der erfolgreicheren Zeit, die wir in der Saison hatten. – Ralph Hasenhüttel, am 24.08.24, als Trainer von VFL Wolfsburg auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Union Berlin

„Wir haben die klareren Tormöglichkeiten gehabt. Da müssen wir die ein oder andere Chance einfach konsequenter nutzen. Das ist total ärgerlich.“ – Friedhelm Funkel, am 01.12.18, als Trainer von Fortuna Düsseldorf nach einer Niederlage gegen den FSV Mainz 05

Alexander Blessin auf die Nachfrage eines Reporters: „Ist sicherlich eine doofe Frage, aber die Chancenverwertung, wie kann man das verbessern?“ - „(…) Also was die Torchancen anbelangt bin ich erstmal froh, dass wir uns so viele (…) hergestellt haben. Jetzt müssen wir auch weiter daran arbeiten, dass so ein Pfostenschuss auch mal reingeht und keine Minute davon abweichen daran zu glauben und darum geht’s einfach.“ – Alexander Blessin, am 11.01.25, als Trainer von St. Pauli nach einer Niederlage gegen Eintracht Frankfurt

Aus den Zitaten gehen durchaus gewisse Gemeinsamkeiten hervor. Auch wenn mit Sicherheit nicht alle Situationen der Trainer zum Zeitpunkt des Interviews identisch waren und die Gründe für die Niederlagen ebenso unterschiedlich sein können, wird dennoch deutlich, dass der Faktor Glück bei der Chancenverwertung anscheinend eine große Rolle spielt. Ebenso geht aus den Interviews der mentale Aspekt der Chancenverwertung deutlich hervor. Besonders interessant ist die Aussage Nagelsmanns, der sich auf fehlende „Lehren“ in der Chancenverwertung beruft.

Lässt sich Chancenverwertung tatsächlich lediglich durch den Faktor Glück und mentale Blockaden der Spieler erklären? Oder ist es möglich, dass wir die Einflussfaktoren auf die Chancenverwertung noch nicht gänzlich überblicken können? Könnte es sein, dass sich Chancenverwertung gezielt taktisch trainieren und systematisch verbessern lässt? In der öffentlichen und medialen Diskussion wird die mangelhafte Chancenverwertung häufig als Folge scheinbar unbeeinflussbarer Faktoren dargestellt, wie Pech oder Nervosität vor dem Tor. Dieser Artikel richtet den Fokus daher bewusst auf alternative Erklärungsansätze sowie konkrete Ansatzpunkte zur gezielten Optimierung der Chancenverwertung.

1. Was ist Chancenverwertung?

Die Chancenverwertung misst das Verhältnis von erzielten Toren zu Torchancen. Eine höhere Quote steht dabei für eine bessere Verwertung. Entgegen offensichtlich gängiger Annahmen lässt sich die Chancenverwertung nicht durch eine bloße Erhöhung der Anzahl an Torchancen verbessern. Eine größere Quantität führt nicht automatisch zu einer besseren Quote im Torabschluss. Wird die Chancenverwertung von einem Trainer kritisiert, sollte das Ziel daher nicht primär in der Generierung zusätzlicher Chancen liegen.

Diese Perspektive führt zu Ergebnissen, die der intuitiven Fußballlogik widersprechen könnten. So können Mannschaften durch eine verringerte Anzahl an Torchancen erfolgreicher sein. Vorausgesetzt ist natürlich, dass mit der geringeren Anzahl eine Steigerung der Qualität (Effektivität) und/oder der Effizienz einhergeht. Auch wenn die Anzahl der Torchancen eigentlich die Wahrscheinlichkeit eines Torerfolgs steigert, sollte bei einer tatsächlich schlechten Torquote vorrangig an der Chancenverwertung selbst gearbeitet werden, da eine Verbesserung der Verwertung in diesem Fall die Wahrscheinlichkeit auf einen erfolgreichen Abschluss mehr steigert als eine weitere Verbesserung der Quantität.

Es gibt folglich zwei Ansätze zur Verbesserung der Chancenverwertung:

- Die Steigerung der Effektivität, wodurch indirekt die Torquote verbessert wird

- Die Steigerung der Effizienz, wodurch direkt die Torquote verbessert wird

Der Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz lässt sich grundlegend wie folgt erklären. Effektivität bedeutet, die richtigen Dinge zu tun, während Effizienz beschreibt, die Dinge richtig zu tun. Effektivität misst also, ob ein Ziel überhaupt erreicht wurde, während Effizienz bewertet, wie dieses Ziel erreicht wurde. Dabei gilt, wo Effizienz vorliegt, ist auch ein Mindestmaß an Effektivität gegeben, jedoch nicht zwingend umgekehrt.

In Bezug auf die Chancenverwertung im Fußball lassen sich die Begriffe wie folgt verwenden. Effektivität beschreibt hier, dass vorhandenen Torchancen tatsächlich in Tore umgewandelt werden (Wir haben getroffen). Effizienz bedeutet, mit möglichst wenigen Chancen möglichst viele Tore zu erzielen (Wir haben mit einem Schuss getroffen statt mit zehn).

Daraus ergeben sich verschiedene Möglichkeiten. Hohe Effektivität bei niedriger Effizienz bedeutet viele Tore, aber auch viele vergebene Chancen. Es wurde häufig getroffen, jedoch unter hohem Aufwand. Hohe Effizienz bei niedriger Effektivität bedeutet wenige Chancen, aus denen verhältnismäßig viele Tore entstanden sind. Dennoch sind es insgesamt kaum Tore. Letztere Kombination ist insbesondere über einen längeren Betrachtungszeitraum sinnvoll anzuwenden.

2. Effektivität der Torchancen – Qualitativ hochwertige Torchancen kreieren

Die Prämisse dieses Abschnitts ist, dass eine Verbesserung der Effektivität durch eine Erhöhung der Qualität der Torchancen eintritt und somit zu einer besseren Chancenverwertung führt, da hochwertigere Abschlusssituationen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in Tore umgewandelt werden. Um die Qualität einer Torchance steigern zu können, sollte zunächst festgestellt werden, was eine hochwertige Abschlusssituation ist. In diesem Bereich ist die Forschung und Datenanalyse bereits weit fortgeschritten. Das wohl prominenteste Modell zur Bewertung von Torchancen sind die „Expected Goals (xG)“.

2.1. Bewertung von Torchancen anhand Expected Goals (xG) Modellen

Gemäß einer Datenanalyse der UEFA Champions League von Gonzáles-Rodenas et al. (2019) fallen ca. 75% der Tore aus dem offenen Spiel, 25% nach Standardsituationen, wovon ca. 10% durch Strafstöße, 8% durch Freistöße und 7% nach Ecken gefallen sind. Das zeigt einerseits die Bedeutung von Standardsituationen in der Chancenverwertung, andererseits werden insb. Strafstöße aber auch Freistöße durch gefährliche Situationen aus dem offenen Spiel provoziert. In Anbetracht dessen, dass Standard-Situationen einen Sonderfall in der Datenanalyse darstellen, weil sie von anderen Faktoren bestimmt werden, fokussiert sich dieser Artikel ausschließlich auf jene Faktoren, die Torchancen aus dem offenen Spiel beeinflussen. Die komplexeren und modernen xG-Modelle berücksichtigen die im Folgenden aufgelisteten Einflussfaktoren einer Torchance aus dem offenen Spiel:

- Entfernung und Winkel des Schützen zum Tor

- Position und Status des Torwarts: Sichtfeld, dessen Einfluss auf Distanz & Winkel zum Schützen

- Art des Schusses/ Kontrolle zum Zeitpunkt des Schusses: die Höhe des Balls, welcher Körperteil, welcher Fuß,…

- Art des Assists oder der vorangegangenen Aktion (Steilpass, Flanke, Einwurf, Dribbling, Abpraller, erster Kontakt (Schuss oder Ballannahme),…)

- Einfluss der Verteidiger: Klarheit zum Zeitpunkt des Schusses auf das Tor, Druck auf Schützen

Die xG-Modelle basieren auf anerkannten Studien und Datenanalysen, welche den Einfluss verschiedener Faktoren auf die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Torabschlusses untersuchen. Im Rahmen meiner Arbeit habe ich die vorhandene Studienlage umfassend ausgewertet, um daraus verlässliche Daten zu gewinnen. Auf Grundlage dieser Auswertung konnten unter anderem folgende Erkenntnisse über die Qualität von Torchancen abgeleitet werden:

- Position: Schüsse aus dem zentralen Strafraumbereich (60–120° Winkel, bis 20 m Entfernung) sind deutlich erfolgversprechender; bis zu 20 Meter Entfernung sinkt gemäß Mead et al. (2023) die Erfolgswahrscheinlichkeit linear, bevor danach andere Faktoren dominieren. Das liegt wahrscheinlich mitunter daran, dass im Strafraum die Gefahr eines Strafstoßes das Defensivverhalten verändert. Eine Datenanalyse von Opta ergab zudem, dass viele Spieler mit hoher Abschlussqualität weniger durch überdurchschnittliche Effizienz überzeugen, sondern viel mehr durch häufige Abschlüsse aus guten Positionen.

- Art des Assists: Flanken sind im Allgemeinen schwieriger zu verwandeln als Steilpässe (gegnerüberwindende, diagonale Pässe) und Schüsse nach Dribblings. Logischerweise gilt, je höher die Ballkontrolle ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Torabschlusses.

- Art des Schusses: Aus der gleichen Entfernung führen Schüsse mit dem Fuß eher zu Toren als Kopfbälle. Allerdings werden gemäß Deb & Dey (2019) Kopfbälle zumeist aus einer geringeren Entfernung abgeschlossen. Die Schwierigkeit in der Verwertung von Flanken spricht allerdings für einen primären Fokus auf Dribblings oder flachen Pässen zur Steigerung der Ballkontrolle im letzten Drittel.

- Druck und Klarheit: Gemäß Daten von Opta/ Stats perform werden Chancen unter hohem Druck (Verteidiger in Tackling Distanz) in 8% der Fälle verwandelt, während Chancen unter geringem Druck (keine beeinflussenden Bewegungen der Verteidiger) in 15% der Fälle verwandelt. Die beinahe Verdopplung der Wahrscheinlichkeit eines Tors zeigt den hohen Einfluss des Drucks auf den Torschützen. Gleichzeitig werden 82% der Chancen mit geringer Klarheit (mehr als 2 Verteidiger zwischen Tor und Schützen) geblockt oder gehen am Tor vorbei. Hochklare Versuche (1 Verteidiger einschließlich des Torhüters zwischen Schützen und Tor) hingegen gehen in 61% der Fälle auf das Tor.

Die dargestellten Erkenntnisse können von Trainern genutzt werden, um die Qualität der Torchancen durch Trainingsformen, Videoanalysen, Coachingpoints, Spielprinzipien oder Sonstiges zu verbessern. Zur Verdeutlichung: eine aus den Erkenntnissen beispielhaft abgeleitete Analyse/ Trainingsform zur Verbesserung der Qualität einer Torchance könnte sich mit der individuellen Positionierung, den Laufwegsrichtungen, dem Timing der Laufwege und der optimalen Geschwindigkeit des Stürmers zum Ball im Verhältnis zum Gegner in wiederkehrenden Spielsituationen befassen. Schließlich ist die richtige Positionierung vor dem Abschluss nachgewiesenermaßen eines der wichtigsten, möglicherweise das wichtigste Mittel zur Steigerung der Wahrscheinlichkeit eines Tors.

2.2 Weitere Einflussfaktoren auf die Torwahrscheinlichkeit im Torabschlussmoment

Studien konnten weitere Faktoren messen, die die Torwahrscheinlichkeit signifikant beeinflussen und dennoch nicht in die meisten Expected Goals Modelle eingebaut wurden. Insbesondere Faktoren, die in einen Aktionskontext gesetzt werden müssen, werden in der Regel bislang noch nicht beachtet.

So ist beispielsweise die Geschwindigkeit des abschließenden Spielers gemäß Anzer & Bauer (2021) ein Faktor, der mit der Torwahrscheinlichkeit korreliert. Grundsätzlich gilt, eine höhere Geschwindigkeit sorgt auch für eine höhere Wahrscheinlichkeit eines Treffers. Zum einen könnte das mit besseren Abschlussbedingungen zusammenhängen. Eine höhere Geschwindigkeit deutet auf weniger Gegnerdruck hin, da sich der abschließende Spieler durch seine Bewegung von den Verteidigern eher lösen kann. Zum anderen hängt die positive Korrelation von Geschwindigkeit und Torerfolg mit einer kürzeren Reaktionszeit der Gegner zusammen.

Besonders interessant wäre eine Untersuchung, ob die Geschwindigkeit der umliegenden Spieler ebenfalls mit einer höheren Torwahrscheinlichkeit korreliert. Je mehr Bewegung, desto eher können Räume geöffnet und bespielt werden. Das hat großen Einfluss auf die wichtigen Faktoren Klarheit und Druck. Zugleich müsste damit das Timing der Geschwindigkeit bzw. der Bewegung im Verhältnis zum Gegenspieler eine entscheidende Rolle spielen. Sowohl die Geschwindigkeit, als auch die Bewegungsrichtung sollten im Moment des Torabschlusses möglichst gegensätzlich zu dem Verteidiger sein, was ebenfalls Druck reduziert und Klarheit erhöht.

Die positive Korrelation zwischen Geschwindigkeit und Torerfolg könnte zudem mit dem entsprechenden Spielkontext zusammenhängen. So ist die Geschwindigkeit grundsätzlich bei Torchancen nach offensiven Umschaltsituationen am höchsten. In diesen Situationen sind unter anderem ebenfalls der Gegnerdruck und die Klarheit des Abschlusses ideal, da sich weniger Gegenspieler in Tornähe befinden.

2.3. Entstehung der Torchance/ Bewertung der Aktionskette statt des Torabschlussmoments

Die klassischen Expected Goals Modelle erfassen lediglich die Abschlusssituation im Moment des Torabschlusses (sowie die Art des Assists). Bislang wurden damit lediglich Einflussfaktoren untersucht, die eben jene Abschlusssituation betreffen. Der Kontext bzw. die Entstehung ist möglicherweise ebenso relevant. Einige Studien konnten wichtige Faktoren herausarbeiten, die zu der Entstehung einer qualitativ hochwertigen Torchance führen.

Eine Studie von Cao (2024) untersuchte, inwiefern vor einem Schuss gespielte Pässe als Prädiktor für die Torwahrscheinlichkeit dienen können. Er entwickelte ein Modell, das ohne Schussinformationen allein auf Basis passbezogener Parameter die Torwahrscheinlichkeit näherungsweise vorhersagen konnte. Dies zeigt, dass die Entstehung einer Torchance auch die Chancenverwertung maßgeblich beeinflusst.

Eine der grundlegendsten Studie aus dem Bereich der Torchancenbewertung von Lucey et al. (2015) bezog bereits im Jahr 2015 ein 10 Sekunden Zeitfenster vor dem Abschluss mit ein, in welchem die Bewegungen der Mitspieler und Verteidiger gemessen werden konnten. Es konnte unter anderem nachgewiesen werden, dass die Geschwindigkeit des Spiels und die Interaktionen der umliegenden Spieler, also die Bewegungen der Angreifer im Verhältnis zu den Verteidigern, entscheidenden Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit eines Tores haben. Leider wurde das konkrete Ausmaß des Einflusses der einzelnen Faktoren nicht aufgeschlüsselt dargestellt.

2.3.1. Entstehung der Torchancen aus Ballbesitzphasen und Umschaltsituationen

Moura et al. (2007) konnten bereits vor einigen Jahren den Einfluss der Länge einer Passstafette auf die Torwahrscheinlichkeit messen. Ideal waren in dieser Studie entweder kurze oder sehr lange Passsequenzen. Grundsätzlich deckt sich das auch mit Erfahrungswerten aus der qualitativen Spielanalyse. Schließlich sind sehr lange Passsequenzen Zeichen für eine hohe Dominanz und weniger Erholungspausen für die verteidigende Mannschaft.

Allerdings hat sich der Fußball seit 2007 deutlich weiterentwickelt. Das Positionsspiel, wie es vor allem durch Pep Guardiola geprägt wurde, wurde von immer mehr Teams übernommen. Viele Mannschaften streben seither gezielt nach Kontrolle über das Spiel durch Ballbesitz, setzen dies jedoch nicht immer erfolgreich um. Ein Grund dafür sind die ebenfalls weiterentwickelten Defensivstrategien. Teams verteidigen häufig tiefstehend und verdichten dabei insbesondere die zentralen Räume vor dem eigenen Tor. Dadurch wird der Ballbesitz des Gegners oft in wenig gefährliche Zonen gelenkt. Es entsteht unproduktiver Ballbesitz. Infolgedessen führen lange Passsequenzen nicht zwangsläufig zu einer höheren Torwahrscheinlichkeit.

Dem gegenüber ist die Steigerung der Torwahrscheinlichkeit nach kurzen Passsequenzen Nachweis für die Effektivität des Pressings als Angriffsmethode. So ist die Anzahl der Pässe zum Tor nach einer Balleroberung in Folge des Angriffspressings oder auch des Gegenpressings deutlich geringer. Die Verbesserung des Gegenpressings und des (Angriffs-)Pressings ist damit nachweislich ein vielversprechendes Mittel zur Steigerung der Effektivität in der Chancenverwertung.

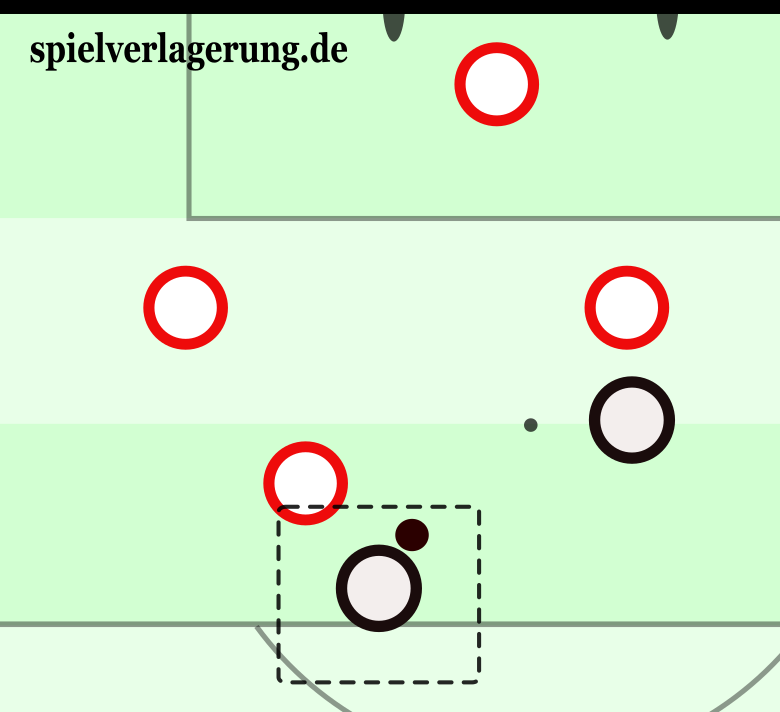

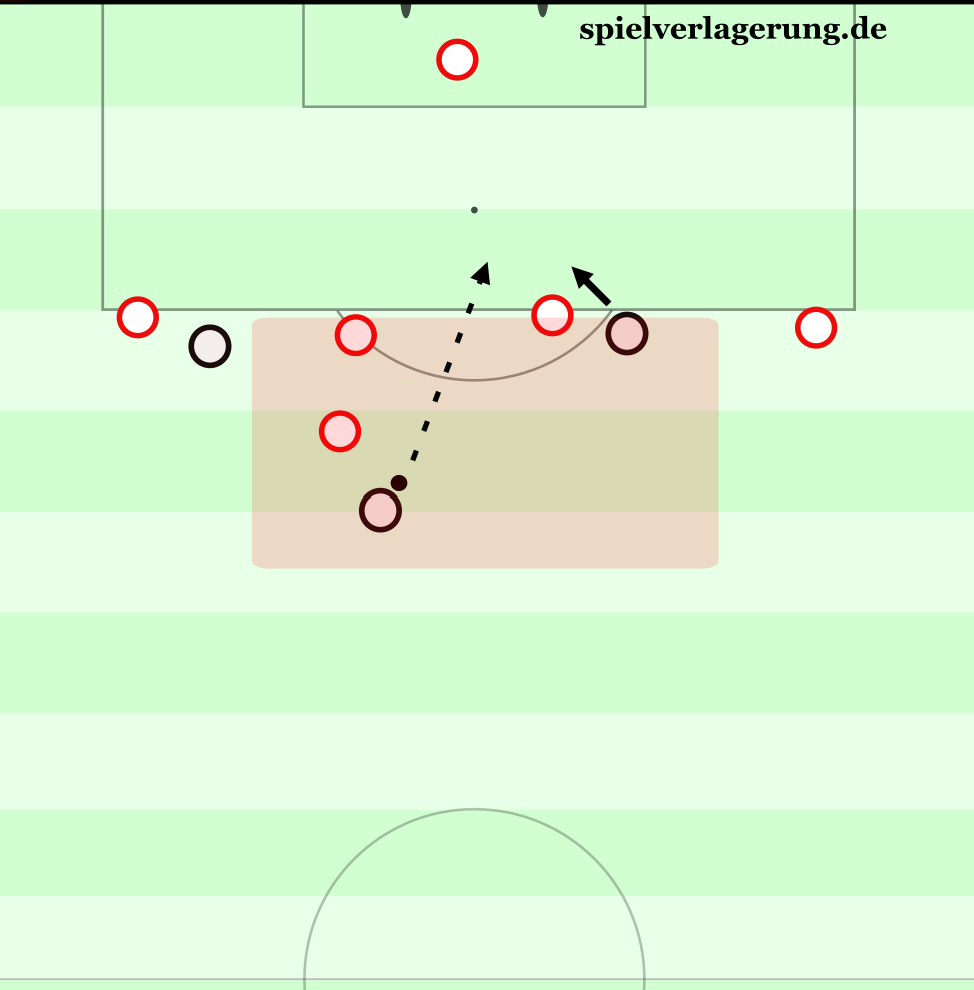

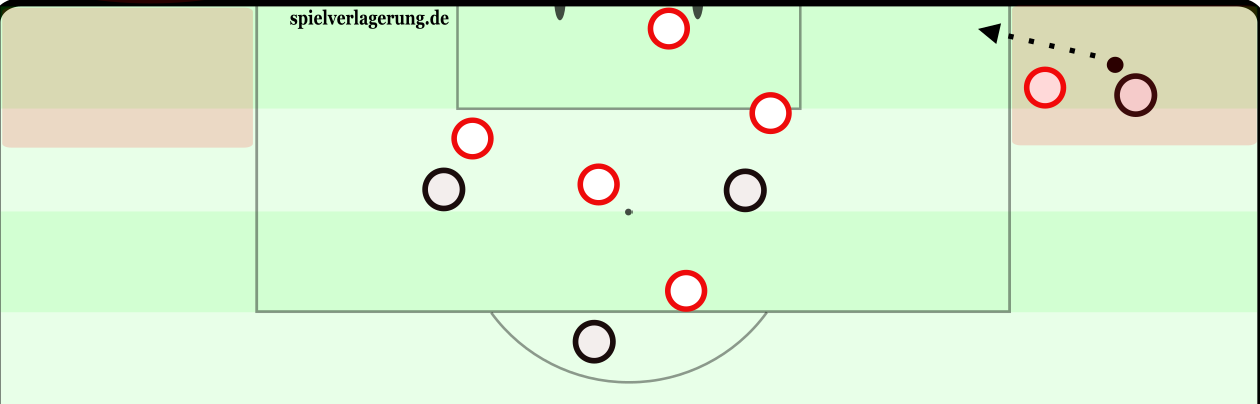

Zur Konkretisierung der Effektivität von Toren nach Ballgewinnen konnten Gonzáles-Rodenas et al. (2015, 2017) beitragen. Demnach steigt die Wahrscheinlichkeit eines Tores nach Ballgewinn stark an, wenn es eine sofortige Penetration der Tiefe gibt. Das ist natürlich ein klarer Hinweis für die Effektivität von Tiefenläufen nach Ballgewinn. Sehr wahrscheinlich spielt hier ebenso die Interaktion der die Tiefe suchenden Spieler eine Rolle. Im Idealfall wird die Defensive durch Gegensätzlichkeiten in der Richtung, den Timings und den Beschleunigungen der Tiefenläufen vor ein Dilemma in der Absicherung gestellt. Dazu passend konnte festgestellt werden, dass die erfolgreichsten Umschaltmomente häufig durch Pässe aus dem Zentrum hinter die Abwehr eingeleitet wurden. Übereinstimmend dazu sind zentrale Ballgewinne am erfolgversprechendsten.

Ebenso hat die Gegneranzahl und Mitspieleranzahl sowie deren Positionen im Moment des Ballgewinnes nachweislich hohen Einfluss auf die Torwahrscheinlichkeit. Hier liegt auch einer der großen Vorteile der Manndeckung im Angriffspressing. Wird in Folge der Manndeckung der Ball gewonnen, so sind automatisch Tiefenpositionen besetzt und es herrscht Überzahl für die angreifende Mannschaft, da der ballgewinnende Spieler vor seinem Gegenspieler ist. Dieser Vorteil greift in Kombination mit der natürlichen Ungeordnetheit der Defensive in Folge einer Umschaltsituation. Das Gegenpressing sorgt einmal mehr für die ideale Kombination, da die ballrückerobernde Mannschaft sich noch in einer offensiven Staffelung befindet, aus der leicht offensiv umgeschaltet werden kann, während der Gegner aufgrund des eigenen offensiven Umschaltens bestimmte defensive Räume verlassen hat und somit einen Dynamiknachteil im defensiven Umschalten hat.

2.3.2 Effektive Assistzonen im letzten Drittel

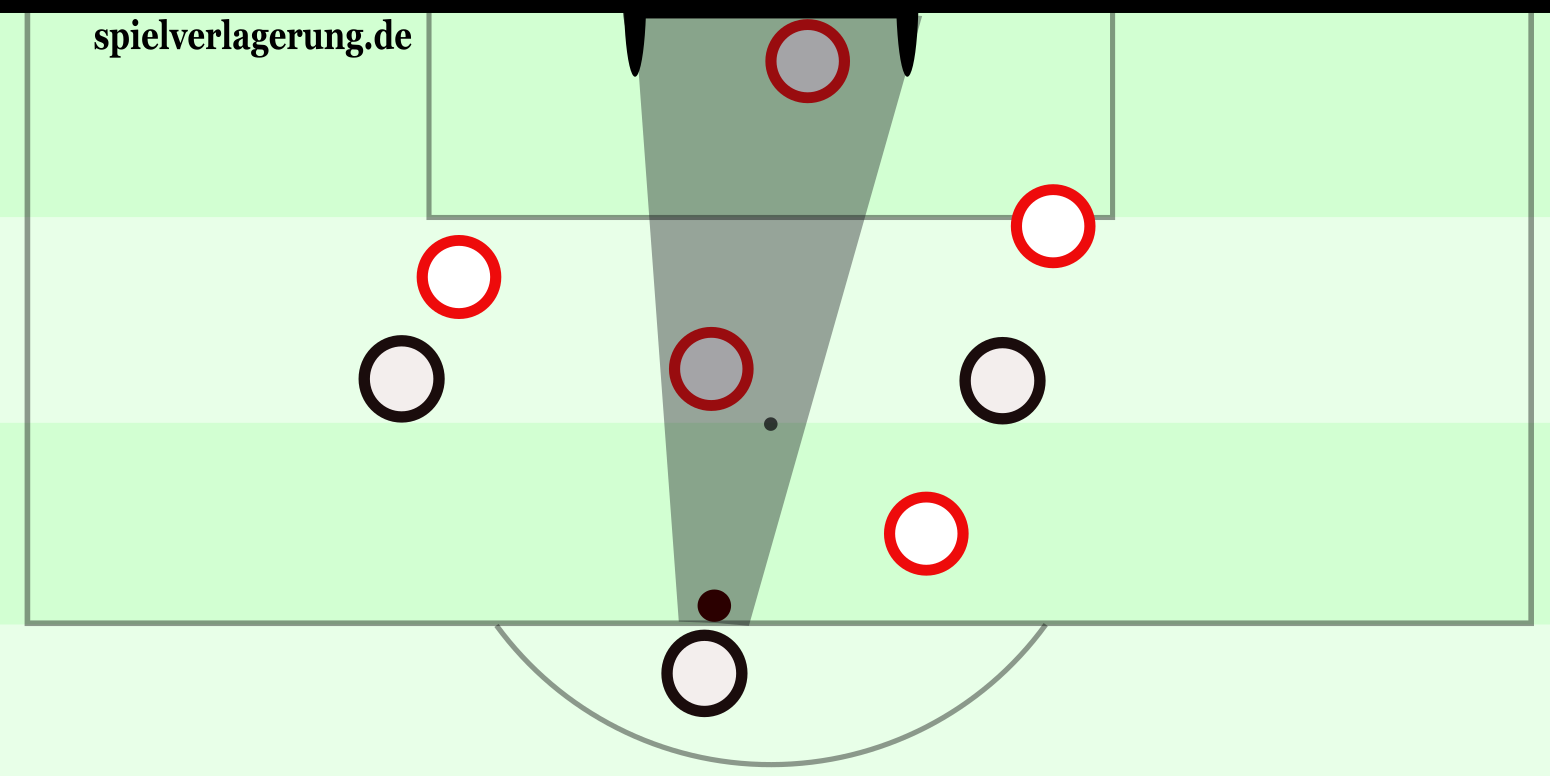

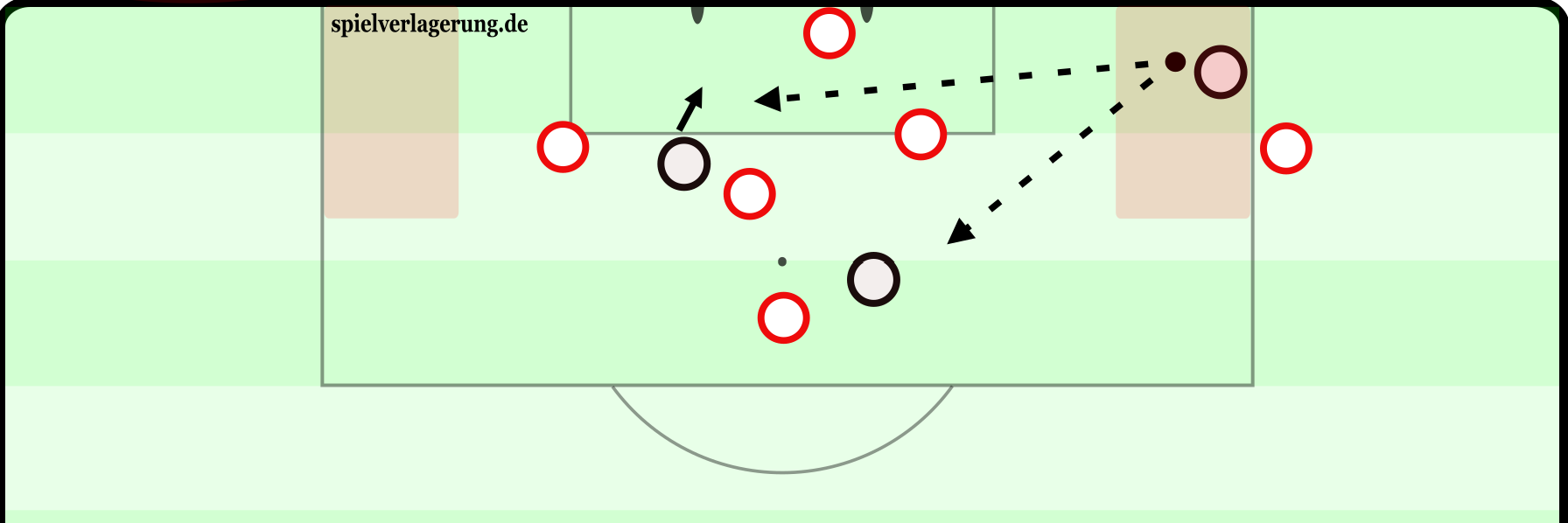

In weiteren Studien konnten Gonzáles-Rodenas et al. (2019, 2020) Erkenntnisse über die Steigerung der Effektivität durch bestimmte Assistzonen aus geordneten Ballbesitzphasen sammeln. Hierzu wurden Torsequenzen aus der UEFA Champions League ausgewertet. Vor allem drei Zonen gelten als effektiv zur Vorbereitung von Toren. Pässe in die Tiefe aus dem zentralen offensiven Bereich sind besonders schwer zu verteidigen. Die Kombination aus Tornähe mit der höheren Wahrscheinlichkeit eines Tores nach einem zentralen Abschluss und der kürzeren Reaktionszeit für die Verteidiger sowie die möglicherweise nötige Umorientierung der Verteidiger auf der letzten Linie sorgen für eine hohe Torgefährlichkeit. Das zeigt wieder, wie erfolgsversprechend eine zentrale Offensivdominanz sein kann. Unterstützt werden diese Erkenntnisse von der Tatsache, dass aus geordnetem Ballbesitz mehr als 22% der Torchancen hinter der gegnerischen letzten Kette zu einem Tor führen, während lediglich weniger als 8% der Torchancen vor der gegnerischen Kette in einem Tor münden (Gonzáles-Rodenas et al., 2017). Hier spielen auch wieder die Faktoren Klarheit und Druck zum Zeitpunkt des Torabschlusses eine entscheidende Rolle.

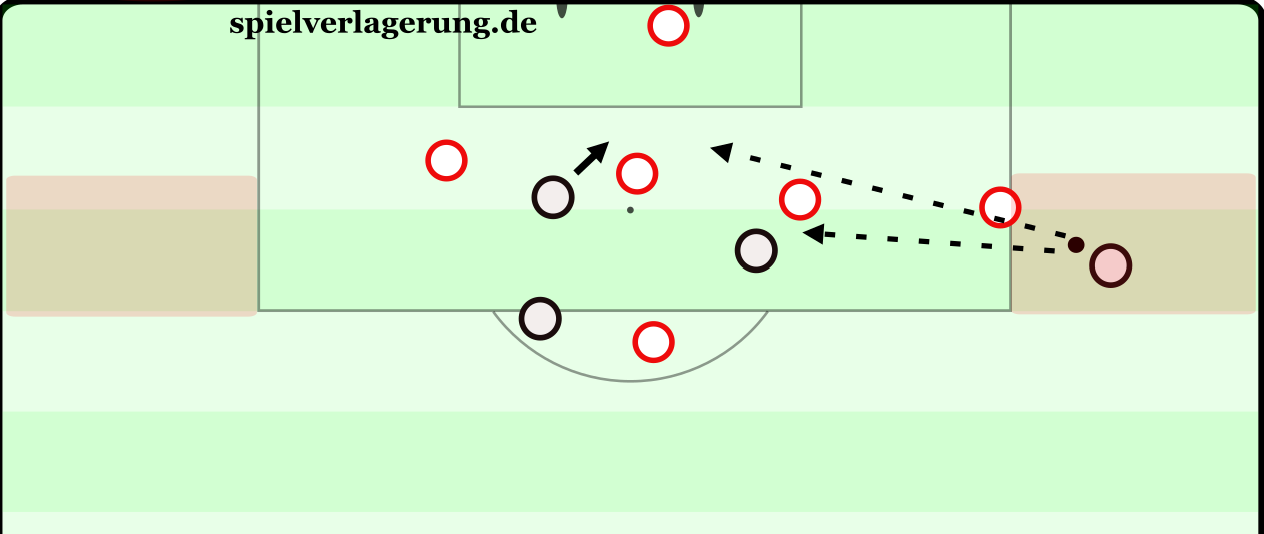

Eine zweite effektive Assistzone ist gemäß Gonzáles-Rodenas et al. der Bereich der zentralen, tiefen Außenzonen innerhalb des Strafraums. Hier kommen ebenfalls verschiedene Vorteile zum Tragen. Im Strafraum steigt aufgrund der Gefahr eines Strafstoßes die Passivität der Verteidiger. Zudem wird bei Ballbesitz in den tiefen Zonen der Raum nicht mehr durch die Abseitsregel verknappt, da hinter dem vorletzten Spieler des Gegners der Ball die Abseitshöhe festlegt. Ebenso ist der Passwinkel für den anschließenden Schützen ideal, da dieser offen zum Tor in den Ball starten kann. Damit hat der Angreifer einen Dynamikvorteil gegenüber den Verteidigern, die seitlich oder mit dem Rücken zum eigenen Tor positioniert sind. Dieser Vorteil kann aufgrund der Nähe zum Tor dieser Zone durch ein flaches Zuspiel ideal ausgespielt werden. Interessant wäre eine Spielweise, durch die deutlich gezielter die Passwege in diese Zone geöffnet und anschließend belaufen werden.

Eine weitere hervorstechende Assistzone liegt in den breiten Räumen in etwa auf Höhe der 16 Meter Linie des Strafraums bis zur Höhe des Elfmeterpunkts. Aus den breiteren Räumen ist der Druck auf den Ballführenden minimal, gleichzeitig allerdings auch scheinbar die Möglichkeiten eingeschränkt. Allerdings ist Progression zum Tor von hier einfacher als in den allermeisten anderen Bereichen des Spielfeldes. Die Kombination aus, sich dem Zugriff des Gegners entziehen und der Möglichkeit der diagonal, horizontalen Progression hin zum Tor machen diese Zone so gefährlich. So ist der Vorteil der diagonal, horizontalen Progression, dass die passempfangenden Spieler aufgrund des Passwinkels einfacher mit ihrem ersten Kontakt aus dem Zentrum in Richtung des Tors kommen, als bei einer diagonal, vertikalen Progression. Die gleichen Vorteile bietet diese Zone natürlich auch ca. 10 Meter weiter hinten, allerdings taucht diese Zone nicht explizit in der Statistik auf, da von hier aufgrund der höheren Entfernung Angriffe eher eingeleitet als vorbereitet werden. Die beschriebenen Vorteile sind in der qualitativen Spielanalyse als „inside Diagonale“ bekannt.

Interessant ist, dass die breiten, tiefen Außenbereiche kaum eine Rolle in der Torvorbereitung spielen. Auch das zeigt, dass Zentralität in Angriffen besonders wichtig ist. Gegen einen tief stehenden Gegner muss irgendwann zwangsläufig Progression durch den gegnerischen Block über die zentralen Zonen laufen. Deshalb sind Spielweisen, in denen lediglich um oder über den Block gespielt wird auch nicht wirklich erfolgreich gegen tief stehende Gegner. Es ist ein weiterer Hinweis für die Wichtigkeit der zentralen Offensivdominanz im zukünftigen Fußball.

2.4. Erkenntnisse aus Possession Value (PV) Modellen zur Bewertung von Torchancen aus Ballbesitzphasen

Natürlich haben auch weiter gefasste Possession Value (PV) Modelle, wie Expected Threat (xT), VAEP, Expected Possession Value (EPV) oder auch On-Ball Value (OBV) Einfluss auf die Bewertung der Qualität einer Torchance. Diese messen sämtliche Ballaktionen im Spiel. Besonders interessant erscheint eine Analyse bekannter, aus der qualitativen Spielanalyse abgeleiteter, gewinnbringender Aktionen – wie Halbraumverlagerungen, diagonale Verbindungen, bindende Dribblings im Halbraum oder inside Diagonalen im Spiel ins letzte Drittel – auf Basis des OBV-Modells und gegebenenfalls weiterer ergänzender Metriken.

Das OBV-Modell misst die Veränderung des erwarteten Torwerts (xG) nach jeder einzelnen Aktion und wird bisher überwiegend zur Bewertung individueller Spielerleistungen verwendet. Eine Anwendung dieses Modells auf spezifische Aktionsmuster, wie bspw. Halbraumverlagerungen, über große Datensätze hinweg ist bislang jedoch wenig verbreitet. Im Rahmen einer solchen Untersuchung könnten Voraussetzungen identifiziert werden, unter denen die genannten Spielaktionen besonders effektiv sind. Leider existieren bislang kaum Studien mit einem vergleichbaren Untersuchungsdesign. Dennoch lassen sich gewisse Annahmen auf Grundlage der vorhandenen Studienlage treffen.

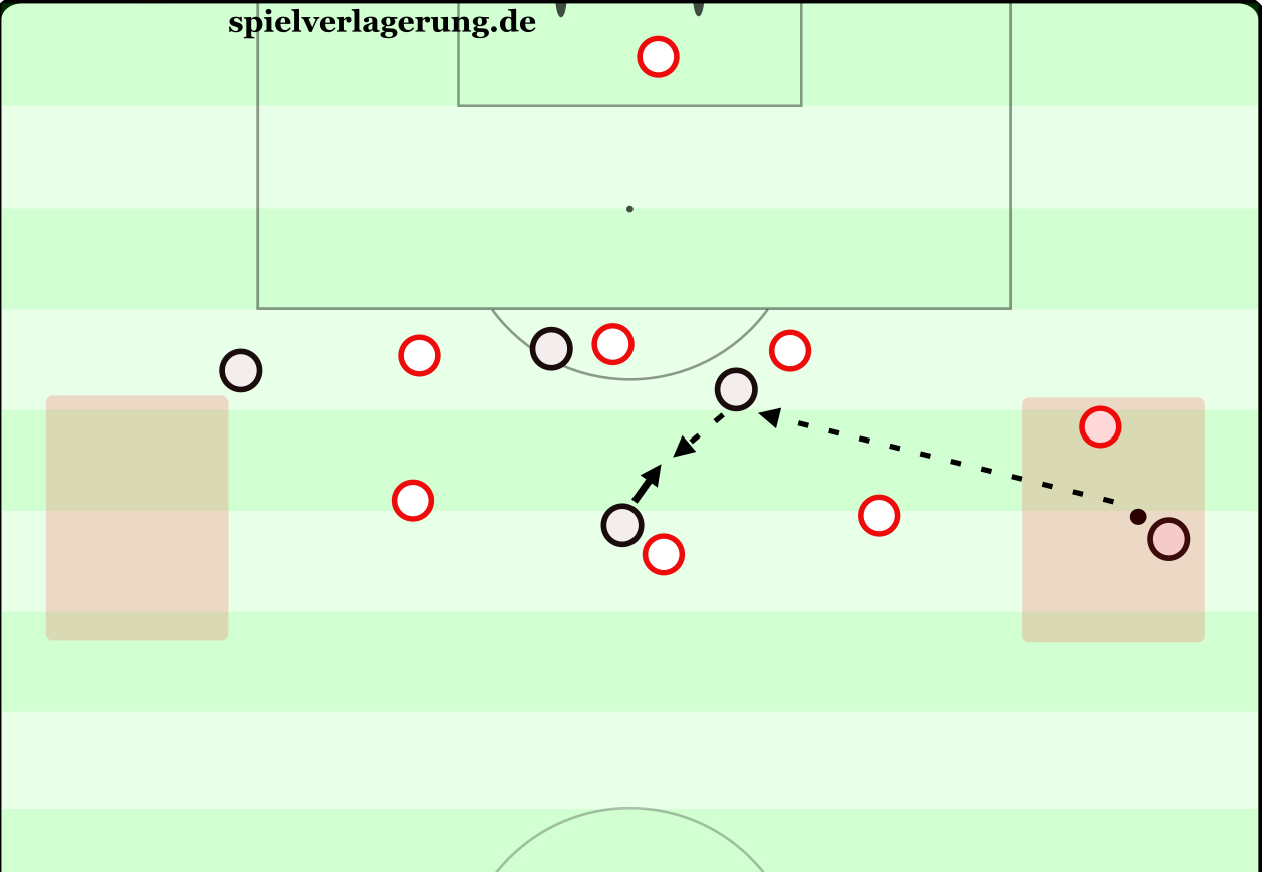

So findet sich die Idee einer möglichst maximalen Manipulation der Defensivreihe in unterschiedlichsten Studien wieder, gemessen auf verschiedenste Art und Weise. Während bei Lucey et al. (2015) die Bewegungen der Angreifer im Verhältnis zu den Verteidigern sowie die Anzahl der defensiven Rollentausche eine Rolle bei der Bewertung von Torwahrscheinlichkeiten spielte, zeigte Cao (2024), dass die Torwahrscheinlichkeit deutlich anstieg, wenn der Ball vor dem Abschluss über eine größere Distanz in vertikaler Richtung (y-range) oder/ und in horizontaler Richtung (x-range) bewegt wurde. Die Relevanz der beiden Parameter liegt darin, dass eine stärkere Bewegung des Balls typischerweise eine größere Veränderung der gegnerischen Defensivstruktur bewirkt. Besonders effektiv sind Pässe, die durch die gegnerische Staffelung hindurchgespielt werden, da sie eine maximale Neuorientierung der Verteidigung erzwingen. Dementsprechend müssten diagonale Verbindungen sehr effektiv sein.

Ebenso entwickelten Goes-Smit et al. (2018) eine Metrik zur Bewertung der Passeffektivität. Als Grundlage diente auch hier die Idee der maximalen Penetration der Defensivreihe. So bewertet die entwickelte Metrik, wie stark sich die Defensive nach einem Pass neu positionieren muss. Als entscheidende Faktoren stellten sich die Passgeschwindigkeit und die Passlänge heraus. Eine höhere Passgeschwindigkeit sorgt logischerweise auch für eine kürzere Reaktionszeit des Gegners. Die Passlänge stellte sich zwischen 19 und 30 Metern als ideal heraus. Dass eine derart lange Passentfernung in dieser Metrik hoch bewertet wird, hängt natürlich mit dem Spielkontext zusammen, der hier nicht berücksichtigt wurde. Schließlich ist die Passlänge ebenso wie die nötige Neu-Positionierung im offensiven Umschaltspiel am höchsten.

Interessanterweise hatte der Passwinkel keinen signifikanten Einfluss auf die Effektivität eines Passes im Sinne der Manipulation der gegnerischen Defensive. Diese Erkenntnis würde zunächst vermuten lassen, dass diagonale Pässe, entgegen gängiger Annahmen, keine zusätzliche Gefahr für den Gegner bringen. Allerdings hängt der Einfluss des Winkels auch von der Definition des Orientierungspunktes ab. Die Diagonalität kann schließlich in Bezug zum Spielfeld ebenso wie im Bezug zum Gegenspieler oder zum vorangegangenen Pass erzeugt werden. Ist beispielsweise der Gegenspieler diagonal zum Passspieler positioniert, so wäre ein diagonaler Pass in Bezug zum Spielfeld ein anderer als ein diagonaler Pass in Bezug zum Gegenspieler. Sehr wahrscheinlich kommen die Vorteile der Diagonalität dann zum Tragen, wenn sie im Verhältnis zur Positionierung des Gegenspielers, also der Körper-/ Fuß-/ Kopfhaltung sowie dem Standpunkt, eingesetzt wird. Folglich kann die Effektivität der Diagonalität paradoxerweise nicht unbedingt anhand des Winkels gemessen werden.

Weitere Erkenntnisse würden an dieser Stelle allerdings zu weit führen. Schließlich ist das Ziel des Artikels, die Chancenverwertung zu entschlüsseln. Je weiter weg eine Aktion vom Tor ist – also je früher sie im Ablauf eines Spielzugs passiert, desto weniger Einfluss hat sie typischerweise auch auf die Effektivität des Teams im Sinne dieses Artikels. Diesen Abschnitt könnte man somit auch deutlich weiterführen. Schließlich trägt jedes Mittel zur Verbesserung der Qualität einer Torchance ebenso zur Verbesserung der Effektivität der Torchancen bei.

2.5. Die Definition von Torchancen

Der Begriff der Chancenverwertung ist untrennbar mit der Definition von „Torchancen“ verbunden.

Die in diesem Artikel untersuchten Parameter zielen darauf ab, die Qualität des Torabschlusses auch in der Entstehung zu verbessern. Dabei stellt sich die zentrale Frage, ob und inwieweit bereits die Vorbereitung einer Torchance in die Definition einer Torchance einbezogen werden sollte. Diese Unklarheit wirkt sich direkt auf die Bewertung vergebener Torchancen aus. Ab wann gilt eine Torchance als vergeben?

Spearman (2018) entwickelte das sogenannte „Off-Ball Scoring Opportunities“ Modell (OBSO). Dieses berücksichtigt vergebene Möglichkeiten eines Assists. Um die Torchance eines Mitspielers ohne Ball zu messen, wurden die Parameter Transition, Control und Score entwickelt. Transition bewertet die Wahrscheinlichkeit, mit der der Ball in der nächsten Aktion an einem beliebigen Punkt des Spielfeldes ankommt (Assistwahrscheinlichkeit). Control bewertet die Wahrscheinlichkeit, mit der der Ball vom passenden Team kontrolliert werden kann. Dazu wurde die „Potential Pitch Control Field“ (PPCF) Metrik entwickelt, welche unter anderem die Zeit der zu überwindenden Distanz des Balles berücksichtigt, um die potentiellen Bewegungen der Gegenspieler mit einzubeziehen. Score bewertet die Wahrscheinlichkeit eines Tors von der Position des ballempfangenden Spielers aus (xG des Passempfängers).

Die Studie analysiert anhand des entwickelten Modells unter anderem Spieler, die besonders viele „off-ball scoring opportunities“ erzeugen. Zudem identifiziert das Modell individuelle Gefahrenzonen einzelner Spieler. Die zugrunde liegende Idee eines dynamischen Bewertungsmodells von Torchancen verdeutlicht, wie wichtig es ist, auch die Entstehung einer Torchance in die Analyse einzubeziehen.

Trainer sollten die Chancenverwertung daher stets im Kontext des gesamten Spiels bewerten.

2.6. Athletische Fähigkeiten zur Steigerung der Effektivität

„There is plenty of evidence that the frequency of goals scored during a match is time-dependent and systematically increases throughout the match, with a climax in the last period from minute 75 on (Alberti et al., 2013; Armatas et al., 2009; Evangelos et al., 2018).” – Memmert, Daniel in „The influence of randomness on goals in football (…)„

Alberti et al. (2013) untersuchten hierzu Saisonspiele der Jahre 2008 bis 2011 in der englischen, spanischen, italienischen und französischen ersten Liga. Auf Grundlage dieser großen Datenmenge konnten sie zeigen, dass in den letzten 15 Minuten die meisten Tore fallen und dass die Torhäufigkeit über 90 Minuten hinweg kontinuierlich zunimmt.

Die naheliegendste Erklärung für dieses Phänomen liegt in der zentralen Rolle der physischen Leistungsfähigkeit im Profifußball. Überlegene Athletik verschafft im Verlauf einer Partie zunehmend Vorteile und diese werden in den letzten Minuten am stärksten. Höhere Intensität führt fast zwangsläufig zu spielerischen Vorteilen. Jeder kennt das Bild aus der Kreisliga: Der junge Spieler, der in der 60. Minute noch sprinten kann, während die älteren Gegner bereits abbauen. Warum sollte sich dieser Effekt nicht auch auf höchstem Niveau zeigen? Die qualitative Spielanalyse der ersten Runde des DFB-Pokals verdeutlicht diese Intention ebenfalls: In den ersten 30 Minuten können unterklassige Mannschaften oft mithalten, doch spätestens in der Verlängerung kippt das Kräfteverhältnis regelmäßig zugunsten der Profiteams. Höhere Fitness sorgt somit für eine höhere Effektivität insbesondere gegen Ende des Spiels.

Natürlich spielen daneben weitere Faktoren eine Rolle. So erhöht die zurückliegende Mannschaft in der Schlussphase häufig das Risiko, was die Wahrscheinlichkeit für eigene Tore, aber auch für Gegentore steigert. Die Bedeutung der physischen Leistungsfähigkeit wird dadurch jedoch nicht eingeschränkt. Interessant wäre zudem die Frage, ob fittere Mannschaften am Spielende vor allem mehr qualitativ hochwertige Chancen herausspielen oder ob sie ihre Chancen ebenfalls effizienter verwerten. Beides erscheint plausibel und verdient eine vertiefende Untersuchung.

2.7. Effektive Spielstile

Die bislang untersuchten Einflussfaktoren auf eine Torchance können systematisch zur Verbesserung der Chancenverwertung genutzt werden. Dementsprechend lassen sich bestimmte Spielstile ableiten, die qualitativ höherwertige Torchancen produzieren und damit die Effektivität erhöhen.

Die ausgewerteten Studien zeigen, dass das Umschaltspiel für qualitativ hochwertige Torchancen sorgt. Die entscheidenden Faktoren Druck und Klarheit wirken sich wegen des großen verfügbaren Raumes besonders positiv aus. Ebenso bedingt der verfügbare Raum die Möglichkeit zentraler Abschlüsse. Zudem werden wenige Pässe zum Tor benötigt, was die Anfälligkeit für Fehler senkt. Das Angriffs- und Gegenpressing mit dem Ziel der Balleroberung statt der Konterverhinderung sorgen aufgrund der fehlenden Struktur des Gegners und des Dynamikvorteils des ballgewinnenden Teams für ein effektiveres Umschaltspiel. Die Probleme des Umschaltspiels liegen weniger in der Chancenverwertung selbst, sondern viel mehr in der Quantität der aus dem Umschaltspiel möglichen zu kreierenden Torchancen.

In den Daten wird deutlich, weshalb das Positionsspiel vor große Probleme gegen tief stehende Gegner gestellt wird. Gegner, die aufgrund des Positionsspiels in das eigene Abwehrdrittel gedrängt werden, verdichten zentrale Räume und sorgen dadurch für weniger qualitativ hochwertige Torchancen. Das Ziel des Positionsspiels, einen freien Spieler zu finden, ist in diesem Fall nicht mehr effektiv zur Schaffung qualitativ hochwertiger Torchancen. Schließlich sind die torgefährlichen, zentralen Räume bei einem tief stehenden Gegner in den seltensten Fällen freizuziehen. Ebenso wirken sich die Faktoren Klarheit und Druck besonders negativ aus.

Es wird in Zukunft ein alternativer Ansatz notwendig sein, um diesen Problemen entgegen wirken zu können. Der Schlüssel liegt möglicherweise in einer zentralen Offensivdominanz, welche für bessere Abschlusspositionen sorgt. Um diese herstellen zu können, wird es nötig sein, im 1gg1 dem Gegner mit Ball überlegen zu sein. Umso wichtiger wird zukünftig die Ausbildung von im zentralen 1gg1 überlegenen Spielern sein. Ebenso wird eine sich dynamisch verändernde Staffelung mit anderen Orientierungspunkten der Spieler gewinnbringend sein. So könnte es sinnvoller sein, die Staffelung an den bestmöglichen Verbindungen der Mitspieler für (Ball-)Kombinationen durch enge Räume auszurichten, statt an der im Positionsspiel klassischen Suche des freien Spielers durch das Freiziehen von Räumen zwischen Gegenspielern.

Um zukünftige Entwicklungen vorhersagen zu können reicht jedoch die aktuelle Datenbasis nicht aus. So können die aktuellen Daten lediglich das erfassen, was bereits im Spielgeschehen beobachtbar ist. Zukünftige Spielstile, die sich möglicherweise als besonders effektiv erweisen werden, bleiben daher zwangsläufig außerhalb der Grenzen der Forschung aktueller Studien. Die Aussagekraft aktueller Studien ist somit immer an den bisherigen Entwicklungsstand des Fußballs gebunden. Gerade deshalb bleibt offen, wie sich bestimmte Ballbesitzstrategien, etwa eine stärker diagonal ausgerichtete Spielweise oder eine konsequente zentrale Ballbesitzdominanz, künftig bewähren werden.

Ein weiteres Problem der aktuellen Studienlage und aktueller Modelle sind die häufig zu geringen verwendeten Datenmengen. Zumeist sind diese zusätzlich eingeschränkt auf eine bestimmte Liga, einen Wettbewerb, die Nationalmannschaften oder sogar nur einen Verein. Da in verschiedenen Ländern unterschiedliche Fußballkulturen herrschen, werden bestimmte Spielstile nur unzureichend berücksichtigt. Möglicherweise ist die Effektivität eines Spielstils in Brasilien durch andere Merkmale gekennzeichnet als diejenige in den europäischen Topligen. Dieses Phänomen ist in der KI-Forschung bekannt und nennt sich „garbish-in-garbish-out“ (GIGO). Es bedeutet, dass ein Bias in den Daten ebenfalls einen Bias in dem Modell bedingt.

Festhalten lässt sich, dass Trainer bei einer zu bemängelnden Chancenverwertung ihrer Mannschaft zunächst die Qualität der Chancen auf die genannten Erkenntnisse analysieren sollten. Daraus lässt sich je nach individuellem Kontext der Mannschaft das Kreieren der Torchancen anpassen, sodass die Torchancen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in einem Tor münden.

3. Effizienz der Torchancen – Vorhandene Torchancen optimal verwerten

Effizienz bedeutet, aus gegebenen Chancen möglichst viele Tore zu erzielen. Statistisch gesehen ist es sehr schwierig, den eigenen realen xG-Wert dauerhaft bzw. über einen längeren Zeitraum zu übertreffen. Der reale xG-Wert ist ein theoretischer Idealwert der Torwahrscheinlichkeiten, der alle Faktoren berücksichtigt, aber in der Praxis nicht genau messbar ist. Dementsprechend spielt die Effektivität der Torchancen eine so große Rolle in der Chancenverwertung. Schließlich gleichen sich über eine große Datenmenge bzw. über einen längeren Zeitraum bzw. über eine größere Datenmenge betrachtet die realen Werte (die Tore) an die Wahrscheinlichkeiten (die Chancen) an. Dieses Phänomen ist als Gesetz der großen Zahlen bekannt.

Allerdings können in kleineren Stichproben oder über kürzere Zeiträume natürlicherweise Abweichungen auftreten. Das bedeutet, dass Schwankungen der Effizienz auftreten können, die zu vorübergehender Overperformance (mehr Tore als xG) oder Underperformance (weniger Tore als xG) führen. Über ausreichend viele Chancen nähert sich gemäß des Gesetzes der großen Zahlen die Abweichung der Effizienz von den realen xG-Werten dem Erwartungswert von null (keine Over- oder Underperformance) an. Folglich gibt es zwei unterschiedliche Arten des Trainings der Effizienz: das Ausgleichen negativer Schwankungen über kürzere Zeiträume (= kurzfristig schlechte Chancenverwertung) und das nachhaltige Erhöhen der Torwahrscheinlichkeit pro Torchance.

Um letzteres zu erreichen, muss die Wahrscheinlichkeit, aus einer Torchance ein Tor zu erzielen, gegenüber dem Durchschnitt verbessert werden. Dies ist eine sehr schwierige Aufgabe, da viele xG Modelle zeigen, dass nur die wenigsten Spieler ihren erwarteten xG-Wert dauerhaft übertreffen können. Die meisten erfolgreichen Torschützen zeichnen sich eher durch eine hohe Effektivität aufgrund besserer Abschlusspositionen und dadurch insgesamt höherer xG-Werte statt durch eine überdurchschnittliche Effizienz aus.

3.1. Die Effizienz nachhaltig steigern

Die Effizienz nachhaltig steigern zu können, birgt enorme Wettbewerbsvorteile. Viele Studien zeigen, dass das Verhältnis zwischen Schüssen und Toren, die Effizienz der Chancenverwertung, einer der wichtigsten Unterschiede zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen Mannschaften ist. Delgado-Bordonau et al. (2013) konnten feststellen, dass die Torquote einer Mannschaft als einer von mehreren Faktoren zur Vorhersage des Teamerfolgs dient.

Souza et al. (2019) untersuchten in ihrer Studie eine Vielzahl statistischer Kennzahlen, um jene Faktoren zu identifizieren, die den Punktestand der Vereine am besten erklären. Grundlage der Analyse war ein umfangreicher Datensatz aus acht LaLiga-Saisons. Die Ergebnisse zeigen, dass die Schussgenauigkeit, definiert als Effizienz, am stärksten mit der tatsächlichen offensiven Leistung korreliert, während die Verhinderung qualitativ hochwertiger Torchancen den größten Einfluss auf die tatsächliche defensive Leistung hatte.

Dufour et al. (2017) untersuchten ebenfalls eine Vielzahl von Indikatoren auf ihren Zusammenhang mit dem Erfolg der einzelnen Teams bei der Weltmeisterschaft 2014. Einer der entscheidenden Indikatoren, der sich zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen Mannschaften unterschieden hat, war die Schusseffizienz der Teams. Im Fazit der Studie heißt es: „This study revealed that shooting efficiency was the factor that made the difference during the 2014 FIFA World Cup.“ Es lässt sich festhalten, dass die Verbesserung der Effizienz sehr lohnenswert sein kann.

3.1.1. Die Effizienz verbessern, möglich?

Dass die Chancenverwertung (Effizienz) verbesserbar und damit systematisch trainierbar ist, lässt sich unter anderem anhand der Studie von Deb & Dey (2019) nachweisen. In ihrer Studie entwickeln Sie ein Modell zur Messung der Torwahrscheinlichkeit eines Abschlusses auf der Datengrundlage der MLS Saison 2016/17. Als Teil ihrer Analyse führen sie zwei Spielermetriken ein:

- Shooting Prowess (SP) misst die individuelle Abschlussstärke, die in diesem Artikel mit der individuellen Effizienz der Spieler gleichzusetzen ist.

- Positioning Sense (PS) misst die Fähigkeit, sich in gute Abschlusspositionen zu bringen, die in diesem Artikel Teil der Effektivität ist.

Interessanterweise konnte in der Auswertung der beiden Metriken festgestellt werden, dass nicht nur der in den bekannten xG-Modellen beinhaltete Positioning Sense positiv mit der Torwahrscheinlichkeit korreliert, sondern auch, dass Spieler, die mehr Schüsse pro Spiel aufs Tor abgeben, tendenziell effizienter in der Chancenverwertung waren. Zudem konnte festgestellt werden, dass Verteidiger grundsätzlich bei Abschlüssen, ausgenommen Kopfbällen, ineffizienter waren als Stürmer, da sie zumeist weniger Schlüsse pro Spiel hatten.

Dass die Effizienz der Spieler mit der Anzahl der abgegebenen Schüsse korreliert, lässt sich wahrscheinlich auf das Wiedererkennen von Situationen durch Übung zurückführen. Die für diesen Artikel zentrale Erkenntnis der Studie lautet daher, dass sich die Effizienz je nach Spieler unterscheidet und systematisch verbessert werden kann. Ein Vergleich zwischen den besten Torschützen und den am besten abschneidenden Spielern in den Metriken PS und SP ergab im Übrigen eine hohe Übereinstimmung, was für die Präzision der entwickelten Metriken spricht.

Da sich die Effizienz von Spieler zu Spieler unterscheidet, liegt es nahe, dass auch der Qualitätsunterschied zwischen Teams die Effizienz positiv oder negativ beeinflusst. Daher wäre es nachvollziehbar, wenn Bundesligamannschaften ihren xG-Wert insbesondere gegen schwächere Gegner übertreffen könnten. Zudem basieren die meisten xG-Modelle auf Daten aus den oberen Ligen. Folglich erscheint es ebenso plausibel, dass Spitzenmannschaften über längere Zeiträume effizienter abschneiden können, als es ihre erwarteten Tore (xG) vermuten lassen.

Der Einfluss von Qualitätsunterschieden zwischen Teams auf die Torwahrscheinlichkeit ist Teil der Studie von Wheatcroft & Sienkiewicz (2021). Es wird ein Modell entwickelt, welches die Torwahrscheinlichkeit von Schüssen eines Teams vorhersagen soll und unter anderem die individuelle Effizienz der Teams berücksichtigt. Die aus dem Modell abgeleiteten Vorhersagen sind schlussendlich einem vergleichbaren Modell überlegen, das die selbe Schusserfolgswahrscheinlichkeit für alle Teams annimmt. Allerdings beinhaltet das Modell keine spezifischen Positionsdaten der Schüsse, wie es bei xG-Modellen üblich ist. Daher ist ein Vergleich zwischen den entwickelten Modellen und den xG-Modellen nur schwer möglich. Unklar ist in dieser Studie zudem, in welchem Ausmaß die Teamstärke die Torwahrscheinlichkeit beeinflusst.

Tony ElHabr, Data Scientist, knüpft in seinem Artikel „Should we account for team quality in an xG model“ an Erkenntnisse von Ryan Brill (NESSIS Talk 2023) an. Brill zeigt, dass Expected Points (EP) Modelle in der NFL systematisch verzerrt sind. Sie unterschätzen starke und überschätzen schwache Teams, da Teamstärken in diesen Modellen bislang unberücksichtigt bleiben. ElHabr überträgt diesen Gedanken auf den Fußball. Für die Premier-League-Saison 2022/23 berechnet er die xGD-Werte (Tore minus xG). Dabei zeigt sich, dass die sechs besten Teams stark positive, die sechs schlechtesten Teams stark negative Werte haben. Das deutet darauf hin, dass auch im Fußball xG-Modelle Teamstärken verzerren.

Die Einbeziehung von Teamstärken über ELO-Ratings führt in dem genannten Artikel jedoch kaum zu einer Verbesserung der xG-Modelle. Naheliegend ist daher die Vermutung, dass ein präziserer Maßstab, der die aktuelle Leistungsfähigkeit eines Teams besser widerspiegelt, deutlich größere Fortschritte ermöglichen könnte. ELO-Ratings erfassen die Teamstärke schließlich über einen längeren Zeitraum und berücksichtigen kurzfristige Formschwankungen ggf. nur unzureichend. So zeigt etwa Lars Maurath („Do Naive xG Models underestimate Expected Goals for Top Teams?“), dass bereits die abgegebene Schussanzahl eines Teams zur Verbesserung eines xG-Modells beitragen kann. Zwar bildet auch dieser Indikator die tatsächlichen Unterschiede in der Teamqualität nicht vollständig ab, doch die Befunde sprechen eindeutig dafür, dass Teamstärke bei der Beurteilung von Torwahrscheinlichkeiten eine wesentliche Rolle spielen sollte.

ElHabr spricht sich dennoch gegen die direkte Einbeziehung von Teamqualität in xG-Modellen aus. Eines seiner Argumente lautet, dass die Vergleichbarkeit von xG-Werten zwischen zwei Teams leiden würde, da Modellanpassungen, die die Teamstärken integrieren, Chancen unterschiedlich gewichten. Schließlich zählt in einem solchen Modell eine Chance eines schwächeren Teams weniger als die gleiche Chance eines stärkeren Teams. Dennoch bleibt festzuhalten, dass bessere Teams sich nicht nur mehr Torchancen herausspielen, sondern diese auch effizienter verwerten. Diese Erkenntnis unterstreicht die Bedeutung, Effizienz gezielt zu trainieren.

3.1.2. Wie lässt sich die Effizienz verbessern?

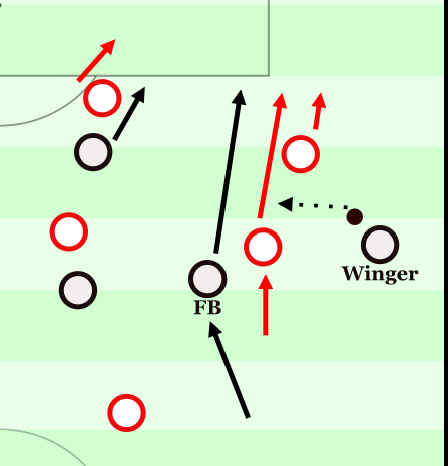

Um die Effizienz, trotz der in der Einleitung des Abschnitts der Effizienz beschriebenen Schwierigkeiten, nachhaltig erhöhen zu können, kommen verschiedene Ansatzpunkte in Betracht. Die beiden miteinander zusammenhängenden Faktoren Chancenindividualisierung und raumorientierte Abschlussqualität könnten entscheidend sein, um die eigenen xG-Werte übertreffen zu können.

So konnten einige Studien eine Asymmetrie der erfolgreichen Torabschlüsse feststellen (Mead et al., 2023; Anzer & Bauer, 2021). Es gibt mehr Schüsse von leicht links der Mitte, die zu einem Tor führen als von leicht rechts der Mitte. Das lässt sich sehr wahrscheinlich auf die Tatsache zurückführen, dass es mehr Spieler mit einem stärkeren rechten Fuß gibt, welche logischerweise besser von einer zum Tor leicht nach links versetzten Position abschießen können, da hier der Abschlusswinkel optimal zum Tor ist. Die entscheidende Erkenntnis daraus ist, dass Spieler in Torschussgelegenheiten gebracht werden müssen, die ihren individuellen Stärken entsprechen (Chancenindividualisierung). Passend dazu konnte Spearman (2018) herausfinden, dass gewisse Spieler bestimmte Gefahrenzonen (Räume) haben, aus denen sie die meisten Tore erzielen (raumorientierte Abschlussqualität).

Der Faktor der individuellen, raumorientierten Abschlussqualität ist also, wie aufgezeigt, entscheidend. So schafft es beispielsweise Lionel Messi den gewöhnlichen xG-Wert von der halbrechten Position zu übertreffen (Davis & Robberechts, 2024). Messis Stärken im 1gg1 kann er optimal vom halbrechten Flügel ausspielen, von wo er nach innen ziehen kann, um auf seinem starken linken Fuß den Abschluss zu suchen. Da er das so häufig nutzen konnte, stieg auch die Effizienz. Ähnliche Beispiele wären Arjen Robben bei Bayern München oder Mohamed Salah bei Liverpool. Solche individuellen Fähigkeiten lassen sich also gezielt nutzen, um die Wahrscheinlichkeit eines Tors bei einem Abschluss zu erhöhen.

Interessant wäre die Frage, ob sich die von Spearman (2018) nachgewiesenen individuellen Spielerstärken in bestimmten Räumen auch in spezifischen Bewegungstimings sowie in der individuellen Geschwindigkeit, Beschleunigung oder Verlangsamung der Spieler widerspiegeln.

Das gezielte Einsetzen von Spielern angepasst an ihre Stärken zur Verbesserung der Chancenverwertung birgt jedenfalls eine Menge Potential. So wird Haaland bei Manchester City aufgrund seiner Schnellkräftigkeit und Körperlichkeit im Strafraum häufig hinter die Abwehrkette angespielt, damit er vor seinen Gegenspielern aus einer optimalen Position an den Ball kommt. Harry Kane hingegen sucht aufgrund fehlender Antrittsstärke eher gegenläufige Bewegungen, um ein Timing Vorteil zu bekommen. Dementsprechend sollte die ideale Spielweise einer Mannschaft und die Verhaltensweisen der Mitspieler auch unterschiedlich sein, um den jeweiligen Stürmer häufiger in die bestmögliche Abschlussposition zu bringen.

3.1.3. Effizienterer Abschluss: Bewertung des Abschlusses durch Post-Shot Expected Goals (PSxG) Modelle

Eine weitere Möglichkeit effizienter zu werden, könnte im Torabschluss selbst liegen. Das Modell der „Post-Shot xG“ (PSxG) (oder auch Expected Goals on Target [xGOT]) ermöglicht eine Bewertung des Torabschlusses anstatt der Torabschlusssituation. PSxG nutzt im Gegensatz zu den bereits vorgestellten (Pre-Shot) xG-Modellen die Informationen, nachdem der Schuss abgegeben wurde, um zu beurteilen, wie gefährlich der Abschluss war. Grundsätzlich lässt sich mit PSxG die Torhüterleistung besser bewerten. Hierzu berücksichtigt PSxG die beiden aus den (Pre-Shot) xG-Modellen bekannten Faktoren Distanz und Winkel zum Tor im Moment des Abschlusses sowie die Positionskoordinaten eines Schusses im „Einschlagsort“. So wird ein Schuss, der neben das Tor geht, logischerweise mit einem Wert von 0 PSxG bewertet.

In den gängigen PSxG-Modellen wird die Torhüterposition bewusst nicht berücksichtigt, da dies die Bewertung der Torhüterleistung verzerren würde. Eine gute Positionierung des Torhüters würde zu niedrigeren PSxG-Werten führen und damit paradoxerweise seine Leistung im Modell schlechter erscheinen lassen. Zur Bewertung des Schützens hingegen wäre die Einbeziehung der Torhüterposition eigentlich ein wichtiger Faktor, da diese entscheidend für den Abschluss sein kann. Neuere Modelle berücksichtigen zusätzlich die Faktoren Geschwindigkeit des Balles sowie die Schussbahn und lassen damit deutlich mehr Aussagen über einen Schützen zu.

Ergebnisse von Stats Perform zeigen, dass bestimmte Schützen über einen längeren Zeitraum (mehrere Saisons) ihre Pre-Shot xG-Werte mit ihren Post-Shot xG-Werten (= xGOT-Werten) übertreffen können. Stats Perform nennt diese kombinierte Metrik Shooting Goals Added (SGA). Diese hat gegenüber bisherigen vergleichbaren Metriken, wie beispielsweise Goals Above Average (GAX) den Vorteil, höhere Schusszahlen einzubeziehen, da sämtliche Torabschlüsse eines Spielers in die Metrik einfließen und somit die Datenanzahl deutlich erhöht und statistische Ausreißer unwahrscheinlicher werden. GAX vergleicht dagegen die vom Zufall abhängigen und deutlich seltener vorkommenden Tore eines Spielers mit seinen xG-Werten (Davis & Robberechts, 2024).

Die Tatsache, dass Spieler über längere Zeiträume positive SGA Werte erzielen, zeigt, dass es durchaus möglich ist, auch über einen längeren Zeitraum effizienter als der Durchschnitt abzuschließen. Erklärbar könnten diese Werte durch die bereits beschriebenen Faktoren der Chancenindividualisierung und der raumorientierten Abschlussqualität werden. Diese könnten dafür sorgen, dass Spieler aus bestimmten Positionen bzw. aus bestimmten Aktionen aus niedrigeren Pre-Shot xG-Werten hohe Post-Shot xG-Werte generieren.

PSxG-Werte sind trotz ihres Nutzens bislang noch nicht so weit entwickelt, dass sich daraus weitere belastbare Aussagen über einzelne Schützen ableiten ließen. Ein verzerrender Faktor könnte beispielsweise die Anzahl an Torabschlüssen sein, welche statistische Ausreißer bedingen kann. So kann die Anzahl der Abschlüsse eines Spielers auf das gegnerische Tor selbst über eine gesamte Saison hinweg je nach Position des Spielers relativ gering bleiben. Ein weiterer verzerrender Faktor könnten fehlende relevante Metriken in den PSxG-Modellen sein, wodurch spezifische Muster in Abschlüssen möglicherweise unerkannt bleiben.

De-la-Cruz-Torres et al. (2025) entwickelten mit dem Expected Shot Impact Timing (xSIT) ein weiterführendes Modell, das neben der Torwart- und Feldspielerposition auch die Schussklarheit berücksichtigt. Diese wird über die freie Fläche des Schussdreiecks zwischen Schütze und beiden Torpfosten definiert, reduziert durch blockende Spieler und deren Bewegungsradius. Zusätzlich werden Ballgeschwindigkeit sowie die durchschnittliche Reaktionszeit von Torwart (230 ms) und Feldspielern (250 ms) berücksichtigt, um mögliche Abwehraktionen einzuschließen. Durch die gezielte Anwendung solcher weiterentwickelten Modelle auf große Datenmengen lassen sich zukünftig möglicherweise detailliertere Erkenntnisse über die Qualität von Torabschlüssen gewinnen.

Festhalten lässt sich, dass auch der Torabschluss selbst zu einer nachhaltigen Steigerung der Effizienz genutzt werden kann.

3.2. Vorbeugen kurzfristiger Effizienzschwankungen

Um Phasen schwacher Effizienz bei einer Mannschaft oder einem Spieler vorzubeugen, ist es sinnvoll, mögliche Schwankungen bereits im Vorfeld so weit wie möglich zu begrenzen. Kurzfristige Effizienzschwankungen über mehrere Spiele resultieren vor allem aus einer hohen Streuung zwischen Toren und Expected Goals. Je größer diese ist, desto deutlicher können die Ausschläge sowohl nach oben (Overperformance) als auch nach unten (Underperformance) sein. Zwar wirken sich positive Ausschläge unmittelbar günstig auf das Spielergebnis aus, doch im Hinblick auf langfristige Stabilität ist vor allem die Begrenzung negativer Ausschläge entscheidend.

Entsprechend stellt sich die zentrale Frage, wie sich die Streuung dauerhaft auf einem niedrigen Niveau stabilisieren lässt. Dabei gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass sich die Streuung aufgrund des Zufallscharakters von Torchancen nie vollständig verhindern, sondern lediglich verringern lässt. Auf die Rolle des Zufalls bei der Chancenverwertung wird in einem späteren Abschnitt noch genauer eingegangen.

3.2.1. Einfluss von Teamkohärenz und Rotationen auf Effizienzschwankungen

Zur Verringerung der Streuung und damit zur Vorbeugung kurzfristiger Effizienzschwankungen könnten insbesondere die Faktoren Teamkohärenz und Instabilität durch Rotationen eine zentrale Rolle spielen.

Unter Teamkohärenz lässt sich das Maß an Abstimmung und Zusammenarbeit innerhalb einer Mannschaft verstehen. Sie wird von einer Vielzahl unterschiedlicher Einflüsse geprägt. Auf der psychologischen Ebene wirken etwa die Stimmung innerhalb des Teams, die Hierarchien oder der Grad an Zusammenhalt und Gruppendynamik. Auf der rein sportlichen Ebene können wiederum klar definierte Rollenverteilungen, eingespielte Abläufe und gewohnte Raumstrukturen entscheidend zur Kohärenz beitragen. Dadurch, dass der Begriff Teamkohärenz nicht eindeutig operationalisierbar ist, wird eine direkte statistische Untersuchung logischerweise erschwert.

Psychologische Faktoren wie etwa Rituale, das Erreichen eines Flow-Zustands oder Priming durch typisches Mitspielerverhalten könnten erklären, warum Teamkohärenz möglicherweise Einfluss auf die Effizienz hat. Studien weisen darauf hin, dass solche Faktoren einen messbaren positiven Effekt auf die Leistung von Mannschaften haben (vgl. Martiny et al., 2023). Über diesen indirekten Weg könnten sie auch kurzfristige negative Effizienzschwankungen vorbeugen, indem sie die Wahrscheinlichkeit für extreme Ausschläge verringern. Eine gute Teamkohärenz könnte somit ein wichtiger Bestandteil sein, um kurzfristige Effizienzschwankungen zu begrenzen.

Der mit dem sportlichen Aspekt der Teamkohärenz eng verbundene Faktor der Instabilität durch Rotationen bezieht sich nicht auf Wechsel während des Spiels. Diese sind unter anderem wegen der nachweisbaren Intensitätssteigerung durchaus sinnvoll (vgl. Pan et al., 2023). Vielmehr bezieht sich der Faktor Rotationen auf häufige Veränderungen in den Startaufstellungen über mehrere Spiele hinweg. Solche Rotationen können sich nachgewiesenermaßen negativ auf die Leistung auswirken (vgl. Bekris et al., 2019). Womöglich ist einer der entscheidenden Gründe hinter diesem Effekt, dass das Entstehen von eingespielten Abläufen verlangsamt und dadurch die Teamkohärenz beeinträchtigt wird. Dennoch gilt, dass eine geringe Rotationsrate nicht automatisch eine hohe Teamkohärenz garantiert, sie ist lediglich ein begünstigender Faktor. Ebenso bedeutet eine hohe Rotationsrate auch nicht unbedingt eine niedrige Teamkohärenz.

Es lassen sich zudem Anhaltspunkte finden, dass Rotationen Einfluss auf die Effizienz haben. So zeigt etwa die Studie von Carling et al. (2014) Zusammenhänge zwischen Rotationsmustern und Effizienz. In der Studie wurden „Squad management, injury and physical, tactical and technical match performance“ von einem Fußballteam in der französischen Ligue 1 in den Saisons 2008-2013 untersucht. In der Saison 2010/11 gewann das Team die französische Meisterschaft. Die Studie zeigt unter anderem, dass in der Meisterschaftssaison am wenigsten Spieler eingesetzt wurden, was von den Autoren auf wenige Verletzungen im Kader zurückgeführt wird.

Gleichzeitig schreiben Carling et al. (2014): „In contrast and perhaps surprisingly (…) the team’s performance in virtually all of the selected attacking KPI was not highest during the championship-winning year despite a statistically significant difference across the five seasons. Only the ratio of goal attempts on target to goals scored (…) was best in 2010/11 (…). This result partly confirms that attacking success at elite levels can be linked to a greater efficiency in converting goal attempts into goals (Collet, 2013; Rampinini et al., 2009).”

Zwar ist die Evidenz bislang begrenzt, doch erscheint der Effekt sowohl psychologisch plausibel als auch aus fußballtaktischer Perspektive intuitiv nachvollziehbar. Eine weiterführende Untersuchung, sei es quantitativ anhand größerer Datensätze oder qualitativ durch vertiefende Analysen verschiedener Mannschaften, erscheint daher sinnvoll. Denkbar sind dabei verschiedene Untersuchungsdesigns, die Indizien für den Einfluss von Teamkohärenz auf die Effizienz liefern könnten. So zum Beispiel eine Untersuchung des Einflusses von überdurchschnittlich vielen Rotationen durch Verletzungen auf die Effizienzschwankungen einer Mannschaft.

3.2.2. Kontraintuitive Chancenverwertung von Nationalmannschaften

Um die Hypothese zu überprüfen, ob Teamkohärenz bzw. Rotationen die Effizienz beeinflussen, habe ich die Chancenverwertung von Nationalmannschaften untersucht. Die Grundidee lautet, dass Nationalmannschaften aufgrund seltenerer Spiele und häufiger Teamrotationen eine geringere Effizienz als Vereinsmannschaften aufweisen müssten.

Opta-Daten („5 Key Differences Between International and Club Football“) bestätigen zunächst, dass in Nationalmannschaften tatsächlich häufiger rotiert wird. Gleichzeitig zeigt eine umfassende Datenanalyse von Opta, dass in Spielen von Nationalmannschaften mehr Tore fallen und mehr Schüsse abgegeben werden. Interessanterweise ist die Qualität der Torchancen (xG pro Spiel) sowie die durchschnittliche Qualität der Abschlüsse (xG pro Schuss) bei Vereinsmannschaften höher. Opta schließt daraus, dass Nationalmannschaften effizienter bei der Chancenverwertung sind als Clubmannschaften.

Diese kontraintuitive Effizienz der Nationalmannschaften widerspricht damit der eingangs formulierten Hypothese.

Ein möglicher Erklärungsfaktor könnte jedoch der im oberen Abschnitt beschriebene Einfluss der Leistungsdifferenzen zwischen Teams auf die Effizienz sein. Nationalmannschaften haben im Durchschnitt deutlich größere Leistungsunterschiede als Vereinsmannschaften innerhalb einer Liga. Damit stehen die Unterschiede in der Teamqualität der Teamkohärenz gegenüber. Es ist denkbar, dass solche Leistungsdifferenzen einen stärkeren Einfluss auf die Effizienz haben als die Kohärenz im Team.

3.2.3. Einfluss von Quantität und Qualität der Torchancen auf die Effizienz

Um Effizienzschwankungen zu verringern, sind Untersuchungen interessant, die sowohl die Quantität als auch die Qualität der Torchancen eines Teams messen. Mathematisch liegt es nahe, die Wahrscheinlichkeit für ein Tor durch wenige, dafür hochqualitative Torchancen zu erhöhen. So wären beispielsweise zwei Torchancen mit einem xG-Wert von 0,8 aussichtsreicher als acht Torchancen mit einem xG-Wert von 0,2.

Zwar ist der gesamte xG-Wert, der aus der Summe aller xG-Werte berechnet wird, bei beiden Varianten identisch (2×0,8=8×0,2), jedoch ist die Wahrscheinlichkeit, kein Tor zu erzielen bei vielen kleinen Chancen höher, als bei wenigen großen Torchancen. Zur theoretischen Verdeutlichung: zwei Chancen mit einem xG-Wert von 80% (=0,8) gehen mit einer Wahrscheinlichkeit von 4% (=0,04) nicht ins Tor (0,2×0,2=0,04). Acht Torchancen mit einem xG-Wert von 0,2 (=20%) gehen mit einer Wahrscheinlichkeit von 16,8% (=0,168) nicht ins Tor (0,88=0,168). Auch wenn diese Annahme davon eingeschränkt wird, dass Chancen in der Praxis nicht immer unabhängig voneinander sind, zeigt diese Rechnung den Einfluss von Chancenqualität auf die Chancenverwertung.

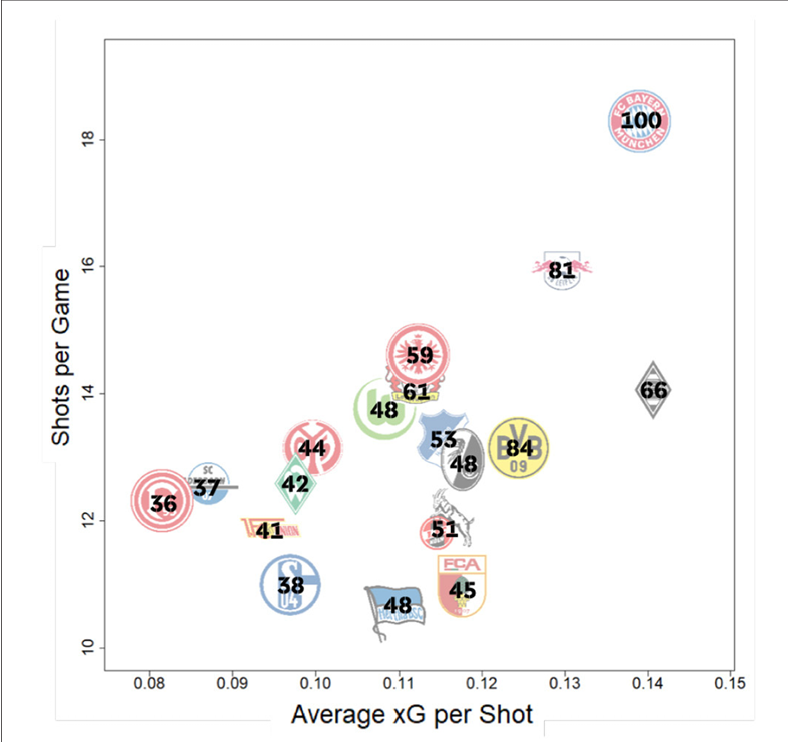

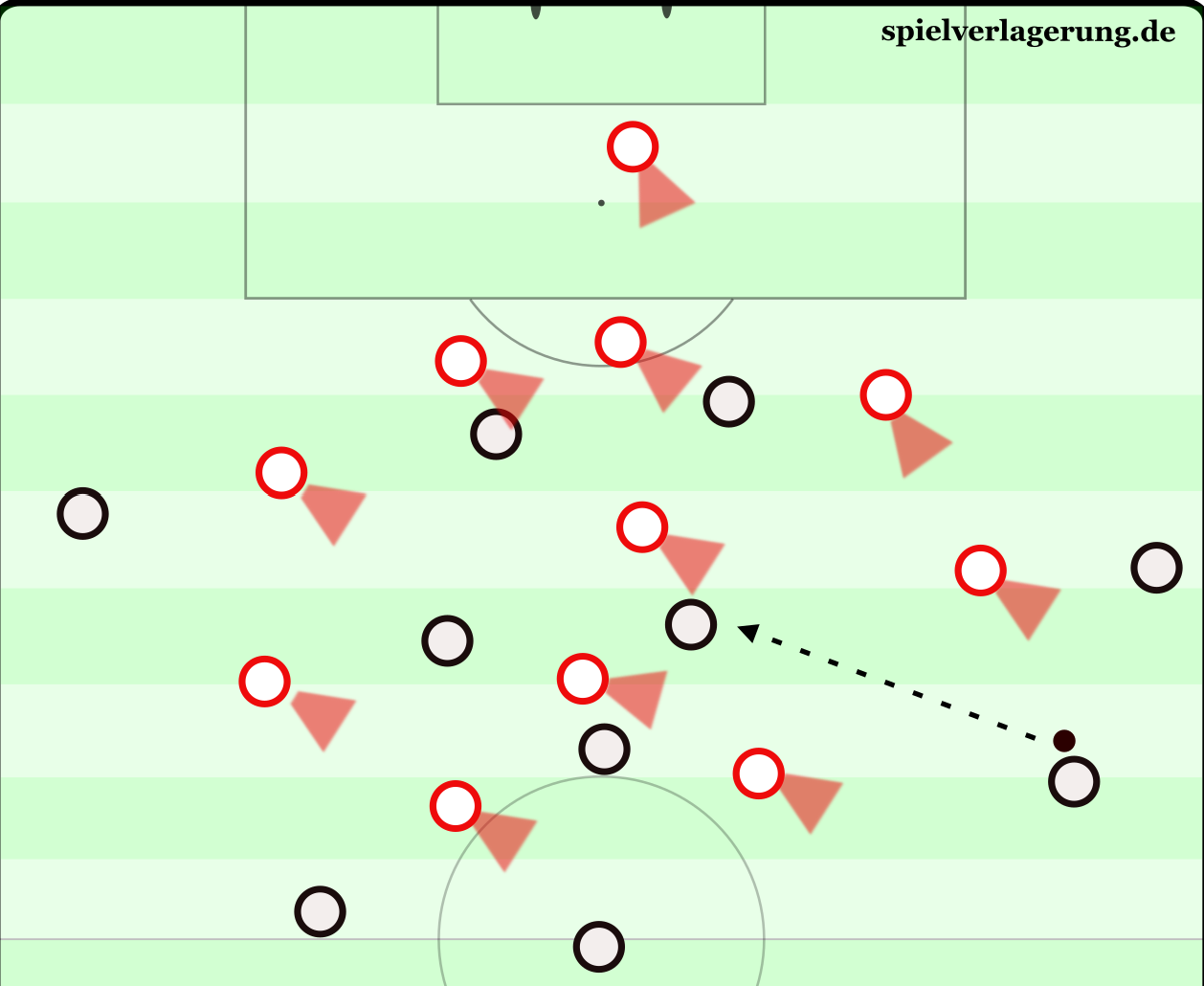

Ein Indiz hierfür lässt sich zudem in der Studie von Anzer & Bauer (2021) wiederfinden. Unter anderem untersuchen sie die Qualität gegenüber der Quantität von Bundesligamannschaften in der Saison 2019/2020. Die in der Studie aufgeführte Grafik habe ich unten dargestellt. Die Qualität wird auf der X-Achse durch die durchschnittlichen xG pro Schuss dargestellt, während die Quantität auf der Y-Achse durch Schüsse pro Spiel dargestellt wird. Außerdem zeigen die Zahlen auf den Vereinswappen die geschossenen Tore des Teams am Ende der Saison an.

Quelle: Reproduktion aus Anzer & Bauer (2021), A Goal Scoring Probability Model for Shots Based on Synchronized Positional and Event Data in Football, Frontiers in Sports and Active Living. Lizenz: CC BY 4.0.

Im Vergleich mit der von mir zusätzlich aufgeführten Bundesliga Tabelle aus der Saison 2019/20 zeigt sich, dass sich die vier besten Teams nach Toren und nach Punkten (München, Dortmund, Leipzig, Gladbach) durch die bessere Qualität ihrer Chancen, nicht aber unbedingt durch die Quantität der Chancen vom Rest der Liga abgrenzen. Natürlich muss erwähnt werden, dass sich München und Leipzig sowohl durch die Qualität als auch durch die Quantität deutlich abgrenzt. Auch die letzten beiden Mannschaften nach Toren und Punkten (Düsseldorf, Paderborn) grenzen sich durch die schlechtere Qualität der Torchancen, nicht aber durch die Quantität vom Rest der Liga ab. Obwohl Berlin die wenigsten Schüsse pro Spiel hat, lassen sie sich im Tabellenmittelfeld nach Punkten und nach Toren wiederfinden. Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung der Qualität der Torchancen.

Da die Chancenverwertung im Fußball nicht durch Roboter, sondern durch Menschen erfolgt, ist es praktisch möglicherweise sinnvoller, den Druck der Chancenverwertung trotz der oben dargestellten Erkenntnisse nicht auf wenige Situationen zu konzentrieren, sondern ihn über mehrere Torchancen zu verteilen. So wird das Risiko minimiert, dass einzelne Fehlschüsse das Spiel entscheidend beeinflussen. Auch die in diesem Artikel später ausführlicher dargestellte Rolle des Zufalls in der Chancenverwertung des Fußballs sorgt dafür, dass wenige hochqualitative Chancen nicht ausreichend für eine gute Effizienz sind. Folglich müsste die Quantität der Torchancen ebenfalls die Effizienz beeinflussen.

So zeigt Lars Maurath in seinem Artikel („Do Naive xG Models underestimate Expected Goals for Top Teams?”), dass Teams mit niedriger Schussanzahl tendenziell größere Abweichungen zwischen Toren und xG aufweisen. Da Teams mit niedriger Schussanzahl häufiger von den erwarteten Toren abweichen, lässt sich ebenso schlussfolgern, dass ein bestimmtes Mindestmaß an Torchancen nötig ist, um kurzfristige Effizienzschwankungen zu reduzieren. Das zeigt, dass die Quantität der Torchancen entscheidenden Einfluss auf die Vorbeugung kurzfristiger Effizienzschwankungen hat. Wie verträgt sich diese Erkenntnis mit der oben aufgeführten Erkenntnis, dass weniger qualitativ hochwertige Torchancen besser als in der Summe gleichwertige schlechtere Torchancen sind?

Sehr wahrscheinlich ist die Annahme falsch, dass Quantität der Qualität gegenübersteht. So schließen sich die beiden Faktoren auch nicht unbedingt gegeneinander aus. Es sollte eine Mindestanzahl an Torchancen vorhanden sein, um Effizienzschwankungen zu minimieren. Gleichzeitig sollte die Qualität der Torchancen möglichst maximal erhöht werden. Jedenfalls lässt sich festhalten, dass sowohl die Qualität als auch die Quantität Einfluss auf die Effizienz eines Teams haben, auch wenn dieser über unterschiedliche Arten zustande kommt. So ist die Qualität der Torchancen ein Mittel zur nachhaltigen Verbesserung der Effizienz, während ein Mindestmaß an Quantität kurzfristige Effizienzschwankungen vorbeugt und dadurch negative Ausschläge der Effizienz verringert.

3.3. Umgang mit vorübergehender Underperformance trotz optimaler Rahmenbedingungen

Auch bei optimalen Voraussetzungen lassen sich kurze Phasen der Underperformance nicht unbedingt vollständig vermeiden. Die Herausforderung in diesen Situationen liegt darin, kurzfristige Schwankungen nicht zu überinterpretieren und gleichzeitig zu überprüfen, ob genannte strukturelle Einflüsse der Effizienz die Underperformance begründen.

Je nach individueller Situation können unterschiedliche Herangehensweisen sinnvoll sein. Ein Spieler, der aufgrund der vorübergehenden Effizienzschwäche mit mangelndem Selbstvertrauen zu kämpfen hat, sollte im Training gezielt eine höhere Torwahrscheinlichkeit erfahren. Bei anderen Spielern können diese Ansätze auch kontraproduktiv wirken. Hier gibt es tatsächlich keine objektiven Maßstäbe, die allgemein wirkungsvoll wären. Fest steht allerdings ebenso, dass in solchen Phasen ein größeres „Nachjustieren“ die Gefahr einer längerfristigen Instabilität erhöht.

Der wahrscheinlich größte Fehler des Trainings der Chancenverwertung liegt darin, dieses lediglich in schwachen Effizienzphasen zu intensivieren. Durch das Vorbeugen stärkerer Ausschläge, das nachhaltige Erhöhen der Effizienz und der Steigerung der Effektivität durch qualitativ hochwertige Torchancen sollte der Fokus des Trainings der Chancenverwertung in durchschnittlichen oder besseren Phasen liegen.

4. Den Zufall nutzen

Ein Thema, welches bereits zu Beginn des Artikels erwähnt wurde, ist die Rolle des Zufalls. Im Fußball und in der Chancenverwertung ist der Zufall durchaus entscheidend. Das liegt zunächst daran, dass der Fußball im Vergleich zu anderen Sportarten ein „Low-Scoring-Game“ ist. Weniger Tore sind ausschlaggebend für das Endergebnis. Folglich entscheiden wenige Aktionen über den Ausgang des Spiels. Gerade diese Eigenschaft macht den Reiz des Fußballs aus, denn sie ermöglicht, dass der Schwache gegen den Starken gewinnen kann.

Ziel des Trainers und der Mannschaftsverantwortlichen ist es zumeist, den Zufall zu minimieren und dadurch die Wahrscheinlichkeit auf ein Tor zu erhöhen. Es liegt nahe, die Anzahl der Torchancen zu erhöhen, um die Wahrscheinlichkeit auf einen Torerfolg ebenfalls zu steigern. Allerdings garantieren viele Torchancen nicht immer einen höheren Torerfolg. Hier liegt auch der bereits beschriebene Trugschluss einiger Trainer. Im Gegenteil sprechen sehr viele Erkenntnisse dafür, dass das Verhältnis zwischen Schüssen und Toren, die Chancenverwertung, absolut entscheidend ist und einer der wichtigsten Unterschiede zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen Mannschaften bildet (Delgado-Bordonau et al., 2013; Carling et al., 2014; Dufour et al., 2017; Souza et al., 2019).

Neben der Steigerung der Effektivität und der Steigerung der Effizienz zur Minimierung des Zufalls, könnte es noch eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung der über den Spielausgang absolut entscheidenden Chancenverwertung geben. Anstelle der Minimierung des Zufalls, könnte dieser zu den eigenen Gunsten beeinflusst und genutzt werden. Damit wäre das Ziel eine Maximierung des gewollten Zufalls zur Verbesserung der Torquote. Um diese mögliche Spielart besser zu verstehen, sollte zunächst geklärt werden, woraus konkret sich der Zufall im Fußball definiert.

4.1. Die Rolle des Zufalls, eine Untersuchung

Die Studien von Wunderlich et al. (2021) sowie von Lames (2018) leisten zur Operationalisierung des Zufall im Fußball einen wichtigen Beitrag. Beide Studien definieren Zufall bei der Torerzielung anhand von sechs konkreten Variablen:

- Abfälschung: Abweichung der Schussbahn, die zu einem Tor führt

- Abpraller: von Pfosten, Latte, Torhüter oder anderen Spielern, die unmittelbar zu einem Tor führen

- Torhüterbeteiligung: Ablenkung des Schusses um mehr als 45°

- Pfosten/ Latte: mit direktem Torerfolg des Schusses

- Distanz: Tore außerhalb des Strafraums und des Strafraumteilkreises

- Verteidigung: Eigentor, unmittelbare „Vorlage“ des Tors durch einen Verteidiger, unmittelbare „Vorlage“ des Assist durch einen Verteidiger trotz Ballkontrolle

Die festgelegten Variablen liegen nicht im maßgeblichen Einflussbereich des angreifenden Teams und definieren daher den Zufall. Nichtsdestotrotz gibt es gewisse Annahmen, die die Ergebnisse der Studie einschränken. Zum einen bergen gewisse Merkmale Ungenauigkeiten. Beispielsweise definiert nur die Ablenkung eines Schusses des Torhüters um mehr als 45° nicht sämtliche Torwartfehler. Ebenso ist die Abweichung der Schussbahn nicht unbedingt maßgeblich verantwortlich für einen Torerfolg und direkte Freistoßtore aus der Distanz von vor dem Srafraumteilkreis nicht ungeplant. Zum anderen ist die Grenze des Zufalls unscharf. Die Frage, ab wann die angreifende Mannschaft nicht mehr kontrolliert über die Ballaktion bestimmen kann, wird beispielsweise durch Pressingmethoden in der Beantwortung erschwert. So führt erfolgreiches Pressing aus Sicht des pressenden bzw. angreifenden Teams zu einem gewollten (kontrollierten?) Ballverlust des Gegners, die Folgeaktion wird jedoch vom Gegner ebenso maßgeblich beeinflusst.

Trotz der Probleme in der Operationalisierung des Zufalls, sind die Ergebnisse der Studien enorm hilfreich. Auch wenn die Studien nicht die genauen Zahlen aller zufälligen Tore geben können, so wird die Tendenz eindeutig, dass der Zufall eine enorm hohe Bedeutung im Fußball und in der Chancenverwertung hat. So sind laut Studien bei fast 50% aller Tore mindestens eine der genannten Zufallsvariablen vorhanden. Davon entfiel mit ca. 23% aller Tore der höchste Anteil auf die Zufallsvariable „Verteidigung“. Dieser Anteil lässt sich sehr wahrscheinlich teilweise auf gelungene Pressingaktionen zurückführen. Dennoch bleibt die Zahl zufälliger Tore enorm hoch.

Es konnte gezeigt werden, dass auch aus dem offenen Spiel heraus mit ca. 48% ein hoher Anteil an Toren zufällig ist. Außerdem konnte herausgefunden werden, dass der Einfluss der Zufälligkeit auf Tore im Laufe der Zeit stetig abgenommen hat (49,5% Saison 12/13; 43,5% Saison 18/19). Dieses Ergebnis verdeutlicht, dass die taktische Entwicklung des Offensivspiels in den letzten 15 Jahren deutlich vorangeschritten ist. Schließlich bedeutet weniger Zufall in der Torerzielung auch bessere qualitative Torchancen trotz effektiverer Defensivansätze.

Des Weiteren wurde gezeigt, dass schwächere Teams prozentual stärker vom Zufall profitieren, als stärkere Teams. Diese Erkenntnis erscheint logisch, da stärkere Teams qualitativ besser Torchancen herausspielen, in denen die Verteidigung weniger Einfluss hat. Besonders interessant ist die Erkenntnis, dass der Zufall bei Spielstand „unentschieden“ besonders hoch ist. Das ergänzt sich mit dem Ergebnis, dass niedrigere Leistungsdifferenzen der Teams einen höheren Anteil an Zufall in der Torerzielung bedingen. So kommt es bei „engen“ Spielen weniger häufig zu „klaren“ Torchancen, die weniger stark vom Zufall beeinflusst sind.

Interessant wäre eine darauf folgende Studie, in der der Einfluss des Zufalls für aktuellere Saisons untersucht wird. So steht der Trend des sinkenden Zufalls der Tatsache gegenüber, dass sich das Niveau in der Premier League deutlich angeglichen hat, was wiederum nach den genannten Erkenntnissen mehr Zufall bedingen würde. Gleichzeitig wurden in den früheren Saisons die Tore von Manchester City, Liverpool und Arsenal deutlich stärker in der Statistik gewichtet, da sie aufgrund ihrer Dominanz einen großen Anteil aller geschossenen Tore in der Premier League ausmachten. Dementsprechend dürfte in diesen Saisons der Zufall weniger stark ausgeprägt sein. Insbesondere in der Saison 24/25 war die Dominanz der stärksten Teams allerdings weniger hoch. Sollte der Zufall dennoch abgenommen haben, spräche das für eine zunehmend kontrollierte Spielweise in der Offensive.

Auch Lars Maurath kommt in seinem Artikel „Do Naive xG-Models underestimate Expected Goals for Top Teams?” zu dem Schluss, dass ein „perfektes“ xG-Modell ohne bias die tatsächlich erzielten Tore nicht genau vorhersagen kann. Je nach Anzahl der Schüsse sind größere oder kleinere Abweichungen der erzielten Tore von den Expected Goals normal. So kommt er zu dem Ergebnis, dass die erwarteten Schwankungen (95%-Konfidenzintervall) in 10 Spielen bei +/- 50% liegen. Nach einer Saison, bei einem angenommenen Wert von 450 Torschüssen pro Saison, schwankt die Vorhersage noch immer um +/-20%.

95% Konfidenzintervall bedeutet, dass in 95% der Fällen die Tore innerhalb der angegebenen Schwankungen liegen. In 5% der Fällen liegen die Tore dementsprechend außerhalb der Schwankungen, also bspw. außerhalb der +/-20% in einer Saison. Diese Ergebnisse führt Maurath auf den Einfluss des Zufalls in der Torerzielung zurück, der von einem Wahrscheinlichkeitsmodell nicht vorhergesagt werden kann. Da die Schwankungen bei weniger Torabschlüssen stärker sind, sind schwächere Teams mit weniger Torabschlüssen auch stärker vom Zufall in der Torerzielung betroffen.

Dieser Artikel soll, wie in der Einleitung beschrieben, Strategien liefern, wie die Chancenverwertung verbessert werden kann. Auch der Zufall lässt sich gezielt nutzen, um mehr Tore erzielen zu können, sowohl in der Torvorbereitung als auch in der Torerzielung.

4.2. Zufall vs. Glück im Fußball

Um den Zufall gezielt nutzen zu können, sollte zunächst zwischen den beiden Komponenten Zufall und Glück unterschieden werden. In den Studien wird der gemessene Zufall als „nicht kontrolliert“ bzw. „unplanbar“ beschrieben. Da die Planbarkeit im Fußball fälschlicherweise im Sinne von „Überlegungen vor einem Spielzug“ verstanden werden kann, wird hier der Zufall als „nicht im maßgeblichen Einflussbereich der offensiven Mannschaft“ definiert. Auch diese Definition zieht keine eindeutige Trennlinie zwischen zufälligen und nicht zufälligen Spielsituationen. Allerdings ist Zufall im Fußball kein binäres Konzept (Zufall & kein Zufall), sondern ein fließender Übergang. Spielsituationen können schließlich in unterschiedlich starker Ausprägung zufallsbehaftet sein. Ab wann eine Spielsituation als zufällig bezeichnet wird, liegt im Auge des Betrachters. Man könnte auch argumentieren, dass sämtliche Aktionen im Fußball zufällig sind, da sie abhängig von den Verhaltensweisen des Gegners sind.

Glück wiederum bezeichnet, dass „aus einer niedrigen, realen Torwahrscheinlichkeit ein Tor entsteht“. Der reale Torwahrscheinlichkeit bezeichnet einen theoretischen Idealwert für erwartete Tore. Ein Tor kann somit zufällig aber nicht glücklich sein. So mündet beispielsweise ein Schuss, der Richtung Pfosten oder Latte fliegt mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit in einem Tor, lässt sich allerdings gleichzeitig als zufällig beschreiben. Ebenso kann die Chance auf eine erfolgreiche Verwertung eines Abprallers durch eine höhere Angreiferzahl im Strafraum erhöht werden, die Torerzielung ist allerdings dennoch zufällig, da der Abpraller nicht im maßgeblichen Einflussbereich des angreifenden Teams liegt.

Ebenso kann ein Tor glücklich aber nicht zufällig sein. Beispielsweise ist die Erzielung eines Freistoßtores zumeist mit einer geringen Torwahrscheinlichkeit verbunden, liegt allerdings im maßgeblichen Einflussbereich des Schützens. Aus diesen Annahmen lässt sich eine Spielweise entwickeln, die zufällig, jedoch nicht auf das Glück angewiesen ist.

4.3. Eine zufällige, aber nicht auf Glück basierte Spielweise

„Goals in football (…) are not considered to be purely random, even if some random influence was involved in the goal scoring process. This means that certain tactical approaches might favour or hamper the occurrence of random goals. A tactical approach could be not to aim at perfectly controlling all offensive actions but to intentionally create uncontrollable situations in order to gain the opportunity to score random goals.“ – Memmert, Daniel in „The influence of randomness on goals in football (…)„

Eine auf Zufall basierte Spielweise wäre insbesondere für unterlegen Mannschaften sinnvoll anzuwenden. Fehlen individuelle Offensivqualitäten, so ist es besonders schwer, qualitativ hochwertige Torchancen aus dem eigenen Ballbesitz herauszuspielen. Deshalb legen die meisten Mannschaften im Fall der Unterlegenheit einen besonderen Fokus auf das Umschaltspiel. Allerdings gibt es in einem Spiel quantitativ weniger Umschaltmöglichkeiten zur Erzielung eines Tores, als es Möglichkeiten zur Torerzielung aus dem kontrollierten Ballbesitz gibt. Folglich wäre es ein großer Vorteil durch die Maximierung des Zufalls ebenso aus Ballbesitzsituationen Torchancen herausspielen zu können.

Das Ziel dieser Spielweise besteht darin, besser auf den Zufall vorbereitet zu sein. Durch absichtlich hervorgerufene chaotische Spielsituationen, wird der Zufall maximiert. Der Vorteil bzw. die Reduzierung des nötigen Glücks tritt dadurch ein, dass das eigene Team besser auf das kreierte Chaos vorbereitet ist. Spieler, die Situationen schneller wiedererkennen, haben einen erheblichen Vorteil gegenüber ihren Gegenspielern. Dadurch, dass der Gegner in unkontrollierte, chaotische Spielsituationen gezwungen wird, kommt dessen strukturelle Überlegenheit weniger zum Tragen. Es geht darum, das gesamte Spiel so zu verändern, dass der Gegner seine typischen Abläufe nicht wie gewohnt umsetzen kann.

Die Chancenverwertung profitiert bei der Maximierung des Zufalls maßgeblich durch die Verbesserung der Effektivität. Aufgrund mangelnder Vorhersehbarkeit ist eine defensive Kontrolle über das Spiel schwieriger aufrecht zu erhalten. Für den Gegner unbekannte Situationen führen eher zu Fehlern in der Defensive. Zudem haben Ballverluste in der Offensive weniger Auswirkungen als in auf Ballbesitz ausgerichteten Spielweisen. Fehlpässe in Ballbesitz sind Teil des Plans und fördern die notwendige Unstrukturiertheit des Gegners. Folglich entstehen gegenüber einem reinen Umschaltspiel „einfacher“ mehr gute Torchancen, was zur Steigerung der Effektivität des individuell unterlegenen Teams führt.

Zur Veränderung des Spielcharakters eignen sich gewisse Spielprinzipien in Ballbesitz, die den Zufall durch häufige unkontrollierbare Spielsituationen erzwingen. Beispielhafte Prinzipien könnten sein: So früh wie möglich mit Ball vertikal/ diagonal attackieren; Freiraum = Dribbelraum; Dribbelräume öffnen, Anspielbarkeit sichern; So viel Dynamik wie möglich, so wenig Kontrolle wie nötig; Erste Aktion nach Ballgewinn in die Tiefe; …