In der Intuition liegt die Kraft – MX

Bereits am 2. Spieltag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen Sandro Wagner und seinem Ex-Klub Bayern München. Über weite Strecken schien die Partie eine klare Angelegenheit, ehe die Bayern in der Schlussphase im Schwabenstadion noch ein blaues Auge davontrugen. Welche Faktoren ihre Dominanz in den ersten 60 Minuten ermöglichten – und welche Probleme schließlich zum späten Einbruch führten – wird im Folgenden analysiert.

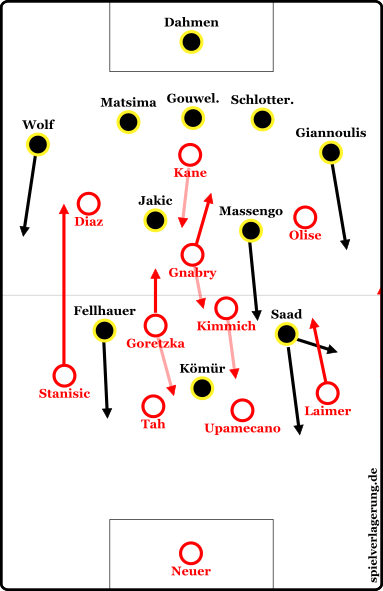

Die Heimelf aus der Römerstadt trat in einer 5-2-3-Grundordnung an: Finn Dahmen hütete das Tor, davor bildeten Matsima, Gouleeuw und Schlotterbeck die Dreierkette. Auf den Flügeln besetzten Wolf und Giannoulis die Schienen, im Zentrum agierten Jakic und Massengo als Achter, die schon gegen Freiburg als Verbindungsspieler extrem überzeugten. Die dynamischen Fellhauer und Saad übernahmen die Rollen als Halbraum-Zehner, während Kömür – eigentlicher Zehner – wieder die Sturmspitze stellte.

Die Grundformationen

Vincent Kompany setzte auf das gewohnte 4-2-3-1: Neuer im Tor, Stanisic und Laimer als Außenverteidiger, flankierend zu den Innenverteidigern Tah und Upamecano. Auf der Doppelsechs agierten Goretzka und Kimmich, während Gnabry – nach seiner starken Leistung gegen Leipzig – die zentrale Zehn übernahm. Díaz und Olise starteten auf den Flügeln, Harry Kane führte die Mannschaft im Sturmzentrum an.

Kimmich sucht die Höhe

Die Anfangsphase wirkte aus Sicht des FC Bayern ungewohnt fahrig. Im tiefen Aufbau aus dem eigenen Drittel tat sich die Mannschaft zunächst schwer gegen das 5-3-2-Angriffspressing des FC Augsburg. Auf der anderen Seite offenbarte Augsburg jedoch ebenfalls Probleme: Vor allem Kömür hatte Schwierigkeiten im Anlaufen der breit agierenden Innenverteidiger, sodass Upamecano ihn mehrfach mit Dribblings überspielen konnte. Die Folgebewegungen blieben in den ersten Minuten jedoch unsauber. Da die Außenverteidiger der Bayern durch die Augsburger Schienenspieler direkt mannorientiert zugestellt wurden, griff man häufig direkt zum langen Ball. Besonders Díaz wurde dabei immer wieder mit diagonalen, langen Bällen gegen Halbverteidiger Matsima gesucht. Doch diese Zuspiele waren noch zu unpräzise, sodass sich in der Anfangsphase mehrere Ping-Pong-artige Sequenzen entwickelten.

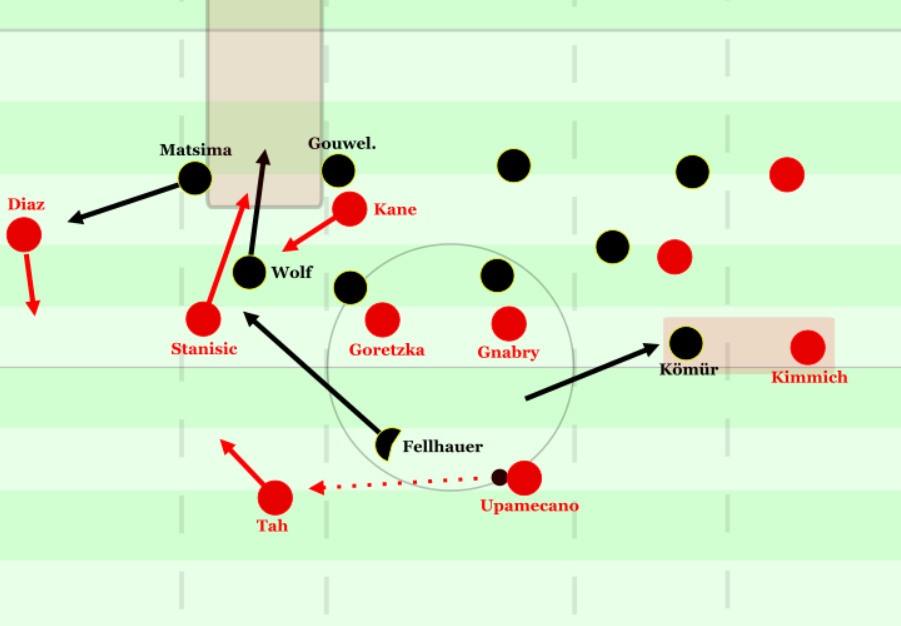

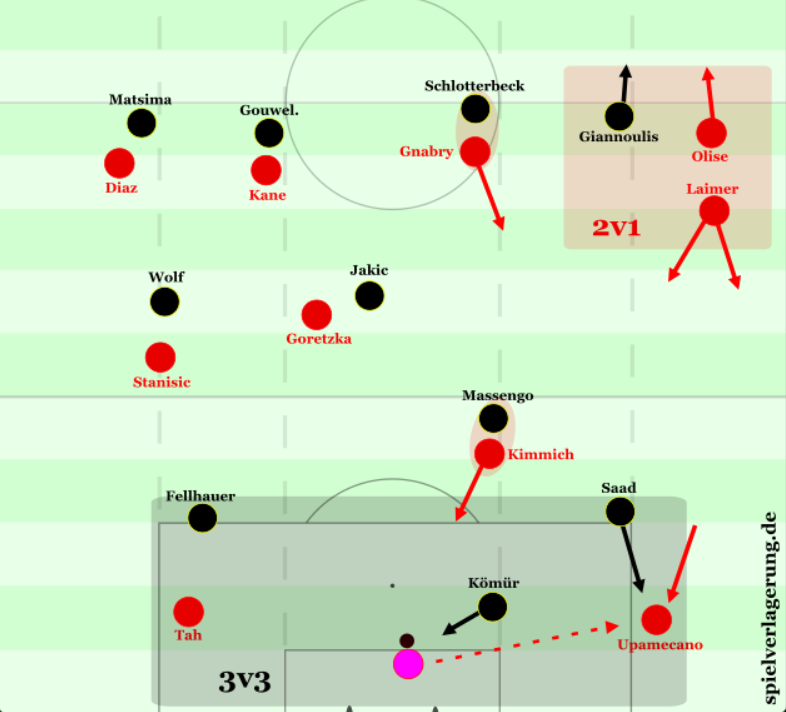

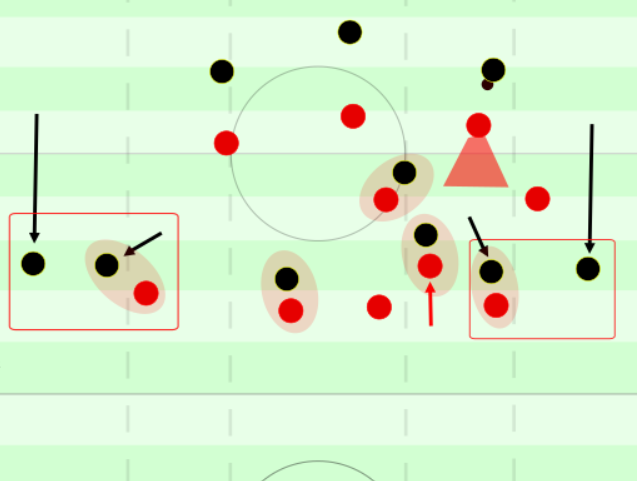

Nach rund sieben Minuten fand die Mannschaft von Kompany zunehmend Kontrolle und konnte höhere Aufbauphasen etablieren. Anders als noch gegen Leipzig formierte sich die erste Aufbaulinie diesmal nicht in einer strukturell angelegten Dreierkette, sondern klassisch über die beiden Innenverteidiger Tah und Upamecano. Kimmich, der sonst häufig als rechter Halbverteidiger in der Dreierkette agiert, positionierte sich dabei zwar nicht ganz auf Höhe der Mittelfeldlinie, aber dennoch deutlich höher und breiter im rechten Halbraum. Diese Anpassung wirkte sich auch auf die Struktur des Augsburger Mittelfeldpressings aus: Das übliche 4-4-2 verwandelte sich phasenweise in ein 4-5-1. Kimmichs Positionierung zog den linken Stürmer Kömür vermehrt in den rechten Halbraum, sodass Fellhauer in der vordersten Pressinglinie zunehmend allein agierte.

Mit dieser Rolle tat sich Fellhauer in den ersten Szenen spürbar schwer. Zwar versuchte er mehrfach, den Passweg von Upamecano auf Tah zu isolieren und das Pressing über bogenartige Läufe auszulösen. Doch mangels konsequentem Schulterblick vor der Pressingauslösung war diese Isolation technisch unsauber umgesetzt. Upamecano konnte Tah immer wieder problemlos quer anspielen. Durch die misslungene Isolation eröffnete sich Tah wiederum die Möglichkeit, diagonal anzudribbeln und Díaz in der Breite einzusetzen – genau jenes Szenario, das durch die gedachte Isolation des Querpasses zwischen Upamecano und Tah eigentlich verhindert werden sollte.

In der Folge musste Matsima als Rechtsverteidiger in der Augsburger Viererkette immer wieder weit auf Díaz herausschieben. Dadurch öffnete sich der Zwischenraum zu Innenverteidiger Gouweleeuw, den Stanisic mit halbräumigen Vorstößen regelmäßig attackierte. Anders als Leipzig schlossen die Augsburger diese Lücke jedoch deutlich besser: Rechtsaußen Wolf ließ sich bei Zuspielen auf Díaz konsequent in eben jenen Zwischenraum zurückfallen und unterband so das Durchschieben wirkungsvoll. Damit verhinderte Augsburg in diesen Szenen das Tiefenspiel der Bayern sehr zuverlässig. Gleichzeitig schob Fellhauer aus der Sturmreihe in den rechten Halbraum bzw. zog Diaz nach innen so sollte er einen Mehrkampf mit Matsima (2v1) bilden, der durch Wolfs strukturorientiertes Einschieben in die temporäre Fünferkette geöffnet wurde. Allerdings war dieser Weg für ihn enorm weit, da er – bedingt durch Kimmichs Herauskippen und seine damit zentrale Rolle als alleiniger Stürmer – tiefer und enger agierte. Entsprechend kam er mehrfach zu spät und konnte im rechten Halbraum kaum in direkte Duelle gehen. Ein Folgeproblem ergab sich daraus, dass Gouweleeuw immer wieder aus dem Zentrum in den Halbraum herausverteidigen musste. Dadurch öffneten sich zentrale Passwege, die die Bayern in dieser Phase jedoch noch nicht konsequent besetzten.

Kömür passt sich schnell an

Als Reaktion darauf passte Kömür nach rund zehn Minuten seine Rolle an. Zwar blieb er grundsätzlich an Kimmich orientiert und hielt eine leicht nach links ausgerichtete Grundposition, doch aus dieser Stellung löste er nun immer wieder diagonal das Pressing auf Upamecano aus. Dadurch konnte man Druck auf Upamecano ausüben, während Fellhauer sich näher an Tah orientieren konnte und so auch den Querpass zwischen den Innenverteidigern stärker unterband. Die Konsequenz: Upamecano sah sich gezwungen, häufiger diagonal in die Breite hoch aufzulösen. Diese Zuspiele wirkten in der Anfangsphase jedoch noch unsauber und entfalteten zunächst wenig Durchschlagskraft.

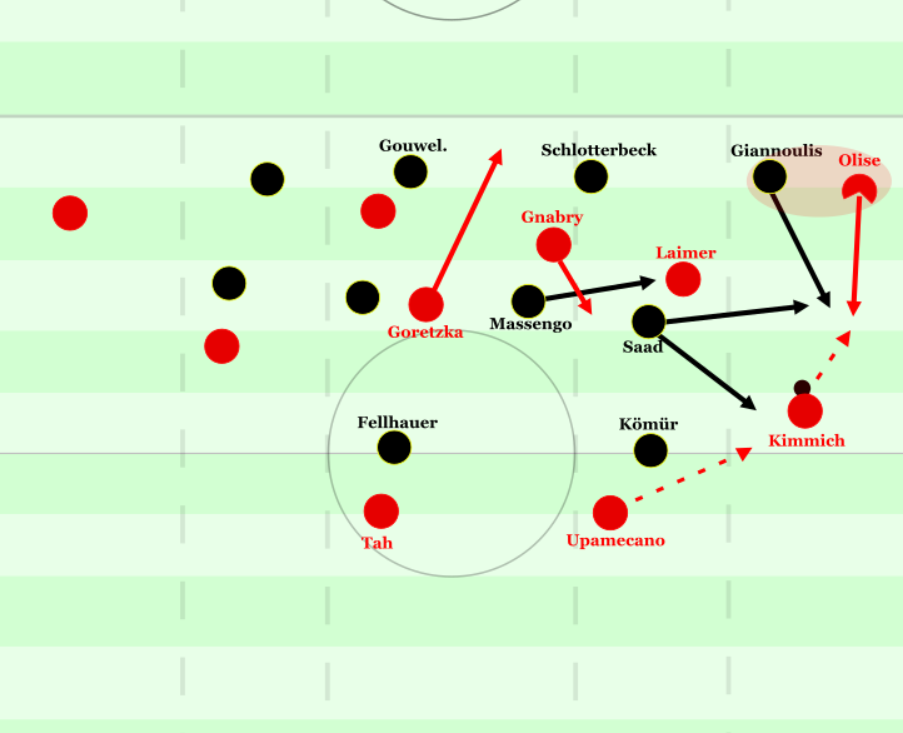

Aus Augsburger Sicht ergab sich indessen zunehmend das Problem, dass Kömür bei seinen Pressingauslösungen aus dem Halbraum große Schwierigkeiten hatte, den Diagonalpass auf Kimmich in der Breite konsequent zu isolieren. Upamecano konnte Kimmich dadurch immer wieder anspielen und so den Pressingrhythmus brechen. Kimmich nutzte diese Situationen mehrfach, um Kömür zu überdribbeln. In der Folge musste Saad aus der Mittelfeldreihe herausrücken und seine Mannorientierung auf Laimer an Massengo übergeben. Diese Übergabe verlief jedoch unsauber, da der Weg für Massengo weit aus dem Zentrum in den Halbraum führte – dennoch fand Bayern Laimer dort zunächst nur selten. Das lag zum einen daran, dass er im Vergleich zu Stanisic in diesen Szenen deutlich statischer agierte. Beim Ballbesitz Kimmichs schob er nicht konsequent in den Zwischenraum zwischen Schlotterbeck und Giannoulis, obwohl sich dieser Raum mehrfach anbot. Stattdessen erfolgte die Auflösung des Spiels vermehrt über Olise auf dem rechten Flügel.

Auch Olise tat sich in der Anfangsphase schwer, da Augsburgs Mehrkampfmechanismen auf seiner Seite deutlich effektiver funktionierten als auf der linken. Giannoulis schob konsequent heraus oder verfolgte Olise direkt, während Saad zusätzlich den Zweikampf von der Seite suchte. Dadurch konnte sich Olise nur selten aufdrehen – und wenn er das nicht kann, treten bekanntermaßen seine Probleme zutage. Dieses Vorgehen hatte jedoch einen Nebeneffekt: Durch den zusätzlichen Mehrkampf löste Saad seine Mannorientierung auf Kimmich immer wieder auf. Kimmich konnte sich dadurch in der Breite freilaufen und wurde von Olise anspielbar, um mit drucklösenden Verlagerungen die Seite zu wechseln. Gleichzeitig zeigten sich zunehmend gute Bewegungen von Goretzka in den bereits angesprochenen Räumen zwischen den Augsburger Innenverteidigern aus dem Zwischenlinienraum heraus. Jakic verpasste es bislang, diese Bewegungen ballfern zu verfolgen – und Kimmich konnte Goretzkas Tiefenläufe bisher noch nicht gezielt nutzen.

Gute Ansätze entwickelten sich über Gnabry, der nach Rückpässen immer wieder aus der letzten Linie in den Zwischenlinienraum abkippte. Dabei traf er auf ein grundlegendes Problem von Schlotterbeck: Zum einen reagierte dieser vergleichsweise langsam auf Abkippbewegungen, zum anderen wies er Antrittsschwächen auf. Außerdem löste er Mannorientierungen häufig zu früh auf, ohne dass eine saubere Übergabe erfolgte. Die Situation wurde zusätzlich verkompliziert: Durch Saads Herausrücken markierte Achter Massengo Laimer, während Jakic durch Goretka gebunden war. Dadurch konnte Gnabry situativ lokale Überzahlsituationen herstellen. In der Folge wurde er nach Rückpässen von Olise auf Upamecano immer wieder gesucht und konnte sich aufdrehen. Schlotterbeck war gezwungen, aggressiv herauszurücken, wodurch im Rücken zusätzliche Räume für Bayern entstanden.

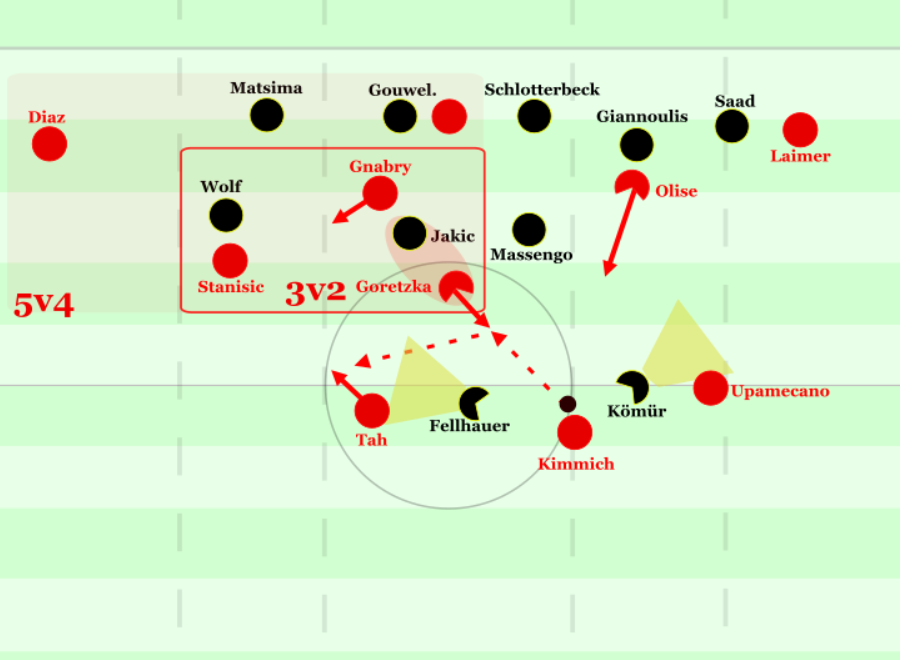

Bayern sucht (doch) den Dreieraufbau

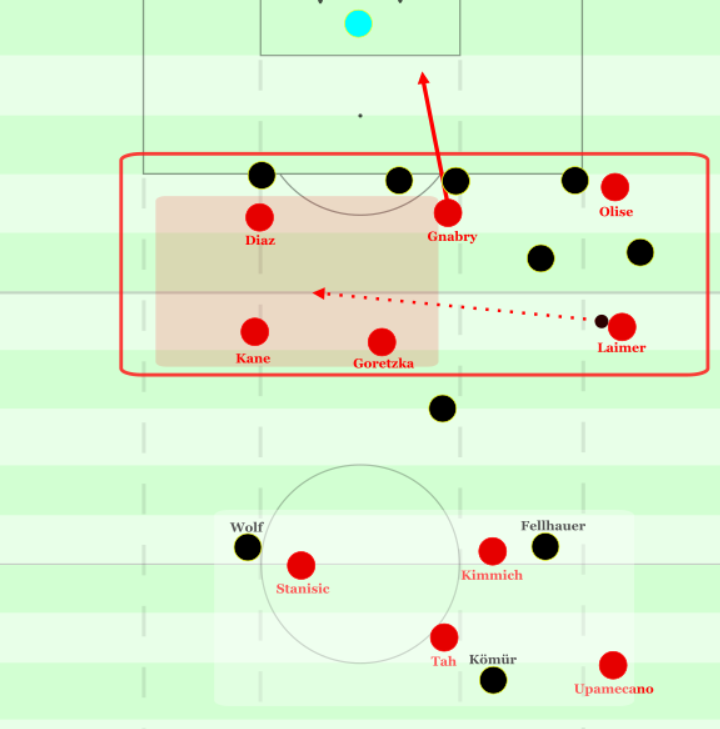

Dass Fellhauer durch Kömürs Anlaufen entlastet wurde, hatte – wie bereits angedeutet – auch Auswirkungen auf seine ballferne Mannorientierung auf Tah, was die Sperrung der Querpässe zwischen den Innenverteidigern deutlich erschwerte. Um dieses Gleichzahlproblem zu umgehen, ließ sich ab circa der 15. Minute Leon Goretzka zunehmend links neben Jonathan Tah fallen, wodurch gegen den Doppelsturm von Augsburg ein situatives 3‑gegen‑2 entstand. Beim Aufbau über die Dreierkette orientierte sich Kömür nun kaum mehr an Kimmich, der sich wie gewohnt immer wieder zwischen Tah und Upamecano fallen ließ. Gegen diese Dreieraufbauform taten sich die Augsburger Stürmer zunächst schwer, da beim Ballbesitz der zentralen Innenverteidiger (Kimmich/Tah) häufig gezielt versucht wurde, den Querpass zuzustellen – was gut funktionierte. Problematisch für Augsburg war jedoch die Nachverfolgung der zentralen Abkippbewegungen von Goretzka oder Kimmich (der nun auch immer wieder zentraler wieder agierte) durch Massengo und Jakic. Dadurch konnte Bayern über das Ablagenspiel auf die Achter die initial isolierten Halbraumverteidiger freispielen. Diese wiederum überdribbelten die erste Pressinglinie und erzeugten so lokale Überzahlsituationen nach diagonalen Dribblings im Halbraum.

Grundsätzlich lässt sich hier betonen, wie gut Bayern diese gruppentaktischen Muster umsetzt. Augsburg agiert in der Verteidigungslinie eigentlich in einer +1-Überzahl, um Abkippbewegungen aus der letzten Linie zu verfolgen und Unterzahlen im Mittelfeld zu vermeiden. Gnabry (und vereinzelt auch Kane) orientierte sich jedoch zunehmend dynamisch tiefer, sobald Goretzka oder Kimmich in der Dreierkette agierten. Seine Abkippbewegungen waren dabei meist diagonal und nicht vertikal, wodurch der eigentliche Gegenspieler – häufig Schlotterbeck – ihm nicht einfach folgen konnte und wollte. Zusätzlich band Kane meist Gouweleeuw, hierbei versäumte Augsburg intuitiv, ihn Schlotterbeck zu übergeben, damit Gouweleeuw Gnabry verfolgen könnte. Rechtsverteidiger Matsima war gebunden, um Díaz in der Breite nicht unbewacht zu lassen, und Wolf klebte eng an Stanisic. Gnabry konnte sich dadurch immer wieder neben oder zwischen die Achter schieben.

Diese Dynamik hatte zur Folge, dass die Augsburger Achter deutlich beeinflusst wurden und sich gerade Jakic intuitiv etwas breiter postierte, um den Passweg auf Gnabry zu isolieren. Dadurch konnten die Abkippbewegungen von Goretzka und Kimmich nicht mehr eng verfolgt werden. Gleichzeitig ließ sich Olise immer wieder neben Massengo abkippen, um diesen zu binden. Dadurch konnte Massengo Goretzka nicht übernehmen, wenn dieser diagonal in Richtung Kimmich abkippte – obwohl er prinzipiell näher an Massengo als an Jakic wäre.

Darüber hinaus wurden Diaz und Olise in der Breite immer wieder in 1‑gegen‑1-Situationen gebracht, die zuvor noch kaum im Spiel sichtbar waren. Grundsätzlich zeigte sich jedoch, dass es Bayern im letzten Drittel schwerfiel, da Augsburg über die einschiebenden Außenspieler im 4‑4‑2 die Tiefe sehr gut besetzte. Probleme entstanden für Augsburg vor allem dann, wenn nach diesen Einschiebemustern Rückpässe zustande kamen und Stanisic bzw. Laimer tiefer agierten. In diesen Momenten war für Wolf und Saad nicht klar definiert, wann sie aus der Fünferkette wieder in die Viererkette zurückschieben, also ihre strukturorientierte Position auflösen und in die Mannorientierung wechseln sollten. In der Folge fanden die Bayern nach Rückpässen immer wieder Halbraumspieler in offenen Räumen vor. Wolf musste dabei mehrfach aggressiv herausrücken, wodurch – die initial zugemachten – Zwischenräume entstanden, da das Herausrücken nicht kontrolliert erfolgte und Außenverteidiger Matsima nicht schnell genug nachrücken konnte. Bayern tat sich jedoch schwer, diese Zwischenräume konsequent zu besetzen, auch wenn Kane teilweise versuchte, in jene Räume zu schieben.

Augsburgs Übergangsproblem

In der Folge wurde Bayern kontrollierter und dominanter, wobei stets der Eindruck bestand, dass noch der berühmte letzte Pass oder ein Moment fehlte, in dem die Augsburger Außenverteidiger einen Schritt zu spät in der Breite waren. In der 28. Minute fiel schließlich das 1:0 für die Gäste, aus einem Problem für Augsburg, das zuvor bereits mehrfach zu gefährlichen Szenen geführt hatte: der Übergang vom Angriffs- zum Mittelfeldpressing beziehungsweise zum tiefen Verteidigen. Das Hauptproblem lag darin, dass Bayern im tiefen Aufbau bewusst – bei Einwürfen war dies besonders auffällig – immer wieder Manuel Neuer einbezog. Kömür löste daraufhin bogenläufig das Pressing aus, während Saad Upamecano übernahm. Dieses 3‑gegen‑3 auf Neuer und die beiden Innenverteidiger hatte jedoch zur Folge, dass Saads eigentlicher Gegenspieler – Laimer – als Überzahlspieler gegen Augsburgs restliche Mannorientierungen agierte.

Laimer (bzw. auf der anderen Seite Stanisic) postierte sich immer wieder leicht vor Olise in der Breite, wodurch eine Art Pärchenbildung entstand und ein 2‑gegen‑1 gegen Augsburgs Außenverteidiger Giannoulis geschaffen wurde. Grundsätzlich ist die Überlegung, eine temporäre Unterzahl in Kauf zu nehmen, dafür aber den Torwart aggressiv anzulaufen, ohne dass eine Unterzahl in der ersten Pressinglinie entsteht, durchaus sinnvoll. Der Knackpunkt im System lag jedoch darin, dass Kömür seine Bogenläufe technisch teilweise unsauber und zu eng ausführte, sodass der Passweg auf Upamecano nicht konsequent isoliert wurde. Hier zeigte sich erneut die Klasse von Manuel Neuer, der den freien Passweg erkannte und selbst spielte – etwas, das andere Teams so nicht lösen könnten. In der Folge musste Saad auf Upamecano herausrücken. Aus seiner halbräumigen Grundposition ergab sich ein diagonaler Pressingwinkel, wodurch der Passweg in der Breite weiterhin nicht isoliert war. Gleichzeitig wurde der Passweg auf den Überzahlspieler Laimer freigegeben. Bayern hatte dieses Muster gut vorbereitet: Wurde Upamecano freigespielt, schob Olise bewusst tief ins Abseits und zog damit intuitiv Giannoulis nach hinten. Gleichzeitig kippte Laimer diagonal in die Breite ab und konnte dadurch nicht vom Griechen übernommen werden. Gnabry kippte ebenfalls diagonal in den Zwischenlinienraum, um direkt eine Anspielstation für Laimer zu bieten. Laimer ist nicht der typische Spieler für Dribblings oder Aufdrehen im Zwischenlinienraum, wohl aber für Ablagenspiele – genau diese wurden hier verlangt, was man auch beim 1:0 beobachten konnte.

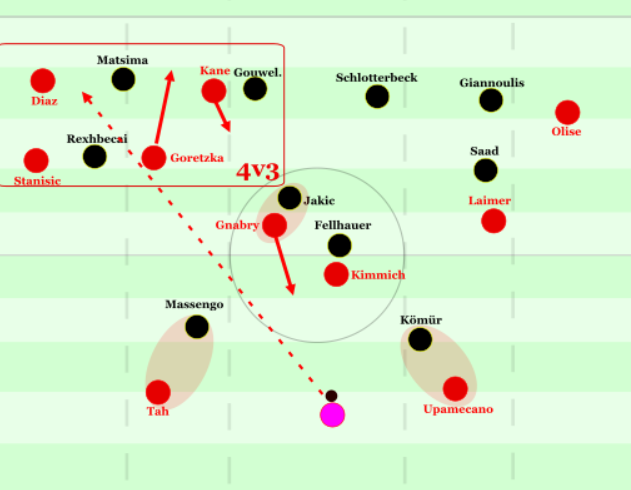

Demensprechend musste entweder Jakic auf die Seite herauspressen – wodurch sich Goretzka mehrmals gefährlich im Zentrum (wie vor dem Gegentor) lösen konnte – oder Saad den extrem weiten Weg nach hinten rückwärtspressen. Allgemein entstand eine gewisse Zweiteilung beim Rückwärtspressen gegen die Spielrichtung (statistisch 101 (!) Tempoläufe gegen die Spielrichtung – mehr als 30 über dem Durchschnitt) : Einerseits der Achter, der den höher platzierten Bayern-Spieler markierte (oben Jakic) und andererseits der tiefer positionierte Außenverteidiger (oben Wolf) sowie die erste Pressinglinie und den nachrückenden Achter. Das hatte zur Folge, dass im Zentrum und auch im ballfernen Halbraum beim tiefen Verteidigen immer wieder Räume offenblieben. Diese nutzten insbesondere Kane und Gnabry beim Abkippen, da der tiefer positionierte Achter durch die mannorientierten Verfolungen im Angriffspressing oft zu spät ins tiefe Verteidigen kam und der Raum daher nicht abgedeckt war. Aus dieser Dynamik heraus leitete Bayern unter anderem das 1:0 ein.

Nach dem 1:0 wirkten die Bayern tatsächlich etwas gelöster. Besonders Olise kam nun besser ins Spiel, da er gegen Giannoulis auf dem Flügel vermehrt ins Zentrum ziehen konnte und so zu eigenen Abschlüssen kam – die Mehrzahl der Münchner Torschüsse fiel in dieser Phase. Gleichzeitig hatte Saad zunehmend Probleme, die Bewegungen von Laimer im Halbraum konsequent zu verfolgen. Auch bedingt durch seine zahlreichen Tempoläufe gegen die Spielrichtung gelang es ihm nicht mehr zuverlässig, in den Zwischenraum zwischen Schlotterbeck und Giannoulis einzuschieben. Dadurch konnte Laimer mehrfach die Tiefe besetzen, Giannoulis enger binden und so wiederum Räume für Olises Dribblings öffnen – das sah man auch beim 2:0. Dass Augsburg in dieser Phase etwas an Kraft verlor, zeigte sich zudem daran, dass Schlotterbeck noch größere Schwierigkeiten als zuvor hatte, Gnabrys Abkippbewegungen aus der letzten Linie zu verfolgen. Der Münchner konnte sich dadurch häufiger im Zwischenlinienraum aufdrehen und selbst ins Dribbling gehen.

Tatsächlich agierte nun zunehmend Massengo in der ersten Pressinglinie statt Fellhauer, der nun als Achter agierte. Massengo zeigte dabei im Durchpressen und in seiner generellen Aggressivität zwar die besseren Ansätze, tat sich jedoch schwerer damit, Tahs breite Positionierungen bzw. dessen Andribbeln zu unterbinden. Mehrfach wurde er entweder aus seiner engen Ausgangsposition von Neuer überspielt oder Tah konnte ihn direkt überdribbeln.

Bayern behält die Kontrolle

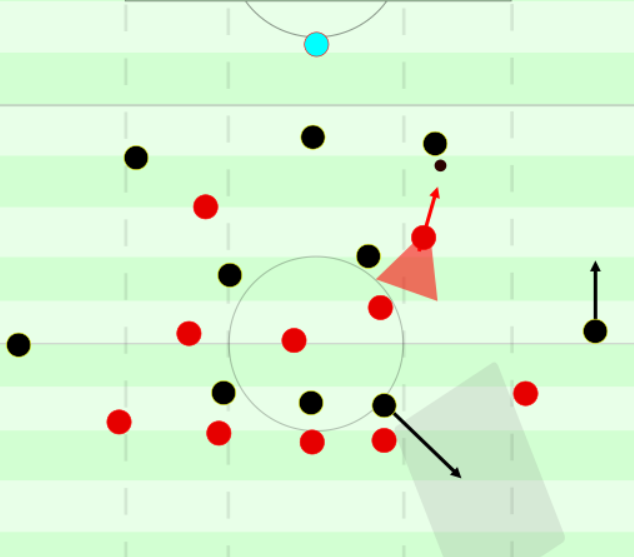

Die zweite Halbzeit begann im Grunde so, wie die erste aufgehört hatte: Bayern baute hoch auf, während Augsburg aus einem Mittelfeldpressing heraus agierte. Die Münchner kontrollierten damit weiterhin das Geschehen. Auffällig war, dass man nun wieder häufiger eine Zweier-Anordnung bei den Bayern sah – vor allem deshalb, weil Neuer im höheren Ballbesitz konsequent in die Torspielerkette eingebunden wurde und so eine Dreierreihe mit ihm entstand. In dieser Phase wurde Neuer nicht mehr konsequent angelaufen, allenfalls lose von Kömür. Die erste Pressinglinie konzentrierte sich vielmehr darauf, die Anspiele auf die Innenverteidiger zuzustellen. Das erwies sich jedoch als suboptimal: Durch die hohen Bewegungen von Goretzka im linken Halbraum – ermöglicht durch die Torspielerkette – entstand dort wiederholt eine 4-gegen-3-Überzahl für die Bayern. Ausschlaggebend war dabei vor allem, dass Augsburg es erneut nicht schaffte, die eigentlich vorhandene Überzahl in der Verteidigungslinie über saubere Übergaben so zu nutzen, dass Unterzahlen im Mittelfeld ausgeglichen werden konnten. Grundsätzlich wäre hier eine Umstellung auf eine strukturell angelegte Fünferkette interessant gewesen, um das Herausrücken aus der Abwehrreihe gen Zehnrraum klarer zu ermöglichen, ohne die Tiefensicherung aufzugeben – infolge hätte man jene Bewegungen Goretzkas direkt mitgehen können, ohne dass man intuitiv ihn irgendwie übernehmen muss.

Infolge verlagerte Neuer immer wieder mit langen Bällen auf die linke Seite zu Díaz. Selbst wenn dieser das direkte Duell mit Matsima nicht für sich entscheiden konnte, entstand aus der nachstoßenden Raute eine gute Staffelung für das Gegenpressing auf den zweiten Ball. Mehrmals konnte sich Bayern zudem über Kane befreien, da Gouweleeuw im Herausrücken Probleme hatte, sobald Kane sich in den Zwischenlinienraum abkippte und so eine drucklösende, horizontale Anspielstation – vor allem für Díaz – bot. Den Raum, den der Niederländer durch sein Vorrücken öffnete, besetzte Goretzka im Nachschieben sofort, sodass Augsburg die Tiefe aus einer Unterzahlsituation heraus nicht mehr sichern konnte – allgemein lässt sich bei Bayern beobachten, dass man immer wieder diese vertikal entgegengesetzten (Letzte Linie kippt ab, Zehnerraum schiebt durch) Bewegungen forciert. Zwar schob Jakic nach langen Bällen konsequent zurück, doch wurde er durch die vorher angelegten Abkippbewegungen von Gnabry im Zentrum immer wieder herausgezogen, sodass sich sein Rückwärtspressingweg erheblich verlängerte und er kaum noch Druck auf Goretzka aufbauen konnte. Aus genau diesem Muster entstand auch die Chance in der 47. Minute.

Blaues Auge für den FCB

Folglich der klaren Spielkontrolle fiel dann auch das 3:0 in der 49. Minute für die Bayern. Mit dem Gegentor in der 51. Minute schien jedoch ein Stück jener Leichtigkeit, die die Münchner seit der Führung ausgezeichnet hatte, verloren gegangen zu sein. In dieser Phase kamen Probleme im Aufbau hinzu: Bayern konnte sich nicht mehr so konsequent und sauber lösen wie zuvor. Hier stellte sich die Frage, ob es für die Spielkontrolle tatsächlich die richtige Wahl war, den Fokus in der Torspielerkette auf direkte, mittellange Auslösungen zu legen – gerade weil das Momentum nun klar auf Augsburger Seite kippte. Mit nachlassender Kraft der Achter wurde deren unterstützendes Anbieten zunehmend seltener, und die Flügelspieler agierten ungeduldiger. Das wiederum lud Augsburgs Außenverteidiger zu aggressivem Herausverteidigen ein – ein Mittel, das die Gäste geschickt nutzten. Dazu kamen wiederholte taktische Fouls, die den Rhythmus der Bayern brachen und Augsburg zusätzlich ins Momentum brachten.

Mit Ball war Augsburg aus dem 3-2-5-Aufbau heraus zwar lange nicht besonders erfolgreich, da das Abkippen der Schienenspieler und die Tiefenläufe der Halbraumzehner zunächst kaum Wirkung erzielten. Doch plötzlich hatten die Bayern-Innenverteidiger wieder deutliche Probleme mit langen Bällen (ähnlich wie gegen Leipzig), und vor allem Saad konnte mehrere zweite Bälle erlaufen. Auffällig war zudem, wie schwer sich die Münchner Verteidiger damit taten, nach

unterbundenen Tiefenangriffen klare Klärungsaktionen zu spielen. Hauptursache war, dass kaum noch ballnahe Anschlussbewegungen im Anschluss an solche Szenen stattfanden – insbesondere von Kimmich und Goretzka. Dadurch waren die Innenverteidiger gezwungen, unkontrolliert lange Bälle zu schlagen, die Augsburgs Halbraumzehner aufgrund der seitlichen Begrenzung (Seitenlinie) deutlich einfacher im Gegenpressing verteidigen konnten.

Allgemein war in der Schlussphase der deutliche Fitnessabfall bei Goretzka und Kimmich spürbar. Besonders im Verfolgen der Abkippbewegungen von Jakic oder Massengo gelang es den beiden kaum noch, die Mannorientierungen eng zu halten. Dadurch konnten Augsburgs zentrale Spieler erstmals im Spiel konstant angespielt werden und über Ablagen im Dreieck auf die Halbverteidiger weiterleiten. So wurde die erste Pressinglinie der Bayern immer wieder gezwungen, die aufrückenden Halbverteidiger im Dribbling zu verfolgen – was zusätzliche Räume und Dynamik für Augsburg eröffnete.

Grundsätzlich hatte aber auch Bayern in der Schlussphase weiterhin seine Phasen, gerade wenn man über Verlagerungen das Spiel öffnen konnte. Dabei kam ihnen zugute, dass sich Augsburg nun nicht mehr geschlossen zurückzog, sondern verstärkt mannorientiert verteidigte und selbst weite Abkippbewegungen der Bayern bis in die letzte Linie hinein verfolgte. Dadurch entstanden für München immer wieder Räume im Rücken der Verteidiger, die man teils auch besetzen konnte – ein weiteres Tor sprang jedoch nicht mehr heraus.

Einige voreilige Zuspiele der Außenverteidiger oder Achter – teilweise fast auf Verdacht in den Zwischenlinienraum auf Kane oder Gnabry gespielt – konnten Massengo und Co. in dieser Phase immer wieder abfangen, zumal das Timing jener Zuspiele häufig ungenau war. Daraus ergaben sich für Augsburg gefährliche Umschaltsituationen: Die Halbraumzehner Saad und Fellhauer schoben sowohl ballnah als auch ballfern sofort durch, wodurch die bayerische Innenverteidigung im Umschalten regelmäßig auseinandergeschoben wurde. Auf diese Weise öffneten sich zentrale Bahnen für durchstoßende Bewegungen, wie etwa von Jakic beim 2:3-Anschlusstreffer, der genau aus einer solchen Szene resultierte. Ein wesentlicher Grund für Bayerns Probleme im Gegenpressing lag dabei in der Positionierung von Kimmich: Er ließ sich mit Ballbesitz immer wieder tiefer fallen, verpasste es jedoch nach Ballverlusten, seine Staffelung anzupassen und aggressiv nach vorne zu verteidigen. Gerade im Raum zwischen Angriff und Mittelfeld fehlte dadurch oft der unmittelbare Zugriff. Auch Pavlović offenbarte Defizite in diesem Bereich: Seine Orientierung im ballorientierten Verschieben nach Ballverlusten war mehrfach unzureichend und verhinderte eine konsequente Kompaktheit im Gegenpressing.

Pavlović tat sich in dieser Phase merklich schwer damit, die abkippenden Bewegungen von Tietz im Zwischenlinienraum rechtzeitig aufzunehmen und sauber einzuschätzen – hier fehlte häufig der Schulterblick nach hinten. Infolgedessen musste immer wieder Stanisić, der nun zunehmend als Halbverteidiger in der 5-2-3-artigen Systematik agierte, aggressiv herausrücken. Dadurch öffneten sich jedoch Räume für Fellhauer in der Tiefe, die mehrfach gefährliche Ansätze für Augsburg ermöglichten.

Kurz vor Ende bildete Augsburg zudem immer wieder 2-gegen-1-Situationen in der Breite, wenn die Schienenspieler aufschoben und von den Halbraumzehnern unterstützt wurden. Bayern tat sich schwer, diese Unterzahl direkt auszugleichen. Zwar ließen sich die Außenstürmer – die ursprünglich die Passwege der Halbverteidiger in den Halbraum blocken sollten – regelmäßig weit zurückfallen, sodass situativ sogar eine 6-2-2-Ordnung entstand. Dennoch blieb die temporäre Überzahl in der Breite durch die weiten Übernahmewege in die Verteidigungslinie immer wieder bespielbar und führte zu einigen Boxaktionen der Augsburger. Gerade in den letzten Minuten wäre es vermutlich sinnvoller gewesen, strukturell auf eine Sechserkette umzustellen oder zumindest die mannorientierte Verfolgung der Halbverteidiger aufzugeben und stattdessen die Schienenspieler enger zu binden, um diese Boxaktionen konsequenter zu unterbinden. Dass die Bayern diese Szenen letztlich noch wegverteidigten, brachte ihnen am Ende die drei Punkte.

Fazit

Das Spiel ist schwer zu beurteilen: Bayern machte es sehr lange hervorragend und führte mit 3:0, ehe Augsburg plötzlich ins Spiel fand und knapp am Ausgleich vorbeischrammte. Den Momentumverlust der Bayern lässt sich aber irgendwie auch leicht erklären: Sobald die Zahl erfolgreicher Aktionen zurückgeht, nimmt die Stabilität der Mannschaft ab und das Selbstverständnis leidet. Kommen ein oder zwei Fehlentscheidungen in Bewegungsabläufen hinzu oder wird die Wahl eines Passes unsicher, geht der entscheidende Rhythmus verloren, den das Team benötigt und da ist der komfortable Spielstand auch eher zweitrangig.

Konkret zeigen sich diese Effekte in Punkten wie der Gegenpressing-Problematik, der Anfälligkeit für lange Tiefenbälle oder den technisch unsauberen Klärungen. Individuell ließen sich solche Situationen (die ganz normal sind) – dank der hohen Qualität der Spieler – in den ersten 60 Minuten meist noch kompensieren, da gruppentaktische Auffangmuster Fehlerquellen lange ausgleichen können. Ändern sich diese Muster jedoch, etwa durch gegnerische Anpassungen oder eigene Wechsel, spürt man deutlich, dass der Rhythmus schwindet und Fehler stärker ins Gewicht fallen. Meine These lautet daher: Nicht die einzelnen Fehler sind das Problem der Bayern, sondern die Kipp- und Auffangmuster.

Man darf aber auch den FC Augsburg nicht außer Acht lassen. Gerade nach dem 0:2 wirkte zunächst die Luft raus, doch nach der Halbzeit und dem 0:3 machte der Anschluss etwas mit dem Team. Den Fuggerstädtern gelang es zunehmend, den berühmten „Schritt schneller“ zu sein – sowohl im Vergleich zur ersten Hälfte als auch zum Gegner. Das mag einerseits daran liegen, dass sie nun wirklich „nichts mehr zu verlieren hatten“, andererseits an der Ansprache oder an taktischen Anpassungen, die jedoch nie isoliert wirken. Ein Grund für den kleinen Aufschwung war zudem die abnehmende Fitness bei Bayern, gepaart mit gezielten Wechseln bei Augsburg: Mit Kade, Tietz und Banks brachte man frische Impulse ins Spiel. Hätten die Augsburger nicht die nötige taktisch-strukturelle Grundlage gehabt, wäre diese Eigendynamik aber auch kaum so stark geworden. Am Ende gewann Bayern verdient mit 3:2 und 4,24 zu 0,51 xG – auch wenn man aus der Sicht vom FCB sagen muss, dass es unnötig spannend wurde.

Gute Besserung an Robin Fellhauer!

MX machte sich in Regensburg mit seiner Vorliebe für die Verübersachlichung des Spiels einen Namen. Dabei flirtete er mit der RB-Schule, blieb aber heimlich immer ein Romantiker für Guardiolas Fußballkunst.

Keine Kommentare vorhanden Alle anzeigen