Aspektanalyse: Ballfern-Fokus im englischen Restangriff – MX

Progression hat immer zwei Seiten. Im Rahmen des U21-EM-Finales werfen wir heute einen Blick auf die Restverteidigung der deutschen U-Nationalmannschaft – und darauf, wie England gezielt deren Restangriffssicherung unter Druck setzte.

Durch einen späten Treffer von Rowe in der 92. Minute unterliegt Deutschland England im Finale der U21-Europameisterschaft 2025 – trotz einer Aufholjagd nach 0:2-Rückstand zur Pause. Einen wesentlichen Anteil am Halbzeitrückstand hatte der phasenweise Kontrollverlust nach eigenen Ballverlusten. Wir schauen genauer hin: Hier der erste Teil zum Thema Restverteidigung von Deutschland bzw. Restangriff von England.

2-4-4/2-1-4-3 im deutschen Aufbauspiel

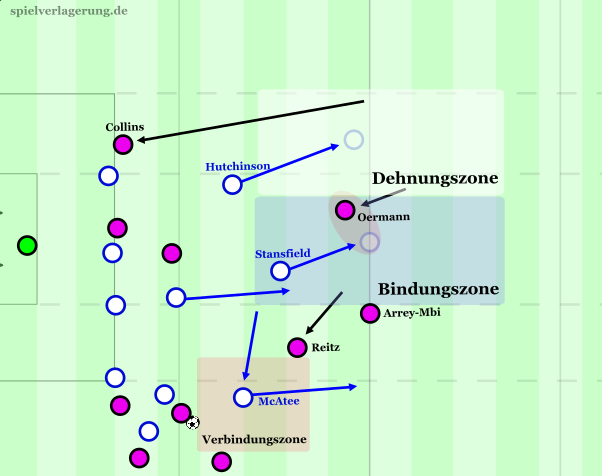

Aus dem tiefen 2-4-4-Aufbau heraus entwickelte sich im höheren Progressionsspiel zunehmend eine 2-1-4-3-Staffelung. Auffällig dabei: das extrem breite Vorschieben des ballnahen Außenverteidigers (meist Brown) bis in die letzte Linie sowie das halbraumorientierte Aufrücken des ballfernen Pendants (meist Collins) tief ins letzte Drittel. Ergänzt wurde diese Struktur durch das situative, ballnahe Aufrücken von Reitz oder Martel in die Achterräume – mit teils deutlicher Präsenz zwischen den Linien.

Im Umkehrschluss oblag dem ballfernen Part im Falle eines Ballverlusts die Absicherung hinter dem eigenen Flügelspieler bzw. vor der Innenverteidigung. Die Umsetzung dieses asymmetrischen Mechanismus wirkte phasenweise unsauber: Sowohl Martel als auch Reitz rückten in einzelnen Szenen zu spät zentral ein oder ließen sich in vertikalen Staffelungen – insbesondere bei schnellen Aufbauphasen – zu weit in die Höhe treiben. Dadurch entstanden teils auffällig große Abstände zwischen dem absichernden Sechser und der Innenverteidigung. Situativ fehlte es zudem am sauberen Scanning beim Aufschieben, was eine adäquate Einschätzung des Abstands zur letzten Linie erschwerte.

England mit simpeler Rest-Angriff-Besetzung

Im Mittelfeldpressing sowie im tieferen Verteidigen formierten sich die Engländer in einem 4-4-1-1. Bereits hier wurde deutlich, dass der einzige klar angelegte »Zocker« im Offensivverbund Stürmer Stansfield war. Seine Rolle lässt sich primär als Raumöffner beschreiben: ein Spieler, der nach Ballgewinnen sofort Tiefe attackiert, dabei Innenverteidiger mitzieht, und gegen den Ball versucht, Innenverteidiger durch rückfallende Bewegungen aus der absichernden Position zu ziehen.

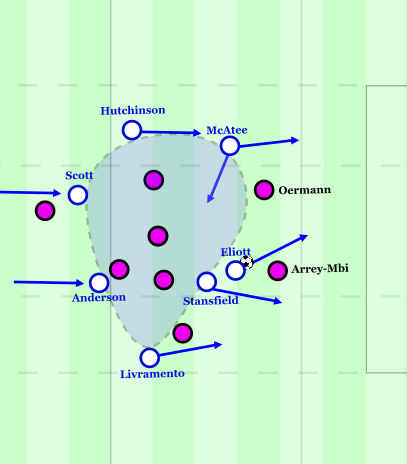

Teilweise agierte Stansfield dabei so tief, dass sich die Systematik situativ zu einem 4-4-2 verschob – mit ihm auf einer Linie neben Zehner McAtee. Letzterer war im Übergangsspiel klar als Verbindungsspieler im Restangriff eingebunden und schob regelmäßig in den ballnahen Halbraum. Ziel war es, vertikale Anspielbarkeit herzustellen – entweder mit Aufdrehen und Dribblings oder über Ablagen, um die erste Anschlussaktion nach Ballgewinn sauber einzuleiten. Die Spielrichtung sollte gehalten, technische Fehler vermieden und Linien gebrochen werden. Situativ postierte sich der Zehner auch im Halbraum etwas höher – insbesondere in diesen Szenen kann man auch Achter Scott und Anderson als Verbindungsspieler identifizieren, gerade nach zweiten Bällen in der Box suchten sie vertikale oder diagonale drucklösende Verbindungen.

Die Achter schoben infolge dieser Verbindungspässe auch schnell nach, um sofort weitere Anspieloptionen in den Zwischenräumen herzustellen. Der ballferne Flügelspieler agierte zockend und positionierte sich tendenziell höher in der Vertikal-Anordnung. Rollenmäßig war er als Breitengeber angelegt – entweder mit diagonalen Läufen in den offenen Halbraum oder durch unmittelbares Breitemachen nach der Balleroberung. Ziel war es, die gegnerische Kompaktheit gezielt aufzubrechen: einerseits durch das permanente Ausnutzen des ballfernen Aufschiebens der deutschen Außenverteidiger in die letzte Linie, andererseits durch das Schaffen von Räumen für Seitenverlagerungen oder diagonale Zuspiele hinter die Kette.

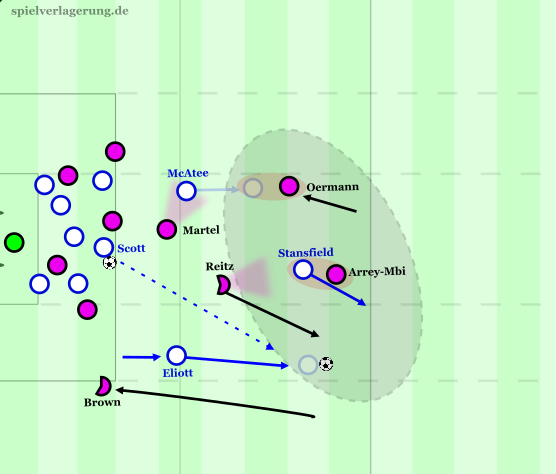

Gerade das diagonale Durchschieben entwickelte sich zur dauerhaften Belastung für die deutsche Innenverteidigung – insbesondere, weil es häufig synchron erfolgte: Stansfield band mit breitenräumigen Bewegungen einen Innenverteidiger, während der ballferne Flügelspieler horizontal oder vertikal in den geöffneten Raum hineinstieß. Diese abgestimmten Bewegungsmuster erzeugten wiederholt Dynamik gegen die deutsche Staffelung – und erhöhten die Fehleranfälligkeit in der Restverteidigung spürbar. Durch die ballferne Überladung traten auch strukturelle Schwächen in der zentralen Kompaktheit zutage: Die Abstände zwischen Oermann und Arrey-Mbi gerieten wiederholt zu groß, die Staffelung wirkte unsauber. Genau diese Lücken visierten Scott und Anderson durch zentrales Durchschieben konsequent an.

Allgemein lässt sich besonders Verbindungsspieler McAtee innerhalb der Restangriffsstruktur als eine Art Hybridspieler bezeichnen: Nach seinen ballnahen, verbindenden Bewegungen schob er häufig diagonal im Halbraum durch, um zusätzliche Präsenz und Tiefe zu erzeugen. Das hatte vor allem zur Folge, dass diese Läufe von den tiefen deutschen Zentrumsspielern – hier Reitz – oder den Innenverteidigern diagonal mitverfolgt werden mussten – was die Kompaktheit der Systematik beeinträchtigte und das Zentrum bzw. die Zwischenräumen der deutschen Innenverteidigung für Tiefenläufe von Stürmer Stansfield oder für nachstoßende Achter zugänglicher machte. Den dadurch geöffneten Raum musste insbesondere der aufgerückte deutsche Achter – wie in diesem Fall Martel – schnell wieder schließen, was schon früh im Spiel hohe Kraft- und Laufaufwände forderte.

Asymmetrie schafft Zugriffsprobleme

Grundsätzlich ist das beidseitige Aufschieben der Außenverteidiger aus progressionslogischer Sicht nachvollziehbar. Problematisch wurde es jedoch im Zusammenspiel mit der eigenen Restverteidigung – speziell im Kontext der englischen Struktur im Restangriff. Vor allem das extrem weite, ballferne Aufrücken erwies sich im Nutzen-Gefahr-Verhältnis als nicht lohnend: England kam immer wieder über genau diesen Raum in die Tiefe, weil nach Ballgewinnen gezielt und sehr schnell in die ballferne Diagonale gesucht wurde.

Dass diese Zuspiele auch regelmäßig durchkamen, lag nicht nur an der guten Körperhaltung von Scott und Anderson im Zentrum – die sich nach der Ballannahme konsequent diagonal in Richtung ballferner Seite orientierten –, sondern auch an der zu offenen Staffelung der deutschen Mannschaft im letzten Drittel.

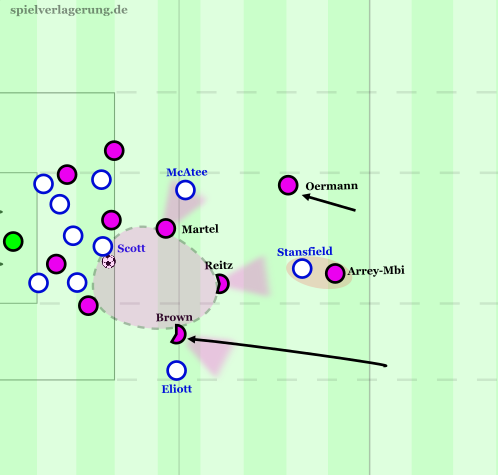

Dass sich die englischen Zentrumsspieler nach Ballgewinnen sofort ballfern aufdrehen konnten, lag vor allem daran, dass es sich dabei um drucklösende Bewegungen handelte – also weg von der deutschen Ballung. Martel und Reitz agierten, wie zuvor beschrieben, in der Restverteidigung asymmetrisch: Einer schob ballnah situativ nach vorne, der andere sicherte ab. Diese Aufschiebbewegungen erfolgten jedoch meist nicht zentral, sondern leicht ballnah versetzt. Dadurch fehlte im unmittelbaren Gegenpressing der zentrale Zugriff – insbesondere auf jene Aufdrehbewegungen.

Dass es überhaupt zu diesen Umschaltmomenten kommen konnte, war häufig das Resultat deutscher Flanken, die an diesem Tag äußerst ausbaufähig waren (nur 6 von 42 kamen an). Nach den größtenteils souveränen Klärungen durch die beiden englischen Innenverteidiger Quansah und Cresswell – beide mit starker Präsenz in der Luft – landete der Ball häufig im Rückraum, zentral auf Höhe der Sechzehnerlinie. Genau dort warteten Anderson und Scott, gut postiert für den zweiten Ball. Dementsprechend stellt sich die Frage, warum Deutschland diesen Raum in dieser Form preisgab.

Ein zentraler Faktor lag in der Rollenverteilung der beiden deutschen Zentrumsspieler nach Ballverlust: Der ballnahe Akteur fokussierte sich nach Ballverlust überwiegend auf Verbindungsspieler McAtee (vor allem bedingt, dass McAtee meist zentral bewegte) – entweder durch direkte Mannorientierung oder durch das Zustellen des diagonalen Passwegs in den ballnahen Halbraum. Der ballferne, tiefere Zentrumsspieler (hier: Reitz) hingegen agierte raumorientiert und positionierte sich leicht diagonal ballfern, um den direkten Passwef zu Stürmer Stansfield zu blockieren oder dessen mögliche Abkippbewegungen aufzunehmen. Ziel war es, die Innenverteidiger aus dem Herausrücken herauszuhalten und sie so zu entlasten.

In der Realität neigten allerdings sowohl Oermann als auch Arrey-Mbi dazu, Stansfield sehr eng zu verfolgen – was die raumorientierte Positionierung des ballfernen Sechsers partiell entwertete. Ballnah war die Fokussierung auf McAtee durch den deutschen Zentrumsspieler zunächst sinnvoll, da sich dieser regelmäßig tief im Halbraum bewegte. Problematisch wurde es jedoch in jenen Momenten, in denen McAtee nach englischem Ballgewinn und diagonaler, ballferner Auslösung sofort in die Tiefe startete: Diese Bewegungen liefen häufig im toten Winkel des deutschen Sechsers – und wurden deshalb nicht konsequent verfolgt.

Die Folge: Arrey-Mbi musste aus der Kette herausrücken, um McAtee aufzunehmen. Damit entstand eine situative 2-gegen-2-Konstellation in der letzten Linie – exakt jene mannorientierte Gleichzahl, die durch die vorgelagerte Staffelung der Sechser eigentlich verhindert werden sollte.

Grundsätzlich orientierte sich der tiefere, absichernde Zentrumsspieler – wie in der oben beschriebenen Szene – häufig am durchschiebenden (ballfernen) Flügelspieler. Auch hier zeigte sich jedoch ein strukturelles Problem: Die diagonalen Läufe der ballfernen Flügelspieler erfolgten oft aus dem toten Winkel des tiefen ZMs heraus. Entsprechend war der Zugriff nur eingeschränkt – und der Zweikampf oft nur von hinten -möglich, der Zeit- und Raumvorteil für den durchschiebenden Flügelspieler hingegen deutlich. Diese Dynamik traf auf eine bereits mannorientiert bedingte 2-gegen-2-Gleichzahl in der letzten Linie – wodurch sich die deutsche Reststruktur als zunehmend anfällig gegen die tiefen Staffelungen der Engländer nach deutschen Flanken erwies.

…Ausgangsproblematik: Ballferne Bewegungen der Außenverteidigung

Die Ausgangssroblematik bleibt aber weiter das breite, bis letzte Linie afuschieben der balflernen Außenverteidiger von Deutschland wie hier Brown, wodurch einerseits die Halbspur für den ballfernen Flügelspieler im Umschaltspiel offen war. Grundsätzlich sorgte gerade diese ballferne Bewegung dafür, dass der direkte und kollektive Zugriff im Gegenpresisng für Deutschland kaum möglich war, weil sich die Raumgreifheit ums Zentrum herum nicht ergab.

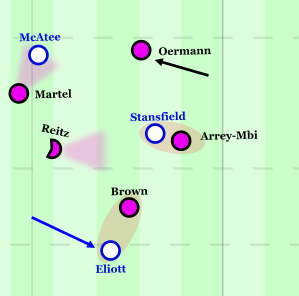

Grundsätzlich kann man ein Fragezeichen hinter das ballferne Durchschieben von Brown und Collins setzen. Meist positionierten sie sich in der Breite auf Höhe der Boxmitte – ohne jedoch zentral-diagonal in den Strafraum einzurücken. Die direkte Boxpräsenz wurde durch diese Bewegungen folglich kaum erhöht, zumal Deutschland in vielen Szenen ohnehin gezielt über Flanken Woltemade suchte.

Die Idee dahinter: am langen Pfosten für zweite Bälle präsent sein. Prinzipiell ist das legitim, doch die Umsetzung führte häufig zur engen Pärchenbildung mit dem ballfernen deutschen Flügelspieler, der denselben Raum anvisierte. Diese Duplizierung brachte kaum Ertrag – auch, weil England konsequent vertikal klärte und somit keine losen Bälle zur ballfernen Seite durchrutschten.

Wünschenswert wäre gewesen, wenn Brown und Collins ballfern etwas tiefer und leicht diagonal eingerückt agiert hätten. Dadurch hätte man mehrere strukturelle Vorteile kombiniert: Zum einen wäre der ballferne Zugriff rund um die Box besser abgesichert worden – insbesondere durch das Auflösen der Gegenpressing-Isolation jener Außenverteidiger. Zum anderen hätte sich rund um die Rückraumspieler (Scott, Anderson) ein Gegenpressing-Kreis formen können, der unmittelbaren Zugriff bzw. Isolation von Diagonalität nach abgewehrten Flanken ermöglicht hätte.

Hinzu kommt: Durch eine etwas tiefere Positionierung wäre man näher in der Vertikal-Positonierung an den ballfernen englischen Flügelspielern gewesen – die sich ohnehin stark an der Höhe der deutschen AVs orientierten. Diese hätten dann vermutlich im Laufe des Spiels höher agiert, was zur Folge gehabt hätte, dass Deutschlands AVs gar nicht erst bis in die letzte Linie hätten aufrücken müssen, sondern sie in ballferner Manndeckung kontrollieren konnten.

Einordnung

Grundsätzlich ist es bei der Betrachtung der Restverteidigung immer eine heikle Angelegenheit: Man bewertet eine Progressionsstruktur im Hinblick auf ein mögliches, noch nicht eingetretenes Negativszenario – den Ballverlust. Und doch sind es genau diese Szenarien, die auf höchstem Niveau, gerade in Finalspielen, häufig den Unterschied machen: Viele Endspiele werden zumindest indirekt über Kontrollverluste nach eigenen Ballverlusten entschieden.

Auch in diesem Spiel war deutlich zu erkennen, dass England aus genau solchen Situationen gefährliche Umschaltaktionen generieren konnte. Zwar führte keine davon zu einem Gegentor, dennoch wäre es zu kurz gegriffen, daraus zu schließen, das Thema sei damit irrelevant. Denn gerade in der ersten Halbzeit verlor Deutschland nach eigenen Ballverlusten wiederholt die Kontrolle über das Spielgeschehen – sowohl in puncto Raumaufteilung als auch im Momentum.

Dabei ist allgemein festzuhalten, dass sich mit vergleichsweise einfachen Anpassungen durchaus strukturelle Stabilität in Puncto Restverteidigung herstellen lässt: Beispielsweise hier durch eine konservativere Positionierung der ballfernen Außenverteidiger sowie eine leichte Korrektur der asymmetrischen Absicherung im Zentrum.

Auffällig war, dass die Unsicherheit im Absicherungskonzept sich deutlich auf die Innenverteidiger übertrug: Diese agierten zunehmend mannorientiert – ein typisches Muster, wenn alternative, strukturorientierte Bezugspunkte fehlen. Statt eines kollektiven Verteidigungsverhaltens dominierte das individuelle Greifen zum Gegenspieler. England konnte das gezielt ausnutzen, etwa durch abkippende Bewegungen von Stürmer Stansfield, das Mitziehen eines Innenverteidigers sowie das situative Durchschieben von McAtee in die Räume hinter den Außenverteidigern. Gerade durch diese Dynamiken entstand immer wieder die Gefahr, dass sich die Innenverteidigung zu weit herausziehen ließ und die Tiefe hinter der Kette offenstand.

In einigen Momenten gelang England dadurch ein schnelles Umschalten über Dribblings, was, wie bereits erwähnt, zu einigen Chancen führte. Im Restangriff verfügte England über eine einfache, aber effektive Zonenstruktur, mit der die unterschiedlichen Spielertypen gut eingebunden wurden: Wandspieler Stansfield als Binder, schnelle Flügelspieler als Dehner und ein technisch starker Zehner McAtee als Verbindungsspieler. Grundsätzlich hätte man aber daraus durchaus mehr Ertrag schlagen können. Das Herausziehen der deutschen Innenverteidiger und das Nachbesetzen durch Zehner McAtee wurde in den Laufwegen oft angedeutet, aber kaum long-line konsequent gesucht – was vermutlich auch an der insgesamt eher flachen, auf Ballbesitz ausgerichteten Spielausrichtung Englands lag. Ein Hang zu mehr Pragmatismus nach Ballgewinnen, wäre hier wünschenswert gewesen, das gilt etwa auch bei Diagonalbälle auf durchschiebende ballferne Flügelspieler (die man öfter flach nach Boxverteidigung einsetzen konnte), die man noch deutlich öfter suchen hätte können.

Andererseits schob England mit den nachrückenden Linien sehr gut mit, sodass man auch bei erfolglosen Kontern relativ schnell wieder in ein strukturiertes Angriffspressing übergehen konnte oder selbst ins gruppentaktische Gegenpressing.

Besonders hervorzuheben sind die Achter sowie die Außenverteidiger: Letztere schoben bei Kontern häufig mit hohem Tempo halbräumig bis in die Box durch, was extern viel Intensität im Umschalten erzeugte und die deutsche Verteidigung unter Druck setzte. Dieses halbräumige Durchschieben der Engländer nach Ballgewinn sorgte allgemein für einen guten Gegenpressing-Zugriff, da man raumgreifend rund um den deutschen Block agierte und so eine effektive Zugriffsstruktur aufbaute. Das Prinzip, nur halbräumig im Umschalten nachzuschieben, ermöglichte zudem gute diagonale Optionen.

Hier sei zudem erwähnt, dass Elliott und Hutchinson im Umschaltspiel oft inverse Dribblings suchten – begünstigt durch das teils zu hohe Aufrücken der deutschen Achter, das Räume im Zwischenlinienraum öffnete. Diese Aktionen standen häufig in Verbindung mit Kreuzbewegungen von Stansfield als Tiefeoption sowie einem diagonalen Abkippen in den Zwischenraum des ballfernen Halbraumspielers. Dadurch entstanden gute Passoptionen und der zentrale Dribblingweg Richtung Tor wurde häufig geöffnet.

MX machte sich in Regensburg mit seiner Vorliebe für die Verübersachlichung des Spiels einen Namen. Dabei flirtete er mit der RB-Schule, blieb aber heimlich immer ein Romantiker für Guardiolas Fußballkunst.

Keine Kommentare vorhanden Alle anzeigen