Umstellungs- und Wandspielwahn – MX

Am letzten Spieltag der Gruppenphase der U21-EM kam es in Gruppe A zum Duell um den Gruppensieg zwischen Spanien und Italien. Am Ende stand Spanien an der Spitze – das 1:1 am Montagabend reichte ihnen dank der besseren Tordifferenz.

Das Duell zwischen Spanien und Italien wurde nicht nur als bislang bestes Spiel der Europameisterschaft gehandelt, sondern bot auch einen kleinen Vorgeschmack auf das, was beiden Teams bevorsteht, wenn sie in der Slowakei um den Titel mitspielen wollen.

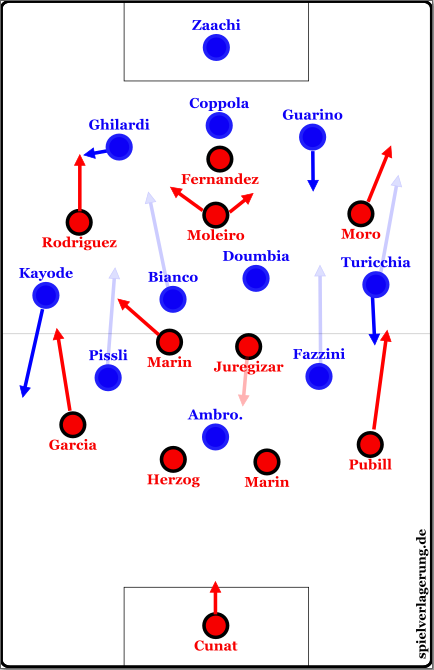

Spaniens Trainer Santi Denia schickte seine Mannschaft in einem 4-2-3-1-Formation aufs Feld: Cunat hütete das Tor, davor bildeten Rafa (Marín) und Herzog die Innenverteidigung, flankiert von Garcia und Pubill auf den Außenpositionen. Im zentralen Mittelfeld agierten Jauregizar und Marín als Doppel-Sechs, während Molerio auf der Zehn spielte. Rodriguez und Moro besetzten die Flügel, Roberto Fernandez begann als zentrale Spitze.

Italien startete unter der Leitung von Carmine Nunziata in einer 3-4-2-1-Grundordnung: Zacchi hütete das Tor, die Dreierkette bildeten Guarino, Coppola und Ghilardi. Auf den Außenbahnen agierten Turicchia links und Kayode rechts, während das zentrale Mittelfeld mit Doumbia als absicherndem Part und Bianco etwas höher besetzt war. Die beiden Halbpositionen hinter Mittelstürmer Ambrosino wurden von Fazziniund Pisilli bekleidet.

Italien im 3-4-1-2-Mittelfeldpressing

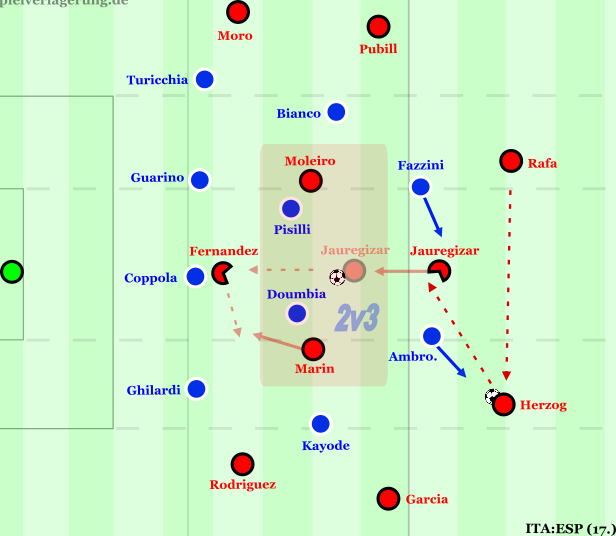

Pisilli war grundsätzlich dafür zuständig, den spanischen Sechser Jauregizar im Aufbauspiel eng zu verfolgen. Dessen Grundposition lag dabei zumeist zwischen den beiden Spitzen des italienischen Doppelsturms – in einer vergleichsweise hohen Rolle. Pisilli orientierte sich zunächst jedoch nicht an dieser Position, sondern nahm die Mannorientierung erst auf, sobald sich Jauregizar nach außen oder vertikal in höhere Zonen bewegte.

Das war in der Grundanlage sinnvoll: So sicherte Pisilli zunächst den Raum zwischen der ersten Pressinglinie und dem Mittelfeld raumorientiert temporär ab und entlastete erst bei Bedarf den Doppelsturm, wenn Jauregizar aktiv wurde bzw. die Stürmer das Pressing auslösten. Ein Sechser, der sich zwischen zwei Stürmern positioniert, wird ohnehin nur selten direkt angespielt – die passive Unterzahl in dieser Zone wird daher bewusst in Kauf genommen. Sobald Bewegung ins Spiel kommt, wird durch Pisillis Nachschieben aktive Gleichzahl hergestellt.

Problematisch wurde es immer dann, wenn Jauregizar zwischen die Innenverteidiger Rafa und Herzog abkippte und damit den italienischen Pressingblock vor sich herauszog. In solchen Situationen musste Pisilli aus dem Zehnerraum sehr weite Wege gehen, um Druck auf den abgekippten Sechser auszuüben. Dabei fehlte ihm häufig die nötige Intensität im Zugriff, sodass Jauregizar mehrfach ungestört in die Breite verlagern konnte.

Der italienische Doppelsturm agierte im Anlaufverhalten asymmetrisch: Der rechte Innenverteidiger der Spanier, Rafa, wurde nicht direkt vom linken Stürmer Fazzini angelaufen. Stattdessen initiierte Italien das intensivere Mittelfeldpressing erst, wenn Herzog angespielt wurde – in diesem Moment rückte Ambrosino energisch nach.

Durch die enge Grundposition des italienischen Sturms entstand beim spanischen Spielaufbau über die breit stehenden Innenverteidiger ein diagonaler Pressingwinkel. Dieser blockierte nicht nur den diagonalen Passweg in den Sechserraum, sondern erschwerte auch Verlagerungen auf die ballferne Seite. Fazzini schob bei Ballbesitz von Herzog zusätzlich auf Rafa durch, um Querpässe und einfache Seitenverlagerungen zu unterbinden.

Diese Kombination aus diagonalen Pressingwinkel, dem Zustellen des Sechsers sowie der aktiven Blockierung des ballfernen Innenverteidigers nach dem Pass-Trigger auf Herzog, schränkte dessen Optionen deutlich ein. Zwar bot sich Achter Marín regelmäßig im linken Halbraum an und wurde anfangs auch von Herzog gesucht, doch Doumbia verfolgte ihn eng und konsequent. Marín hatte dadurch erhebliche Probleme in der Ballverarbeitung – ein Aufdrehen war gegen den zweikampfstarken Doumbia kaum möglich – ein Anspiel daher extrem brenzlig. Zwar wurde der Pass zunächst regelmäßig gesucht, nach mehreren Progressionsproblemen nahm man im weiteren Spielverlauf zunehmend Abstand davon.

In der Folge verlagerte sich der Aufbau vermehrt über Außenverteidiger Garcia. Doch auch dort blieb der Effekt begrenzt: Italiens rechte Seite rückte auch mit Ballspiel des linken spanischen Innenverteidigers Herzog relativ intensiv nach, sodass Garcia Mühe hatte, sich gegen den direkten Gegenspieler Kayode durchzusetzen. Dessen diagonaler Anlaufwinkel isolierte zudem mögliche ballnahe Abkippbewegungen – etwa von Halbraumachter Marín oder Stürmer Fernández – in Richtung der Außenbahn. Das erschwerte Aufdrehverhalten für Garcia machte es den Spaniern zusätzlich schwer, frühzeitig vertikale Zuspiele auf Flügelspieler Rodriguez zu initiieren und diesen gezielt ins 1-gegen-1 zu schicken. Dementsprechend musste Garcia unkontrollierte lange Bälle in Richtung des Stürmers setzen oder Verlagerungen suchen, was sich erstmal als suboptimal erwies.

Wand(spieler) braucht enges Fundament

Grundsätzlich ist ein guter Wandspieler im modernen Fußball von großem Wert. Der Trend zur Manndeckung zwingt viele Teams dazu, vermehrt den Stürmer direkt – vertikal oder diagonal – anzuspielen. Dass dieser den Ball sichern, sich aufdrehen oder mit klugem Passspiel nachrückende Spieler einbinden kann, wird dabei häufig zur einzigen Möglichkeit, um Dynamik und Tiefe im Spiel zu erzeugen. Auch Spanien nutzte dieses Mittel am Montagabend wiederholt.

Italien stand dabei vor einem strukturellen Problem: Die breite Positionierung der spanischen Innenverteidiger in Kombination mit einem relativ engen italienischen Doppelsturm erschwerte das Pressing auf den Torspieler erheblich. Bei Ballbesitz von Cunat ließ sich kaum ein wirkungsvoller Zugriff herstellen – ein frühzeitiges Anlaufen durch einen der beiden Stürmer hätte den Passwinkel zum jeweils anderen Innenverteidiger ohnehin offen gelassen. Entsprechend verzichteten Ambrosino und Fazzini meist darauf, das Pressing auf Cunat überhaupt auszulösen.

Spanien formierte sich im Aufbau phasenweise in einem 2-3-2-3 und schob die Innenverteidiger bewusst sehr breit, um auch den italienischen Doppelsturm auseinanderzuziehen. Sechser Jauregizar agierte dabei leicht horizontal versetzt, um Cunat einen vertikalen Pass auf Fernández zu ermöglichen.

Stürmer Fernández verfügt grundsätzlich über eine gute Ballan- und -mitnahme sowie die Fähigkeit, sich aus Drucksituationen aufzudrehen. Das zentrale Problem lag jedoch darin, dass Coppola im engen Herausrücken kaum Raum ließ und gleichzeitig die italienischen Achter sehr schnell zurückschoben. Fernández fehlten dadurch Rückpassoptionen – er war weitgehend isoliert. Dadurch entstanden aus den Folgeaktionen oft wenig.

Hinzu kam, dass die Anbindung zu den Flügelspielern kaum gegeben war. Diese agierten in den entsprechenden Staffelungen extrem breit, wodurch zwar die gegnerische Dreierkette auseinandergezogen wurde, die entstehenden Zwischenräume im Zentrum jedoch nicht von den spanischen Achtern besetzt oder dynamisch angelaufen wurden. Die große Breite kappte somit die Verbindung ins Zentrum und erschwerte ein sauberes Nachrücken in die zweite Linie.

Denia sucht systematisch die Dreierkette

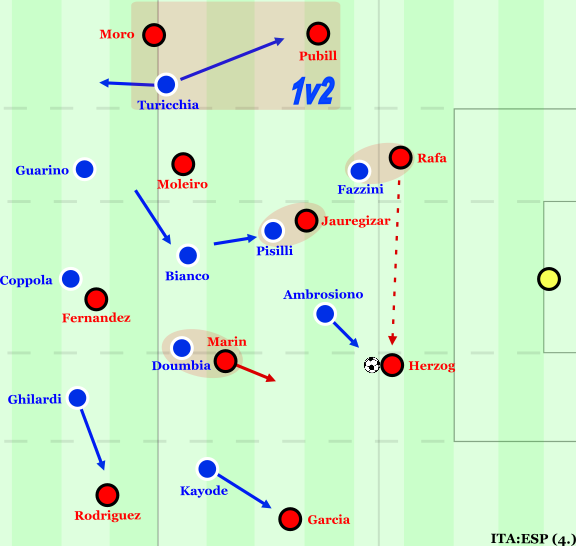

Wie bereits beschrieben, entstanden die gefährlichsten Szenen der Spanier vor allem dann, wenn sich Sechser Jauregizar vor den italienischen Pressingblock zurückfallen ließ. So entzog er sich der direkten Mannorientierung und konnte das Spiel gezielt auf die Außenverteidiger verlagern. Italien war auf dieses Muster kaum vorbereitet und fand auf den Flügeln nur eingeschränkt Zugriff im Zweikampfverhalten.

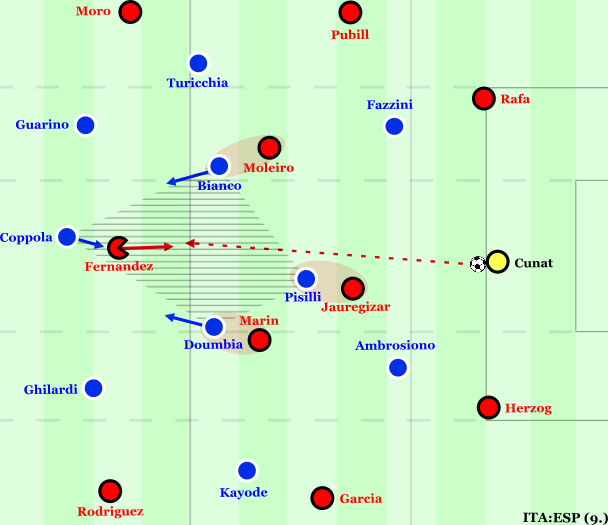

Ein typisches Beispiel dafür bot die 9. Minute: Nach einer Verlagerung von Jauregizar konnte Pubill einen Vertikalpass auf Rechtsaußen Moro spielen (was sonst kaum möglich war). Turichhia kam dabei als direkter Gegenspieler zu spät in den Zweikampf, sodass Moro ungestört nach innen ziehen konnte – im Abschluss scheiterte er allerdings an Keeper Zacchi.

Nach den erfolgreichen dynamischen Abkippbewegungen gestaltete Spanien diese Muster ab der 11. Minute systematischer. Jauregizar ließ sich nun konsequent zwischen Herzog und Rafa fallen und hielt den Ball teils mit der Sohle („La Pausa“), um das Pressing des italienischen Doppelsturms zu provozieren. Doch dieser wirkte weitgehend ratlos und schien auf dieses Verhalten nicht eingestellt.

Grundsätzlich wäre es in dieser Phase sinnvoll gewesen, wenn einer der beiden Stürmer einen Bogenlauf gestartet hätte – um einerseits den ballnahen Innenverteidiger zuzustellen und gleichzeitig Druck auf Jauregizar auszuüben. Dieses Verhalten blieb jedoch aus, wodurch auf den spanischen Dreieraufbau kaum Druck entstand. Dadurch konnte Jauregizar mehrmals auf die Außen spielen – womit Italien seine Probleme hatte.

Breitensicherung schafft Breitenprobleme

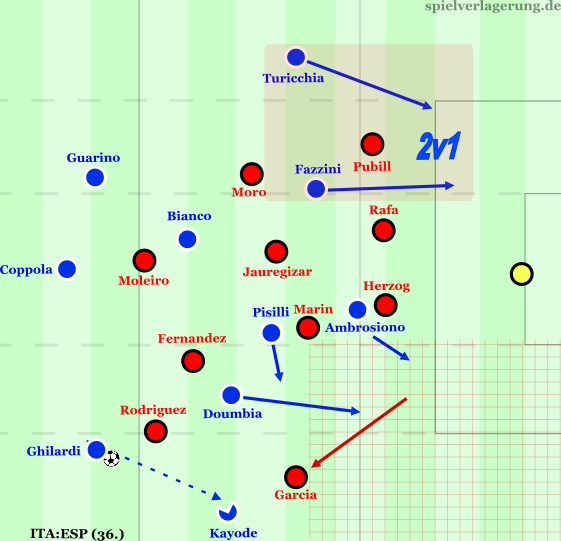

Diese Probleme ergaben sich vor allem deshalb, weil Italien situativ in eine Viererkette auf der linken Seite überging, sobald sich der Ball in der Innenverteidigung befand. Ziel war es, Halbverteidiger Guarino ein Einrücken ins Zentrum zu ermöglichen und dennoch die Breite zu sichern. Dafür ließ sich Linksaußen Turichhia vereinzelt neben Guarino fallen, wodurch ein situatives 4-3-3 entstand. Das grundlegende Problem lag dabei jedoch im unklaren Übergabe-Trigger: Turichhia rückte mitunter intuitiv auf seinen eigentlichen Gegenspieler – Rechtsverteidiger Pubill – heraus. Dies galt zugleich als Signal für Guarino bzw. die restliche Kette, in die Breite auf Moro zu schieben.

Diese Abläufe führten zu sichtbaren Abstimmungs- und Positionierungsproblemen – obwohl das Muster eigentlich darauf abzielte, die Breite besser zu sichern.

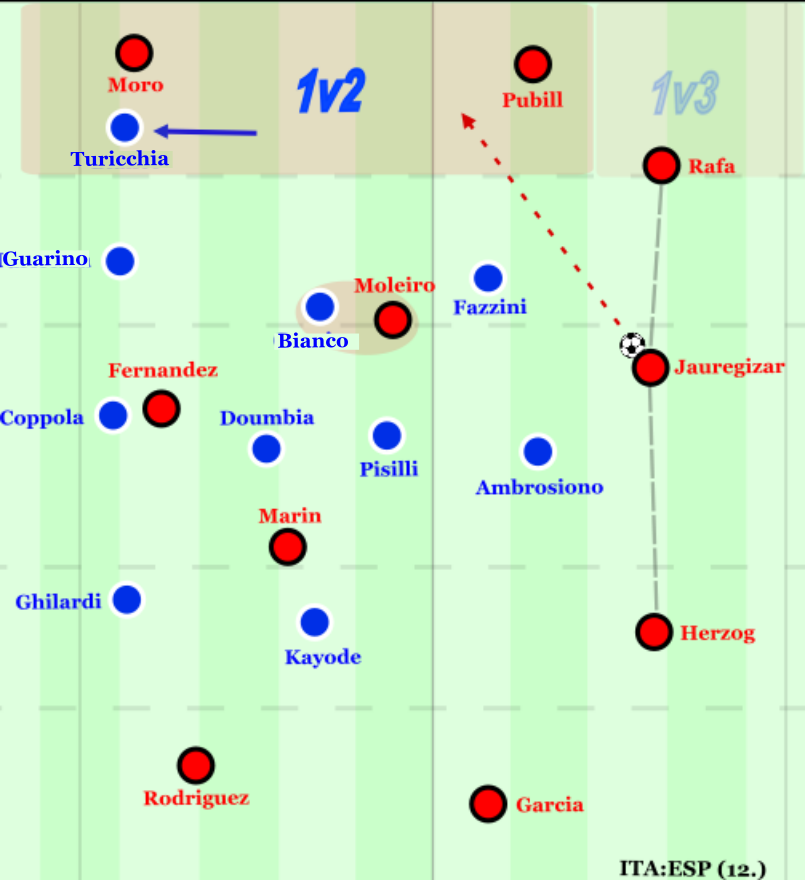

Gerade in den Phasen, in denen Jauregizar vermehrt Außenverteidiger Pubill ins Spiel brachte, entstand aus italienischer Sicht ein 1-gegen-2 in der Breite. Turicchia konnte nun nicht mehr konsequent auf Pubill durchschieben, da sonst Moro unbesetzt geblieben wäre – ein Szenario, das man mit Blick auf dessen 1-gegen-1-Stärke unbedingt vermeiden wollte. Italien musste daraufhin improvisieren und versuchen, ein 2-gegen-2 herzustellen, was sich jedoch als schwierig erwies: Die Stürmer rückten zu langsam nach hinten, und die zentralen Mittelfeldspieler standen zu weit entfernt.

Dass aus diesen Szenen kein Gegentor resultierte, war letztlich einerseits der schwachen spanischen Chancenverwertung, andererseits dem fehlenden Tempo Pubills im Dribbling geschuldet. Wünschenswert wäre gewesen, dass Moro situativ auch einmal aktiv die Tiefe andeutet – stattdessen versuchte er konsequent, das 1-gegen-1 zu erzwingen. Das machte sein Spiel in diesen Unterzahlsituationen vorhersehbar und schränkte Turicchia weniger ein, als es möglich gewesen wäre.

Schade war zudem, dass der rechte Innenverteidiger bzw. temporäre Halbverteidiger Rafa nicht aktiv in die Breite mit einschob – was aus absicherungstaktischer Sicht in einer Dreierkette durchaus möglich und sinnvoll gewesen wäre. So blieb ein potenzielles 1-gegen-3 auf dem Flügel ungenutzt, das deutlich mehr Dynamik hätte erzeugen können. Generell fehlten Spanien bei Verlagerungen auf die Außen häufig (es wurde nur situativ angedeutet) unterstützende Mechanismen aus dem Halbraum – etwa durch durcschiebende Halbverteidiger –, um Aktivität und Tiefe herzustellen. Die Flügelspieler waren im 1-gegen-1 daher oft auf sich allein gestellt respektive auf zentrale Bewegungen angewiesen.

Umstellung führt zu Unterzahl-Verlagerung

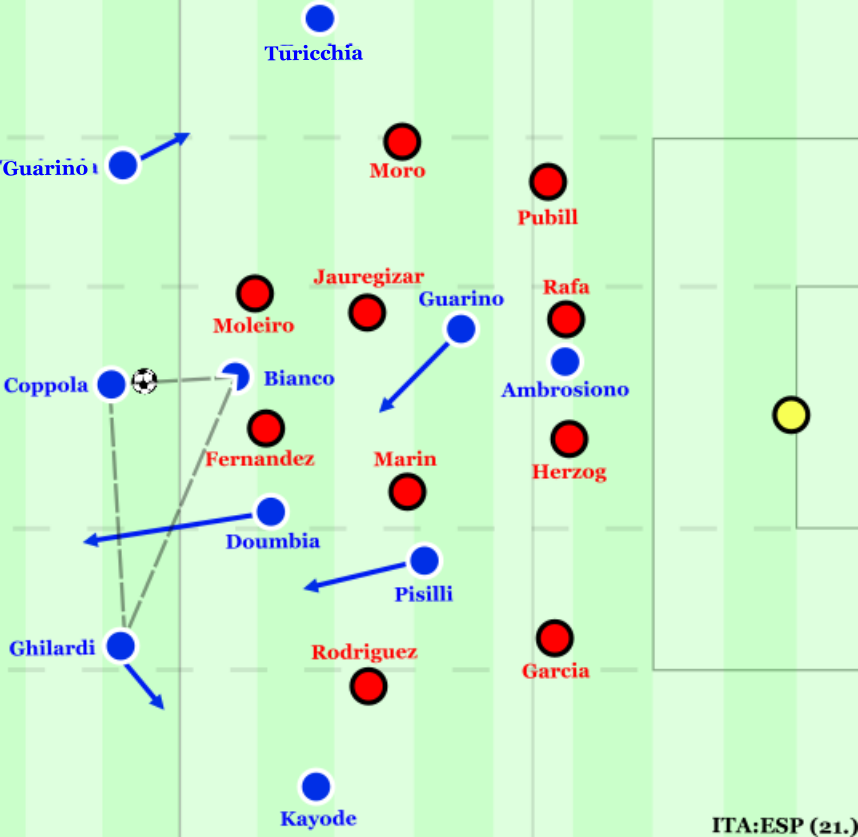

Nach gut 20 Minuten stellte Italien um und agierte fortan aus einem 4-4-2 heraus: Pisilli, zuvor auf der Zehn, rückte neben Doumbia auf die Achterposition, während Turichhia nun systematisch als Linksverteidiger agierte. Turichhia übernahm die Rolle des Linksaußen in der zweiten Linie.

Der zentrale Effekt dieser Umstellung: Spaniens Sechser Jauregizar wurde nun nicht mehr mannorientiert von Pisilli markiert, sondern im Rahmen eines Übergabeprozesses vom jeweils ballfernen Stürmer übernommen. Dadurch konnte der ballferne Stürmer jedoch nicht mehr gleichzeitig den Querpassweg zwischen Spaniens breit stehenden Innenverteidigern zustellen – was zu zahlreichen flachen Verlagerungen führte.

Diese Übergaben funktionierten nicht immer sauber, da der weite Weg zum Sechser für den ballfernen Stürmer schwer zu schließen war. Spanien nutzte dieses strukturelle Manko gezielt: Jauregizar konnte mehrfach angespielt (diagonaler Pressingwinkel begünstigt dies) werden, sich aus der nur noch indirekten Deckung lösen und mit dem Ball ins Zentrum dribbeln. Besonders gefährlich wurde es, weil sich die spanischen Achter in diesen Momenten gut rund um Jauregizar positionierten. Dadurch entstanden im Zentrum häufig 3-gegen-2-Überzahlsituationen zugunsten der Spanier – eine Konstellation, die für dynamische Anschlussaktionen sorgte.

Ein gutes Beispiel war das Ablagenspiel über Wandspieler Fernández. Gerade im 4-4-2-Mittelfeldpressing ist die Rolle eines gegnerischen Wandspielers nicht zu unterschätzen – insbesondere dann, wenn die spanischen Halbraumachter dynamisch durchschieben. Denn die zentralen Mittelfeldspieler im 4-4-2 müssen sich in diesen Situationen häufig umorientieren, was regelmäßig mit Verzögerung geschieht. Genau in diesem Moment öffnet sich der Raum – und Spanien wurde dort immer wieder gefährlich. Oft hakte es aber noch an der Ausführung.

Begünstigt wurde das unter anderem durch die nicht immer idealen Abstände in Italiens Viererkette. Die Außenverteidiger ließen sich dabei mitunter zu stark von der extremen Breite der spanischen Flügelspieler herausziehen. Die so entstehenden Zwischenräume im Halbraum konnten Marín und Moleiro mit ihren Tiefenläufen gezielt bespielen.

Zudem wurde der Pressingweg der italienischen Stürmer durch diese Rollenverschiebung deutlich länger. Das italienische Pressing wurde durch das Markieren, Übergeben und Anlaufen spürbar konservativer, wodurch Spanien zu höheren Aufbauzonen kam. Die langen Wege führten auch dazu, dass Rafa und Herzog mehrfach die erste Pressinglinie per Dribbling überbrücken und dadurch lokale Überzahlsituationen herstellen konnten – insbesondere mit ausschiebenden Halbraumachtern.

Spanische Unsauberkeit sorgt für italienisches Momentum

In den ersten 25 Minuten lag das Momentum klar bei den Spaniern – aus den zuvor erläuterten Gründen hatten sie mehr Ballbesitz und kontrollierten die Struktur des Spiels. Allerdings blieb die Ausführung der guten Ansätze häufig unsauber: Technische Unschärfen im Übergang ins letzte Drittel und das Fehlen klarer Tiefenläufe oder Folgeaktionen nach direkten Duellen verhinderten nachhaltige Durchbrüche. In der Folge fand Italien zunehmend besser ins Spiel und konnte sich mehr Spielanteile erarbeiten.

Italien strukturierte den eigenen Aufbau zumeist aus einem 3-3-4 heraus. Dabei rückte der linke Halbverteidiger Guarino phasenweise eine Linie nach vorne auf die volle Breite, sodass sich temporär ein 2-4-4 ergab. Spanien verteidigte im klassischen 4-4-2-Mittelfeldpressing. Wie häufig gegen eine Dreierkette, verzichtete der spanische Doppelsturm – bestehend aus Moleiro und Fernández – darauf, den zentralen Innenverteidiger Coppola direkt anzulaufen. Erst ein Pass auf einen der beiden Halbverteidiger diente als Pressing-Trigger. Genau darin lag jedoch ein strukturelles Problem – eines, das man zuvor auch im italienischen Pressing beobachten konnte: Abkippbewegungen aus dem Zentrum.

Bianco positionierte sich immer wieder bewusst zwischen dem spanischen Doppelsturm und war dort auch perspektivisch anspielbar. Der Fokus lag dabei weniger auf einer direkten Progression über ihn, sondern vielmehr darauf, ein Dreieck zwischen dem zentralen Innenverteidiger Coppola, Bianco und dem linken Halbverteidiger Ghilardi herzustellen. Ziel war es, Ghilardi durch diese Struktur mehr Raum und Dynamik für sein Andribbeln zu verschaffen – was mehrfach gut gelang. Ghilardi überzeugte dabei mit seinem präzisen Passspiel und guter Übersicht, insbesondere bei Diagonalbällen. Durch das breite Andribbeln öffnete sich für ihn zudem ein besserer Passwinkel, sodass er mehrfach Pisilli im Zehnerraum anspielen konnte.

Auch Doumbia ließ sich wiederholt aus dem Zentrum fallen – allerdings nicht klassisch zwischen die beiden spanischen Stürmer, sondern leicht versetzt im linken Halbraum hinter der ersten Pressinglinie. So entstand bei Italien situativ ein Viereraufbau, der eine doppelte Überzahl gegen den spanischen Doppelsturm erzeugte. Dieser taktische Kniff brachte mehrere Vorteile mit sich: Zum einen wurde mit Doumbia ein spielstarker Akteur mit hoher Passqualität frühzeitig in den Aufbau eingebunden, zum anderen öffnete sich dadurch mehr Raum für die nominellen Halbverteidiger in der Breite. Doumbia konnte sich in diesen Situationen mehrfach aufdrehen und mit seinem starken Antritt andribbeln. Aufgrund des langen – und nicht immer konsequenten – Pressingwegs des spanischen Doppelsturms, insbesondere von Fernández, gelang es ihm wiederholt, die erste Linie zu überdribbeln und anschließend im Halbraum – besonders mit Pisilli- lokale Überzahlsituationen zu schaffen.

Pisilli fungierte in dieser Phase häufig als Zielspieler für Halbverteidiger Ghilardi, der ihn regelmäßig mit scharf gespielten, linienbrechenden Diagonalpässen suchte. Der italienische Achter überzeugte dabei mit dynamischen Bewegungen gen Halbraum: Ausgehend von einer zentralen Position orientierte er sich meist horizontal in den Zwischenraum zwischen Rodríguez und Marín – ein Muster, das auf spanischer Seite wiederholt für Zuordnungsprobleme sorgte. Wurde Pisilli angespielt, versuchte er häufig, sich direkt mit dem ersten Kontakt aufzudrehen und mit hohem Tempo vertikal in Richtung Tor zu dribbeln. Dabei entstanden mehrfach gefährliche Situationen, denen die Spanier oft nur mit taktischen Fouls begegnen konnten. Gleichzeitig offenbarte Pisilli in diesen Szenen auch eine gewisse Risikobereitschaft – der Versuch, sich sofort mit dem first tourch aufzudrehen, war technisch nicht immer sauber und führte gelegentlich zu Ballverlusten im Aufdrehmoment.

Immer wieder diese Übergaben…

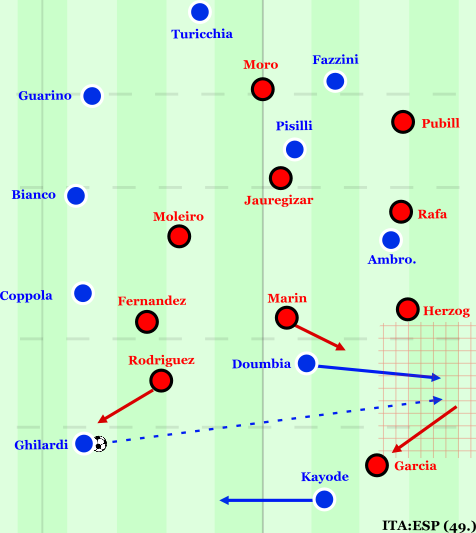

Gegen Ende der ersten Halbzeit verlagerte sich das Spielgeschehen zunehmend zugunsten der Italiener. Sie gewannen spürbar an Spielkontrolle – vor allem deshalb, weil es ihnen immer wieder gelang, auf die weit außen positionierten Flügelspieler Tazzini und Kayode zu verlagern, ohne dabei die Verbindung ins Zentrum zu verlieren. Entscheidend hierfür war eine strukturelle Schwäche im spanischen Pressing: Die Übergaben in der Breite funktionierten nicht sauber.

Grundsätzlich gilt im 4-4-2 gegen einen Dreieraufbau: Die breiten Halbverteidiger werden vom äußeren Mittelfeldspieler in Linei 2 angelaufen, die gegnerischen Flügelspieler infolge vom Außenverteidiger übernommen. Genau dieser Übergabeprozess geriet bei Spanien jedoch ins Wanken – insbesondere weil Italiens Flügelspieler im Aufbau sehr tief agierten. Dadurch waren Spaniens Außenverteidiger gezwungen, enorm weit herauszurücken, wodurch im Halbraum bzw. in den Halbräumen hinter ihnen immer wieder große Lücken entstanden. Diese nutzte Italien konsequent, indem Halbraumachter wie Doumbia oder Pisilli gezielt in diese Räume durchschoben.

Hier hätte man sich mehr Rückwärtsarbeit von Marin oder Jauregizar gewünscht – insbesondere in der Absicherung der offenen Räume im ballfernen Halbraum. Beide kamen in ihrer Rückzugsbewegung entweder zu spät oder gar nicht in die entscheidenden Zonen, wodurch sowohl Tiefe als auch Breite defensiv unzureichend abgesichert blieben. In der Folge konnte Italien das Tiefenspiel nahezu ungestört suchen und gezielt bespielen.

Das Zusammenspiel erfolgte meist über Seitenverlagerungen auf Kayode oder Turicchia, die durch den langen Anlaufweg der spanischen Außenverteidiger regelmäßig mit deutlichem Zeitvorteil in die Ballannahme gingen. In vielen Szenen konnte dadurch kaum Druck im direkten Duell erzeugt werden – was den italienischen Außenspielern ermöglichte, den Ball ruhig zu verarbeiten, Tempo aufzunehmen und gezielt Anschlussaktionen zu initiieren. Häufig suchten sie dabei die Anbindung an die ins Zentrum durchstoßenden Achter.

Besonders auffällig war das ballnahe Verhalten der Italiener: Pisilli, eigentlich ballferner Achter, schob immer wieder aktiv in den ballnahen Halbraum und bot sich dort als Zwischenstation an. Mehrmals konnte er so von Kayode diagonal gefunden werden. Auch Stürmer Ambrosino unterstützte diese Dynamik, indem er frühzeitig in den Halbraum kippte und Überladungen herstellte.

Diese konsequente Besetzung des ballnahen Halbraums zahlte sich auch in der Strafraumbesetzung aus. Italien agierte in der Box äußerst präsent – unter anderem deshalb, weil der ballferne Außenspieler und der ballferne Stürmer regelmäßig ein 2-gegen-1 gegen den ballfernen spanischen Außenverteidiger herstellten. Gerade am langen Pfosten führte das immer wieder zu erheblichen Zuordnungsproblemen und offenen Räumen für Italien, die Spanien in dieser Phase kaum kontrollieren konnte.

Der Ausgleichstreffer zum 1:1 fiel konsequenterweise ebenfalls aus einer jener strukturell vorbereiteten Szenen. Ausgangspunkt war ein herausragender, linienbrechender Diagonalpass von Ghilardi – nahezu über die gesamte Tiefe des zweiten Drittels hinweg – in den rechten Halbraum auf Pisilli – der in dieser Situation den Tiefenlauf im Halbraum gesucht hatte. Dieser verarbeitet den Ball technisch sauber mit einem starken ersten Kontakt, dreht sich unmittelbar auf und setzt sich am Strafraumeck im Eins-gegen-eins gegen Marín durch. Aus rund 16 Metern schließt Pisilli dann selbstbewusst ab und belohnt sich so für seine konstant dynamischen Bewegungen zwischen den Linien – ein Tor, das nicht nur individuell stark herausgespielt war, sondern auch Italiens Fähigkeit zur Halbraumbesetzung und Passschärfe im Aufbau unterstrich.

Spanien im Umschalten weiter gefährlich

Ein grundsätzlich bekanntes Problem offenbarte sich auch in diesem Spiel: Italien setzte in der Rückzugsbewegung zumeist auf eine 3-1-Restverteidigung – situativ sogar auf eine 2-2-Absicherung, wenn ein Halbverteidiger offensiv mit aufrückte. Zwar war der Halbraum personell durch die Halbverteidiger abgedeckt, doch der Raum vor der Dreierkette – insbesondere die Schnittstellen im Zwischenlinienraum – blieb häufig unbesetzt. Der tiefste Mittelfeldspieler, meist Doumbia, hatte sichtlich Mühe, diese weiträumige Zone im Alleingang abzusichern.

Hinzu kam, dass Trainer Nunziata systematisch auf zwei bis drei zockende Spieler setzte: Stürmer Fernández verblieb fast durchgängig in vorderster Linie, und auch einer oder beide Flügelspieler rückten nicht konsequent ins Gegenpressing ein. Diese fehlende Kompaktheit im Restverteidigungsverhalten führte zu großzügigen Zwischenräumen in der Dreierkette – Räume, die von durchschiebenden Spaniern wiederholt attackiert wurden. Vor allem Jauregizar und Moleiro lösten sich nach Ballgewinnen aus dem Zentrum, dribbelten gezielt in eben jene Lücken und zwangen Italiens Halbverteidiger teils zum riskanten Herausrücken. Gerade weil Italiens Rest-Achter teils enorme Tempoprobleme gegen die dribbelnden Spanier hatten. Dieses Herausverteidigen im 1v2 wiederum öffnete den Flügel, was eigentlich in der Umschaltbewegung vermieden werden soll – insbesondere gegen eine Mannschaft wie Spanien, die breite Flügelspieler mit hoher Eins-gegen-eins-Qualität mit Moro und Rodriguez stellt.

Zwar führte diese Problematik mehrfach zu gefährlichen Umschaltmomenten, jedoch fehlte Spanien im letzten Drittel häufig weiter die Konsequenz: Angriffe wurden oft zu früh auf den Flügel verlagert, wodurch man sich aus zentralen Abschlusspositionen herausdrängen ließ. In der Folge fehlte die Präsenz in der Box. Ergänzt wurde Italiens defensives Verhalten durch clever eingesetzte taktische Fouls – insbesondere nach Ballverlusten im Zentrum, wenn ein spanischer Mittelfeldspieler ins Dribbling übergehen wollte, wurde die Situation häufig frühzeitig unterbunden.

Das 0:1 fiel schließlich als direkte Folge genau jener beschriebenen strukturellen Schwächen im italienischen Gegenpressing. Nach einem Ballgewinn im rechten Halbraum kann Marín ungestört ins Dribbling gehen – Doumbia kommt im Rückwärtsgang gegen den antrittsstarken Spanier nicht hinterher. Italien steht im eigenen letzten Drittel in klarer 3-gegen-4-Unterzahl, da die übrigen Linien im Umschalten zu spät in die Rückwärtsbewegung kommen. In der Box kann diese Unterzahl nicht mehr kompensiert werden – am langen Pfosten taucht der ballferne Flügelspieler Rodríguez frei auf und schiebt unbedrängt ein. Damit bespielt Spanien genau jene Zone, die sich bereits zuvor als wiederkehrende Schwachstelle bei Italien offenbart hatte.

Temporäres 4-4-2 im italienischen Spielaufbau

Die Italiener kamen verbessert und mit mehr Druck aus der Kabine. Insbesondere Bianco kippte nun vermehrt halblinks zwischen Guarino und Coppola ab, wodurch Italien phasenweise in einem flachen 4-4-2 aufbaute. Diese Umstellung brachte in der ersten Aufbaulinie mehr direkte Breite ins Spiel, was wiederum Raum für Abkippbewegungen der Außenspieler im Mittelfeld öffnete. Ziel war es, auf diese Weise die Halbräume für die dynamisch nachstoßenden Achter zu öffnen. In der Anlage funktionierte dieses Muster gut, doch in der Ausführung blieb Italien erneut zu unsauber.

Spanien blieb im 4-4-2-Mittelfeldpressing und ließ die Flügelspieler nun konsequent auf die Außenverteidiger im temporären Viereraufbau der Italiener vorschieben. Aufgrund der halbräumigen Grundpositionierung dieser Außenverteidiger – meist Ghilardi und Guarino – ergab sich jedoch ein ungünstiger Pressingwinkel für die spanischen Flügelspieler. Sie mussten diagonal von innen anlaufen, was den direkten Zugriff erschwerte und vertikale Anschlussoptionen öffnete. Besonders problematisch für Spanien: Die Linie zum durchschiebenden Halbraumachter blieb regelmäßig offen, da der ballnahe Achter im Pressingverbund meist nicht rechtzeitig unterstützte. Ghilardi stach dabei erneut hervor – er überzeugte in seiner Rolle als aufbauender Außenverteidiger mit mehreren präzisen, linienbrechenden Pässen durch das Zentrum, die das spanische Mittelfeld aushebelten und das Spiel beschleunigten.

Besonders im Gegenpressing offenbarte das raumgreifende, temporäre 4-4-2 klare Schwächen – gegen das kompakte 4-4-2-Mittelfeldpressing der Spanier. Nach Ballverlust gelang es kaum, den Raum sofort wieder zu schließen oder kontrollierten Zugriff herzustellen. Die Abstände zwischen den Linien waren vertikal wie horizontal zu groß, die Wege ins Gegenpressing zu lang – so lud man Spanien erneut wiederholt zu Kontern ein. Positiv fiel jedoch auf, dass Italiens Viererkette in der Rückzugsbewegung deutlich besser abgestimmt agierte: Sowohl in der Breiten- als auch in der Tiefensicherung zeigte man sich stabiler als noch in der der ersten Halbzeit.

Die letzten 30 Minuten

Nach den beiden Toren wurde das Spiel zunehmend zerfahren und die bereits bestandenen technischen Problemen des eigentlich hochklassigen Spiels verschärften es nochmals, die vielen langen Bälle in den Halbraum auf beiden Seiten, führte zwar immer wieder zu gut vorberieten Chancen, aber auch oft zu einigen Ballverlusten.

Nach dem zwischenzeitlichen 1:1 wirkten beide Mannschaften spürbar vorsichtiger – obwohl bereits 54 Minuten torlos gespielt worden war, schien der Doppelschlag das Mindset beider Teams verändert zu haben. Besonders bei Spanien war nun eine zunehmende Tendenz zur Zirkulation rund um den kompakten italienischen Block erkennbar. Immer häufiger mündete dies in isolierten 1-gegen-1-Situationen auf den Flügeln, in denen die Außenstürmer beider Mannschaften oft nur unzureichend unterstützt wurden. Die Halbraumachter rückten in dieser Phase vermehrt direkt in den Strafraum nach, statt sich breitenunterstützend anzubieten. Zwar führte dies zu einer nominell guten Boxbesetzung und zahlreichen Flanken, doch fehlte es diesen Hereingaben meist an Präzision und Dynamik, was die Erfolgsquote niedrig hielt.

Spanien band in der Endphase zudem Cunat verstärkt in den Aufbau ein – nun auch höher positioniert in einer mittleren Torspielerkette. Dies erzeugte lokal eine Überzahl gegen den italienischen Doppelsturm, was Spanien einige ruhigere Aufbauaktionen ermöglichte. Aus diesen Mustern resultierten auch die besten Torchancen der Schlussphase. Italien hingegen schaffte es weiter nicht, Cunat gezielt unter Druck zu setzen – der Torspieler hatte häufig zu viel Raum und Zeit.

Ein wiederkehrendes Angriffsmuster der Spanier war die gezielte Pärchenbildung zwischen Fernández und Moleiro, in die Cunat mit großer Passreichweite und Präzision hineinspielte. Der eingewechselte López wurde dazu eingesetzt, Luftduelle zu suchen, während Fernández in die Tiefe startete. Italien hatte bei diesen Situationen erkennbar Zuordnungsprobleme, insbesondere im Raum hinter der zweiten Linie. Allerdings verschärfte dieser Fokus auf lange Bälle und Schnellangriffe auch die strukturelle Zerfahrenheit des Spiels.

Fazit

Am Ende steht ein leistungsgerechtes 1:1, das exemplarisch verdeutlicht, was beide Teams auszeichnet – und wo ihre jeweiligen Baustellen liegen. Spanien präsentierte sich strukturierter, sowohl mit als auch gegen den Ball. Diese klare Ordnung sorgte über weite Strecken für Stabilität, ließ in manchen Phasen jedoch die letzte Dynamik vermissen, insbesondere im letzten Drittel. Italien hingegen wirkte im Umkehrschluss oft dynamischer, mit größeren individuellen Momenten – verlor sich aber immer wieder in eben dieser, vor allem in Umschaltmomenten und der Restverteidigung.

Beide Mannschaften hatten Phasen klaren Momentum, aber auch Momente, in denen sie den Zugriff auf das Spiel verloren. Gerade dieses Wechselspiel der Dominanz ist ein Zeichen zweier starker, aber noch nicht voll ausgereifter Mannschaften.

Wer letztlich die Nase vorn hat, ließ sich an diesem Abend nicht endgültig klären. Vielleicht folgt die Antwort zu einem späteren Zeitpunkt im Turnier.

MX machte sich in Regensburg mit seiner Vorliebe für die Verübersachlichung des Spiels einen Namen. Dabei flirtete er mit der RB-Schule, blieb aber heimlich immer ein Romantiker für Guardiolas Fußballkunst.

Keine Kommentare vorhanden Alle anzeigen