Barças 174 Tore – wie Flick Europas beste Offensive gebaut hat – LC

174 Tore in 60 Pflichtspielen. Der FC Barcelona war in der Saison 2024/25 die torgefährlichste Mannschaft Europas – und das mit deutlichem Abstand. Kein Klub in den Top-5-Ligen kombinierte so hohe Quantität mit so beständiger Wucht. Unter Hansi Flick verwandelten sich die Katalanen in eine Offensivmaschine, die Rekorde brach und selbst Bayern, City und PSG hinter sich ließ.

Doch wie entsteht eine solche Torflut? Ist es das reine Produkt individueller Genialität – oder gibt es wiederkehrende Muster, die Barcelonas Offensivspiel erklären? Diese Analyse untersucht die Mechanismen hinter den Treffern: die bevorzugten Zuspiele, typischen Abschlussvarianten und wiederkehrenden Angriffsmuster. Denn nicht nur das „wie viele“ ist bemerkenswert, sondern vor allem das „wie“.

Um Barcelonas Offensivwucht greifbar zu machen, reicht ein bloßer Blick auf die Toranzahl nicht aus. In dieser Analyse wurden daher alle 174 Treffer der Saison 2024/25 nach einem klaren Raster erfasst und ausgewertet – sowohl in quantitativer Hinsicht (Zonen, Passarten, Schussvarianten), als auch qualitativ (Dynamiken, taktische Muster, Entscheidungssituationen).

Auf diese Weise lassen sich nicht nur die auffälligsten Hauptmerkmale des Offensivspiels identifizieren, sondern auch das bevorzugte Angriffsmittel der Spanier herausarbeiten. Von Steilpässen und Flanken über flexible Kombinationen im letzten Drittel bis hin zu Treffern aus der goldenen Zone im Strafraum wird sichtbar, welche Mechanismen Flicks Mannschaft zum gefährlichsten Angriff Europas machten.

Auffällig in Barcas Offensivspiel: Flanken & Steilpässe. Steht der Gegner höher, wird der Raum hinter der Kette gesucht, steht der Gegner tiefer, sucht Barcelona über das Flankenspiel meist Lewandowski für den Torabschluss.

Lücken öffnen: Barcelonas Steilpass-Waffe

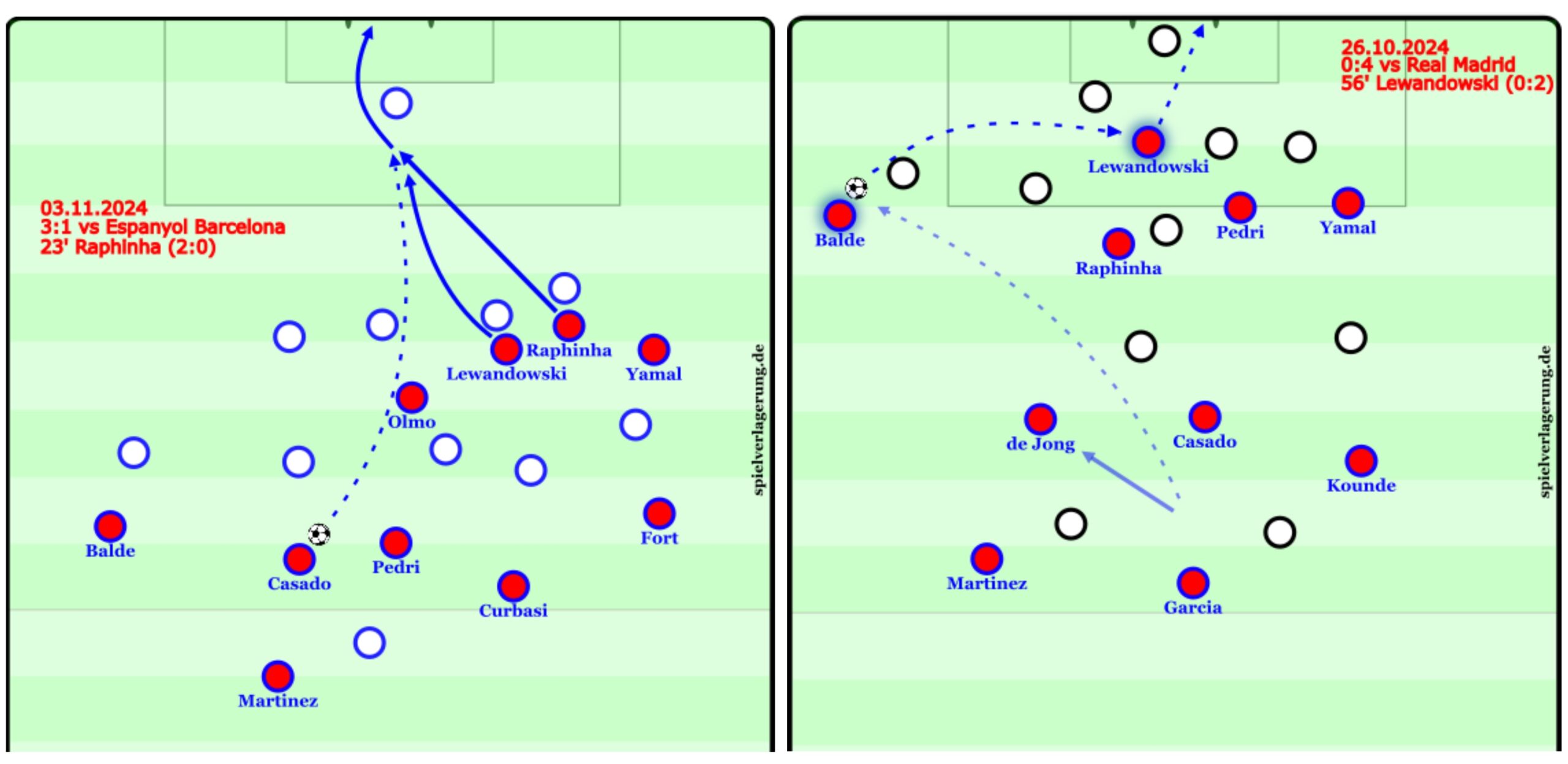

Ein zentrales Merkmal von Barcelonas Offensivspiel 24/25 war die Konsequenz im Bespielen höherer Abwehrketten. Wenn Gegner im Mittelfeld- oder höheren Block standen, griff Barça bevorzugt zu Steilpässen hinter die letzte Linie. Dabei lassen sich zwei Muster unterscheiden:

-

indirekte Zuspiele (Pass- und Laufweg verlaufen durch unterschiedliche Gassen) – 30 Mal führten sie direkt zur Vorlage,

-

direkte Zuspiele (Pass- und Laufweg durch dieselbe Gasse) – 17 Mal entstanden daraus Tore.

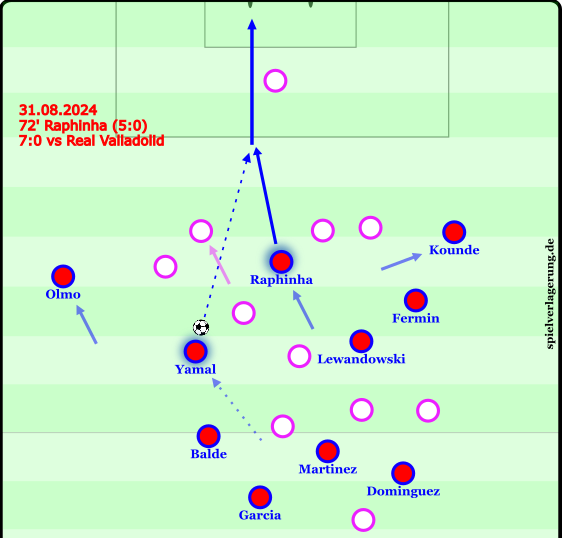

In der Entstehung zum zwischenzeitlichen 5:0 gegen Real Valladolid bindet Yamal im Dribbling das Zentrum, Olmo stellt die Breite und lockt somit den Innenverteidiger aus seiner Position. Der Moment indem Raphinha in die Lücke vorstieß und den direkten Steilpass veredelte.

Insgesamt resultierten 47 direkte Torvorlagen aus Steilpässen. Hinzu kommen noch 18 Pre-Assists, also Zuspiele, die den Durchbruch der letzten Linie öffneten. Zusammengenommen entstanden so 37 % aller 174 Treffer durch Pässe in die Tiefe – ein beeindruckender Wert, der die Dominanz dieser Mechanik unterstreicht.

Die direkten Steilpässe Barcelonas entstanden meist aus kurzer Distanz und im Umschaltmoment, wenn Überzahlsituationen gezielt ausgespielt wurden. Besonders aus der roten Zone heraus suchten die Katalanen den schnellen Ball in die Tiefe, häufig auf einen Stürmer, der bereits in der letzten Linie lauerte. Lewandowski zeigte sich hier als Paradebeispiel: Er positionierte sich konsequent zwischen zwei Verteidigern, löste sich im richtigen Moment und nahm den Ball diagonal in die Bewegung mit. Sein erster Kontakt diente dem Raumgewinn, der zweite war meist schon der Abschluss – eine beinahe mechanische Effizienz.

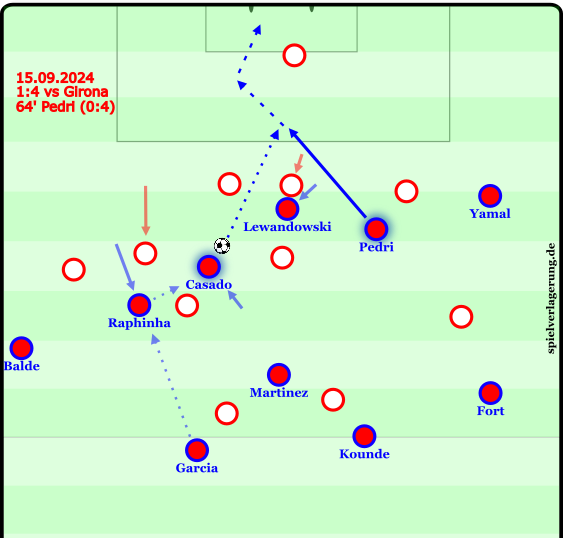

Die indirekten Steilpässe folgten einem anderen Muster. Sie wurden häufiger aus höheren Feldpositionen gespielt, während die Läufe aus dem Rücken der Verteidiger in Richtung Tor ansetzten. Diese Bewegungen zwangen die Gegenspieler zu späten Drehungen und kosteten wertvolle Zeit. Typische Signale für solche Tiefenläufe waren offene Fußstellungen, ein tiefer Blick des Passgebers oder ein quer eingeleitetes Dribbling. Entscheidender Bestandteil dabei: die Breitenbesetzung, die die gegnerische Kette auseinanderzog. Dadurch entstanden dynamische Laufwege ins Zentrum, oftmals ergänzt durch gegengleiche Bewegungen einzelner Spieler, die Gegner banden und Räume öffneten.

Auffällig war dabei insgesamt die Geduld im Timing: Barcelona band den Gegner, zwang ihn zu einer Reaktion – und genau in diesem Moment erfolgten die Tiefenläufe. Steilpässe waren damit nicht nur ein Angriffsmittel, sondern eine Methode, den Gegner aktiv in Fehler zu treiben.

Das Tor zum 0:4 gegen Girona entstand durch einen verdeckten Laufweg Pedris nachdem Raphinha den Ball aus einer geschlossen Stellung in die Rote Zone weiterleiten konnte. Lewandowski lockte den Innenverteidiger heraus, der so Raum für den indirekten Steilpass für Pedri öffnete.

Option gegen den Block: Flanken & Fernschüsse als Schlüssel

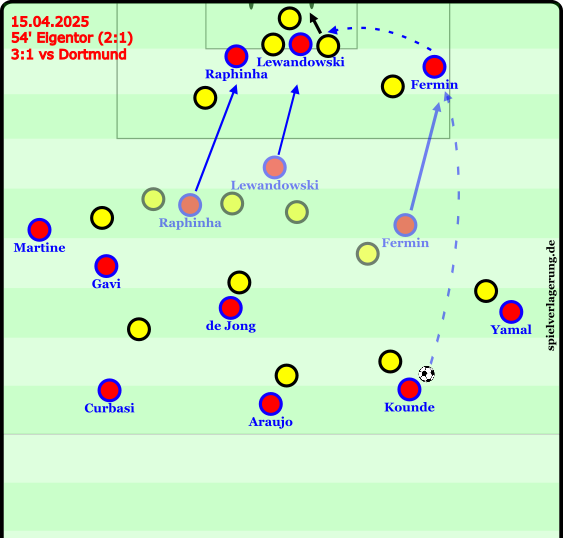

Das einzige Tor Barcas im Rückspiel der Champions League zeigt, wie Barcelona Fehler direkt bestrafen sollte. Yamal lockt den Verteidiger aus einer flachen Position, Fermin sieht Koundes offenen Fuß und die Tiefe. Nach Steilpass in die Tiefe erfolgt eine Boxbesetzung und ohne Bensebainis Bein, wahrscheinlich ein Tor von Lewandowski.

Die Flanke war Barcelonas bevorzugtes Mittel gegen tiefstehende Gegner. Insgesamt fielen in der Saison 40 Treffer nach Flanken – davon 27 direkt und weitere 13 über Ablagen oder zweite Bälle. Damit stellte das Flügelspiel eine der wichtigsten Waffen dar, wenn kompakte Abwehrblöcke anders nicht zu knacken waren.

Die erfolgreichen Hereingaben wurden meist über eine schnelle Aktion am Flügel vorbereitet und mit wenigen Kontakten in den Strafraum gebracht. Besonders effektiv war der Bereich zwischen Fünfmeterraumlinie und Elfmeterpunkt: Von dort aus entstanden 22 der 40 Tore. Auffällig dabei war die Variabilität: 10 Flanken kamen vom linken Flügel, 10 weitere aus dem rechten Halbraum – ein Zeichen für Barcelonas flexible Staffelungen. Häufig lockten die Katalanen den Gegner mit einem Rückpass an, nur um dann mit einer Flanke in den Rücken der Bewegung zuzuschlagen.

Ein zentrales Prinzip war der offene Fuß am Flügel: Sobald der Ballführende ohne Druck in Flankenposition kam, war dies das Signal für die zentralen Spieler, den Tiefenlauf ins Tor zu starten. Besonders Koundé und Balde glänzten hier als Vorbereiter mit jeweils sechs Assists. In der Box wiederum war Lewandowski der verlässlichste Abnehmer, ganze zehn Mal vollendete er nach einer Flanke.

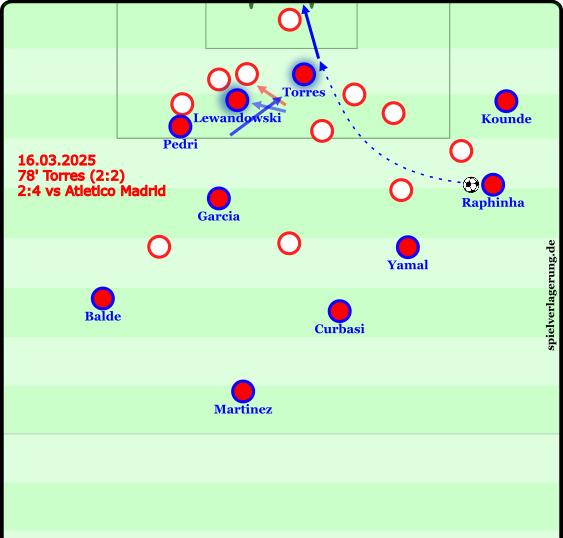

Ein exemplarisches Beispiel hierfür lieferte das Tor gegen Atlético Madrid: Ein Rückpass lockte die Defensive heraus, Lewandowski blockte geschickt seinen Gegenspieler und band den zweiten Verteidiger. Damit öffnete er den Raum für Torres, der beim offenen Fuß von Raphinha in die Tiefe startete und die präzise Flanke per Kopf verwertete. Ergänzend spielte auch das Überladen des zweiten Pfostens eine Rolle: Zahlreiche Treffer entstanden, weil mehrere Spieler dort einliefen und Hereingaben ins Zentrum weiterleiteten oder direkt abschlossen.

Doch nicht nur Flanken stellten eine Gefahr dar. Auch Fernschüsse waren ein fester Bestandteil im Offensivrepertoire. Ganze 25 Tore erzielte Barcelona aus der Distanz, hinzu kamen 3 Assists durch zurückgelegte oder prallende Bälle. Charakteristisch war dabei die Entstehung: häufig nach einem Dribbling ins Zentrum, wenn der Gegner passiv blieb, oder nach einer Ablage aus der Box heraus, die den Schützen in ideale Schussposition brachte. Mit dieser zusätzlichen Waffe konnte Barça selbst in Phasen ohne Durchbruchskraft Gefahr erzeugen – und sorgte dafür, dass sich Abwehrreihen nicht zu tief und kompakt fallen lassen konnten.

Nach Rückpass von Kounde auf Raphinha folgte der Block und Bund von Lewandowski für Raum, Zeit und Ferran Torres.

Das Herz der Tore: Barcelonas goldene Zone

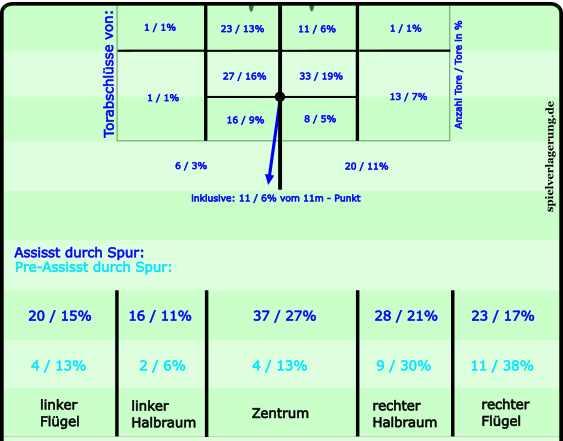

Ein entscheidender Faktor in Barcelonas Offensivspiel war die Dominanz in der goldenen Zone – also dem zentralen Bereich im Strafraum. Allein 60 Treffer (35 %) fielen direkt aus der Zone zwischen Elfmeterpunkt und Fünfmeterraum. Zusammen mit den beiden angrenzenden Zonen wurde deutlich, wie stark Barcelona seine Angriffe auf den zentralen Abschlussraum zuspitzte. Mehr als die Hälfte aller Tore im Strafraum fiel aus diesem Kernbereich – ein Wert, der die Effektivität und Präzision ihrer Angriffsmuster verdeutlicht.

Die Vorbereitung dieser Abschlüsse spiegelte sich auch in den Assists wider: 37 Vorlagen (27 %) kamen aus dem Zentrum, wo kurze Pässe und Steilpässe den letzten Durchbruch ermöglichten. Auffällig war jedoch auch die starke Rolle des rechten Halbraums mit 28 Assists (21 %) sowie des rechten Flügels mit 23 Assists (17 %). Gerade diese Zonen waren entscheidend, um diagonale Pässe in die Box zu spielen oder durch gezielte Flanken die Mitte zu bedienen. Auf der Gegenseite wurden aus dem linken Flügel (20 Assists / 15 %) und dem linken Halbraum (16 Assists / 11 %) vergleichsweise weniger Tore vorbereitet – ein klares Indiz für die Asymmetrie im Angriffsspiel.

Noch markanter zeigt sich dieses Bild bei den Pre-Assists: 38 % aller vorletzten Zuspiele kamen vom rechten Flügel, weitere 30 % aus dem rechten Halbraum. Damit baute Barça seine Angriffe bevorzugt über die rechte Seite auf, um anschließend in die Mitte einzubrechen. Diese Dynamik wurde durch den linken Flügel oft nur ergänzt, wohingegen die rechte Seite das eigentliche Zentrum der Angriffskreation bildete. Wobei angemerkt werden sollte, dass als Assisst oder Pre-Assisst lediglich das brechen der letzten Linie in betracht gezogen wurde.

Die Kombination aus hoher Präsenz in der Box und gezielten Zuspielen aus den Halbräumen unterstreicht, wie konsequent Flicks Barcelona die goldene Zone als Endpunkt seiner Angriffe suchte. Genau dort, wo Tore statistisch am wahrscheinlichsten sind, bündelten die Katalanen ihre Wucht.

Rechts vor links, nicht nur im Straßenverkehr: Yamal & Raphinha

Besonders ins Gewicht fiel in Barcelonas Offensivmaschine die rechte Seite – und mit ihr zwei Akteure, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Lamine Yamal und Raphinha. Beide prägten das Angriffsspiel auf ihre eigene Weise, trugen aber entscheidend dazu bei, dass Barça seine Offensivdominanz entfalten konnte.

Raphinha glänzte vor allem mit seiner Mischung aus Dynamik und Standardstärke. Mit 11 direkten Torbeteiligungen nach Standards war er der klar gefährlichste Schütze in ruhigen Situationen, hinzu kamen 6 Ablagen, von denen drei aus dem Nachsetzen nach Steilpässen entstanden. Darüber hinaus spielte er selbst 5 direkte Steilpässe in die Tiefe. Seine Assists lebten von Geschwindigkeit und Wucht, häufig auch dann, wenn der Gegner schon in die eigene Hälfte gedrängt war.

Lamine Yamal hingegen war der kreative Dauerlieferant. Nach dieser Rasterung kam er auf 26 Assists, was ihn klar zum produktivsten Vorlagengeber machte. Besonders auffällig: seine 11 Steilpass-Assists, von denen 8 indirekt gespielt wurden – ein Beleg für sein Gespür, Laufwege antizipieren und Gegner durch Schnittstellenpässe zu öffnen. Dazu kamen 5 Vorlagen nach Flanken sowie ganze 7 Pre-Assists, von denen 5 ebenfalls Steilpässe vorbereiteten. Yamal war damit das Herzstück der rechten Seite – und verband Kreativität mit Konstanz.

Auch Pedri erwies sich als Schlüsselspieler im Passspiel. Mit 7 direkten Steilpässen sowie weiteren 3 vorbereitenden Zuspielen in die Tiefe war er einer der Hauptinitiatoren, wenn es darum ging, Linien zu brechen und Räume im letzten Drittel zu öffnen.

Insgesamt war die rechte Seite Barcelonas nicht nur quantitativ dominant, sondern auch qualitativ entscheidend: Yamal als kreativer Architekt, Raphinha als wuchtiger Vollstrecker von Standards und Dribblings, Pedri als Bindeglied mit präzisen Steilpässen. Gemeinsam schufen sie den Motor, aus dem viele der 174 Treffer gespeist wurden.

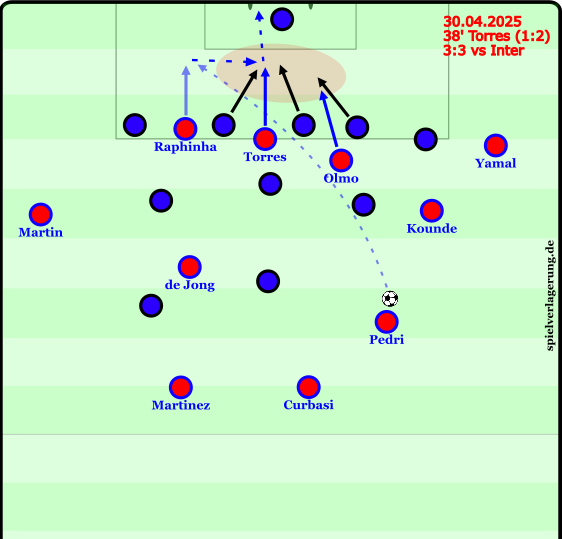

Symbolisch für die goldene Zone im Spiel der Katalanen: das 1:2 im CL-Halbfinale gegen Inter Mailand. Der Ball aus einer aussichtsreichen Position wieder ins Spiel gebracht, nachstartend Ferran Torres der einlegt zum Tor.

174 Tore – und was bleibt?

Barcelonas Offensivspiel in der Saison 2024/25 war geprägt von einer enormen Variabilität: Steilpässe hinter die Kette, Flanken gegen tiefe Gegner, die konsequente Suche nach Abschlüssen aus der goldenen Zone und ergänzend Fernschüsse als zusätzliche Waffe machten die Katalanen zur torgefährlichsten Mannschaft Europas. Mit 174 Treffern in 60 Pflichtspielen lieferte das Team unter Hansi Flick eine beeindruckende Balance zwischen klaren Mustern und individueller Qualität – verkörpert von Spielern wie Lewandowski, Yamal und Raphinha.

Gleichzeitig bleibt festzuhalten, dass die Analyse ihre Grenzen hat: Da das verfügbare Videomaterial oft nur in kurzen Sequenzen vorlag, lassen sich nicht alle Feinheiten der Angriffsmuster rekonstruieren. Auch wenn 174 Tore eine starke Grundlage bilden, wäre eine ergänzende Betrachtung der Chancenqualität (Expected Goals, Schussqualität, Entscheidungsfindung in Nicht-Tor-Szenen) noch detailreicher und würde das Gesamtbild abrunden.

Mit Blick auf die Zukunft stellt sich die Frage, ob Barcelona dieses Niveau halten kann. In La Liga reagieren die Gegner bereits zunehmend mit tieferen Blöcken und asymmetrischen Pressingvarianten, während in der Champions League die Duelle gegen die europäischen Schwergewichte noch härtere Prüfsteine setzen werden. Die Integration von Lamine Yamal als neuem Fixpunkt, die weitere Entwicklung von Pedri als kreativer Taktgeber und die Frage nach Lewandowskis Nachfolge werden entscheidend dafür sein, ob Barça seine Offensivdominanz auch in der Saison 2025/26 bestätigen kann.

LC ist ein junger Vorzeigestudent, der während der Vorlesung lieber Spiele analysiert und Grafiken erstellt. In seiner Freizeit ist er jede Sekunde auf dem Fußballplatz. Zu finden erst aber auch auf LinkedIn.

Keine Kommentare vorhanden Alle anzeigen