Bayern findet schnell Lösungen – MX

Der FC Bayern München fand auch mit mehreren kleinen Anpassungen gegen das stabilitätsorientierte 4-4-2 von Werder Bremen schnell die entscheidenden Knackpunkte, erzeugte immer wieder Dynamik über die Bremer Zwischenräume und siegte am Freitagabend mit 4:0.

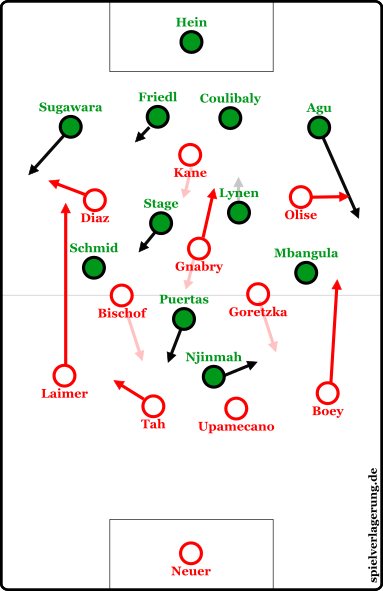

Die Grundformationen

Nach dem überzeugenden 4:1-Auswärtssieg bei der TSG Hoffenheim traf das Team von Vincent Kompany am Freitagabend auf Bremen. Die Gäste suchten nach dem enttäuschenden 0:3 gegen Freiburg, aber auch nach einem überlegenen Sieg gegen Gladbach vor zwei Wochen, weiter nach Stabilität – sowohl mit Neuzugängen als auch unter dem neuen Trainer Horst Steffen. In der Startelf nahm Kompany einige Veränderungen vor: Statt Kim, Pavlovic, Karl und Jackson (alle Bank) begannen Upamecano, Bischof, Olise und Gnabry in der gewohnten 4-2-3-1-Grundordnung. Bei Werder ersetzte im Tor Hein (Leihgabe des FC Arsenal) den an der Schulter verletzten Backhaus. Außerdem kehrte Mbangula nach überstandenen Oberschenkelproblemen in die Startaufstellung zurück, während Grüll auf die Bank rückte.

Bremen im 4-4-2-Mittelfeldpressing

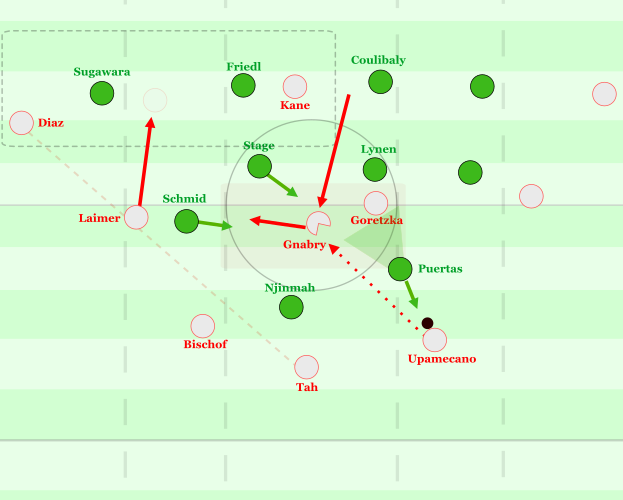

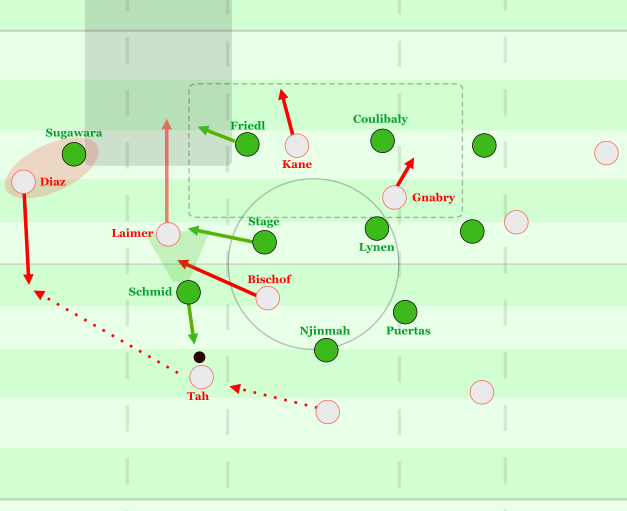

Wie zu erwarten, formierten sich die Gäste aus dem Norden relativ schnell in einem 4-4-2-Midblock gegen das bayerische Aufbauspiel. Die vorderste Pressinglinie aus Njinmah und Purteas agierte dabei initiativ-reaktiv auf das Ballspiel der Halbverteidiger. Aus einer bewusst engen Grundstellung versuchten sie, die Diagonalpässe auf den zentralen Innenverteidiger Upamecano zu isolieren und die Halbverteidiger mit leichten, diagonalen Pressingwinkeln anzulaufen. Durch diese von innen nach außen angelegten Winkel blockierte Bremen zugleich konsequent den Passweg ins Zentrum – insbesondere auf abkippende Stürmer –, sodass die Bremer Achter (vor allem Lynen gegen Gnabry) diese Bewegungen meist nicht aufnehmen mussten und die Kompaktheit im Zentrum gewahrt blieb. Gleichzeitig impliziert ein solcher Pressingansatz jedoch immer auch, dass die Anspiele in Breite und Halbraum tendenziell geöffnet bleiben.

Dementsprechend hoch war auch die Belastung für Bremen, speziell für Felix Agu, der Olise bei dessen Abkippbewegungen immer wieder weit verfolgen musste. Da der Linksverteidiger ohnehin bereits in einer eher breiten Grundposition agierte, um möglichst aktiv nachschieben zu können, öffneten sich innerhalb der Bremer Viererkette merkliche Zwischenräume, die potenziell angreifbar waren. Umso essenzieller war es für die Gäste von Beginn an, diese Zonen gegen Tiefenläufe abzusichern. Auffällig war dabei, dass die Bremer Flügelspieler in ihrer Grundposition leicht eingerückt im Halbraum agierten, um sich bei Bedarf in diese Räume fallen zu lassen und so die Tiefensicherung – insbesondere gegen durchstoßende Halbraumzehner – zu gewährleisten.

Interessant war in diesem Zusammenhang, dass die Stürmer der ersten Pressinglinie bewusst nicht direkt auf die Halbverteidiger durchpressten. Ziel war es, deren Durchschiebemuster im Halbraum verfolgen zu können. So gelang es Bremen mehrfach, den Halbraum abzusichern und mögliche Tiefenläufe der Halbverteidiger zu kontrollieren. Ein kleiner Nachteil dieses Ansatzes war jedoch, dass ein Stürmer dadurch immer wieder aus der ersten Linie herausgezogen werden konnte. Dank der guten Vororientierung des zentralen Innenverteidigers Upamecano konnte Bayern diese Situationen jedoch nutzen, um das Spiel nach Rückpässen aus der Breite flach zu verlagern, wodurch der Zugriff der ersten Pressinglinie temporär eingeschränkt blieb.

Dieser Effekt wurde zusätzlich verstärkt, weil der ballferne Stürmer häufig zentral einrückte, um den Diagonalpassweg auf den ballfernen Achter der Bayern – hier Bischof – zu isolieren. Gleichzeitig verlängerte sich dadurch der Pressingweg auf den initial ballfernen Halbverteidiger der Bayern erheblich, was den Zugriff weiter reduzierte. Durch diesen längeren Pressingweg wurde auch der Pressingwinkel horizontaler, wodurch die zentrale Isolation zeitweise aufgehoben war. Besonders Gnabry war früh zentral anspielbar, doch Lynen erkannte mehrfach sehr gut, wann er von seiner Raumorientierung (durch Zentrumsisolation der ersten Linie) in die Mannorientierung übergehen musste, und verhinderte so, dass Gnabry aufdrehen konnte.

Zwischenraum = systemgefährdend?

Grundsätzlich zeigte sich für Bremen relativ schnell das zentrale Problem: Zwar konnten Abkippbewegungen aus dem Zentrum noch einigermaßen über die Achter kontrolliert werden, doch das fehlende, aktive Anlaufen – bedingt durch den langen Pressingweg nach Verlagerungen auf die Halbverteidiger – entwickelte sich zunehmend zu einem Unsicherheitsfaktor. Aufgrund dessen musste vor allem der rechte Außenbahnspieler Schmid immer wieder auf den linken Halbverteidiger Tah herausrücken und dadurch seine Mannorientierung auf den Halbraumzehner Laimer einseitig – ohne direkte Übernahme – auflösen.

Hierbei war es hilfreich, dass der Pressingwinkel des Außenspielers auf den Halbraumverteidiger vertikal angelegt war, sodass der Halbraumzehner meist schwer anspielbar blieb – teils auch, weil Laimer nicht konsequent gen Breite freilief und dadurch im Deckungsschatten feststeckte. Dennoch führte dieses Herausrücken dazu, dass das notwendige Einrücken in den Zwischenraum zwischen Außen- und Innenverteidiger fehlte, wodurch der Halbraumzehner im Durchschieben zunehmend freie Räume attackieren konnte. Anfangs nutzte Bayern diese Räume jedoch noch nicht optimal, da Diaz teilweise zu weit abkippte und der Passwinkel in die Tiefe somit nicht möglich war, während Laimer mitunter zu früh tief startete. Die Achter der Bremer mussten daher die Halbraumzehner wiederholt übernehmen, konnten dies jedoch nur von außen her tun, sodass die Enge in diesen Situationen relativ gering blieb. Gleichzeitig hatte dies zur Folge, dass Bischof immer wieder ballnah unterstützend Überzahl erzeugen konnte und sich so wiederholt aus der Breite anspielen ließ.

Tendenziell stellte zudem die Abstimmung zwischen Achtern und Innenverteidigern ein kleines Problem dar. Durch die teilweise zu lockere Übernahme der Halbraumzehner durch die Achter rückten die Innenverteidiger oft intuitiv in den Halbraum, um mögliche Tiefenläufe abzusichern. Dies hatte jedoch zur Folge, dass Kane zentral zeitweise ohne direkten Gegenspieler agierte, da sich auch Gnabry asymmetrisch zu Kane diagonal in den rechten Halbraum bewegte und so Coulibaly band. Dadurch verfügte Kane im Zentrum über relativ viel Raum, was insbesondere bei langen Bällen durchaus gefährlich war. Später blieb Friedl enger an Kane, wodurch Laimer immer wieder frei im Halbraum durchschieben konnte. Durch diese asymmetrischen Tiefenläufe der Stürmer aus dem 3-1-2-4-System entstand zudem immer wieder ein großer Zwischenraum zwischen den Innenverteidigern. Besonders im eigenen Drittel wurde dieser Raum gefährlich, da Bischof ihn gezielt ansteuerte – daraus resultierten mehrfach gefährliche Aktionen in der Box bzw. in Zone 14 vor der Verteidigungslinie.

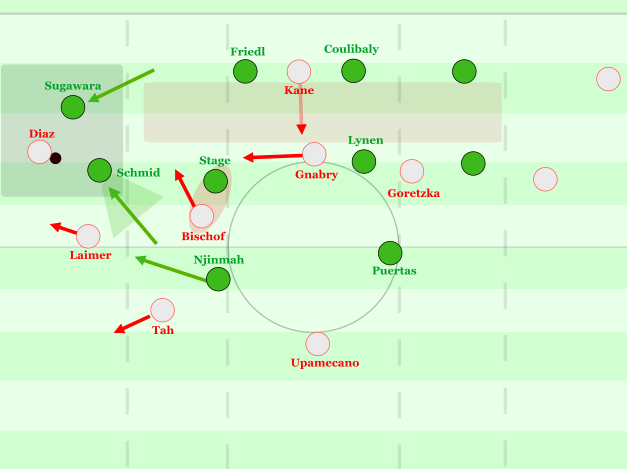

Tom Bischof entwickelte sich zunehmend zu einem Problem für Werder Bremen. Der Achter ließ sich immer wieder ausbrechend vor die erste Pressinglinie der Gäste fallen. Das Problem bestand darin, dass Lynen diese Bewegungen zunächst nicht verfolgte, da er davon ausging, dass Bischof durch die Stürmer isoliert sei. Durch den daraus entstandenen Abstand zwischen Lynen und Bischof konnte der Bremer Achter nicht mehr rechtzeitig reagieren, als Bischof angespielt wurde. So konnte sich Bischof zwischen Njinmah und Purteas immer wieder aufdrehen und zentral eindribbeln. Dabei zog er intuitiv die Bremer Stürmer zusammen, wodurch die bayerischen Halbverteidiger beim Vorstoßen deutlich mehr Raum hatten. Immer wieder rotierte er auch mit Goretzka zur Besetzung der Halbverteidigerposition in der ersten Aufbaulinie.

Indirektheit impliziert gefährliche Intuition

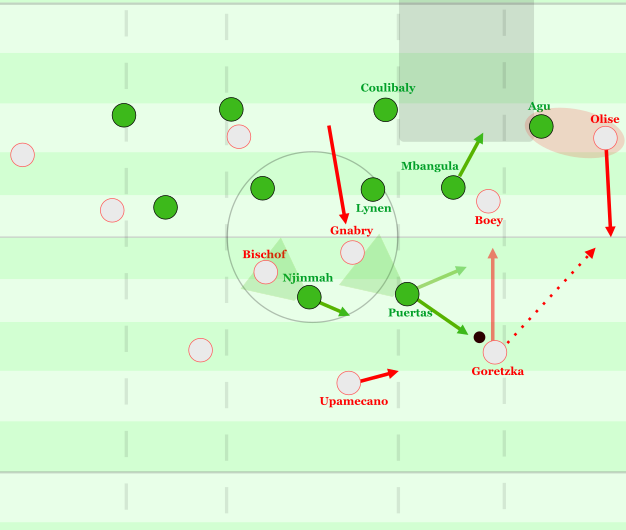

Bischof als linker Halbverteidiger brachte eine interessante Dynamik in das Aufbauspiel des FC Bayern. Dadurch agierte Goretzka als halbrechter Achter und band immer wieder Lynen. Lynen war zunächst auch für Gnabrys Abkippbewegungen zuständig und konnte diese größtenteils gut abfangen, sodass sich der Stürmer nicht frei im Zwischenlinienraum aufdrehen konnte. Durch die Bindung Lynens an Goretzka entfiel jedoch die direkte Übernahmemöglichkeit, wodurch Gnabry mehrfach angespielt werden konnte. Intuitiv rückte dann einseitig der Achter auf Gnabry, kam aber meist nur von hinten in den Zweikampf, sodass der Druck gering war und der Bremer aufgrund des langen Übernahmewegs kaum in den Zweikampf kam – Gnabry drehte sich technisch sauber und schnell auf. Auch Rechtsaußen Schmid rückte intuitiv ein, was zwar Gnabry am Dribbling in den Halbraum hinderte, gleichzeitig aber dazu führte, dass Schmid seinen Halbraumzehner Laimer aus dem Rücken verlor. Dieser konnte so mehrfach nach Abkippbewegungen von Gnabry diagonal-tief angespielt werden.

Diagonalität schafft indirekte Tiefe

Das hatte zur Folge, dass Sugawara mehrfach den Halbraumzehner stellen musste, um zumindest das Timing infolge der Unterzahlsituation zu kontrollieren. Dies gelang ihm überwiegend gut, wodurch die Tiefe für Laimer zumindest teilweise isoliert wurde. Durch das Einrücken zum Stellen wurde jedoch die Breite für Diaz immer wieder frei, der infolge von Laimer häufig ins 1-gegen-1-Duell gegen Sugawara geschickt wurde. Durch den Raumvorteil hatte Diaz dabei einen deutlichen Vorteil und konnte daraus Dynamik entwickeln. Mehrmals bot Laimer beim Spielen & Gehen direkt wieder Tiefe an, sodass Bremen es trotz der Verzögerung durch Blocken der Vertikalität über Sugawara kaum schaffte, die Unterzahlsituation im eigenen Drittel zu isolieren. Erwähnenswert ist zudem, dass Bayern die zentralen Spieler bewusst sehr tief positionierte, um die Bremer Achter mitzuziehen und die Wege nach einer Spielrichtungsänderung möglichst lang zu gestalten.

Allgemein definierte Bischof seine Halbverteidiger-Rolle dynamischer als Goretzka. Nach Pässen schob er meist im Halbraum nach vorne, um insbesondere den in der Breite oft in 1-gegen-1-Duelle fungierenden Diaz unterstützend zu agieren. Dies schuf regelmäßig eine Überzahl im Halbraum. Da Außenspieler Schmid häufig an Laimer gebunden war und nach dessen Durchschieben ebenfalls mitzog, war im Raum vor der Verteidigungslinie nur geringe Präsenz seitens der Bremer gegeben. Teilweise schob nun der Achter Stage in den Halbraum auf Bischof heraus. Dies hinderte Bischof zwar tendenziell daran, aus dem Halbraum ins Zentrum zu dribbeln, gleichzeitig ermöglichte das Herausziehen des Achters in Verbindung mit der fehlenden Rückpassabsicherung über die Bremer Stürmer, dass Bayern immer wieder direkt über die erste Aufbaulinie – nach Rückpässen über Bischof – den Zwischenlinienraum vor der Verteidigungslinie bespielen konnte. Besonders Gnabry und Kane konnten so im Wandspiel angespielt werden, was für Bremens Innenverteidiger beim Herausrücken mehrfach durchaus brenzlig war.

Fehlgeschlagenes Rückwärtspressing

Prinzipiell zeigte Bremen durchaus gute Ansätze im Rückwärtspressing, wenn die bayerischen Flügelspieler in der Breite angespielt wurden. Die Außenspieler schoben dabei immer wieder diagonal aus dem Halbraum nach außen und erzeugten so ein temporäres Überzahlpressing (2-gegen-1) gegen den Flügel. Das Problem aus Bremer Sicht lag jedoch darin, dass insbesondere Schmid Schwierigkeiten hatte, konsequent durchzupressen. Dadurch wurde sein Pressingwinkel zunehmend suboptimal, was Halbraumzehner Laimer erkannte und für sich nutzte: Er ließ sich immer wieder tiefer diagonal fallen, löste sich im Rücken Schmids und konnte von Díaz angespielt werden – teilweise übernahm auch Bischof diese Connector-Rolle. Aus dieser Position hatte Laimer mehrfach Zeit und Raum, um gefährliche Diagonalbälle in den angreifbaren Zwischenlinienraum vor der Bremer Abwehr zu spielen.

Auch im direkten 1-gegen-2 löste sich Díaz mehrfach stark, da Schmid im Durchpressen nicht konsequent genug agierte. So konnte Díaz immer wieder nach innen eindribbeln und den diagonal aufschiebenden Bischof in engen Räumen anspielen. Über diese kleinen Pärchenaktionen verschaffte er sich im Spielen-und-Gehen regelmäßig sofortige Tiefe im Halbraum. Für Friedl bedeutete das erhebliche Schwierigkeiten: Er musste entweder das Durchschieben aufnehmen oder Kane rechtzeitig an Coulibaly übergeben, wodurch die Tiefensicherung der Bremer nicht immer gewährleistet war.

Grundsätzlich trug auch diese Staffelung indirekt dazu bei, dass Bayern leichter über die erste Aufbaulinie verlagern konnte – ein Faktor, der Bremens Defensive spürbar destabilisierte. Durch die Ausweichbewegungen des Connectors aus dem Halbraum in die Breite schob auch Tah (bzw. der jeweils ballnahe Halbverteidiger) leicht nach außen, um über die diagonale Verbindungslinie für Rückpässe anspielbar zu bleiben und anschließend über den zentralen Innenverteidiger Upamecano flach zu verlagern.

Begünstigt wurde dieses Muster dadurch, dass Njinmah sich beim Ballspiel Laimers immer wieder intuitiv in die Breite orientierte. Sein Pressingweg auf Tah verlängerte sich dadurch deutlich, was die Kompaktheit des Bremer Doppelsturms spürbar schwächte. Infolgedessen öffneten sich über Upamecano nicht nur sichere Queroptionen, sondern auch wiederholt vertikale Passwege – unter anderem auf den abkippenden Gnabry.

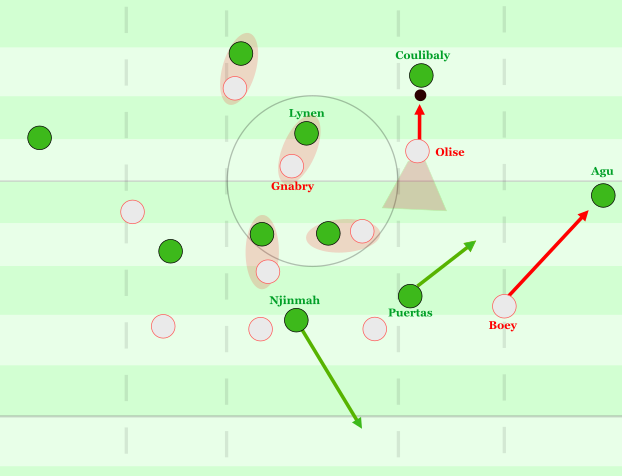

Auch auf der linken Seite zeigten sich über Mbangulas Rückwärtspressing immer wieder ähnliche Überzahlmuster. Das Problem bestand jedoch darin, dass Mbangula dabei häufig den Halbraumzehner Boey aus den Augen verlor, sobald dieser im Halbraum – oft im Spielen-und-Gehen – nachschob. Olise konnte ihn dadurch nach eigenem Aufdrehen, einer seiner größten Stärken, mehrfach in die Tiefe einsetzen. Mehrmals musste daher Innenverteidiger Coulibaly etwas unkontrolliert in den Halbraum ausschieben, um Boey rechtzeitig zu stellen. Dadurch öffnete sich jedoch immer wieder der Zwischenraum zwischen den Innenverteidigern, was vor allem Gnabry nutzte, um am ersten Pfosten gefährlich in die Box durchzustoßen.

Immer wieder rotierte Díaz beim Ballspiel des linken Halbverteidigers dynamisch mit Gnabry. Zwar funktionierte der Übergabeprozess bei Bremen in diesen Situationen meist ordentlich, doch in der Breite entstand dadurch regelmäßig ein kleiner Zeitvorteil. Dies ermöglichte es Gnabry immer wieder, sich aufzudrehen, das 1-gegen-1 beziehungsweise 1-gegen-2 zu suchen und horizontale Anschlusswege zu bespielen. Díaz wiederum positionierte sich klug im Zwischenraum zwischen Sugawara und Schmid, wodurch sich auf der linken Seite häufig saubere Doppelpassmuster zwischen den beiden Bayern-Akteuren ergaben.

Gnabry und Kane im Zehnerraum

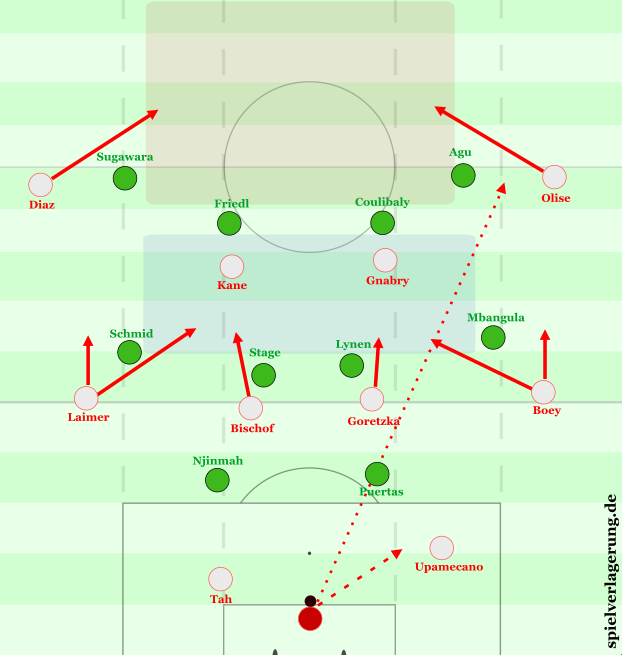

Zwischen der Führung und dem Ende der ersten Halbzeit agierte Bayern etwas ruhiger und suchte vermehrt den tiefen Aufbau. Aus dem 2-4-4 gegen Werders mannorientiertes, gespiegelt wirkendes 4-4-2 ließen sich Gnabry und Kane immer wieder in die Halbräume fallen, während die Flügelspieler breit in letzter Linie positioniert blieben – ein De-Zerbi-artiges Abstoßmuster, bei dem vor allem Olise als Zielspieler für Neuer diente. Die Bremer Innenverteidiger folgten den abkippenden Stürmern mannorientiert, wodurch sich ein großer Zwischenraum zwischen den Außenverteidigern in der letzten Linie (roter Bereich) öffnete.

Direkte Tiefenläufe entstanden daraus zunächst nicht regelmäßig, doch durch die eingerückten, tiefer agierenden Stürmer, die konsequent nachstoßenden Achter und die hoch und eingerückt positionierten Außenverteidiger konnte Bayern fast durchgehend den zweiten Ball sichern. Besonders Gnabry nutzte diese Situationen für explosive Tempowechsel im Dribbling und spielte dabei häufig den sehr breiten Olise im letzten Drittel frei, der aus dem inversen Dribbling gefährlich wurde. Im Spielen-und-Gehen kreuzte Gnabry zudem mehrfach mit Olise, zog dabei das Zentrum auf und öffnete immer wieder Räume für dessen tiefe Aktionen. Bremen tat sich schwer, nach Ballverlusten die hohe bayerische Besetzung des Zwischenraums zwischen Mittelfeld- und Abwehrlinie zu kontrollieren. Nach gesicherten zweiten Bällen schob Bayern mit hohem Tempo und teils mehr als sieben Spielern konsequent nach, sodass die Bremer früh intensive Rückwärtsläufe gegen die Spielrichtung absolvieren mussten – ein Aufwand, der sich in der zweiten Halbzeit auch physisch bemerkbar machte.

Teilweise führte Bayern den Abstoß auch über Upamecano aus, der in der asymmetrischen Anordnung der Innenverteidiger durch seine breite Positionierung und den diagonalen Pressingwinkel häufig Puertas überdribbeln konnte, um anschließend direkt auf Olise auszulösen. Boey orientierte sich bei Upamecanos Ballführung frühzeitig in die Breite und zog dadurch Mbangula mit, sodass der Diagonalpass von Upa auf Olise frei wurde. Dank seiner guten Vororientierung war Boey anschließend mehrfach für das Ablagespiel von Olise anspielbar – eine wichtige Option, um dem direkten und engen Verfolgen von Agu auszukommen. Aus diesen Ablagen startete Gnabry häufig diagonal in den Raum hinter Agu, um sofortige Tiefenläufe nach dem Ablagespiel zu ermöglichen. Die Grundanlage dieses Musters erzeugte einige gefährliche Szenen, allerdings erwies sich insbesondere der finale Tiefenpass auf Gnabry für Boey in mehreren Sequenzen als technisch anspruchsvoll und wurde nicht immer präzise genug gespielt.

Bremen mit Aufbauproblemen

Ein Teil der fehlenden Spielkontrolle von Werder Bremen lag jedoch auch im eigenen Aufbau, der sich überwiegend im tiefen 2-4-4 formierte. Aus dieser Struktur versuchte Bremen über asymmetrische Innenverteidiger – typisch für lange Auslösungen –, Friedl breiter, Coulibaly eingerückt, und Abkippbewegungen der Achter Stage und Lynen den Zwischenlinienraum aufzuziehen, um diesen anschließend über Torhüter Hein mit langen Zuspielen anzusteuern. Die Flügelspieler starteten dabei aus sehr hoher Grundposition und liefen im Bogen ins Zentrum ein, um direkten Zugriff auf zweite Bälle und Ablagen des Zielspielers zu sichern. Vermutlich nutzte man diese Bogenlauf-Muster, da die sehr tief agierenden Achter systematisch nur geringe Präsenz rund um die letzte Aufbaulinie oder beim zweiten Ball durch Abkippbewegungen erzeugten.

Das Kernproblem aus Bremer Sicht lag darin, dass Heins Zuspiele teils zu ungenau gerieten und die Flügelspieler sich häufig zu weit vom Ball postierten – zudem fehlte teilweise das notwendige Scanning in der Vororientierung, was zu Fehlpositionierungen führte. Dadurch konnten die bayerischen Achter den zweiten Ball häufig sichern, obwohl Bremen dies unbedingt verhindern wollte. Besonders problematisch war, dass Bayerns Achter nach der Ausführung des Abstoßes mit viel Tempo und Direktheit in den Zwischenlinienraum drehten, um den Ball sofort zu sichern. Auch die Flügelspieler schoben nach dem Abstoß sofort ein, sodass im Halbraum eine starke Präsenz für die zweiten Bälle entstand. Gegen die sehr breiten Außenverteidiger Werders verschaffte Bayern sich dadurch auch nach Umschaltmomenten mehrfach entscheidende Vorteile.

Während Olise im Bogenlauf das Pressing beim Ballspiel von Hein auslöste und so den Querpass zurück auf Coulibaly isolierte, schob Kane mit guter Vororientierung etwas nach vorne. Dadurch konnte er einerseits den Diagonalpass zum rechten Verteidiger Sugawara verhindern und andererseits einen Querpass auf Innenverteidiger Friedl antizipieren. Im Zentrum rückten Goretzka und Gnabry mannorientiert auf die Achter Lynen und Stage. Bischof agierte hingegen häufig wie ein zentraler Innenverteidiger. Durch Olises Pressingbewegung übernahm Boey mannorientiert Linksverteidiger Agu, wodurch Upamecano auf die Breite zum Flügelspieler Mbangula ausweichen musste. Stürmer Puertas wurde dadurch Bischofs Gegenspieler, sodass dieser in der Mannorientierung oft zwischen Tah und Upamecano agierte – seine Aufgabe erfüllte er jedoch sehr solide und konnte sich insbesondere mit seinem Antritt mehrfach Vorteile gegenüber Puertas verschaffen. Zu erwähnen ist außerdem, dass Tah eine gute Vororientierung zeigte: Nach der Auslösung des Abstoßes auf Puertas passte er frühzeitig seine Höhe an und rückte ein, um die Tiefe abzusichern.

Teilweise konnte Hein Olises technisch teils zu eng ausgeführten Bogenlauf überspielen – dank gutem Vorscanning des Torhüters – und Coulibaly erhielt anschließend die Möglichkeit, diagonal anzudribbeln oder über Ablagenspiel auf Lynen weiterzuleiten. Letzteres wird bei Hein deutlich seltener praktiziert als bei Backhaus oder früher bei Zetterer, was eine gewisse Risikominderung darstellt. Das Problem bestand jedoch darin, dass die Folbewegungen mitunter isoliert wirkten. Zwar kippte Puertas teilweise in den Halbraum ab, ebenso Mbangula, doch Coulibaly tat sich schwer, direkt in den Druck hineinzuspielen. Meist wählte er daher den langen Ball, obwohl er Olise im Dribbling hätte überdribbeln können – aus Sicht der Norddeutschen eine verpasste Chance. Zusätzlich agierten die Außenverteidiger beim Andribbeln des Innenverteidigers teilweise zu hoch, sodass ein Ablagespiel über die Abkippbewegungen aus dem Halbraum häufig nicht möglich war.

Zweite Halbzeit

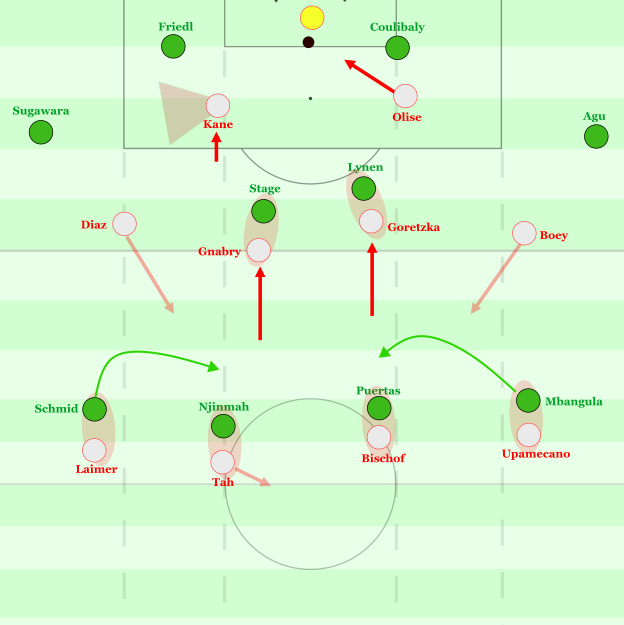

Nach dem 2:0-Foulelfmeter durch Harry Kane sah sich Werder Bremen auch nach dem Pausentee mit ähnlichen Problemfeldern wie in Halbzeit eins konfrontiert. Die Bayern ließen den Gästen nun zwar in etwas höheren Zonen gelegentlich strukturierten Ballbesitz zu, den die Grün-Weißen aus einem 2-3-4-1 bzw. 2-3-3-2 aufzogen. Der Fokus lag dabei stark auf den Halbräumen, wo vor allem Puertas und Mbangula eingebunden wurden. Bayern verteidigte meist aus einem 4-2-3-1, in dem Olise das Pressing mit vertikalem Winkel auf Innenverteidiger Coulibaly auslöste – dadurch öffnete sich situativ der Diagonalpass in den Halbraum. Die Innenverteidiger schoben aber eng mit, sodass Bremens Halbraumspieler kaum Möglichkeiten hatten, sich sauber aufzudrehen – zudem zeigte Bayern hier auch gute Überzahlpressing-Muster über das Rückwärtspressing der Außenverteidiger, sodass sich die Halbraumspieler von Werder auch schwer taten, dass sie etwaige Rückpässe spielen.

Bremen im höheren Aufbauspiel

In Kombination mit zentralen Mannorientierungen – etwa Gnabry eng an Sechser Lynen, der sich zwar mehrfach gut lösen und anspielen ließ, jedoch aufgrund der engen Zuordnungen im Zentrum selten Folgeläufe für ein sauberes Progressionsspiel fand (zudem waren die Abkippbewegungen aus dem Halbraum nach Lynens Abkippen nur teilweise gegeben für diagonales Auslösen) – fehlten Bremen häufig die Anschlussbewegungen nach einem Anspiel in den Halbraum. Dadurch verlor dieser linienbrechende Ansatz zunehmend an Stabilität. Ungenutzt blieb zudem, dass Olise beim Aufrücken auf Coulibaly seine anfängliche Mannorientierung auf Linksverteidiger Agu regelmäßig aufgab. Agu wäre prinzipiell über Friedl anspielbar gewesen, wodurch sich eine temporäre Überzahl in der Breite ergeben hätte. Bremen spielte diese Option jedoch zu selten konsequent aus, sodass Bayern über Boey, der trotz des langen Pressingwegs oft noch übernahm, die Situationen kontrollieren konnte. Teilweise tat sich Olise schwer, wenn Coulibaly in seiner Vororientierung sehr breit agierte (was im Zweieraufbau jedoch nur selten vorkam, etwa bei Lynens Abkippen). In solchen Momenten blieb häufig ein eher horizontaler Pressingwinkel, den Coulibaly mehrfach nutzte, um starke linienbrechende Diagonalpässe auf die Stürmer einzustreuen. Diese konnten halbräumig ablegen und so den Zwischenlinienraum öffnen – ein vielversprechender, aber zu selten genutzter Ansatz.

Mit dem Seitenwechsel agierte Bremen gegen den Ball in der ersten Pressinglinie noch mannorientierter. Teilweise schob der ballnahe Achter aggressiv auf den aufbauenden Halbverteidiger heraus, wodurch sich ein 3-gegen-3 auf der ersten Linie ergab. Besonders Stage löste dies mit dynamischen Bogenläufen aus dem Zentrum heraus gut, sodass der Pass in den Halbraum auf Laimer oft isoliert war. Das Problem: Der Pressingweg aus dem Zentrum auf die erste Aufbaulinie der Bayern war lang, zumal sich die Münchener Aufbauspieler bewusst etwas tiefer und mit größerem Abstand zum Mittelfeld postierten, um genau diese Wege zu verlängern. Der Druck nahm daher mit zunehmender Laufdistanz ab. Bayern fand zudem weiterhin verlässlich in die Breite, wodurch Bremen ähnliche Probleme wie in Halbzeit eins hatte. Gerade über den tiefer postierten Boey im rechten Halbraum entwickelten die Münchener weiterhin starke Spielen-und-Gehen-Muster. Boey nutzte sein hohes Tempo, während sich Olise in der Vororientierung zunehmend tiefer positionierte, um sich früh von Agu zu lösen und so bessere Ausgangslagen für tiefe Anschlussläufe auf Boey zu schaffen – ein Muster, das mehrfach sehr gut funktionierte.

Wenn Bremen schnell gefährlich wurde, dann vor allem über Umschaltsituationen im ballnahen Halbraum. Grundlage war, dass die bayerischen Halbverteidiger ballnah breit ausschoben, während der mittlere Innenverteidiger in der Restverteidigung mannorientiert auf Njinmah agierte und dadurch weniger einrückte. Die Kompaktheit innerhalb der 1-2-Restsicherung litt dadurch punktuell. Trotz systematisch gut vorbereiteter Szenen über den zentralen Njinmah und dribbelstarke Halbraumspieler – insbesondere Mbangula – fand Werder aus diesen Halbraumdribblings jedoch selten die Tiefe. Bayern verteidigte rückschiebend mannorientiert, sodass die Halbverteidiger breite Tiefenläufe (meist vom ballnahen Stürmer, zumeist Puertas) und der mittlere Innenverteidiger die Läufe des Mittelstürmers frühzeitig aufnehmen konnten. Besonders Upamecano überzeugte auf der rechten Seite mit Tempo und Timing, gewann Zeit, um Mbangula am Tiefenspiel auf Puertas zu hindern, und ermöglichte Boey ein effektives Rückwärts-Gegenpressing. So gelang es Bayern, kollektiv schnell hinter den Ball zu kommen und mögliche Bremer Umschaltmomente zu entschärfen – trotz systematischer (Muster-Stärke schlägt System-Schwäche) Teilprobleme.

Fazit

Man kann nicht sagen, dass Werder Bremen an diesem Tag ein katastrophales Spiel ablieferte, doch eine „ausreichende“ Leistung reichte gegen diese Bayern am Ende nicht aus. Gegen den Ball zeigte Bremen in der Grundsystematik durchaus Stabilität und interessante Ansätze, tat sich jedoch mit den Wechselwirkungen der bayerischen Anpassungen sichtbar schwer. Mit dem Ball nach vorne war noch Luft nach oben, denn Bayern boten auch in Detailfragen Möglichkeiten, die Bremen weitgehend nicht nutzen konnte. Im Laufe des Spiels nutzten die Bayern ihre bessere Fitness (über Einwechslungen), um die Kontrolle über die Partie sukzessive zu übernehmen. Am Ende stand ein verdienter, dominanter Sieg für Vincent Kompany.

MX machte sich in Regensburg mit seiner Vorliebe für die Verübersachlichung des Spiels einen Namen. Dabei flirtete er mit der RB-Schule, blieb aber heimlich immer ein Romantiker für Guardiolas Fußballkunst.

Keine Kommentare vorhanden Alle anzeigen