Reaktivität kostet Deutschland den EM-Traum – MX

Im Vorfeld war viel über dieses Spiel geschrieben worden – das Spiel nach dem Wunder von Basel. Die Erwartungen waren hoffnungsvoll, getragen von der Euphorie und dem Momentum. Am Ende bleibt ein Eingeständnis, dass es nicht für die Elite in Europa reicht.

Strukturorientierung statt Bogenlauf-Auslösung

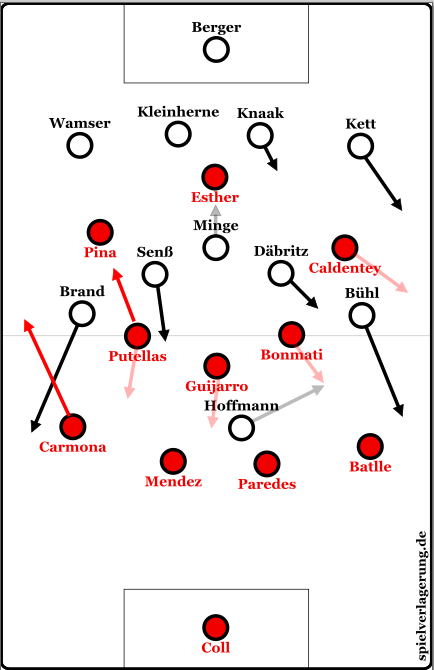

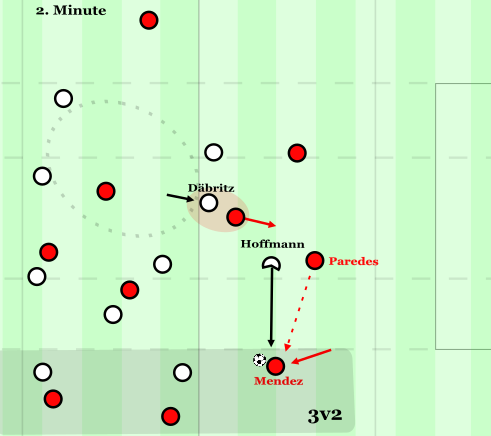

Synchron zur eigenen Grundformation agierte Deutschland zu Beginn des Spiels erwartungsgemäß aus einem Mittelfeldpressing heraus. Stürmerin Hoffmann besetzte die erste Pressinglinie und agierte dabei leicht reaktiv gegen den spanischen Dreieraufbau aus Batlle, Paredes und Mendez. Hielt die zentrale Innenverteidigerin Paredes den Ball, positionierte sich Hoffmann zunächst strukturorientiert im Zentrum, um den Passweg zu Sechserin Guijarro zuzustellen.

Dabei zeigte sich jedoch früh ein grundsätzliches Problem: Guijarros Ausbrechbewegungen vor die deutsche Stürmerin wurden kaum mitverfolgt – die angestrebte Isolation griff also nur, solange Guijarro sich nicht aktiv vom Sechserraum nach vorn löste. Dies erkannte auch ihre initiale Gegenspielerin Däbritz relativ schnell, sodass sie trotz der zentralen Positionierung Hoffmanns immer wieder aus der Strukturorientierung im Fünferblock heraustrat und Guijarro in frauorientierter Weise verfolgte.

Die Strukturorientierung zur Isolation Guijarros griff somit kaum – bereits nach wenigen Minuten ließ sich daher über den Ertrag dieser reaktiven Ausrichtung diskutieren. Paredes, als mittlere Innenverteidigerin, erhielt infolgedessen viel Raum und kaum Gegnerinnendruck – eine Freiheit, die sie mehrfach für Diagonalverlagerungen in den ballfernen Halbraum nutzte (dazu später mehr). Zugleich bewirkte die zentrale Strukturorientierung, dass die Passwege auf die spanischen Halbverteidigerinnen zwar prinzipiell offen blieben, ihre Ballannahmen aber weiter entfernt vom deutschen Pressingzentrum stattfanden.

Der Pressingwinkel von Hoffmann wurde dadurch seitlicher und flacher – mit dem Ergebnis, dass die Halbverteidigerinnen ein deutlich besseres Zeit-Raum-Verhältnis erhielten und Hoffmann mehrmals überdribbelten, wodurch in der Breite mehrmals temporäre 2v3-Unterzahlszenen für Deutschland entstanden. Ein Szenario, das man im Mittelfeldpressing unbedingt vermeiden wollte.

Passender wäre es gewesen, wenn Hoffmann Paredes bereits im Moment deren Ballspiels aktiv vertikal angelaufen hätte, um sie so frühzeitig zum Pass auf eine der Halbverteidigerinnen zu zwingen und gleichzeitig weiter die Isolation auf Guijarro aufrechtzuerhalten. Die Halbverteidigerinnen hätte sie dann im Bogenlauf durchpressen können. Durch den daraus entstehenden diagonaleren Pressingwinkel und die insgesamt höhere Intensität im Anlaufverhalten wäre es wohl seltener zu gefährlichen Aufbauszenen über halbräumige Andribblings gekommen.

Intuition schafft Ambivalenz

Denn diese Szenen führten immer wieder dazu, dass Bühl und Brand als Flügelspielerinnen in der zweiten Pressinglinie im Mittelfeldpressing vertikal nach vorne schoben und sich in ihrer Breitenpositionierung zunehmend an den spanischen Halbverteidigerinnen orientierten. Ursprünglich war wohl vorgesehen, dass sie beim Ballbesitz der zentralen Innenverteidigerin Paredes die Passwege in die Breite – also auf Bonmatí bzw. links auf Carmena – isolieren. Durch diese intuitive Reaktion ging diese strukturelle Idee jedoch verloren.

Schon nach wenigen Minuten zeigte sich vor allem, dass Brand im rechten Halbraum beim Andribbeln von Mendez unsicher war, ob sie die andribbelnde Halbverteidigerin nun (aufgrund des vielen Freiraums im Andribbeln) anpressen oder frauorientiert zu Carmena in der Breite verschieben sollte. Intuitiv entschied sie sich meist für einen Mittelweg: Zwar presste sie Mendez leicht an, schob aber dennoch etwas weiter in die Breite zu Carmena. Das führte dazu, dass kaum Druck auf die Halbverteidigerin entstand und Brand durch ihr Breitenverschieben den Passweg von Mendez in die letzte Linie öffnete.

Grundsätzlich lässt sich hier eine gewisse Ambivalenz in Wamsers Aggressivität feststellen. Einerseits war diese Aggressivität vor allem durch das Kippmuster über die andribbelnden Halbverteidigerinnen notwendig – was immer wieder große Zwischenräume zwischen Wamser und Kleinherne in der Innenverteidigung erzeugte, da das Herausschieben und das Nachrücken kaum synchron abliefen. Gleichzeitig war diese Aggressivität aber auch ein zentraler Faktor dafür, dass Pina in der Breite im 1v1 Probleme bekam. Aus dieser Ambivalenz lässt sich also ableiten, dass die Zwischenraum-Frage eine entscheidende werden würde.

Tiefe, wo?

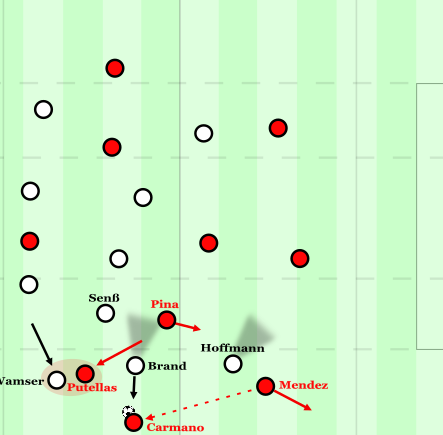

Das grundsätzliche Problem Spaniens lag also darin, wie man aus den 1-gegen-1- bzw. 1-gegen-2-Szenen in der Breite Tiefe herstellen kann – eine Thematik, die sich bereits in den vorherigen Spielen gezeigt hatte. In der 3-1-5-1-Struktur bringt man mit Putellas eigentlich eine Halbraumachterin mit, deren Spielertypus (vor allem durch ihren Antritt sowie ihren guten beidfüßigen first touch) grundsätzlich für das diagonale Durchschieben aus dem Halbraum in die Breite und damit für das Schaffen von Tiefe prädestiniert wäre. Doch auch gegen Deutschland sah man davon kaum etwas. Zwar schob Putellas immer wieder durch, jedoch eher vertikal als diagonal, wodurch sie – bedingt durch den diagonalen Pressingwinkel Wamsers auf Pina – im Halbraum kaum anspielbar war.

Relativ schnell reagierte auch Spanien auf die deutsche Staffelung. Carmena agierte nun als linke Schienenspielerin zunehmend in voller Breite und etwas höher, während Pina häufiger einrückte, statt dauerhaft eine doppelte Breitenbesetzung herzustellen. Das hatte zunächst den logischen Effekt, dass Brand und Wamser flexibel reagieren mussten – denn die direkte Frauorientierung (Wamser auf Pina, Brand auf Carmena) ließ sich durch Carmenas Höhenanpassung nicht mehr konsequent umsetzen.

Problematisch wäre dabei vor allem gewesen, dass Pina mit ihren Abkippbewegungen regelmäßig den linken Halbraum besetzte, während Carmena zeitgleich in der Breite aufschob – und damit theoretisch im Rücken von Wamser auftauchen konnte. In der Folge reagierte Brand, indem sie Carmenas Breite nicht mehr konsequent annahm, sondern sich wieder stärker strukturorientiert im Halbraum positionierte. Dadurch war der Passweg von Mendez auf die eingerückte Pina häufig ebenfalls isoliert, während zugleich der Weg für Übergaben infolge der dynamischen spanischen Höhenbesetzung freigemacht werden konnte.

Die Isolation des Halbraums hatte zur Folge, dass Schienenspielerin Carmena in der Breite immer wieder gesucht wurde. Der zentrale Unterschied zum anfänglichen Muster lag darin, dass die Bespielung der Breite über Carmena nun aus tieferen Zonen erfolgte. Die spanische Idee dürfte gewesen sein, dass Carmenas Position es ihr ermöglicht, ihre direkte Gegenspielerin Brand im Eins-gegen-eins zu überdribbeln – woraufhin Pina eingerückt durchschieben und ein 2-gegen-1 gegen Wamser erzeugen sollte. Die deutsche Reaktion auf dieses Muster ließ diese Dynamik jedoch kaum zu. Vielmehr agierte man flexibel: Nahm Carmena den Ball auf Höhe von Brand oder knapp davor an, schob Brand horizontal in die Breite; schob Carmena dagegen höher, rückte Wamser aus der Kette in die Breite, während Brand Pina dann mitverfolgte. Dieser Mechanismus funktionierte wiederholt zuverlässig – erforderte jedoch ein hohes Maß an Scanning, insbesondere von Brand, um Carmenas Höhenpositionierung sauber einzuordnen, sowie eine präzise Abstimmung mit Wamser. Beides gelang dem deutschen Team in diesen Szenen auffallend stabil.

Allerdings muss ebenfalls festgehalten werden, dass Spanien aus diesen Mustern heraus anfangs kaum Tempo entwickelte. Gerade Carmena war in der Ballannahme und -verarbeitung oft zu langsam, wie es für diese tiefere Position in der Breite notwednig gewesen wäre, um Brand direkt zu überdribbeln – temporäre Überzahlen entstanden so kaum.

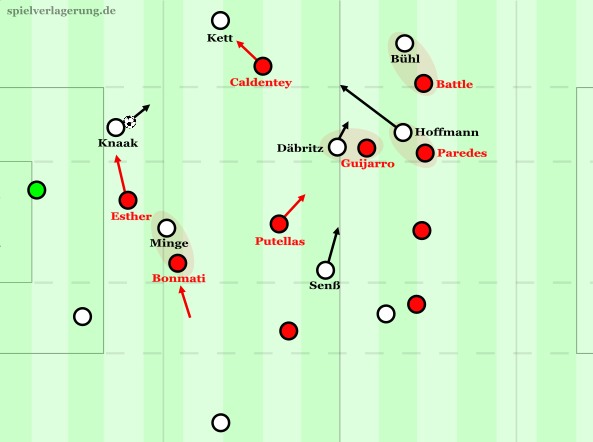

Wie in der Grafik zu sehen ist, agierte Putellas in der eingerückten Rolle, während Pina als Achterin aufrückte. Spanien wechselte dabei immer wieder zwischen den Schienenspielerinnen und Achterinnen durch Rotationen. Diese wurden von der deutschen Hintermannschaft jedoch gut aufgefangen – insbesondere Wamser löste sich rechtzeitig von Pina, um die Staffelung zu halten. Senß hatte hingegen Schwierigkeiten, Pina konsequent zu übernehmen und zu verfolgen, sodass diese mehrfach halbräumig abkippen und angespielt werden konnte. In der Breite blieb die Struktur jedoch weitgehend stabil.

Senß hatte ebenfalls leichte Probleme, ausbrechende Bewegungen der Achterinnen im Halbraum zu verfolgen, wenn der Ball in der Breite war. Dadurch konnte sich Carmena mehrmals drucklösend in der Breite lösen. Allgemein ließ sich feststellen, dass auch Stürmerin Hoffmann Schwierigkeiten hatte, die ballnahen Bewegungen zur Drucklösung auf Mendez konsequent zu verfolgen. Das lag vor allem daran, dass sie darauf fokussiert war, den Passweg zur mittleren Innenverteidigerin Mendez zu isolieren. Dadurch konnte sich Mendez jedoch mehrmals in der Breite lösen.

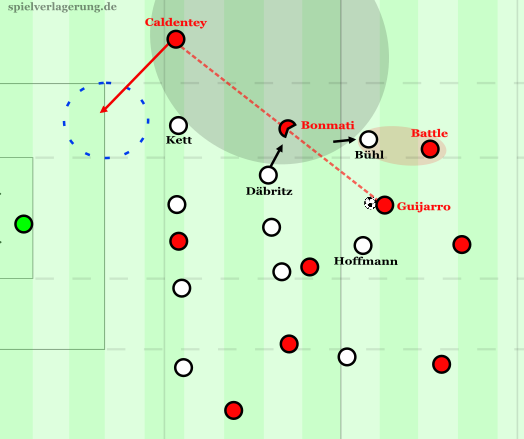

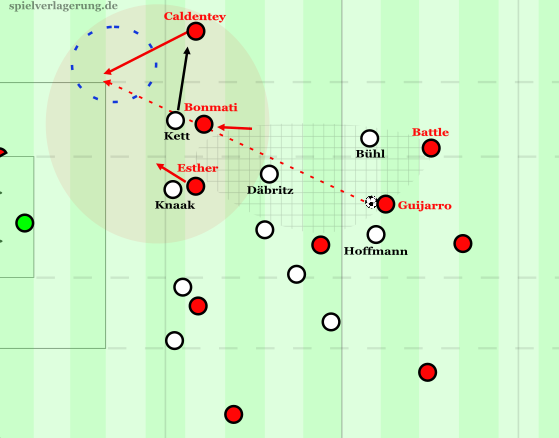

Oft suchte Spanien infolge einer Verlagerung die andere Seite. Dort konnte man allgemein mehr tiefe Progression aufzeigen als auf der linken Seite – was vor allem daran lag, dass Bonmati, anders als ihre Pendantin Putellas, immer wieder diagonal in die Breite schob, wenn Caldentey in der Breite den Ball hielt und die deutsche Außenverteidigerin Kett diagonal in die Breite herausverteidigte. Achterin Däbritz tat sich dann schwer, Bonmatis enormen Antritt konsequent zu verfolgen, wodurch Bonmati mehrmals tief angespielt werden konnte. Grundsätzlich lag das Problem in der Anfangsphase jedoch darin, dass Spanien den Fokus sehr stark auf die linke Seite legte und diese Stärke so kaum ausgespielt wurde.

Guijarro´s Ausbrechen schafft diagonale Optionen

Grundsätzlich ließ sich zur Mitte der ersten Halbzeit beobachten, dass sich Sechserin Guijarro wieder vermehrt vor den deutschen Pressingwall – also vor Stürmerin Hoffmann – fallen ließ. Hoffmann fand weiterhin kaum Mittel, um diese Bewegungen der spanischen Sechserin wirksam zu begleiten. So entstand kaum Druck auf Guijarros Ballaktionen. Hoffmann lief sie in diesen Szenen im Prinzip genauso an, als würde sie eine mittlere Innenverteidigerin pressen – was sich jedoch als Trugschluss erwies. Denn Guijarro agierte weder so zentral noch so tief wie eine zentrale Aufbauspielerin, sondern positionierte sich höher (auf Höhe der deutschen Flügelspielerinnen) und zeigte zudem deutlich dynamischere Bewegungen. Dadurch konnte sie sich mehrfach aus der Bewegung heraus aufdrehen – insbesondere gen rechte Seite – und das Spiel von dort weiter antreiben.

Das Thema wurde überhaupt erst relevant, weil auch Klara Bühl – noch extremer wie zuvor schon Jule Brand – im Laufe des Spiels vertikal immer weiter nach vorne in Richtung der spanischen Halbverteidigerin schob, um potenzielle Andribbelmomente frühzeitig zu unterbinden. An diesem Punkt lässt sich exemplarisch nachvollziehen, warum Spanien deutlich stärker über die linke Seite aufbaute: Dort agierte man in der Breite mit einer Doppelbesetzung. Das zwang Deutschland im 4-5-1 bzw. 4-3-3 dazu, mit der Flügelspielerin Brand die Schienenspielerin direkt frauorientiert aufzunehmen, während Stürmerin Hoffmann die Halbverteidigerin Mendez anlief.

Auf der rechten Seite hingegen fehlte diese doppelte Breitenbesetzung. Däbritz konnte somit einfach Achterin Bonmatí im Halbraum übernehmen, während Franziska Kett die deutlich höher agierende Schienenspielerin Caldentey verfolgte. Klara Bühl konnte dadurch die rechte Halbverteidigerin Battle deutlich enger und frauorientierter verfolgen. Allein durch dieses Aufschieben entstand eine strukturelle Enge, in der Battle weitgehend isoliert blieb. Folglich agierte Bühl auch durchgehend enger an ihrer Gegenspielerin, was dazu führte, dass die rechte Halbverteidigerin Spaniens kaum eingebunden wurde – ganz im Gegensatz zur linken Seite, wo Mendez regelmäßig Zeit und Raum erhielt, weil dort kein vergleichbarer Zugriff entstand.

Grundsätzlich wirkte das deutsche Pressing auf der linken Seite sehr stabil. Probleme entstanden vor allem dann, wenn Guijarro sich nach ihren ausweichenden Bewegungen mit dem Ball aufdrehen konnte. Anders als beim Ballspiel der mittleren Innenverteidigerin, wo Hoffmann gezielt den Passweg ins Zentrum isolierte, war der diagonale Passweg aus dem Zentrum in den linken Halbraum in diesen Situationen nicht abgedeckt.

Das hatte zur Folge, dass Däbritz ihre Frauorientierung oft nur reaktiv und zu spät aufnahm – wodurch technisch extrem starke Spielerinnen wie Bonmatí (oder nach Rotationen auch Battle) im Halbraum mit dem Rücken zum Tor angespielt wurden, sich aber trotzdem aufdrehen konnten. Daraus entstanden mehrfach dynamische Situationen, in denen nach dem ersten Dribbling temporäre lokale Überzahlen in der Breite erzeugt wurden.

Gerade die Vorbereitung dieser Muster durch Bonmatí – als Zwischenstück in einer diagonalen Verbindungslinie – war hervorzuheben: Sie zeigte eine exzellente ballorientierte Körperhaltung, positionierte sich antizipativ zwischen den Linien und löste sich mit dem ersten Kontakt direkt von der Gegenspielerin weg. Hier fiel auch auf, dass Klara Bühl sich im Rückwärtspressing deutlich schwerer tat als etwa Jule Brand – wodurch sie Bonmatí nach dem Pass kaum effektiv unter Druck setzen konnte. Das öffnete wiederholt die diagonale Verbindung in den Halbraum für dynamische Anschlussaktionen.

Auffällig war zudem, dass Guijarro nun vermehrt mit langen Bällen in den Halbraum bzw. in die Breite operierte – meist auf diagonal durchschiebende Flügelspielerinnen. Spanien nutzte diese Muster auf der rechten Seite mehrfach, indem Bonmatí im Halbraum höher schob, um gemeinsam mit Caldentey ein 2-gegen-1 gegen Franzi Kett zu erzeugen. Die zugrunde liegende Idee war offensichtlich, aus der eingerückten Position der deutschen Außenverteidigerinnen einen Dynamikvorteil zu ziehen und diesen durch Tiefenläufe in deren Rücken auszuspielen. Das funktionierte grundsätzlich gut: Der Winkel, in dem Kett in die Breite bzw. in die Rückverteidigung verschieben musste, war mehr als suboptimal – gerade gegen eine so schnelle Spielerin wie Caldentey, die mehrfach im Rücken Ketts aufkreuzte. Problematisch war jedoch die Präzision: Die Zuspiele in diese Räume waren häufig zu ungenau, um diese Dynamik effektiv zu nutzen.

Hinzu kam, dass sich auch Stürmerin Esther im Spielverlauf zunehmend ballorientiert bewegte und diagonal in die Tiefe schob. Gerade zur Absicherung des zweiten Balls erwies sich das als wertvoll, da sie situativ Zugriff auf die Nachstoßräume horizontal hatte. Dennoch wurde der zweite Ball ein zunehmendes Problem für Spanien, wenn der Ball vertikal geklärt wurde: Durch das Aufschieben Bonmatís fehlte eine Achterin zur Raumsicherung zwischen den Linien. Das notwendige Nachrücken Guijarros aus tieferer Position erfolgte häufig zu spät. So konnte Deutschland mehrmals nach spanischen Tiefenmustern den Ballgewinn im Mittelfeld sichern und direkt in Gegenkonter umschalten.

Grundsätzlich war die deutsche Verteidigungslinie in diesen Mustern strukturell benachteiligt. Es zeigte sich, dass sich die Viererkette situativ in zwei Teile aufspaltete und dadurch zentral ein großer Raum entstand – ein Raum, den Spanien zum Glück nur selten aktiv nachbesetzte. In der Folge musste etwa die rechte Innenverteidigerin Kleinherne mitunter sehr weite Übergabewege auf die linke Seite zurücklegen, wenn man dort die entstehende 2-gegen-3-Unterzahl ausgleichen wollte. Hier hätte man sich früher ballorientiert verschieben müssen bzw. die vertikale Kompaktheit trotz der lokalen Unterzahl konsequenter aufrechterhalten sollen. Alternativ wäre auch eine situative Umstellung denkbar gewesen: Durch das Aufrücken Bonmatís hätte ihre eigentliche Gegenspielerin Däbritz phasenweise in die letzte Linie einschieben und so eine temporäre Fünferkette erzeugen können.

Ferner sah man auch auf der linken Seite Spaniens ähnliche Zuspiele von Guijarro. Grundsätzlich gestaltete sich dort die Zuordnung im 2-gegen-2 jedoch deutlich einfacher als auf der rechten Seite, sodass die dortigen Diagonalverlagerungen nicht dasselbe Maß an Übergaben und Abstimmung erforderten. Dennoch wurde es mehrfach gefährlich, da Knaack im Bewegungsradius teilweise Probleme gegen die dynamische Pina hatte und sich mitunter schwer tat, sich nach Zuspielen in ihren Rücken sauber aufzudrehen.

Grundsätzlich änderte sich die Spieldynamik kurz vor Ende der zweiten Halbzeit nochmals deutlich. Auslöser dafür war vor allem, dass Spanien nun konsequent über Guijarro das Diagonalmuster auf der rechten Seite suchte – und Caldentey zunehmend mehr Dynamik im 1-gegen-1 gegen Kett entwickelte. Dieses Duell legte auch recht klar ein zentrales Problem der deutschen Defensivstruktur offen: Reaktivität erfordert Aggressivität – aber Aggressivität bringt immer auch ein gewisses Maß an Unkontrolle mit sich. Genau diese Unkontrolle zeigte sich bei Kett im Herausverteidigen zur Seite hin: Sie suchte häufig zu früh den Kontakt, ohne dabei bereits eine standfeste Position eingenommen zu haben, wodurch Caldentey mehrfach den vertikalen Durchbruch im Dribbling fand. Diese Überdribblings wiederum forderten im Anschluss viel Energie im Rückwärtspressing, um mit dem Block hinter den Ball zu kommen – ein Muster, das Kräfte kostete.

Ferner sah man gegen Ende der ersten Halbzeit auch immer wieder Abkippbewegungen der Achterinnen Putellas und Bonmati (die am Ende auch immer wieder rotierten), die aus ihrer vertikalen Grundposition heraus in den Halbraum vor den deutschen Pressingblock zurückfielen – im Stile Guijarros. Diese Bewegungen bereiteten der deutschen Defensive wiederholt Probleme, da die Innenverteidigerinnen diese Wege schlichtweg nicht verfolgen konnten. Entsprechend war eine Übergabe auf Senß und Däbritz erforderlich. Diese jedoch agierten in ihren Reaktionen teils zu zögerlich oder erkannten die abkippenden Bewegungen zu spät, wodurch insbesondere Putellas mehrmals angespielt werden und sich im Halbraum aufdrehen konnte. Das wiederum hatte ähnliche Effekte wie bei Guijarro: Deutschland fand kaum Zugriff auf diese Ballannahmen vor dem Pressingblock, sodass sich die Spielerinnen nahezu ungestört bewegen konnten.

Deutschland im 2-3-2-3-Aufbau

Grundsätzlich änderte sich nach der Halbzeitpause wenig – mit der Ausnahme, dass Deutschland nach wenigen Minuten und überstandener Schwächephase kurz vor Ende der ersten Halbzeit nun mehr Ballbesitz verzeichnen konnte. Die meisten Aufbaumomente fanden jedoch weiterhin in tieferen Zonen gegen ein spanisches 4-1-3-2-Angriffspressing statt.

Die Spanierinnen ließen dabei – anders als in den bisherigen Turnierspielen – die deutschen Innenverteidigerinnen zunächst andribbeln, ehe man auf Höhe der Boxlinie den Bogenlauf über Esther bzw. Bonmati auslöste. Ziel war es, die Innenverteidigerinnen dabei horizontal von der ballfernen Seite abzuschneiden, Sechserin Minge über die ballferne Stürmerin zu isolieren und den Spielaufbau konsequent auf die Außenverteidigerinnen zu lenken. Dieses Muster funktionierte weitgehend gut.

So entstand recht schnell das Problem, dass die spanischen Flügelspielerinnen – insbesondere Caldentey – die deutschen Außenverteidigerinnen eng in direkter Frauorientierung zustellten. Gerade Knaak suchte zu Beginn dennoch mehrfach Franzi Kett in der Breite, doch diese konnte sich unter dem unmittelbaren Druck kaum aufdrehen, wodurch Deutschland im weiteren Verlauf immer häufiger nach kurzem Anspiel und Andribbeln auf lange Bälle zurückgreifen musste.

Grundsätzlich wäre es in dieser Phase wünschenswert gewesen, die Außenverteidigerinnen nicht in solch extrem breiten und höheren Räumen zu positionieren, sondern sie leicht eingerückt und flacher zu staffeln. Zwar hätten die spanischen Flügelspielerinnen diese Bewegungen wohl mitgetragen, doch die Anspielbarkeit in diesen Zonen wäre dennoch eher gegeben gewesen – gerade mit Blick auf weiterführende Anschlussoptionen nach dem ersten Kontakt. Dass dieses Problem im Vorfeld als typische Pressingstruktur Spaniens bekannt war, macht das Ausbleiben einer Anpassung umso unbefriedigender.

Die deutsche Stürmerin Hoffmann kippte infolge dieser Muster diagonal immer wieder in die Breite ab, um sich aus dem Deckungsschatten ihrer direkten Gegenspielerin Paredes zu lösen und gemeinsam mit Däbritz bzw. Bühl kleinräumige Pärchenbildungen zu initiieren. Strukturell war dieses Verhalten durchaus sinnvoll angelegt – insbesondere, weil Paredes die Bewegungen Hoffmanns kaum konsequent mitverfolgte. Das zentrale Problem lag jedoch in der technischen Verarbeitung der langen Zuspiele: Hoffmann tat sich in diesen Situationen mehrfach schwer im ersten Kontakt, während Caldentey im Rückwärtspressing äußerst aktiv agierte und so schnell wieder Gleichzahl herstellen konnte. Deutschland gelang es nur selten, sich aus diesen Situationen konstruktiv zu befreien.

In späteren Phasen – insbesondere bei leicht höheren Aufbaumomenten – suchte Deutschland vermehrt lange Bälle auf die durchstartende Bühl. Doch auch sie tat sich schwer, sich gegen die sehr zweikampfstarke Battle durchzusetzen, den Ball sauber zu verarbeiten und in ein Dribbling überzugehen. Grundsätzlich offenbarte sich dabei vor allem bei Knaak – die im Spielaufbau häufig fokussiert wurde – ein zentrales Problem: Obwohl Esthers Bogenlauf im Pressing häufig technisch unsauber und zu weitläufig angelegt war, nutzte Knaak dies nicht, um die erste Pressinglinie der Spanierinnen durch aktives Andribbeln zu überdribbeln, so mehr Dynamik zu erzeugen und womöglich lokale Überzahlen herzustellen. Stattdessen entschied sie sich bereits bei minimalem Druck von Esther regelmäßig für den langen Ball. Mit mutigerem Andribbeln hätte man sowohl mehr Kontrolle über den Aufbau als auch eine bessere Präzision in den langen Zuspielen generieren können – denn Letztere fehlte in vielen Szenen deutlich.

Später zeigte man phasenweise auch gute Muster, indem sich Minge situativ zwischen die beiden Innenverteidigerinnen fallen ließ und direkt von Torhüterin Berger angespielt wurde. Dadurch konnte der Mechanismus des spanischen Doppelsturms – der ballfern mannorientiert agierte – wirkungsvoll ausgehebelt werden. Minge gelang es mehrfach, sich aufzudrehen und zentral das Spiel zu eröffnen. Das Kernproblem war jedoch: Man nutzte diese Situation kaum aus. Vielmehr folgte häufig ein Pass auf Knaak, woraufhin Spanien wieder in das gewohnte Angriffspressing übergehen konnte. Hier wäre mehr Dynamik essenziell gewesen – insbesondere durch Freilaufbewegungen der Achterinnen sowie ballnahe Abkippbewegungen, die jedoch weitgehend ausblieben. Dabei hätte man durchaus die Spielertypen gehabt, die auch unter Gegnerdruck in Abkippbewegungen über Ablagenspiel-Muster anspielbar sind. Es fehlte letztlich der Mut, die spanischen Frauorientierungen gezielt zu manipulieren.

Das Kernproblem bestand folglich auch darin, dass sich die deutschen Spielerinnen – insbesondere Hoffmann und die Achterinnen – erst dann ballnah in die Breite verschoben, wenn die Innenverteidigerinnen andribbelten. In diesen Momenten war die lokale Kompaktheit gegeben, wodurch auch das Gegenpressing sowie die Sicherung des zweiten Balls grundsätzlich funktionierten. Schlug jedoch Torhüterin Berger den Ball lang, fehlte genau diese lokale Kompaktheit – da die ballnahe Unterstützung zuvor nicht hergestellt worden war. Das weitläufige 2-3-2-3 erwies sich in dieser Struktur dementsprechend als eher ungeeignet, um effektiv auf zweite Bälle zu gehen. Diese Erkenntnis musste letztlich auch Deutschland machen.

Die Schlussphase

Grundsätzlich war das Resultat der beschriebenen deutschen Probleme im eigenen Ballbesitz, dass Spanien – etwa ab der 60. Minute – wieder zunehmend Spielkontrolle und Ballbesitzanteile gewinnen konnte. Die spanischen Strukturen blieben dabei weiterhin klar erkennbar.

Interessanter war jedoch die Frage, inwieweit sich Deutschland auf diese Entwicklungen anpasste. Zwar versuchte man nun vermehrt, die Ausweichbewegungen Guijarros vor den deutschen Pressingblock zu begleiten – meist durch ein Herausrücken der Achterin Minge –, doch zeigte sich weiterhin, dass man den direkten Zweikampf in diesen Situationen nur selten suchte. Durch Minges Vorrücken konnten zwar zumindest potenzielle Dribblings von Guijarro früher angelaufen werden, dennoch hatte man strukturell große Mühe, eben jene Dribblings zu unterbinden.

In diesem Zusammenhang lässt sich durchaus kritisch hinterfragen, weshalb man sich für eine solche Anpassung entschied. Der Effekt war kaum spürbar: Zwar stellte man eine Spielerin „auf Sprung“ bereit, um Guijarro im Ausbrechen unter Druck zu setzen (?), verzichtete dabei jedoch gleichzeitig auf die notwendige Enge und Aggressivität im Zweikampf. Dadurch blieb Guijarro, als technisch äußerst versierte Sechserin, weiterhin in der Lage, ihre Aktionen weitgehend ungestört durchzuführen – und das, obwohl man faktisch eine Spielerin aus dem Zentrum herausgezogen hatte.

Insgesamt blieb Spanien auch im weiteren Spielverlauf die tonangebende Mannschaft – vor allem, weil man weiterhin viel Dynamik über die abkippenden Achterinnen Bonmatí und Putellas erzeugte. Deutschland tat sich nach wie vor schwer damit, diese Bewegungen konsequent zu verfolgen und im richtigen Moment zu übergeben. Besonders nach erfolgreichen Aufdrehbewegungen der beiden Mittelfeldspielerinnen entstanden mehrfach einfache Durchbrüche über die Flügel. Diese wurden häufig mit flachen Hereingaben zwischen die Linien oder direkt in den Strafraum abgeschlossen. Ein Torerfolg blieb trotz dieser Ansätze jedoch in der regulären Spielzeit aus.

Auch Deutschland reagierte zu Ende des Spiels mit einer Anpassung im Spielaufbau über die rechte Seite: Rechtsverteidigerin Carlotta Wamser agierte nun deutlich flacher, wodurch sie für Innenverteidigerin Kleinherne besser erreichbar wurde. Über diese tiefer positionierte Außenverteidigerin konnten in einzelnen Situationen diagonale Zuspiele auf die ausschiebende Achterin Senß im rechten Halbraum erfolgen. Daraus ergaben sich wiederum vereinzelte Anschlussaktionen, in denen Jule Brand in der Breite in dynamische Dribblings eingebunden werden konnte – ein Muster, das an diesem Tag jedoch insgesamt viel zu selten zu sehen war.

Gegen Spielende deutete sich hier exemplarisch an, was dem deutschen Offensivspiel über weite Strecken gefehlt hatte: die Fähigkeit, Spanien strukturell auseinanderzuziehen, über diagonale Zuspiele die Innenseite von Frauorienteirungen zu finden und schließlich 1-gegen-1-Situationen in der Breite flach und in den Fuß gespielt aufzulösen. Gerade in diesen Aspekten blieb man sonst insgesamt zu passiv und wenig variabel.

Die Verlängerung

Während der dreißigminütigen Verlängerung blieben die grundlegenden Ideen weiterhin erkennbar. Allerdings wurden die Aktionen zunehmend individueller und ungenauer, mit deutlich größeren Zwischenräumen in den Linien und einer immer schlechteren zeitlichen Abstimmung – insbesondere im Spiel mit dem Ball. Das Spiel wurde spürbar fahriger. Diese Unsauberkeiten waren klar als Ermüdungserscheinungen zu erkennen, besonders beim frauorientierten Verfolgen.. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass Spanien es bereits früh und deutlich effektiver verstand, Deutschland sowohl mental als auch spielerisch unter Druck zu setzen. Über weite Strecken des Spiels stellte man das deutsche Pressing durch gezieltes Ausbrechen und Abkippen vor enorme Kraftakte – auf die Deutschland keine adäquate Antwort fand.

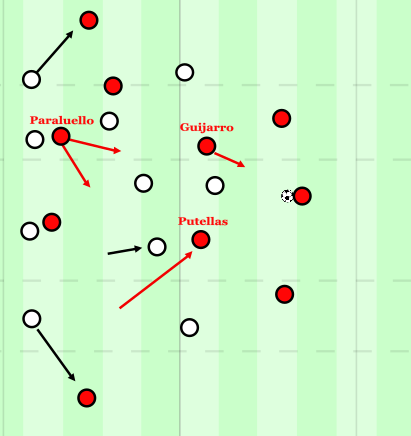

Spanien setzte nun verstärkt auf einen strukturell angelegten 3-2-Aufbau, bei dem Putellas neben Guijarro auf der Doppelsechs agierte. Dieser Aufbau hatte vor allem zur Folge, dass Senß und Däbritz als deutsche Halbraum-Achterinnen weiter nach vorne geschoben wurden – was den Zwischenlinienraum bespielbarer machte. Dort ließ sich immer wieder Paralluelo fallen, die sich als Wandspielerin anbot und so die Bindung zwischen Aufbaulinie und Sturm herstellte.

Die Hereinnahme Paralluelos erwies sich insgesamt als goldrichtig: Mit Frische und Tempo setzte sie die deutsche Innenverteidigung unter konstanten Druck – sowohl im Gegenpressing auf zweite Bälle als auch bei Tiefenläufen. Gelegentlich wich sie zusätzlich in den Halbraum aus, band dort eine deutsche Außenverteidigerin und öffnete damit gezielt die Breite – insbesondere Athenea nutzte diese entstehenden Räume mehrfach mit viel Dynamik und Durchschlagskraft.

Nach den Einwechslungen von Athenea und Martín-Prieto dominierten die Spanierinnen zunehmend auch wieder die direkten Duelle in der Breite. Mit auffälliger Frische und Dynamik strapazierten sie den ohnehin kräftezehrenden Pressigweg der deutschen Außenverteidigerinnen in die Breite immer stärker – oftmals wurden diese aufgrund fehlender Enge im Zweikampf überdribbelt. Deutschland war auf den Außenverteidigerpositionen ersatzgeschwächt und konnte über Wechsel keine entsprechende Entlastung schaffen, wodurch die Fehlerquote in den Zweikämpfen dort sichtbar anstieg.

Abgesehen davon war es ein typischer Abnutzungskampf, der sich vor allem darin äußerte, dass kaum noch direkte Zweikämpfe beim frauorientierten Verfolgen gesucht wurden, und wenn, dann meist mit Fouls endeten. Am Ende wurde deutlich, welches Team ersatzgeschwächter war. Spanien hingegen verfügte über größere Räume und konnte dank ihrer spielerischen Qualität am Ende noch einige gefährliche Szenen kreieren. Letztlich entschieden aber kleinste individuelle Details im Strafraum – ein typisches Merkmal für solche Spiele.

Fazit

Dieses Spiel lieferte im Kern, was man erwarten konnte: Spanien mit mehr Ballbesitz, mit größerer Dynamik, Deutschland im reaktiven Mittelfeldpressing. Und doch bleibt Enttäuschung. Natürlich darf ein Spiel wie dieses nicht ohne seine Vorgeschichte bewertet werden – das „Was wäre wenn?“ schwebt unausgesprochen über allem. Was wäre gewesen, wenn Gwinn fit gewesen wäre? Oder Nüsken? Aber so verständlich diese Fragen sind: Sie gehören nicht in die Analyse. Das macht es umso schwerer, ein klares Fazit zu ziehen. Denn das Spiel war – aus deutscher Sicht – unbefriedigend. Deutschland fand auch nach der Halbzeit keine Antwort auf strukturelle Schwächen wie Guijarros wiederkehrendes Ausbrechen oder die fehlende Reaktivität in nahezu allen Linien. Immer wieder verlor man Kraft und Struktur in improvisierten Mustern. Vielleicht war es genau das, was am Ende fehlte.

Spanien hatte zwar zwischenzeitlich Schwächen in der Konterabsicherung, aber angesichts der Dominanz im Ballbesitzspiel und der Stabilität gegen den Ball wirkte auch das kalkuliert. Was Deutschland betrifft, bleibt vor allem die Frage: Wieso fand man im Spiel mit dem Ball – trotz vereinzelter, klar erkennbarer Lösungen – nie zu einer dauerhaften flachen, progressivorientierter Struktur? Warum agierte man so fokussiert auf lange Bälle, ohne die Basis für Anschlussaktionen zu legen?

Man kann viel über Mut und Anspruch sprechen. Manche mögen sagen, es sei nicht der deutsche Anspruch, so reaktiv und auf zweite Bälle bedacht zu spielen. Aber selbst wenn man den Anspruch außen vor lässt: Es reicht so nicht – nicht gegen dieses Spanien, nicht auf europäischer Eliteebene.

Und doch bleibt ein Punkt, den Christian Wück nach Abpfiff formulierte:

„Das ist ein guter Anfang. Man darf nicht vergessen, wir haben eine Entwicklung angestoßen im Oktober, haben viele junge Spielerinnen dazugeholt. Die Entwicklung hat uns hier wirklich weitergebracht, auch wenn es jetzt echt enttäuschend ist.“

Er hat Recht: Das war erst der Anfang. Auch ich habe dieses Team über das Turnier hinweg lieben gelernt – und es tut mir fast weh, so viel Kritik formulieren zu müssen. Aber gerade deshalb braucht es nun ehrliche Fragen. Denn genau das ist der nächste Schritt in jeder – und auch dieser -Entwicklung.

MX machte sich in Regensburg mit seiner Vorliebe für die Verübersachlichung des Spiels einen Namen. Dabei flirtete er mit der RB-Schule, blieb aber heimlich immer ein Romantiker für Guardiolas Fußballkunst.

Keine Kommentare vorhanden Alle anzeigen