Färöer überrascht mit 5-4-1 – MX

Mit gerade einmal 54.719 Einwohnern gelingt dem Inselstaat mit einem 2:1-Sieg gegen Tschechien die zweite Überraschung innerhalb einer Woche. Was führte zu den Erfolgen?

Schon der 4:0-Sieg gegen Montenegro wurde als Achtungserfolg für den Inselstaat gewertet. Eine kompakte Zusammenfassung, der Schlüssel zum Sieg für die Färöer-Inseln, ehe wir den Blick auf die Fokuspartie gegen Tschechien richten:

- Über das 5-4-1-Mittelfeldpressing nahm man Montenegro jegliche Tiefe. Durch das sehr enge und direkte Zustellen der Flügelspieler konnten diese kaum Pässe in die Tiefe auf durchschiebende Zehner anbringen, die ohnehin eng und aufmerksam von den Halbverteidigern verfolgt wurden. Gleichzeitig ließ sich der ballnahe Flügelspieler häufig fallen (situativ: 6-3-1), wodurch man den montenegrinischen Flügelspieler konsequent doppelte. Dieser konnte im Dribbling dadurch meist nur entlang der Grundlinie agieren und kaum nach innen ziehen. Auch Flanken wurden durch den horizontalen Pressingwinkel des Flügelverteidigers effektiv isoliert, ebenso wie etwaige Halbraumtiefenläufe der montenegrinischen Achter, die im 6-3-1 gut abgefangen wurden.

- Drang doch einmal eine Flanke durch, tat sich Zielspieler Osmajić in der Box äußerst schwer, sich gegen die enge Doppelung aus dem zentralen Innenverteidiger und dem ballnahen Halbverteidiger durchzusetzen.

- Abkippbewegungen der montenegrinischen Stürmer wurden von der färöischen Verteidigungslinie nicht mitverfolgt, sondern konsequent an die Achter übergeben. Dadurch öffneten sich hinter der Abwehr kaum Räume für Montenegro, sodass deren Ablagenspiele über die abkippenden Stürmer in die Tiefe nur selten zum Erfolg führten.

- Über das direkte Umschaltspiel auf Zielspieler Olsen im Sturm sowie die diagonal in die Breite durchschiebenden Flügelspieler kreierten die Färöer mehrfach äußerst gefährliche Umschaltsituationen – so auch beim 1:0. Gegen die enge 1-2-Restverteidigung Montenegros konnten sie über diese schnellen, vertikal-diagonalen Anschlussaktionen immer wieder Dynamik erzeugen und die Unterzahlmomente in den offenen Halbräumen effektiv ausnutzen.

Gegen Tschechien ließ Coach Eydun Klakstein eine 3-4-3/5-4-1-Grundformation auf das Feld. Lamhauge stand zwischen den Pfosten, davor agierten Faero und Edmundson als Halbverteidiger sowie Vatnhamar als zentraler Innenverteidiger. Olsen und Turi besetzten die Achterpositionen, während Danelsen und Davidsen als Schienenspieler agierten. Auf den Flügeln spielten Frederiksberg und Sorensen, im Sturmzentrum fungierte Edmundson als Mittelstürmer. Die im Vergleich doch sehr prominente Auswahl aus Tschechien trat unter Trainer Ivan Hasak in einer 4-2-3-1-Grundordnung an. Vydra agierte als Mittelstürmer, Sulc als Zehner, während Kusej und Cerny die Flügel besetzten. Soucek und Cerv bildeten die Doppelsechs, Jemelka und Coufal spielten als Außenverteidiger, Krejci und Vitik als Innenverteidiger. Kovar hütete das Tor.

Färöer im 5-4-1-Abwehrpressing

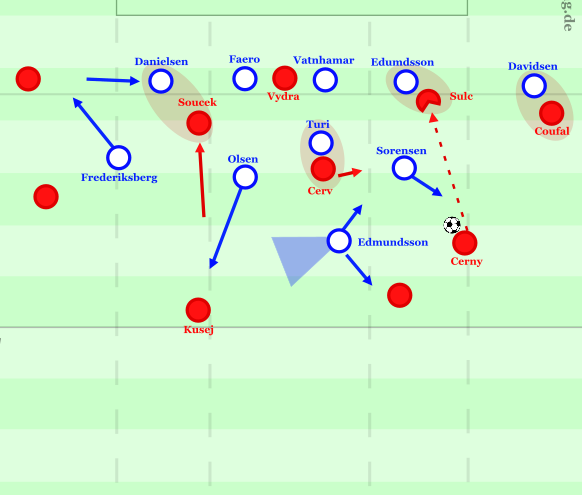

Die Heimelf präsentierte sich – wie schon in den Spielen zuvor, aber etwas tiefer – gegen den Ball aus einem 5-4-1, das sich grundsätzlich synchron zur 3-4-3-Grundordnung anordnete. Die Schienenspieler Danielsen und Davidsen agierten dabei in der Verteidigungslinie als Flügelverteidiger, während die Flügelspieler Frederiksberg und Sorensen jeweils eine Linie nach hinten rückten. Die Pressingauslösung von Mittelstürmer Edmundson war gegenüber den tschechischen Innenverteidigern Krejci und Vitik eher reaktiv bzw. passoptionsorientiert. Er versuchte, Diagonalpasswege in den Sechserraum auf Cerv zuzustellen. Dabei zeigte sich jedoch ein gewisses Problemfeld: Wenn der Sechser vor dem Pressingwall im Rücken des Stürmers aufdrehte, war er häufig für die Innenverteidiger anspielbar und konnte Edmundson mit einem kurzen Dribbling überspielen.

Einerseits forcierte Tschechien diesen Pass aber deutlich zu selten, und andererseits war dieses Kippmuster aus Sicht der Färöer auch halb so schlimm, weil die zweite Pressinglinie die Andribbelbewegungen aus dem Halbraum über den Zentrumsblock gut isolierte. Denn einerseits schlossen die Achter Olsen und Turi durch ihre enge Grundstellung die Passwege ins Zentrum auf Wandspieler Vydra, andererseits konnten sie auch die Abkippbewegungen aus dem Halbraum der tschechischen Zehner Sulc oder Soucek gut aufnehmen und verfolgen. Dadurch musste Tschechien immer wieder den Weg um den Block herum suchen.

Grundsätzlich könnte man auch sagen, dass kaum herausgerückt wird, wenn es nicht sein muss – es besteht also eine grundsätzliche Raumfokussierung in der zweiten Pressinglinie. Denn auch Andribbelmomente im Halbraum, sei es durch die Innenverteidiger oder den Sechser Cerv, führen nicht zu Herausrückbewegungen aus dieser Linie, wie es bei einigen 5-4-1-Teams typisch ist. Vielmehr bleibt man bedacht darauf, die Passwege in den Halbraum konsequent zuzustellen. Stürmer Edmundson übt dabei aus dem Rücken heraus Druck aus und unterbindet zugleich Quer- bzw. Rückpässe, wodurch Tschechien permanent in die Breite gedrängt wurde.

Färöer schiebt mit – statt heraus

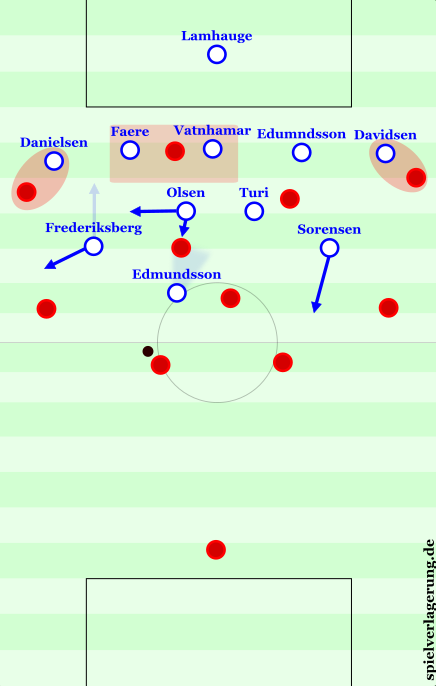

Eine grundsätzliche Stärke der Färöer-Inseln ist dabei auch die Kommunikation zwischen Flügelspieler und Flügelverteidiger. Trotz der Höhenrotationen von Coufal und Cerny auf der rechten Seite wurde durch die Übergabe und Kommunikation zwischen Sorensen und Davidsen schlichtweg die Mannorientierung getauscht. Dadurch blieb vor allem der Passweg in den Halbraum auf Sulc, den Tschechien durch diese Höhenrotation eigentlich öffnen wollte, geschlossen. Sorensen verfolgte Coufal also nicht im Tiefenlauf, und Davidsen wurde nicht aus der Breite herausgezogen. So blieb sowohl die Tiefensicherung in der Breite als auch die Stabilität gegen lange Bälle gewahrt.

Die Flügelspieler und Achter verschieben horizontal, während der Flügelverteidiger seine Mannorientierung sehr eng stellt, gleichzeitig doppelt man Vydra im Sturm

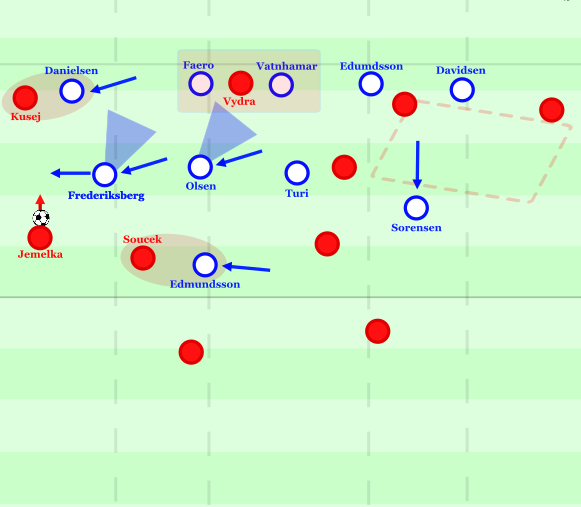

Dementsprechend löste Tschechien durchaus häufig über die Breite aus – vor allem über den tiefer positionierten Linksverteidiger Jemelka oder auf der rechten Seite direkt über Flügelspieler Cerny, da Coufal meist im Halbraum durchgeschoben war. Dabei ist grundsätzlich interessant, dass auf beiden Seiten breite Anspiele vor der zweiten Pressinglinie nicht aktiv angelaufen wurden. Stattdessen folgte größtenteils ein engeres Stellen in der Mannorientierung des Flügelverteidigers gegen den Flügelspieler sowie ein Ausschieben sowohl des Flügelspielers als auch des ballnahen Achters. Dieses Verhalten war entscheidend: Durch das Ausschieben – wie hier etwa bei Frederiksberg – wurde der Passweg in den Halbraum in die Tiefe isoliert. Dadurch konnten der ballnahe Halbverteidiger und der zentrale Innenverteidiger Vatnhamar Stürmer Vydra gemeinsam doppeln. Dieser wurde zusätzlich durch den Deckungsschatten des Achters diagonal ins Zentrum nahezu komplett aus dem Spiel genommen, sodass Tschechien kaum Optionen raus aus der Breite hatte.

Das führte gerade bei Jemelka dazu, dass er immer wieder andribbelte, um ein Herausrücken von Frederiksberg zu provozieren und dadurch mögliche Optionen im Tiefenspiel über den Halbraum zu öffnen. Das Problem war jedoch, dass genau das meist nicht geschah. Vielmehr schob Frederiksberg umso weiter in die Breite, je stärker Jemelka andribbelte – um so weiterhin die Halbraumsicherung über die Diagonalisolation zu gewährleisten. Dementsprechend brachte sich Jemelka immer wieder in kleinräumige 2-gegen-2-Situationen auf der Außenbahn, obwohl weder er noch Kusej die passenden Spielertypen für solche engen Aktionen sind. Teilweise versuchte man zwar, sich über einfache Doppelpassmuster zu lösen, doch gerade weil Frederiksberg nach Jemelkas Abspiel auf Kusej dessen Lauf mannorientiert eng verfolgte, um genau diesen Doppelpass zu unterbinden, war Kusej im 1-gegen-1 häufig auf sich allein gestellt. Er hatte zudem Probleme, sich gegen den eng zustellenden Danielsen aufzudrehen, sodass er oft nur den Rückpass spielen konnte.

Aktiver Doppelsturm nach flachen Verlagerungen

Relativ schnell erkannte auch Halbraumzehner Soucek die Problematik und ließ sich häufiger tiefer fallen, um Jemelka in der linken Breite eine zusätzliche, drucklösende Passoption zu bieten. Das Problem war jedoch, dass Stürmer Edmundson diese Wege im Halbraum meist mitverfolgte, wodurch erneut Druck auf den Halbraumspieler ausgeübt werden konnte und die zuvor beschriebenen Schwierigkeiten im Ballspiel der Tschechen wieder auftraten. In der Folge suchte Soucek vermehrt die Verlagerung auf die ballferne Seite, wodurch die Flügelverteidiger schnell auf die gegnerischen Flügelspieler herausschieben mussten – eine gewisse Unkontrolliertheit, die man eigentlich vermeiden will. Es ist ein kleiner, allgemeiner Knackpunkt im System der Färöer, der sich jedoch im Kern aus einer ihrer Stärken ergibt: Der ballferne Außenspieler agiert nämlich meist etwas höher, um nach Rückpässen zusammen mit Stürmer Edmundson ein 2-gegen-2 zu bilden. Dieses Muster stellt im Prinzip die einzige aktive, herausrückende Drucksituation auf die Innenverteidiger dar.

Aktivität zeigt man aber nach flachen Verlagerungen der Tschechen

Dadurch wurde die flache Verlagerung von einer Breite in die andere immer wieder unterbunden, was insbesondere der zweiten Pressinglinie zugutekam: Der ballnahe Block konnte sehr kompakt und weit ballnah verschieben, ohne durch ständige flache Seitenwechsel überstrapaziert zu werden. Erwähnenswert ist dabei auch, dass speziell Frederiksberg technisch saubere und präzise Bogenläufe zeigte – eine Qualität, die im Pressingverhalten nicht zu unterschätzen ist. Zudem verfolgte Achter Olsen Souceks Abkippbewegungen zwischen den temporär entstehenden Doppelspitzen eng, sodass dieser nur selten unter freiem Druck angespielt werden konnte. Dementsprechend lässt sich sagen: Direkte Verlagerungen in die Breite konnte man verkraften, da sie lediglich eine Verschiebebewegung des Flügelverteidigers erforderten, um Gleichzahl herzustellen. Flache Verlagerungen hingegen hätten ein kollektives Verschieben des gesamten Konstrukts nötig gemacht – ein Prozess, der gerade über die gesamte Spieldauer systemgefährdend hätte gelten können.

Tendenziell verpasste es Tschechien jedoch, die zunehmend tieferen Positionierungen der Halbraumspieler sinnvoll einzubinden. Das lag vor allem daran, dass man kaum noch über die Breite ins Spiel kam und die Zwischenlinienräume vor der Abwehr der Färöer nur selten besetzt wurden. Besonders Wandspieler Vydra zeigte in dieser Hinsicht eine enttäuschende Leistung, da er sich gegen die konsequente Doppelung extrem schwer tat. Grundsätzlich hatte Tschechien aber auch Probleme, aus den Ballbesitzsituationen der Flügelspieler in der Breite in die Tiefe zu kommen. Die Flügelverteidiger der Färöer nahmen die Breite sofort an, wodurch die tschechischen Flügelspieler massive Aufdrehprobleme hatten und kaum in dynamische Aktionen kamen.

Entsprechend sah man ab etwa der zehnten Minute eine Vielzahl an Diagonalverlagerungen von den Innenverteidigern auf die ballfernen Flügelspieler – während direkte Aktionen über die ballnahe Seite zunehmend seltener wurden. Das Kernproblem: Die Zuspiele waren unsauber. Beide Innenverteidiger hatten eine Langpassquote von unter 50 %, und auch die Flügelspieler hatten große Schwierigkeiten beim ersten Kontakt – was angesichts des direkten Drucks durch die herausschiebenden Flügelverteidiger der Färöer kaum verwunderlich war. Dadurch entstanden praktisch keine dynamischen 1-gegen-1-Situationen, zumal auch ballfern die nötige Tiefenstaffelung fehlte, da der ballferne Zehner häufig zu weit einrückte.

Erwähnenswert ist zudem, dass die aufrückenden ballfernen Außenspieler der Färöer nach jenen Verlagerungen ein starkes Rückwärtspressing zeigten, um den durchaus großen Raum ballfern zwischen Verteidigungs- und Mittelfeldlinie auszugleichen. Dadurch wurde der Raum vor der Verteidigungslinie im Halbraum gut abgesichert, sodass sich Tschechien auch nach zweiten Bällen schwer tat, Zugriff zu finden. Die Flügelverteidiger suchten bei Kopfbällen bewusst den Halbraum, da sich Frederiksberg und Sørensen in diesen Zonen technisch stark aus engen Situationen im Halbraum lösen konnten – wodurch sie sich mehrfach aufdrehten und drucklösende Dribblings initiieren konnten.

Edmundsson sichert den Rückraum

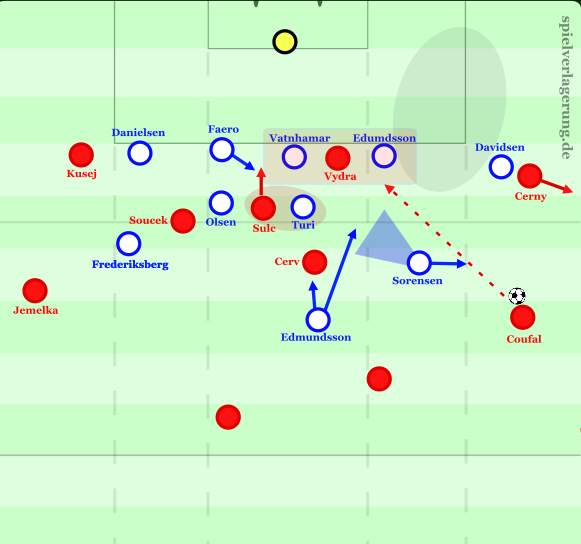

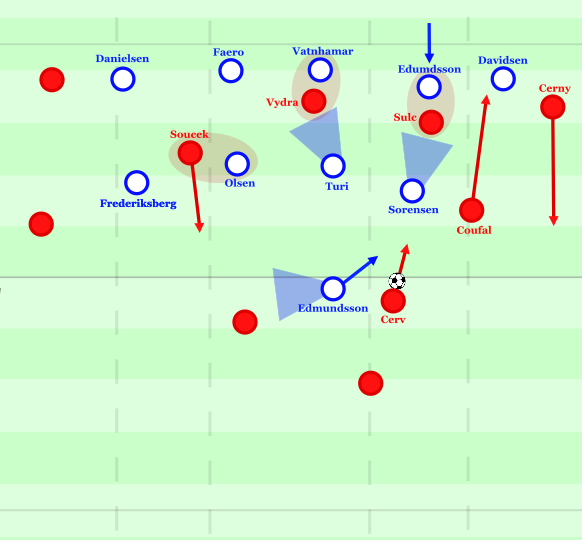

Zunehmend agierte Tschechien auch über die rechte Aufbauseite mit einem tiefer positionierten Außenverteidiger. Das führte dazu, dass Sørensen – synchron zu seinem Pendant Frederiksberg auf der linken Seite – nun ebenfalls häufiger in die Breite mitschob, sobald Coufal (oder teilweise auch der nach außen abkippende Červ) den Ball führte. Gleichzeitig stellte Flügelverteidiger Davidsen seine Mannorientierung auf Flügelspieler Černý deutlich enger.

Das grundsätzliche Problem blieb jedoch bestehen: Die Aufbauhöhe Tschechiens verlagerte sich phasenweise bis in die Mitte der färöischen Hälfte. Gelang der Ball allerdings einmal in die Nähe des Strafraums der Färöer, ließ sich zumindest der hintere Mannschaftsteil sehr schnell zurückfallen. Dabei wurde eine strukturelle Schwäche im färöischen Defensivverhalten sichtbar – man verschob zwar, presste aber eben nicht aktiv auf den Außenverteidiger. In diesen höheren Zonen konnte Tschechien dadurch zwar den Pass ins Zentrum kaum noch anbringen, doch Flanken auf Stürmer Vydra waren nun häufiger möglich. Allerdings tat sich Vydra weiterhin extrem schwer, diese Anspiele zu verarbeiten. Gegen die enge Doppelung durch die färöischen Halbverteidiger beziehungsweise den mittleren Innenverteidiger konnte er weiterhin kaum Bälle festmachen oder vor der Box kontrolliert ablegen.

Leichte Probleme hat man gegen den tieferen Coufal, über die Doppelung auf Vydra und die gute Absicherung für zweite Bälle schlägt der Gegner aber wenig Kapital daraus

Dementsprechend landeten einige zweite Bälle im Raum vor der Verteidigungslinie, die gerade im Halbraum durchaus anfällig wirkte. Einerseits wurde der Außenspieler durch das Verschieben auf den Außenverteidiger herausgezogen, andererseits musste der Flügelverteidiger aufgrund der sehr breiten Positionierung der tschechischen Flügelspieler ebenfalls weit in die Breite rücken. In diesen Situationen hatte Stürmer Edmundsson einen entscheidenden Anteil an der defensiven Stabilität: Durch sein Rückwärtspressing in den Sechserraum auf den nachstoßenden Červ – beziehungsweise teils auch in die Räume neben den Achtern – sicherte er zahlreiche zweite Bälle oder verhinderte zumindest, dass die tschechischen Spieler vor dem färöischen Block den Ball kontrolliert annehmen und daraus beispielsweise einen Fernschuss ansetzen konnten.

Dadurch entlastete er zugleich die Achter, die weiterhin an ihren Mannorientierungen im Zentrum festhalten konnten und nicht herausverteidigen mussten, sodass sich kaum Räume vor der eigenen Verteidigungslinie öffneten. Zwar schob Zehner Šulc vereinzelt in diese Zonen nach, doch aufgrund der Überzahl in der färöischen Verteidigungslinie – meist durch das mannorientierte Herausrücken des ballfernen Halbverteidigers – verpufften diese Läufe weitgehend. Die Achter konnten in solchen Momenten dementsprechend die Mannorienteirung lösen, ohne dass die strukturelle Stabilität darunter litt.

Färöer reagiert gut

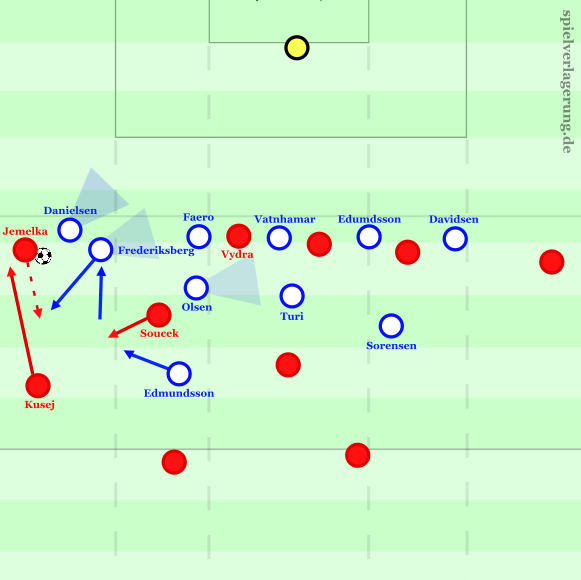

Auf der linken Seite versuchte Tschechien nun verstärkt, über eine Rotation zwischen Jemelka (nomineller Außenverteidiger) und Kusej (Flügelspieler) Tiefe zu erzeugen. Nach Ballzirkulation auf Jemelka in der Breite – was Färöer grundsätzlich zuließ – suchte Kusej regelmäßig das Hinterlaufen, um über diese Bewegung eine lokale Überzahl und Tiefendynamik in der Breite herzustellen. Färöer reagierte darauf jedoch äußerst stabil: Frederiksberg ließ sich beim Ballbesitz von Jemelka weit zurückfallen, sodass sich situativ eine Art temporäres 6-3-1 ergab. Dadurch isolierte er einerseits durch Jemelkas leicht tiefere Position in der Breite den Querpass ins Zentrum, den Tschechien über Einrückbewegungen von Vydra oder Zehner Šulc mehrfach anzuspielen versuchte. Andererseits löste er damit indirekt ein strukturelles Problem im Defensivverbund der Färöer: den beim Ballbesitz der Flügelspieler häufig offenen Halbraum. Dieser war zuvor potenziell bespielbar und eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Tschechien darüber Tiefe gefunden hätte – doch durch Frederiksbergs tieferes Positionieren wurde dieses Loch effektiv geschlossen. Zwar schob Souček im weiteren Verlauf beim Ballbesitz der Flügelspieler immer wieder im Halbraum nach, um Tiefe herzustellen, doch durch das tiefe Fallenlassen von Frederiksberg blieb der Effekt dieser Läufe gering: Souček konnte selten effektiv in die Tiefe gesucht werden.

Das situative 6-3-1 über den tieferen Frederiksberg und die entgegengesetzten Bewegungen auf den Flügel von Tschechien

Gleichzeitig hatte Frederiksberg aus seiner eingerückten Grundposition einen sehr guten Zugriff auf Jemelkas diagonale Dribblings nach innen – gewissermaßen als Gegenbewegung zu Kusejs Hinterlaufen. Dadurch konnte Frederiksberg auf Jemelka herausverteidigen, während Danielsen den in die Tiefe startenden Kusej aufnahm. So entstand keine lokale Überzahl für Tschechien, und Kusej konnte nicht in der Tiefe angespielt werden. Halbraumspieler Souček bewegte sich in der Folge häufig aus dem Halbraum in die Breite, um Jemelka zu unterstützen und als Passoption zu dienen. Grundsätzlich war die Intention dieser Bewegung wohl auch, Achter Olsen aus dem Halbraum herauszuziehen und damit den Passweg für Jemelka aus dem Dribbling in den Zwischenlinienraum – etwa auf Vydra oder Šulc – zu öffnen.

Ab etwa der Mitte der ersten Halbzeit agierte Tschechien im Zentrum deutlich penetranter. Vor allem Zehner Šulc, aber auch Souček und Sechser Červ schoben nun vermehrt auf die letzte Linie. Unterstützt durch weit mitschiebende Innenverteidiger im Halbraum versuchte Tschechien, diese vertikale Präsenz über Halbfeldflanken anzuspielen. Insbesondere über Krejčí kam es zu mehreren Hereingaben in den Strafraum, doch die tief bleibenden Achter der Färöer vor der Box sowie die situativ entstehende Sechserkette verhinderten, dass sich in der Strafraumbesetzung Überzahlsituationen für Tschechien ergaben. Zielspieler Vydra tat sich weiterhin schwer, aus diesen Flanken gefährliche Abschlüsse zu generieren.

Über das höhere Positionieren von Šulc und Souček in den Halbräumen ergaben sich zwar punktuell Anspielmöglichkeiten, doch das aggressive Herausrücken der färöischen Halbverteidiger erschwerte das Aufdrehen aus dem Druckspiel heraus erheblich. Durch die Überladung (2-3-5) der letzten Linie fehlten zudem drucklösende, nachrückende Optionen im zweiten Drittel, da insbesondere Sechser Červ häufig zu tief agierte beziehungsweise bei höheren Bewegungen durch die Mannorientierung der Achter isoliert war. Folglich blieb häufig nur die Ablage auf die Flügelspieler, die jedoch weiterhin unter ähnlichen Problemen in ihren engen 1-gegen-1-Situationen litten.

Tschechiens 10er agieren höher, wodurch sich auch Faröer anpassen muss und der ballferne Flügelspieler zunehmend tiefer agiert, dadurch muss man im Auspressen nach Querpässen improvisieren

Im weiteren Verlauf reagierte Färöer auf das beidseitige Aufschieben der tschechischen Halbraumzehner mit einer durchaus interessanten Anpassung: Der ballferne Flügelverteidiger rückte nun situativ ins Zentrum ein, um den ballfernen Halbraumzehner zu markieren beziehungsweise dessen Tiefenläufe im Halbraum aufzufangen. Hintergrund war, dass Tschechien zunehmend tiefe Diagonalbälle auf diesen ballfernen Halbraumzehner suchte, anstatt wie zuvor breit auf die Flügelspieler zu verlagern. Durch das Einrücken des Flügelverteidigers öffnete sich allerdings die Breite, weshalb der ballferne Flügelspieler gezwungen war, tiefer zu agieren. So entstand auch hier phasenweise eine situative 6-3-1-Staffelung.

Taktisch lässt sich darüber durchaus diskutieren, inwieweit Färöer damit den ursprünglich stabilen Mechanismus gegen flache Verlagerungen aufgab – und tatsächlich schien Tschechien hier kurzzeitig einen möglichen Schlüssel gefunden zu haben. Doch die Gastgeber waren vorbereitet: Edmundsson hielt durch sein ballnahes Nachschieben weiter Zugriff auf den aufbauenden Innenverteidiger, wodurch Tschechien seltener Rückpässe zur Einleitung flacher Verlagerungen suchte. Kam es dennoch dazu, rückte der ballferne Achter aggressiv auf den freien Innenverteidiger heraus, um erneut ein 2-gegen-2 in erster Pressinglinie situativ herzustellen. Diese Bewegungen waren deshalb möglich, weil die Halbverteidiger – respektive ballfern der Flügelverteidiger – die aufgerückten Halbraumzehner der Tschechen bereits eng markierten und nach Verlagerungen verfolgten. So war der Achter ohne direkten Gegenspieler und konnte aktivherausschieben. Zwar isolierte Färöer – durch den diagonalen Pressingwinkel des Achters auf den Innenverteiidgern – die flache Seitenverlagerung nicht vollständig, gewann aber durchaus entscheidende Zeit, um die Verteidigungslinie als auch dem Mittelfeld nachzuschieben und die Kompaktheit wiederherzustellen.

Im Umschalten zum Sieg

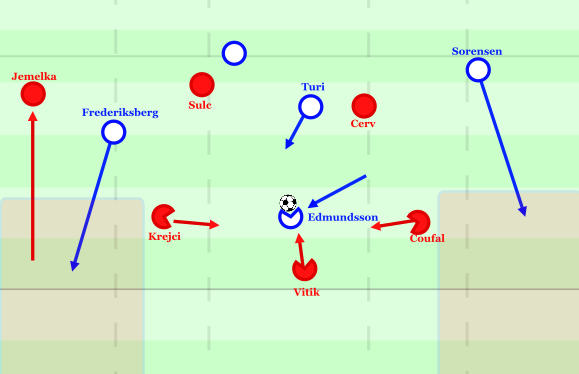

Mit zunehmender Spieldauer schoben die Tschechen immer weiter nach vorne. Bereits in der ersten Halbzeit wurde das verstärkte Aufrücken der Halbraumzehner sowie des Sechsers Červ zunehmend zum Problem, insbesondere im Hinblick auf die Restverteidigung. Nach Ballverlusten bestand diese meist nur aus einer 1-2-Staffelung, gebildet aus den beiden Innenverteidigern und dem ballfernen Außenverteidiger – eine Struktur, die sich als anfällig erwies.

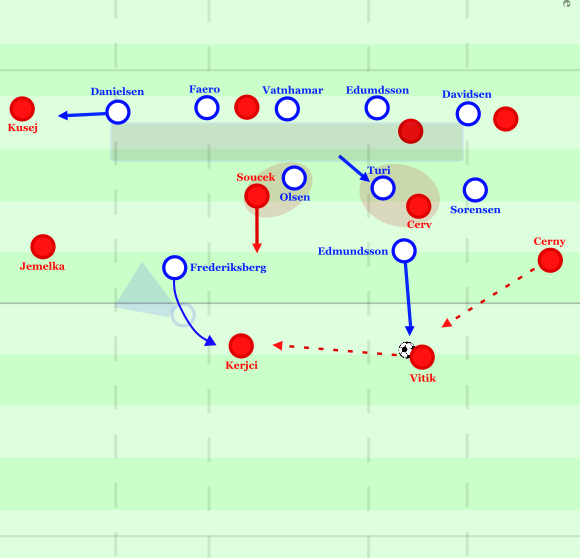

Problematisch war dabei vor allem, dass die äußeren Akteure dieser Restsicherung – also der ballnahe Innenverteidiger und der ballferne Außenverteidiger – in der Grundordnung halbräumig positioniert waren, während der ballnahe Innenverteidiger zunehmend höher schob. Färöer erkannte diese Zwischenräume und suchte sie nach Ballgewinnen gezielt. Besonders Stürmer Edmundsson startete nach Ballgewinnen regelmäßig diagonal in den Raum zwischen Sechser und Restverteidigung und wurde dort häufig angespielt. Da sich Vitík in der Regel auf Höhe der Mittellinie orientierte und erst nach Edmundssons Ballmitnahme reaktiv herausrückte, konnte dieser sich mehrfach aufdrehen und Raumgewinn erzielen. Durch die breite Ausgangsposition der 1-2-Restsicherung entstand nach langen Bällen ins Zentrum zudem häufig eine gewisse Unordnung, da die äußeren Spieler plötzlich weit einrücken mussten und dadurch eine gewisse Unkontrolliertheit in der horizontalen Staffelung sichtbar wurden.

Diese Unordnung zeigte sich insbesondere darin, dass die tschechischen Akteure ihr Einrücken häufig ohne vorherigen Schulterblick vollzogen. Dadurch bemerkten sie nicht, dass die färöischen Flügelspieler diagonal aus ihren halbräumigen Ausgangspositionen in die Breite durchschoben – also in Zonen, in denen Tschechien in der Restsicherung keine Präsenz hatte. Einerseits agierte der ballnahe Außenverteidiger meist sehr hoch, andererseits rückte der ballferne Außenverteidiger durch das unkoordinierte Einrücken ebenfalls aus seinem Zugriffsbereich heraus.

Über das saubere Wandspiel von Edmundsson und sein gutes Aufdrehen – ermöglicht durch das reaktive Verhalten von Vitík – konnten die Färöer diese Situationen immer wieder effektiv ausnutzen. Edmundsson band zunächst den zentralen Druck, legte anschließend in die Breite auf die diagonal startenden Flügelspieler ab – teils sehr ansehnlich direkt mit dem ersten Kontakt. Diese kamen so in dynamische Dribblings, während Edmundsson im Sinne eines Spielen-und-Gehen-Musters selbst wieder in den Halbraum nachschob, um dort unmittelbar erneut Tiefe zu öffnen oder die Box zu attackieren. Durch dieses konsequente Nachstoßen zog er zudem häufig Vitík aus der zentralen Position heraus und öffnete damit den Raum vor der Restverteidigung, den die nachrückenden Achter immer wieder geschickt besetzten und der auch durch Sorensen beim Führungstreffer besetzt wurde.

Dementsprechend war es nicht minder entscheidend, dass Turi und Olsen aktiv nachrückten. Denn Tschechien neigte nach den färöischen Kontern häufig zu einem kollektiven Zurückfallen, da die färöischen Flügelspieler in manchen Szenen Tempovorteile hatten und die Tschechen durch dieses tiefe Fallenlassen den Rückraum rund um die Box vernachlässigten, war es umso wichtiger, dass Turi und Olsen genau diesen Raum immer wieder besetzten. Sie fungierten als drucklösende Anspielstationen für Diagonalpässe der Flügelspieler und ermöglichten dadurch sowohl Fernschüsse als auch erneute Tiefenläufe über Stürmer Edmundsson oder Doppelpässe mit den Flügelspielern.

Zweite Halbzeit

Insgesamt tat sich Tschechien auch in der zweiten Halbzeit weiterhin schwer. Zwar suchte man nun über ein deutlich aktiveres Spielen-und-Gehen der Außenverteidiger nach dem Abspiel auf die Flügelspieler vermehrt die Tiefe – oft über diagonale Läufe in den anfälligen Zwischenräumen der Färöer –, doch durch das situative 6-3-1 stabilisierten die Färöer den Halbraum weiterhin sehr effektiv. So wurde Tschechien immer wieder zu Flanken oder Pässen rund um den Block herum gedrängt. Zwar führte dieses Vorgehen vereinzelt zu gefährlichen Fernschüssen (wie beim Ausgleich), grundsätzlich tat sich Tschechien aber weiterhin extrem schwer, echte Durchbrüche zu erzielen.

Besonders der eingewechselte Beran (ab der 60. Minute für Červ) suchte bewusst den Rückraum hinter den färöischen Achtern, um darüber Verlagerungen einzuleiten. Der für Edmundsson gekommene Olsen tat sich als zentraler Stürmer phasenweise schwer, diese weiten, ballnahen Bewegungen zu verfolgen. Dadurch konnte sich Beran mehrfach gut aufdrehen und Dribblings im Zwischenlinienraum initiieren – Szenen, die durchaus gefährlich wurden. Denn dadurch mussten situativ die Außenspieler der Färöer herausverteidigen und ihre Mannorientierungen auf die tschechischen Außenverteidiger aufgeben, was es Tschechien ermöglichte, über das Durchschieben dieser Außenverteidiger gemeinsam mit den Flügelspielern lokale Überzahlen herzustellen.

Färöer reagierte jedoch bereits nach wenigen Minuten: Statt des Flügelspielers schob nun der Achter beim Andribbeln des tschechischen Sechsers heraus. Dadurch konnte der Flügelspieler mannorientiert am gegnerischen Außenverteidiger verbleiben und dessen mögliche Durchschiebebewegungen eng verfolgen. Dieses Herausrücken des Achters – insbesondere von Olsen – öffnete zwar den Raum vor der Verteidigungslinie, wodurch dieser situativ, etwa durch Zuspiele der Außenverteidiger, bespielbar wurde. Zehner Šulc suchte diese Zonen zwar immer wieder aktiv, doch bis auf vereinzelte Fernschüsse entstand daraus kaum echte Durchschlagskraft.

Fazit

Zum Ende der Partie – insbesondere rund um den tschechischen Ausgleich – war deutlich zu erkennen, dass die Färöer kräftemäßig stark nachließen. Die Pressinghöhe sank spürbar, sodass man phasenweise in einem fast permanenten 6-3-1-Abwehrpressing agierte. In der 81. Minute führte dann ein individueller Abwehrfehler der Tschechen zur erneuten Führung für die Färöer. Im Anschluss kontrollierte Tschechien zwar weiterhin den Ballbesitz, doch die Färöer zeigten sich wieder deutlich präsenter in den Zweikämpfen und verteidigten vor allem im Zwischenlinienraum nun wesentlich aggressiver. Das Momentum kippte dadurch spürbar. Begünstigt wurde dieser Effekt auch durch die frischen, eingewechselten Flügelspieler der Färöer, die immer wieder gefährliche Umschaltsituationen einleiteten.

In der Schlussphase spielte Tschechien weiterhin um den tiefen Block der Färöer herum, versuchte es vereinzelt mit Flanken oder Fernschüssen, fand aber nur selten wirkliche Tiefe. Und wenn man diese doch einmal herstellte, scheiterte man häufig an der kompakten, in der Box äußerst diszipliniert agierenden Defensive der Färöer – eine Stabilität, die maßgeblich durch das situative Einschieben in die 6-3-1-Struktur getragen wurde. So stand am Ende ein nicht unverdientes 2:1 für die Färöer auf der Anzeigetafel.

Was nehmen wir mit? Die Färöer zeigten eindrucksvoll, dass man über ein sehr kompaktes 5-4-1 beziehungsweise 6-3-1 auch ein Team von mittlerem europäischem Niveau vor erhebliche Probleme stellen kann. Einerseits gelang es, zentrale Schlüsselspieler gezielt aus dem Spiel zu nehmen – etwa durch die konsequente Doppelung gegen Vydra oder die indirekte Isolation der Flügelspieler über das situative Fallenlassen der eigenen Flügelverteidiger. Andererseits offenbarte die Mannschaft im Umschaltspiel ein bemerkenswert gutes Gespür für gegnerische Schwachstellen und nutzte diese konsequent. Natürlich traten auch eigene strukturelle Schwächen zutage, doch wurden diese durch die disziplinierte und dicht gestaffelte Boxverteidigung meist effektiv kompensiert. So stand am Ende nicht nur ein taktisch reifer Auftritt, sondern mit dem 2:1-Sieg auch einer der größten Erfolge in der Fußballgeschichte der Färöer. Vielleicht blicken wir ja bald nochmal auf den Inselstaat.

MX machte sich in Regensburg mit seiner Vorliebe für die Verübersachlichung des Spiels einen Namen. Dabei flirtete er mit der RB-Schule, blieb aber heimlich immer ein Romantiker für Guardiolas Fußballkunst.

Keine Kommentare vorhanden Alle anzeigen