Deutschland bühlt sich invers zum Auftaktsieg – MX

Deutschland zeigte phasenweise ein etwas zähes Spiel, setzte sich am Ende aber verdient mit 2:0 durch. Dennoch offenbarte sich das Potenzial der Elf, die gegen ein zunehmend nachlassendes Polen durchaus vielversprechende Ansätze zeigte.

In einer Gruppe mit Dänemark, Schweden und Polen traf Deutschland am ersten Spieltag der Frauen-Europameisterschaft 2025 auf den Nachbarn aus Polen.

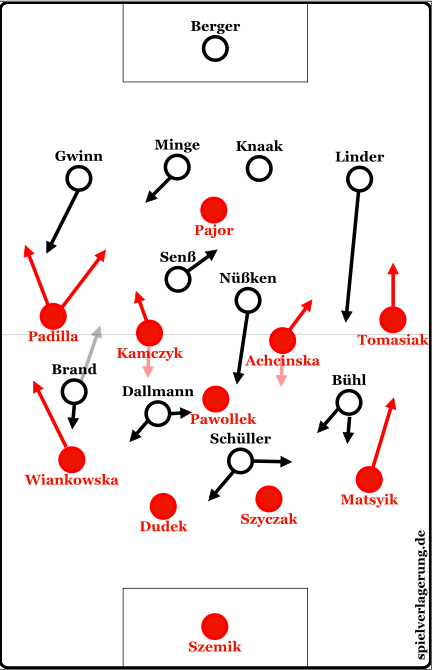

Die Gäste unter Trainerin Nina Patalon formierten sich in einer 4-1-4-1-Grundordnung: Im Tor stand Szemik, die Viererkette bildeten Wiankowska, Dudek, Szymczak und Matysik. Davor agierte Pawollek als alleinige Sechserin, während Kamczyk und Achinska auf den Achterpositionen aufliefen. Die Flügel besetzten Padilla (links) und Tomasiak (rechts), im Sturm startete Pajor als zentrale Spitze.

Bundestrainer Christian Wück setzte auf ein 4-2-3-1-System: Berger begann im Tor, das Innenverteidigerduo bildeten Minge und Knaak. Auf den Außenverteidigerpositionen spielten Gwinn (rechts) und Linder (links). Im zentralen Mittelfeld kamen Senß und Nüsken als Doppelsechs zum Einsatz, Dallmann übernahm die Zehn. Auf den Flügeln begannen Brand (links) und Bühl (rechts), im Sturmzentrum spielte Lea Schüller.

Polen im 4-4-2-Mittelfeldpressing

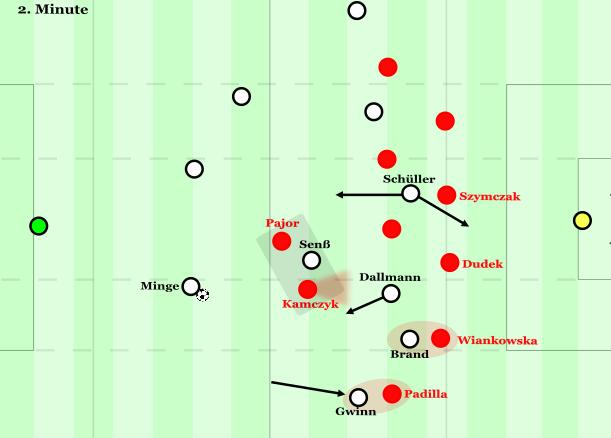

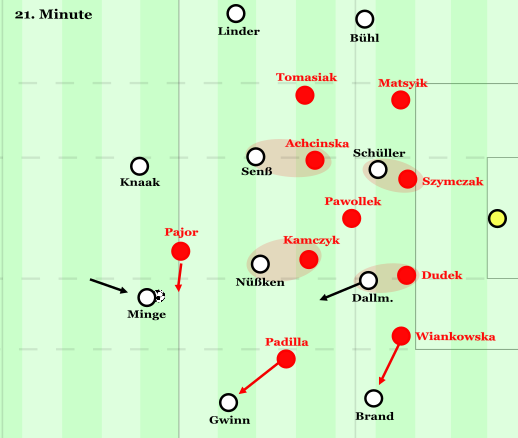

Die Polinnen formierten sich gegen den Ball meist aus einem 4-4-2-Mittelfeldpressing heraus: Die etatmäßige linke Achterin Kamczyk bildete gemeinsam mit Stürmerin Pajor die erste Pressinglinie. Im Zentrum agierten dann Pawollek und Achcinska.

Die erste Linie positionierte sich zumeist knapp hinter der Mittellinie, zeigte jedoch eine gewisse Inkohärenz in der Druckauslösung: Größtenteils verzichtete man auf aktiven Zugriff auf die deutsche Aufbaulinie, phasenweise wurde jedoch aus zentraler Grundposition diagonal von den beiden Stürmerinnen herausgepresst. Dieser fehlende Rhythmus im Pressing war früh spürbar. Ziel war es offenbar, Sechserin Senß im Zentrum zu isolieren und insgesamt vertikale Passwege der Innenverteidigerinnen Minge und Knaak ins Zentrum zu unterbinden.

In der Breite agierte Polen hingegen zumeist mit klaren frauorientierten Zuordnungen. Besonders auffällig war dies auf der linken Seite: Durch die hohen Bewegungen von Deutschlands Rechtsverteidigerin Gwinn ließ sich die etatmäßige Linksaußen Padilla häufig zurückfallen und dadurch entstand situativ eine Fünferkette. Später sah m an auf der rechten Seite ähnliche Bewegungen von Linder, wodurch auch Tomasiak teils mit in die Verteidigungslinie gezogen wurde.

Grundsätzlich erwies sich Kamczyk in der Rolle der linken Stürmerin relativ schnell als gute Wahl: Durch kluge Positionierungen – besonders durch ihre auffällig häufigen Schulterblicke bzw. Scanning – gelang es ihr mehrfach, den Passweg von Minge zur diagonal abkippenden Dallmann zu schließen. Dadurch entlastete sie Innenverteidigerin Dudek, die nicht aus der Kette herausrücken musste. Denn Deutschland versuchte immer wieder, genau dieses Muster zu forcieren, in der Hoffnung, Dudek herauszulocken – denn in diesem Fall hätte Schüller im Zwischenraum freie Bahn für Tiefenläufe und Chipbälle über den polnischen Block hinweg gehabt. Diese Option blieb jedoch weitgehend versperrt.

Deutschland sucht die Halbraum-Bindung

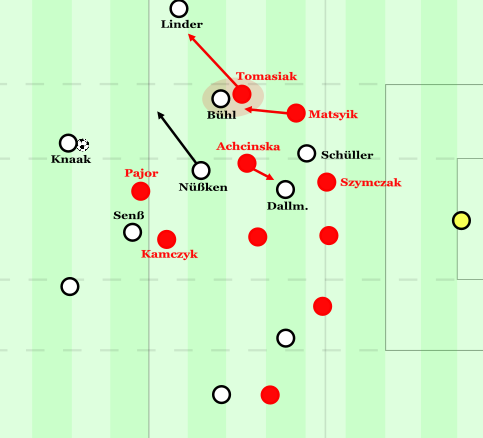

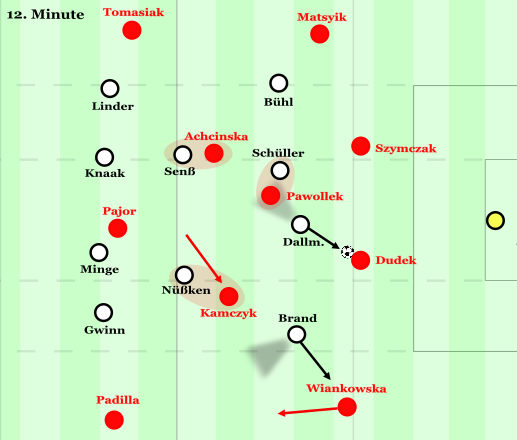

Die deutsche Nationalmannschaft schien gut auf die frauorientierten Abläufe der Polinnen im 4-4-2-/5-3-2-Mittelfeldpressing vorbereitet zu sein – insbesondere die Abkippbewegungen der Flügelspielerinnen deuten darauf hin. Sowohl Brand als auch Bühl positionierten sich im eigenen Ballbesitz häufig halbräumig und suchten bereits früh im Spielaufbau tiefere Zonen auf Höhe der zweiten Aufbaulinie. Der dahinterliegende Plan bestand offenbar darin, die polnischen Flügelspielerinnen Padilla und Tomasiak zu binden, sodass diese nicht oder nur eingeschränkt auf die hoch positionierten deutschen Außenverteidigerinnen herausschieben konnten.

Grundsätzlich funktionierte dieser Kniff auch gut. Das zentrale Problem war jedoch, dass auch Polens Außenverteidigerinnen Matysik und Wiankowska in diesen Situationen auf die Abkippbewegungen reagierten – und etwas „auf Kipp“ herausverteidigten. Dadurch konnten sie – sobald Deutschland vom Innenverteidiger auf den Außenverteidiger spielte – die abgekippte deutsche Flügelspielerin durch den kleinen Pressingweg übernehmen und somit die „normale“ 2-gegen-2-Zuordnung am Flügel herstellen.

Zwar verschaffte dieser provozierte Übergabeprozess den deutschen Außenverteidigern Linder und Gwinn einen kleinen Zeitvorteil, doch diesen konnte man kaum effektiv nutzen. Hauptgrund war, dass die deutschen Flügelspielerinnen nach dem Abkippen zu langsam ins Vorrücken kamen. Dadurch fehlte den Außenverteidigern eine direkte, tiefe Anspielstation, die auch der diagonale Pressingwinkel der polnischen Flügelspielerinnen zugelassen hätte. Tendenziell hätte ich mir auch gewünscht, dass Schüller hier etwas mehr Tiefe anzeigt, denn vor allem durch das Herausschieben Matsyiks wäre halbrechts einges an Raum für tiefe Bewegungen offen geworden.

Ebenfalls auffällig war, dass Akteurin Nüßken immer wieder gute ballnahe Bewegungen zeigte und für Linder durchaus drucklösend erreichbar gewesen wäre. Situativ hätte sich Nüßken sogar aufdrehen können, denn durch Dallmanns Positionierung im Zwischenlinienraum verfolgte Achinska die Bewegungen von Nüßken nicht mit. Zudem fehlte es teils schlichtweg am Scanning von Linder in Richtung Zentrum – meist entschied sie sich für den Rückpass zu Knaak.

Grundsätzlich stellte sich relativ schnell die Frage, warum Polen diese Rückpassoptionen nicht konsequent unterband. Die ballferne Stürmerin übernahm stets frauorientiert die Deckung von Senß. Diese hätte jedoch auch weiter ballnah schieben können, um die Passoption näher an der ballnahen Innenverteidigerin Deutschlands zu unterbinden oder zumindest mehr direkten Druck auszuüben. Vermutlich wollte man dabei die Kompaktheit der ersten Pressinglinie nicht auflösen, um im Übergabeprozess zwischen den Stürmerinnen möglichst kurze Wege und eine enge Abstimmung zu gewährleisten. Dadurch nahm man sich allerdings genau jene Unterbindungsoptionen.

Interessanterweise neigte Deutschland auf der rechten Seite – wo man ein ähnliches Muster zeigte – stärker zu einem direkteren Spiel in den Druck auf die abkippende Brand. Das lag vor allem daran, dass Brand ihre Abkippbewegungen zwar später, dafür aber deutlich dynamischer ausführte. Padilla hatte dadurch größere Schwierigkeiten, sie konsequent zu verfolgen und sauber zu übergeben. In mehreren Szenen konnte sich Brand nach dem ersten Kontakt unter Gegnerdruck aufdrehen und dabei auch ballnahe Anschlussbewegungen von Senß einbinden, was dem deutschen Aufbau zusätzliche Tiefe und Progression verlieh.

Deutschland sucht Diagonalität

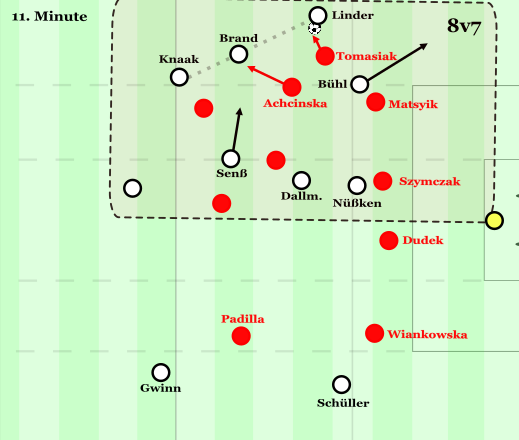

Interessanterweise erkannte Deutschland relativ früh im Spiel, dass die Halbraumbindung über tief abkippende Flügelspielerinnen ein Problem für die Besetzung der letzten Linie darstellte – insbesondere, wenn beide Flügelspielerinnen sich zu tief positionierten. Als Reaktion darauf entwickelte man eine alternative Struktur: Rechtsaußen Brand rotierte situativ weit in den linken Halbraum und positionierte sich dort auf einer Linie mit Sechserin Senß. Daraus ergab sich zeitweise eine 2-4-4-Staffelung – mit einer betonten Überladung der linken Seite.

Teils roteirte sogar Brand in die linke Breite, dadurch konnte Bühl in ihrer hohen Position verbleiben, ohne dass Deutschland die ballnahe Halbraumpräsenz aufgab. Insgesamt agierte das Team phasenweise mit sieben bis acht Spielerinnen auf der linken Spielfeldhälfte – eine bewusste Asymmetrie, um Polens frauorientierte Staffelungen weiter zu verschieben und Überzahlen in Ballnähe zu schaffen.

Interessanterweise reagierte Polen auf das dynamischere Abkippen von Brand durchaus pragmatisch: So schob die rechte Halbraum-Achterin Achcińska einfach weiter mit zur Seite durch, um Brand in ihrer Bewegung zu begleiten. Dadurch konnte Außenverteidigerin Matysik weiter Linder übernehmen, während Innenverteidigerin Szymczak sich auf die hoch positionierte Bühl konzentrieren konnte.

Achterin Nüsken wiederum schob situativ bis in die letzte Linie, um dort eine zusätzliche Überladung zu schaffen – dabei band sie insbesondere die linke Innenverteidigerin Dudek. Auffällig war zudem, dass Stürmerin Schüller in diesem Muster teilweise die rechte, ballferne Breite besetzte – eine Rolle, die durch Brands Seitenrotation offen geblieben war. Dies zwang Linksverteidigerin Wiankowska, die Breite in der letzten Linie weiterhin zu sichern, was wiederum Zwischenräume in der polnischen Abwehrlinie öffnete – diese wurden von Deutschland jedoch nur selten angelaufen. Denkbar wäre hier eine etwas ballfernere Tiefenbewegung von Nüsken gewesen oder auch ein diagonales Durchschieben von Rechtsverteidigerin Gwinn, um genau jene Zwischenräume gezielter zu attackieren.

In der Summe entstand auf der rechten Seite situativ eine ballnahe Überzahl Deutschlands – nicht zuletzt, weil auch Innenverteidigerin Minge leicht ballseitig nachschob. Diese Überzahl konnte jedoch kaum effektiv genutzt werden, was vor allem an den unzureichenden Bewegungsmustern im Zentrum lag: Dallmann und Nüsken deuteten zwar wiederholt Tiefe an, doch fehlte es an klaren, unterstützenden Bewegungen aus der Breite, die einen Weg aus der Ballung eröffnet hätten. Wenn überhaupt, war es Sechserin Senß, die mit tiefen Positionierungen immer wieder drucklösende Anspieloptionen gen Zentrum schuf – aufgrund ihrer tiefen Grundposition konnten diese Zuspiele jedoch kaum zu Progressionsgewinnen führen.

Am gefährlichsten wurde es, wenn Brand nach einem Pass auf Linder im Sinne des „Spielen & Gehens“ sofort in die Tiefe startete. Mit ihrem Tempo gelang es ihr dabei vereinzelt, eine temporäre 2-gegen-1-Überzahl gegen Tomasiak zu erzeugen. Wirklich zwingende Szenen entstanden daraus jedoch nur selten. Ein Grund dafür war, dass Deutschland weiterhin Schwierigkeiten hatte, aus der Breite zielgerichtet in die Tiefe zu gelangen. Auch Bühl startete zwar vereinzelt diagonale Läufe in die Breite, wurde von Linder jedoch nur selten eingebunden. Insgesamt fehlte es an zielstrebiger Anschlussaktion nach den vorbereitenden Bewegungsmustern – sowohl im Passspiel als auch in der Raumbesetzung.

Im weiteren Verlauf war zu beobachten, dass Linder zunehmend die Zwischenstück-Rolle innerhalb der diagonalen Verbindung übernahm, während Bühl konsequent die Breite hielt. Diese veränderte Rollenverteilung brachte mehr Dynamik in die 1-gegen-1-Situationen, da Bühl häufiger isoliert wurde und mit Tempo ins Duell gehen konnte. Alternativ rotierte auch Nüßken situativ in die Zwischenstück-Rolle, woraufhin Linder höher vorschob. Insgesamt blieb die personelle Besetzung dieser diagonalen Verbindung flexibel.

Beide Teams passen sich an

Nachdem sich Deutschland in der Anfangsphase mit relativ dynamischen und teils unkonventionellen Bewegungen präsentierte – unter anderem durch tiefe, ballnahe Außenverteidigerinnen, die situativ eine Dreierkette bildeten, insbesondere über die linke Seite – stabilisierte sich das Aufbauspiel nach rund 20 Minuten wieder mehr in einer klassischeren 2-4-1-3- bzw. 2-4-4-Staffelung – vermutlich auch um das Spiel phasenweise zu beruhigen.

Das zeigte sich vor allem daran, dass nun beide Außenverteidigerinnen symmetrisch und tiefer positioniert agierten, während auch Nüßken zunehmend starrer neben Senß halbrechts im Zentrum blieb. Diese diszipliniertere Staffelung führte dazu, dass Polen defensiv kompakter stehen konnte: Die tiefere und gleichmäßigere Positionierung der Außenverteidigerinnen erleichterte es den Polinnen, das Spiel der DFB-Elf gezielt auf die Flügel zu lenken.

Interessanterweise reagierte Polen in dieser Phase auch mit einer strukturellen Umstellung: Statt im 4-4-2 / 5-3-2 mit zwei Stürmerinnen zu pressen, agierte man nun in einem 4-1-4-1, wobei nur noch eine Stürmerin die erste Linie bildete. Dahinter markierte die Viererkette im Mittelfeld deutlich direkter frauorientiert die deutschen Zentrumsspielerinnen, während Pawollek als alleinige Sechserin den Raum zwischen Abwehr und Mittelfeld schloss – eine Zone, die zuvor gelegentlich zu groß geraten war und wiederholt durch das Zurückfallen von Brand oder das Einschieben von Dallmann gesucht wurde.

Trotz der Umstellung auf ein 4-1-4-1 blieb für Polen ein strukturelles Problem bestehen: Durch den Einzelsturm war es noch schwieriger, Rückpassoptionen der deutschen Außenspielerinnen zurück ins Zentrum – insbesondere zu den Innenverteidigerinnen – wirksam zu isolieren. Das führte dazu, dass die ursprünglich frauorientierte Ausrichtung im Mittelfeld immer wieder aufgebrochen werden musste.

Nach Rückpässen auf Knaak oder Minge und anschließenden Verlagerungen fehlte es Stürmerin Pajor schlichtweg an Reichweite, um auf beide Innenverteidigerinnen Zugriff auszuüben. In der Folge waren es häufig Kamczyk oder Achcinska, die ihre Zuteilung zu den deutschen Achterinnen auflösten und situativ auf die ballführende Innenverteidigerin herausrücken mussten. Idealerweise hätte in solchen Szenen Sechserin Pawollek die frei werdende deutsche Spielerin aufnehmen sollen. Doch Polen hatte weiterhin erkennbare Probleme in der horizontalen und vertikalen Kompaktheit. Der Übergabeweg war oft zu lang, wodurch Dallmann oder Nüßken in diesen Situationen anspielbar blieben und mit dem ersten Kontakt aufdrehen konnten. Diese strukturellen Lücken verhinderten, dass die polnische Pressinglogik im 4-1-4-1 konsequent griff.

Zudem hatte Polen weiterhin Probleme damit, die Abkippbewegungen von Brand mit Außenverteidigerin Wiankowska konsequent zu verfolgen. Eigentlich hätte die 2-gegen-2-Zuordnung am Flügel verhindern sollen, dass sich Brand lösen kann, doch Wiankowska hatte mit dem Tempo und der Dynamik Brands Schwierigkeiten, sodass diese mehrmals angespielt werden konnte und sich aufdrehen konnte – wodurch es mehrfach sehr gefährlich wurde.

Auch erhielten die deutschen Innenverteidigerinnen gegen den einfachen polnischen Sturm zunehmend mehr Raum für Andribbelbewegungen. Teilweise konnte Pajor dabei sogar überdribbelt werden, was zu situativen Überzahlsituationen im Halbraum führte. Davon profitierte – wie bereits beschrieben – insbesondere Brand, die nun vermehrt zur Mitte der ersten Halbzeit hin Abkippbewegungen in den rechten Halbraum suchte. Begünstigt wurde dies auch dadurch, dass Padilla als linke Flügelspielerin stärker von Gwinns Breite gebunden wurde und dadurch häufiger aus dem Halbraum herausgezogen war. So öffnete sich der Passweg auf Brand zunehmend. Mit dieser stärkeren Fokussierung auf den rechten Halbraum durch Brand orientierte sich Dallmann im Gegenzug wieder etwas zentraler.

Kurz vor Ende der ersten Halbzeit agierte Polen wieder vermehrt aus einem 4-4-2 heraus – wovon insbesondere Sechserin Senß profitierte. Sie ließ sich vermehrt vor den polnischen Pressingblock fallen, wodurch situativ eine Art Dreieraufbau im deutschen Spiel entstand. Darauf fand Polen kaum eine Antwort, zumal Senß’ Abkippen selten konsequent verfolgt wurde. Deutschland versäumte es jedoch, auf diese veränderte Struktur angemessen zu reagieren: Es fehlten tiefere Bewegungen der Innenverteidigerinnen, um mehr Breite im Aufbau zu schaffen und dadurch bessere diagonale Pressingwinkel zu erzeugen. So konnte man das polnische Pressing zwar grundsätzlich umspielen, schaffte es aber nicht, daraus signifikante Vorteile im Progressionsspiel zu ziehen.

Deutschland gegen den Ball

Polen tat sich insgesamt schwer, im eigenen Spielaufbau Progression zu erzielen. Gegen das 4-1-2-3-Angriffspressing der deutschen Nationalmannschaft fand man kaum Mittel, um flach ins zweite oder dritte Drittel vorzudringen. Stattdessen wich man meist auf lange Bälle in die letzte Linie aus – jedoch ohne nennenswerten Ertrag: Sowohl Minge als auch Knaak präsentierten sich in der Luft äußerst zweikampfstark und verteidigten auch die Abkippbewegungen von Spielerinnen wie Pajor sehr aufmerksam.

Auch im Kampf um die zweiten Bälle war Deutschland gut organisiert: Sechserin Senß sowie die Achterinnen Dallmann und Nüßken rückten in diesen Situationen konsequent ins Zentrum ein, lösten ihreFrauorientierungen situativ auf und unterbanden so viele Nachrückaktionen der Polinnen bereits im Ansatz.

Phasenweise gewährte Deutschland Polen sogar bewusst ein flacheres Aufbauspiel, indem man das hohe Angriffspressing zurücknahm und den Block ins Mittelfeldpressing zurückzog. Die erste Pressinglinie formierte sich dann meist auf Höhe des Übergangs vom zweiten ins letzte Drittel. In diesen Szenen agierte die deutsche Mannschaft in einem 4-2-4-Mittelfeldpressing, bei dem Dallmann als rechte Stürmerin und Senß neben Nüßken im Zentrum agierten.

Auch gegen dieses System – Polens 2-3-2-3 im Spielaufbau – tat sich die polnische Mannschaft schwer, zielführende Lösungen zu finden. Schüller leitete in der Regel beim Ballbesitz von Szymczak den Bogenlauf von außen nach innen ein, um die rechte Aufbauseite der Polinnen zu isolieren und sie gezielt auf die linke Seite zu lenken, um vermutlich vor allem die spielstarke Rechtsverteidigerin der Polen aus dem Spiel zu nehmen.

Auffällig war dabei, dass Dallmann – sofern sie ins Pressing ging – im Gegensatz zu Schüller meist einen direkten, diagonalen Laufweg wählte, mit dem Ziel, Sechserin Pawollek zu isolieren. Das führte jedoch insgesamt zu gewissen Inkohärenzen im deutschen Pressingverhalten: In mehreren Szenen rückte Dallmann heraus, obwohl Schüller gleichzeitig im Bogenlauf Druck auf Dudek ausübte – nach einem Pass von Szymczak –, wobei sie eigentlich durchpressen wollte. In genau diesen Momenten war Pawollek ohne direkte Gegenspielerin und somit anspielbar – was Polen einige ihrer besten Progressionsmomente in der ersten Halbzeit ermöglichte.

In der Breite agierte Deutschland hingegen klar strukturorientiert: Man verzichtete bewusst darauf, die gegnerischen Außenverteidigerinnen direkt in der Breite zuzustellen, sondern positionierte sich zunächst halbräumig, um den direkten Passweg von der Innenverteidigerin zur Flügelspielerin zu isolieren. Theoretisch eröffnete das Polen die Möglichkeit, die Außenverteidigerinnen – insbesondere Wiankowska – aus dem Deckungsschatten herauszulösen und in höhere Zonen zu schieben, um zusammen mit der Flügelspielerin temporär eine Überzahl gegen die deutsche Außenverteidigung herzustellen. Zwar deutete Wiankowska solche Vorstöße mehrfach an, doch es fehlte Polen insgesamt an der nötigen Präzision bei den long-line-Pässen sowie an der Übersicht der Innenverteidigerinnen, um diese Strukturen auch konsequent zu bespielen – echte Gefahr entstand daraus kaum.

Die polnischen Versuche, über abkippende Bewegungen der teils in der Höhe postierten Halbraumspielerinnen Überzahlsituationen im Aufbau zu erzeugen, wurden von Deutschland konsequent neutralisiert. Die deutschen Innenverteidigerinnen ließen sich nicht aus der Kette ziehen – wie es Polen vermutlich beabsichtigte, um Räume für lange Zuspiele auf Spielerinnen wie Pajor zu öffnen –, sondern hielten die letzte Linie kompakt. Stattdessen griffen die deutschen Achterinnen im richtigen Moment ein: Sie übernahmen sauber im Übergabeprozess, gerade durch die guten Schulterblicke, konnte man die Abkippbewegungen gut einschätzen.

Ansatzweise gefährlich wurde es, wenn Pajor dynamisch in den Zwischenlinienraum abkippte und eine polnische Flügelspielerin im Rücken der deutschen Innenverteidigung diagonal in die Tiefe startete – ausgelöst durch das Herausverteidigen einer Innenverteidigerin. Diese Abläufe ließen durchaus strukturelles Potenzial erkennen, wurden in der Ausführung aber häufig durch technische Unsauberkeiten zunichtegemacht. Zudem reagierte Deutschland gut: Die verbliebene Innenverteidigerin schob oft schnell ein und verhinderte so, dass aus der Bewegung in die Tiefe echte Torgefahr entstand.

Zweite Halbzeit

Kurz vor der Pause musste Giulia Gwinn verletzungsbedingt vom Feld – an dieser Stelle natürlich gute Besserung! Für sie kam Wamser ins Spiel. Polen reagierte zur Halbzeit personell: Wos ersetzte Dudek in der Innenverteidigung.

Was sich nach der Halbzeitpause spürbar verbesserte, waren die ballnahen Bewegungen im deutschen Aufbauspiel – insbesondere aus dem Zentrum heraus. Gerade Dallmann agierte nun deutlich aktiver und wich vermehrt auf die in die Breite aus. Durch diese Bewegungen zog sie mehrfach Polens zentrale Achterin Pawollek aus dem Zentrum heraus, wodurch Bühl vermehrt Raum für ihre inversen Dribblings erhielt. Die Dynamik dieser Szenen war deutlich höher als noch in den ersten 45 Minuten. Ähnliche Muster zeigten sich auch auf der rechten Seite – exemplarisch vor dem 1:0: Dallmann schob nach einer ballnahen Bewegung in die Tiefe, zog Pawollek mit sich und öffnete so den Raum vor dem Strafraum, den Brand mit einem präzisen Abschluss zur Führung nutzte.

Auch Nüßken agierte nun wieder höher (wodurch sie mehrmals auch beim Ballspiel der Innenverteidigerinnen diagonal erreichbar war) – nachdem sie in der ersten Halbzeit eher die Rolle einer Achterin als einer echten Zehnerin übernommen hatte – und schob wie Dallmann mehrfach in den Zwischenlinienraum oder startete Tiefenläufe. Besonders Letztere entwickelten Gefahr, da Schüller im Zentrum konstant die polnische Innenverteidigung band und Polen insgesamt Schwierigkeiten hatte, die entstehenden Zwischenräume im Defensivverbund zu schließen. Problematisch blieb jedoch, dass Deutschland diese Läufe in die Tiefe nur selten präzise bespielen konnte – gerade in Strafraumnähe fehlte oft die letzte saubere Aktion.

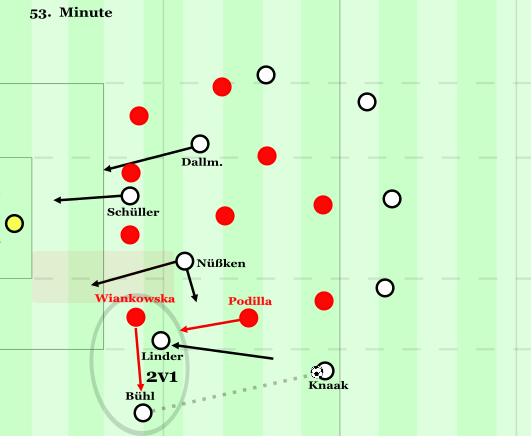

Auffällig war zudem, dass Linder nun deutlich aktiver aus der diagonalen Verbindung mit Knaak und Bühl in den linken Halbraum durchschob. Während ihre Positionierung in der ersten Halbzeit dort eher statisch blieb, suchte sie jetzt gezielt die Tiefe. Dadurch band sie mehrfach Polens Außenverteidigerin Matsyik, was Bühl auf dem Flügel deutlich mehr Raum verschaffte als noch im ersten Durchgang. Linder profitierte dabei vor allem von ihrem Tempo, das Podilla vor Probleme stellte, die Bewegungen zu verfolgen. Insbesondere konnten so Bühls Dribblings aus der Breite wirkungsvoller eingebunden werden.

Gleichzeitig hätte ich mir gewünscht, dass Linder bei ihren Vorstößen tief eingebunden wird – das wäre mehrfach möglich gewesen. Hier wirkte Bühl für mich teilweise etwas eindimensional, was vor allem daran lag, dass sie in ihrer Dribbling-Körperhaltung im Scanning so stark auf die direkte Gegenspielerin fokussiert war, dass sie kaum wahrnahm, dass Linder durchschiebt.

Gut waren aber situativ ihre Flanken nach den inversen Dribblings, was vor allem daran lag, dass Deutschland sehr überladend in der Box agierte. Häufig schob Brand ballfern an den langen Pfosten durch, während auch Dallmann und Nüßken aktiv in die Box nachrückten. Auch Schüller bewegte sich meist rund um den langen Pfosten und sorgte so für Gefahr und das 2:0.

Auch das Ausbrechen von Senß vor den polnischen Pressingwall im 4-4-2 wurde nun besser genutzt: Statt den Ball nur abprallen zu lassen, leitete sie zunehmend über Dreiecke mit den Innenverteidigerinnen ein und brachte diese so in dynamischere Andribbel-Momente. Weiterhin bestand jedoch das leichte Problem einer fehlenden Breite in der Innenverteidigung.

Wenn Polen gefährlich wurde, dann meist nach Umschaltsituationen. Das lag vor allem daran, dass Deutschland zwar mit einer grundsätzlich stabilen 3-1-Restverteidigung agierte, durch das starke Aufrücken von Dallmann und Nüßken in die Box jedoch ein großer Abstand zwischen Restverteidigung und Angriff entstand. Nach Klärungsaktionen hatte Polen dadurch viel Raum in den Zwischenräumen und in der Breite, den die Sechserin Senß nicht alleine absichern konnte. Hier hätte es geholfen, wenn die Restverteidigung (besonders mit den äußeren Parts der Dreier-Restlinie) etwas höher gestanden und aggressiver abgefangen hätte – auch wenn das mehr Räume in der Tiefe geöffnet hätte.

Im Anschluss setzte Polen häufig lange Bälle auf Pajor als Tiefenbindern ein. Überraschenderweise konnte sie sich im 1-gegen-3 viele Bälle festmachen, was auch an technischen Problemen und teilweise unklaren Zuordnungen in der deutschen Restverteidigung lag. Positiv hervorzuheben ist, dass die Nachrückbewegungen der breiten Läuferinnen im polnischen Restangriff von Deutschland sehr gut verfolgt wurden, sodass Pajor insgesamt wenige Lösungen fand. Besonders hervorzuheben sind hier Wamser und Linder, die trotz hoher Vorwärtsbewegungen im Angriff bei Ballverlusten sehr schnell wieder zurück in das eigene Drittel verschoben und so die defensive Stabilität sicherstellten.

Fazit

In der Endphase ließ Polen auch kräftebedingt deutlich nach, vor allem in der Breite war man längst nicht mehr so präsent in den Zweikämpfen wie noch in der ersten Halbzeit. Aus polnischer Sicht ist es schade, dass man die guten Muster aus dem 4-1-4-1 nicht konsequent durchgezogen hat. Vermutlich wurde die Anpassung verworfen, weil die deutschen Innenverteidigerinnen zu oft erfolgreich andribbeln konnten. Im klassischen 4-4-2 ließ man Deutschland zunehmend mehr Breite, was besonders gefährlich wurde, da man Lindlers Bewegungen nicht mehr so gut verfolgen konnte wie noch in Halbzeit eins.

Aus deutscher Sicht kann man mit dem Ergebnis zufrieden sein: Trotz einer zähen Phase sicherte man sich drei Punkte im Auftaktspiel, nachdem man in der Halbzeit entscheidende Anpassungen vornahm. Gleichzeitig darf man sich aber nichts vormachen: Deutschland profitierte davon, dass Polen zum Ende hin immer mehr nachließ und im direkten Duell- und Herausverteidigen kaum noch die nötige Intensität zeigte. Zudem blieben einige Fehler in der Restverteidigung ungenutzt – das wird im weiteren Turnierverlauf vermutlich nicht so bleiben, wenn man diese Leichtsinnsfehler nicht abstellen kann. Hier gilt es, die Stabilität noch weiter zu erhöhen.

MX machte sich in Regensburg mit seiner Vorliebe für die Verübersachlichung des Spiels einen Namen. Dabei flirtete er mit der RB-Schule, blieb aber heimlich immer ein Romantiker für Guardiolas Fußballkunst.

Keine Kommentare vorhanden Alle anzeigen